基于4Cs理论的农林类高校教育基金会捐赠收入影响因素实证研究

作者: 李静 侯婉霞

摘要 捐赠收入是当前我国农林类高校教育基金会的主要资金来源,扩大捐赠收入规模对其可持续发展至关重要。基于我国农林类高校教育基金会的现实困境,以4Cs理论为分析框架,从捐赠主体需求、额外支付成本、捐赠便利以及组织与捐赠者的沟通4个方面对影响捐赠收入的因素进行实证分析,并根据研究结论提出优化政府及高校捐赠策略、提高资金利用率、加强队伍建设以及完善信息披露等应然策略,以期扩大农林类高校教育基金会捐赠收入,为农林类高等教育的资金供给提供内源动力。

关键词 4Cs;农林类高校;教育基金会;捐赠收入

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)04-0278-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.04.073

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

An Empirical Study on the Influencing Factors of Donation Income of Educational Foundations in Agriculture and Forestry Universities Based on 4Cs

LIJing, HOUWan-xia (School of Economics and Management, Northeast Forestry University, Harbin,Heilongjiang 150040)

Abstract Donation income is the main source of funds for education foundations of agricultural and forestry universities in China,and expanding the scale of donation income is critical to its sustainable development. Based on the real dilemma of China’s agricultural and forestry university education foundations, using the 4Cs theory as the analysis framework, empirical analysis of the factors affecting donation income was conducted from four aspects of donor needs, additional payment costs, donation convenience, and communication between the organization and donors, and according to the research conclusions, proposed strategies for optimizing government and college donation strategies, improving fund utilization, strengthening team building, and improving information disclosure, with a view to expanding the donation income of agricultural and forestry college education foundations and providing internal sources for the funding of agricultural and forestry higher education power.

Key words 4Cs;Agriculture and forestry universities;Education foundation;Donation income

作者简介 李静(1977—),女,黑龙江哈尔滨人,副教授,博士,硕士生导师,从事公共政策、教育经济与管理研究。

收稿日期 2021-04-27

自从我国高校扩招政策正式实施以来,高校在校学生数量逐年攀升。由中国教育统计年鉴数据可知,2020年我国高校在校生人数为0.33亿,高等教育财政经费预算为1 057.63亿,高等学校学生年均财政性教育经费为3 204.94元[1],难以实现高校高质量人才培养的目标。为拓宽教育经费的来源渠道,高校教育基金会作为多渠道筹集高校办学经费的有效载体,逐渐成为募集教育经费的重要手段,并取得了长足的发展[2]。据中国高等教育学生信息网和基金会中心网数据显示,截至2020年底,我国已成立的农林类高校教育基金会共有35家,其中捐赠收入在农林类高校教育基金会总收入中占比高达99%以上,成为农林类高校教育基金会的主要资金来源。当前,扩大农林类高校教育基金会捐赠收入规模已逐步发展为农林类高校从办学经费紧张的现实困境中得以解脱的有效途径。随着我国经济发展水平逐步提高、慈善法律环境不断优化、公益氛围日趋浓厚,加之新农科建设、打造乡村振兴战略、建设生态文明和美丽中国等一系列战略举措的不断推进,为农林类高校利用基金会平台筹措各方资源、扩大资金规模创造了良好的外部环境和客观条件。但根据各基金会官方年报数据可知,近年来我国农林类高校教育基金会捐赠收入总额波动明显,导致其在多元化筹集大学办学资金的大格局中仍难以凸显出举足轻重的作用。因此,农林类高校教育基金会如何获得社会捐赠主体的认可并以此扩大捐赠收入规模成为当前发展的关键。

1 4Cs理论与农林类高校教育基金会筹资行为的耦合性分析

高校教育基金会总体资金规模在一定程度上取决于筹资行为的效果,而筹资行为效果由捐赠收入规模体现。当前,高校办学经费短缺的现实促进高校教育基金会数量剧增,而且社会上相继出现一定数量的教育类慈善组织,使农林类高校教育基金会开展筹资活动以扩大捐赠收入的难度与日俱增。高校教育基金会的筹资行为其实质即为通过高校的独有优势建立与捐赠主体的长期关系并实现与捐赠主体间的需求置换,其筹资行为的核心理念与市场营销的4Cs理论有异曲同工之处。市场营销理论中的4Cs理论于1990年由美国营销专家罗伯特·劳特朋提出,将市场营销组合划分成4个基本要素:消费者(consumer)、成本(cost)、便利(convenience)以及沟通(communication),主张以顾客需求为中心,在企业与顾客之间建立长期稳定的关系,最终满足顾客需求并达成企业利润最大化目标[3]。将4Cs理论运用于农林类高校教育基金会筹资过程的核心理念在于:农林类高校教育基金会可通过对捐赠主体的分析,广泛吸纳捐赠者资源并将其以产品、服务以及发展理念的形式回馈捐赠主体,在满足捐赠主体需求的同时推动自身发展。4Cs理论中的consumer(消费者)指基于消费者需求,而农林类高校教育基金会的筹资活动则是基于捐赠主体需求开展;cost(成本)指将价格调整至消费者所愿意支付的成本,而农林类高校教育基金会在筹资活动中着重调整捐赠主体在自愿实施捐赠行为的过程中所承担的额外支付成本;convenience(便利)指为消费者提供的便利,而农林类高校教育基金会在筹资活动的设计中重视为捐赠主体实施捐赠行为提供便利;communication(沟通)指强调与消费者的沟通,而农林类高校教育基金会则通过信息披露实现与捐赠主体之间的沟通。基于此,农林类高校教育基金会在筹资过程中引入4Cs理论,使其在不断变化的外部竞争环境中寻求自身发展,突出自身优势并在公益市场上占据一定位置以扩大捐赠收入规模迫在眉睫。

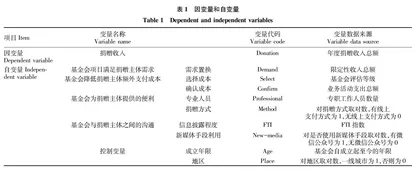

2 农林类高校教育基金会捐赠收入影响因素指标体系构建

2.1 指标体系构建原则 基于国内外现有研究成果,同时考虑到农林类高校的特殊性、数据的可获取性及4Cs理论与农林类高校教育基金会筹资行为之间的耦合性,以创新性视角多角度构建影响农林类高校教育基金会捐赠收入的因素指标,以此进行研究。

2.2 指标体系内容

2.2.1 指标体系构建框架。基于指标体系构建原则,以4Cs理论设定的消费者、成本、便利以及沟通四方面要素为主要框架,并结合已有研究成果中高校教育基金会捐赠收入的影响因素构建如下指标体系框架。

(1)捐赠收入。农林类高校教育基金会收到的来自企业及个人等社会捐赠主体捐赠的资金。

(2)捐赠主体需求。不同捐赠主体通常基于不同捐赠动机对农林类高校教育基金会实施捐赠,主要涉及互利性捐赠即需求置换。

(3)额外支付成本。捐赠主体在向农林类高校教育基金会实施捐赠行为的过程中除捐赠资金成本外,还涉及两类主要的额外捐赠成本,其一是选择成本,即捐赠主体选择向某高校教育基金会实施捐赠的额外支付成本,主要以基金会的评估等级为依据,基金会评估等级越高,捐赠主体的选择成本越低;其二是确认成本,即捐赠主体确认向某高校教育基金会实施捐赠的额外支付成本,主要以基金会能否保证将捐赠资金用于基金会主旨业务支出为依据,基金会业务活动成本越高,捐赠主体的确认成本越低。

(4)捐赠便利性。捐赠便利性指捐赠主体在实施捐赠行为过程中的方便程度。对于捐赠主体而言,这种方便程度主要体现为实施捐赠行为前专业人员对基金会及其筹资项目的阐述,以及实施捐赠行为过程中捐赠主体向高校捐赠的方式。

(5)组织与捐赠主体的沟通。组织与捐赠主体的沟通即为二者间的信息交流,由信息传递实现。为此,可通过农林类高校教育基金会披露何种信息、如何披露信息来检验组织与捐赠主体间的沟通程度。

2.2.2 指标具体内容。

(1)需求置换。指捐赠主体以其捐赠资源与农林类高校特色优势学科技术、农林类专业人才、通过冠名扩大捐赠主体自身的社会知名度以及国家颁布的捐赠相关税收优惠政策进行置换。农林类高校教育基金会能否满足捐赠主体需求置换的需求会对捐赠主体的捐赠行为产生影响。

(2)评估等级。指由民政部门依据基金会基础条件、内部治理情况、工作绩效和社会评价四方面对基金会综合考察后评定的级别。不同的评估等级对捐赠主体的捐赠决策产生不同影响。

(3)业务活动成本。指农林类高校教育基金会捐赠收入用于基金会主旨业务的支出。业务活动成本越高,说明基金会在其主旨业务上的支出越高,对捐赠收入的利用越充分[4]。

(4)专业人员。指农林类高校教育基金会内部专职工作人员。其对基金会组织章程的了解程度和在执行项目活动过程中的熟练程度均会对捐赠主体实施捐赠行为的便利程度产生影响。专职工作人员越多,高校教育基金会的捐赠事业专业化程度越高[5]。

(5)捐赠方式。指捐赠主体向农林类高校教育基金会转入捐赠资金的途径。现阶段,已有部分农林类高校教育基金会将线上支付纳入接受捐赠的支付方式中,在便利性和安全性上为捐赠主体实施捐赠行为提供保障。该研究对捐赠方式取对数处理,有线上支付方式的基金会为1,无线上支付方式的基金会为0。

(6)信息披露程度。指农林类高校教育基金会以书面报告等形式,将自身及与自身相关的信息向社会公众公开披露的信息量大小。而中基透明指数(FTI)作为我国首个衡量基金会透明度的指标体系[6],以量化指标的形式反映了基金会的信息披露程度。

(7)新媒体手段利用。指通过现代化移动互联网技术,利用微信、微博等新兴媒体平台进行信息发布、产品宣传等运营活动的手段。农林类高校教育基金会在自身运营过程中的新媒体手段利用主要指通过基金会官方微信公众平台向社会公众传递基金会相关信息。该研究对新媒体手段利用取对数处理,已开发微信公众号的基金会为1,未开发微信公众号的基金会为0。