我国公共阅读空间建设法律法规述评及立法建议

作者: 刘鎏 汤诚

摘要:目前,我国公共阅读空间的相关法律法规存在缺乏区域特征个性化揭示、缺乏具体实施的细化和缺乏体系化的法律法规支撑的问题。本文以我国各级政府部门颁布的“公共阅读空间建设”相关法律法规为对象,进行系统分析与综述研究,以期为完善相关法律法规体系提出建议,使公共阅读空间建设得到有效的法律法规支撑,从而更好地提升公民的公共文化素养和城市的文化软实力。

关键词:公共阅读空间 法律述评 立法建议

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,政府要进一步“优化城乡文化资源公共文化配置,推进城乡公共文化服务体系一体建设”。该文件指出要“创新实践文化惠民工程,提升基层综合性文化服务中心功能”,并且需要“创新公共文化服务运行机制,鼓励社会力量参与公共文化服务供给和设施建设运营”。随着全民阅读观念的不断普及和配套工作的深入开展,公共阅读空间开始进入公众视野。

公共阅读空间是由政府或企业、社会组织、个人在社区独办或合办,主要通过馆藏文献资源为公众提供知识服务的公益性开放场所。公共阅读空间在广义概念上应当包含图书馆、文化馆、书店、阅报栏等一切可以提供阅读文献和阅读交流的公共场所,而狭义上仅指近些年在城市街道、社区兴建的可供人们免费借阅图书报刊并提供各类阅读服务的新式公共场所。为了能够更好地对城市公共阅读空间进行相关研究,本文中的“公共阅读空间”使用的是狭义概念。

公共阅读空间的出现,对原有的公共文化服务体系进行了有力补充与拓展。作为一个具有公益性、知识性和开放性的公共空间,公共阅读空间散落在社区各处,进一步缩短了居民获取阅读资源的距离,发挥着知识传播、终身教育、休闲娱乐、社群交往以及社会包容的功能,逐步演变成城市公共文化服务体系中的一种基本形式。

近几年,我国各级政府陆续出台了与“公共阅读空间”相关的政策法规。在“国家法律法规数据库”检索发现,我国暂时还没有公共阅读空间建设的专门性法律或法规。分别使用“公共文化”“图书馆”“阅读”三个关键词进行检索,按照时间顺序剔除已经失效和已经修订的法律法规,检索出具有有效性的法律法规共计41条:其中2条为法律,其余39条皆为地方性法规。

国家层面公共阅读空间建设相关性法律法规

目前,国家层面并没有针对“公共阅读空间”的专门性法律法规。与“公共阅读空间”强相关的《全民阅读促进条例(草案)》虽已公开征求意见,但一直未完成最终的立法程序成为正式的国家性法律。因此,与“公共阅读空间”有关的国家性法律只有《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》。

《中华人民共和国公共文化服务保障法》。《中华人民共和国公共文化服务保障法》(以下简称《公共文化服务保障法》)由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2016年12月25日通过,自2017年3月1日正式施行,实现了我国公共文化服务保障基本制度的初步集成,迈出了公共文化的治理体系和治理能力现代化的坚实步伐。《公共文化服务保障法》具体内容共有6个章节共65项条文,对公共文化服务保障的主体、客体、方式、手段和目标等各个方面予以规定,涵盖了当前我国公共文化服务的基本内容和要求,为构建现代公共文化服务体系提供了法律依据。

《公共文化服务保障法》第十四条指明了公共文化设施涵盖的形式,据此条款,在城市街道、社区兴建的可供人们免费借阅图书报刊并提供各类阅读服务的公共阅读空间,则是公共文化设施的一种重要呈现形式。因此,“公共文化设施”的相关条款也可以作为公共阅读空间建设的重要法理依据,这使得公共阅读空间的建设、管理和保障三个方面有了国家性法律条文作为支撑。

《中华人民共和国公共图书馆法》。第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2017年11月4日通过了《中华人民共和国公共图书馆法》(以下简称《公共图书馆法》),2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议对部分条款进行了修正。《公共图书馆法》是我国图书馆领域中的第一部国家立法。

公共阅读空间与公共图书馆都把培养和提升公民的阅读水平作为设立的目标之一,公共图书馆是公共阅读空间重要的组成之一。因此,《公共图书馆法》中对于公共图书馆的概述、设立、运行、服务和法律责任的法律条款,尤其是对于基层公共图书馆和总分馆体系的服务延伸和拓展的条款同样适用于公共阅读空间的建设。

《公共图书馆法》对公共图书馆这类公共阅读空间的建立、运行和服务方面进行了规范,为公共图书馆事业的发展保驾护航。这部法律作为国家层面的相关法律,为“公共阅读空间”的建设发展提供了法律支撑和条例指导,对于健全我国文化法律制度、保障人民群众的基本阅读权益有着重大的指导意义。

地方性公共阅读空间建设相关性法律法规

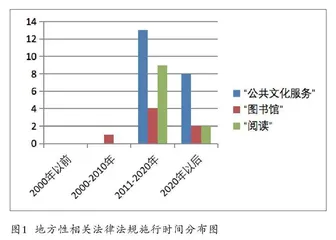

地方性公共阅读空间的相关法律法规是国家层面相关法律法规的基础与延伸,是公共阅读空间法律保障体系的重要组成部分。关于公共阅读空间建设的地方性法律法规主要是围绕“公共文化服务”“公共图书馆”及“全民阅读”三个方面。在“国家法律法规数据库”中使用“公共文化”“阅读”“图书馆”三个关键词进行检索,按照时间顺序剔除已经失效和已经修订的法律法规,检索出具有有效性的地方性法律法规共计39条。根据施行时间,大致可以划分为2000年以前、2000—2010年、2011—2020年和2020年以后四个阶段,如图1所示。

2000年以前,公共阅读空间相关法律法规的立法尚处于萌芽阶段,只有一部《深圳经济特区公共图书馆条例》颁布施行(后续被修订版替代);2000—2010年,公共阅读空间的建设发展进入到实践探索阶段,仅有三部相关性地方法律法规颁布施行;2011—2020年,我国迎来了公共阅读空间相关地方性法律法规发布的小高峰,其中不仅有新地方性相关法律法规的发布,还有对之前已施行法律法规的修正。国家层面的两部相关性法律《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》也在此期间颁布施行,对地方性相关法律法规的制定和施行发挥着指引作用。整体而言,随着公共阅读空间建设实践的逐步发展,我国开始通过文化立法的形式加强对公共阅读空间建设的支持和保障力度。

公共阅读空间的建设和发展离不开当地政府的财政扶持,一定程度上依赖于当地社会经济的发展。对已经颁布施行的地方性相关法律法规的发布地域进行分析,如图2所示。

可以发现,38%的地方性法律法规来自东部地区,18%来自中部地区,41%来自西部地区,只有3%来自东北地区。东部和中部地区的地方性法律法规占了绝大部分,与这两个地区的经济发展能够为公共阅读空间建设提供强有力的支持有关。东部和中部地区也是国内较早开始对公共阅读空间这一公共文化服务新生事物进行尝试和探索的地区。此外,笔者将地方性相关法律法规的所属经济地带与施行时间进行对比发现,经济发达的东部地区是最早开始进行地方性法律法规立法尝试的区域。

地方性公共文化保障法律法规。《中华人民共和国公共文化服务保障法》于2017年3月1日正式实施之后,各地相继制定公共文化服务保障地方性法规。截至2023年7月,有21个省(市)制定了公共文化服务保障的地方性法规。

从法规结构和内容来看,除《上海市社区公共文化服务规定》《浙江省公共文化服务保障条例》《湖南省实施<中华人民共和国公共文化服务保障法>办法》和《来宾市公共文化体育设施管理条例》不设置章节以外,其他地方性法规基本沿袭上位法《公共文化服务保障法》的结构,以总则、公共文化设施建设与管理、公共文化服务提供、保障措施、法律责任、附则为立法框架展开。公共文化设施的建设管理和服务内容的保障是各个地方性公共文化法规中的主要内容。这21部公共文化保障方面的地方性法规除了在公共文化设施建设和管理方面进行了具体的规定,还对公共文化设施通过增进机制、激励机制和监督机制三个方面进行了规定。

地方性公共图书馆法规。截至2023年7月,全国仅有7个省(市)制定了公共图书馆地方性法规。20世纪90年代,深圳作为城市化建设的先行城市,率先制定并实施了地方公共图书馆法规,明确了公共图书馆的权利与责任。2000年后,内蒙古自治区、湖北省、北京市、四川省、广州市和贵州省的六部地方性公共图书馆法规先后颁布施行。

从法规结构和内容来看,虽然《湖北省公共图书馆条例》和《四川省公共图书馆条例》并没有设置明显的章节结构,但是全部的地方性公共图书馆法规都是以上位法《公共图书馆法》为蓝本,具体的法规内容围绕着公共图书馆的设施建设、运行管理、文献资源建设、读者服务内容、工作人员及法律责任等方面制定。作为公共阅读空间体系重要组成部分的公共图书馆,其地方性法律同样适用于公共阅读空间的建设和发展,尤其是其中针对基层公共图书馆、总分馆制度的相关规定。

地方性全民阅读促进法规。2017年6月,国务院法制办办务会议审议并原则通过了《全民阅读促进条例(草案)》。因此,我国部分省市先行先试,最大限度地参考借鉴《全民阅读促进条例(草案)》,启动了当地全民阅读的立法和规章制定工作,为当地全民阅读工作提供法治保障。截至2023年7月,全国有11部关于全民阅读促进的地方性法规。

从地方性法规的结构和内容来看,《山西省全民阅读促进条例》《河南省人民代表大会常务委员会关于促进全民阅读的决定》《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进全民阅读的决定》和《四川省人民代表大会常务委员会关于促进全民阅读的决定》这4部没有设置具体的章节。但是这11部全民阅读的地方性法规的实质性内容主要包含阅读服务设施、阅读推广内容、保障措施、法律责任等方面。

公共阅读空间与其他公共空间最大的区别是通过提供服务引导公众开展阅读活动提升民众的阅读水平,最终为促进终身学习、建设学习型社会打下基础。因此,全民阅读地方法律法规能够为公共阅读空间的建设和发展提供规范依据和保障。

地方性公共阅读空间法律法规不仅为公共阅读空间的建设提供人力、物力和财力支持,还激励公共阅读空间的开放以及社会力量参与其中,同时对于公共阅读空间,地方性相关法律法规还规定了政府监督、审计监督、群众监督、社会监督和舆论监督等监督方式以及群众征询反馈制度、考核评价制度。这些地方性法律法规在上位法的基础上对本地的公共阅读空间建设提供了更加具体的建设、管理和保障的规定,有利于公共阅读空间建设者和管理者的具体执行。

问题和建议

存在的问题。目前,我国尚无“公共阅读空间”的专门性法律法规。“公共阅读空间”作为新生事物,尚未引起社会各界足够的关注和重视。但是,作为公共文化发展的必然产物,公共阅读空间的出现存在着必然性,其建设、发展和服务需要有体系化的法律法规作为制度支撑。已有的“公共阅读空间”相关性法律法规存在以下问题。

一是缺乏区域特征个性化的揭示。地方性相关法律法规的整体框架趋同,一般以上位法作为参考,条款内容存在雷同情形,每个章节的下辖法律条款在体例和涵盖内容方面也相似:公共文化服务保障的地方性法律法规的整体框架是“总则—公共文化设施建设与管理—公共文化服务提供—保障措施—法律责任—附则”的基本模式;公共图书馆的地方性法律法规,其基本内容结构是“总则—设立—服务—法律责任—附则”;全民阅读促进的地方性法律法规则是围绕基本的结构“总则—阅读设施—阅读推广—保障措施—法律责任—附则”设置条款内容。地方性公共阅读空间相关法律法规存在严重的模式化,不仅结构大同小异,章节里的内容也基本趋同。这样的立法缺陷不仅不利于所在地域公共阅读空间的个性化建设和持续发展,也不利于本地公众的特色化公共阅读需求的满足。

二是缺乏具体实施的细化规范。基于前文对“公共阅读空间”相关法律的条文分析可以发现,无论是国家层面还是地方层面的法律法规,相关法律条款更多停留在概括性的规范上。这些法律法规既没有对上位法进行有效阐释和延伸,也没有对法律法规所涉及的建设主体的建设给出具体的指导规范。这样不仅不利于相关法律条款真正落地实施,也不利于将相关法律条款中对“公共阅读空间”建设发展的促进保障意义真正落到实处。