党的十八大以来出版产业发展成就实证评述

作者: 王曦

党的十八大以来,出版业在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,深入贯彻落实党中央各项决策部署,坚持正确出版导向,服务党和国家工作大局,积极应对新冠肺炎疫情突发挑战,坚持守正创新,全面深化改革,坚持社会效益优先,坚持为人民服务、为社会主义服务,努力提质增效,持续提高优质出版产品供给,推动出版业高质量发展,扎实推进出版强国建设,不断满足人民精神文化生活的新需求新期待。

十年间,政府为促进出版产业发展出台了一系列针对性强的政策举措,取得了显著成效。数据作为反映政策效果最直观、最精确的表现形式,本文主要基于党的十八大以来官方每年发布的权威统计数据,辅以其他相关数据资料,以实证视角,探寻出版产业发展的趋势与规律。

● 促进出版产业发展的主要举措

党的十八大以来,出版业按照中央要求,全面深化改革,实现了政府职能、体制机制、发展方式等重大转变,大力促进出版生产力的解放发展,产业实力和竞争力显著提升,呈现健康发展的良好局面。

深化出版体制改革,积极转变政府职能。2013年11月,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对全面深化文化改革的主要任务进行总体部署;2014年2月,中央全面深化改革领导小组审议通过了《深化文化体制改革实施方案》,明确了今后一个时期文化改革发展的路线图、时间表和任务书;在文化体制改革总体目标明确的前提下,2014年11月,原国家新闻出版广电总局出台《深化新闻出版体制改革实施方案》,推动出版改革向纵深发展;2018年11月,中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于加强和改进出版工作的意见》,对于新时代的出版工作具有重要指导意义。在新闻出版行政管理机构改革方面,2013年3月,新闻出版总署与国家广播电影电视总局合并,组建国家新闻出版广电总局;2018年2月,党的十九届三中全会通过《深化党和国家机构改革方案》,由中宣部统一管理新闻出版工作,加强党对出版工作的全面领导。出版行政管理职能实现从侧重微观管理向加强宏观管理转变,从集中管理向中央和地方分级管理转变。

制定出版单位社会效益评价考核办法。2015年9月,中办、国办印发《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》,明确提出“把社会效益放在首位”“社会效益指标考核权重应占50%以上”等要求。为落实中央精神,出版主管部门分别制定了图书、网络文学及新华书店等社会效益考核办法,地方出版单位也结合本地实际制定具体考核办法。

2018年11月,《关于加强和改进出版工作的意见》中强调,“着力构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的出版体制机制”;12月底,中宣部印发《图书出版单位社会效益考核评价试行办法》,明确社会效益考核细化量化的具体标准,并以附件形式公布了《图书出版单位社会效益评价考核指标和评分标准》,从制度设计层面和体制机制建设方面形成对社会效益的可量化、可核查要求,为推动出版产业发展提供了有力保障。

科学编制发展规划,为出版产业发展绘制蓝图。党的十八大以来,出版主管部门根据国民经济和社会发展规划、文化发展规划等有关文件精神,在充分总结经验、评估实施效果、广泛听取意见的基础上,先后编制了《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》和《出版业“十四五”时期发展规划》,为出版产业发展提供了方向指引和发展蓝图。《出版业“十四五”时期发展规划》作为出版工作转隶中宣部后制定的第一个五年规划,与“十三五”规划一脉相承并有所发展,明确清晰地擘画了新时代出版工作的新任务新要求。

继续实施国家税收优惠政策。2013年12月,财政部、国家税务总局发布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》,自2013年1月1日起至2017年12月31日,对出版物在出版环节执行增值税先征后退50%~100%的政策,并在附件中明确列出适用名单;对印刷、制作业务执行增值税先征后退100%的政策;免征图书批发、零售环节增值税等。2018年6月,将这一政策延续至2020年12月31日;2021年3月,再次延续至2023年12月31日。

2016年4月,国务院发布《关于做好全面推开营改增试点工作的通知》,指出2016年5月1日起全面推开营改增试点;2019年2月,财政部、税务总局、中宣部出台《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,提出经营性文化事业单位转制为企业可享受包括“自转制注册之日起五年内免征企业所得税”等优惠政策;2019年3月,财政部、税务总局、海关总署发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》,将图书、报纸、杂志、音像制品和电子出版物增值税税率由10%降至9%,自2019年4月1日起执行。

大力推动出版业融合发展。2014年8月,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体与新兴媒体融合发展的指导意见》;2015年3月,原国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《关于推动传统出版与新兴出版融合发展的指导意见》,推动了出版业转型升级与融合发展。2020年9月,中办、国办印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》;2022年4月,中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,大力促进了新时代出版融合向纵深发展。

出版改革“试水”,激发创新活力。政府出台了一系列政策试行,释放出版生产力与产业活力。比如在图书“制版分离”方面,2013年11月,党的十八届三中全会发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确提出“在坚持出版权、播出权特许经营前提下,允许制作和出版、制作和播出分开”。2016年7月,图书“制版分离”在江苏、北京、湖北等地开始试点实施。在参与对外专项出版方面,2014年10月,原国家新闻出版广电总局出台《非公有制文化企业参与对外专项出版业务试点办法》,引导非公有制文化企业参与对外专项出版业务,北京华语联合出版有限责任公司和人民天舟(北京)出版有限公司两家试点企业先后成立。

● 内容生产持续繁荣,主题出版成效显著

党的十八大以来,出版业坚定文化自信、弘扬优秀传统文化,坚持改革创新、努力提质增效,推动出版业高质量发展,大力实施重大出版工程,充分发挥各类奖项的示范作用,着力打造了一大批内容精深、质量上乘、双效俱佳的精品力作,不断满足广大人民群众多层次、多方面、多样化的精神文化需求。十年间我国图书出版业繁荣发展,提质增效成效显著,据统计,2012—2020年总印数由79.25亿册增至103.74亿册,增长了30.9%,年均增长3.4%;单品种印数由1.91万册/种增加到2.12万册/种,其中新书单品种印数由1.02万册/种增加到1.09万册/种,单品种效益的提升,表明图书出版业逐渐从规模数量向质量效益转变。

党的十八大以来,政府高度重视主题出版工作,对主题出版的扶持力度不断加大。2013年1月,全国新闻出版工作会议明确提出:“坚持正确出版方向和舆论导向,认真做好重大主题出版、扎实推进新闻出版精品战略。”从2015年开始,出版管理部门连续每年发出《关于做好××年主题出版工作的通知》,就当年主题出版工作进行部署。2018年12月,中宣部印发的《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》中,将被列入中宣部年度主题出版重点出版物的重点项目以每种1.5分计。2021年12月底,国家新闻出版署发布的《出版业“十四五”时期发展规划》中,将“做强做优主题出版”作为专节论述,并设置“习近平新时代中国特色社会主义思想出版传播”和“主题出版传播”两个专栏。十年间,中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、国家出版基金、国家重大出版工程等评奖资助项目充分发挥了引领带动作用,主题出版的数量规模和质量效益显著提升。

围绕主题出版的重要方向和出版项目,出版单位精心筹备、积极策划,2012—2022年主题出版重点出版物选题申报数量由1240种增至2240种,增加了1000种;立项总数由100种增至160种,其中立项图书数量由80种增至140种,出版单位申报意愿不断增强。党的十八大以来,围绕宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观,围绕改革开放40周年、新中国成立70周年、建党100周年等重要时间节点,围绕全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、助力打赢疫情防控阻击战等主题出版成果丰硕,内容涵盖文学、少儿、科技等多领域,呈现形式丰富多样,深受广大读者的欢迎与喜爱。据国家新闻出版署数据显示,2018年《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》年度印数超过3200万册;2019年《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》印数超过7800万册,《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》印数达到4700万册;2020年,在52种年度印数达到或超过100万册的一般图书中,主题图书占30.8%,主题图书在引领社会主流价值观,弘扬主旋律、传播正能量,展示时代新成就方面的积极作用充分彰显。

● 书报刊产品结构逐渐优化,发行能力不断增强

党的十八大以来,出版业努力提质增效,不断优化结构、着力创新、重视原创,提供优质产品供给,推动行业高质量发展,不断满足人民文化需求,增强人民精神力量。

书报刊出版状况及趋势。近十年来,我国图书出版整体表现平稳,结构调整走向深入、内容质量不断提升;主流报刊市场地位日趋巩固,报刊出版单位积极探索业务转型,收到良好成效。

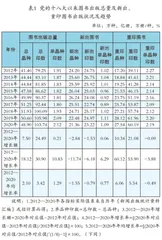

图书出版方面。2012—2020年,我国图书出版总品种自2019年开始出现回落,2020年继续减少至48.9万种,低于2016年水平,其中新书品种自2017年开始持续下降,说明图书出版业控制品种数量、注重提高质量、推动供给侧结构性改革取得实效。重印图书总量规模整体呈上升趋势,反映出精品著作、常销书经久不衰,广大读者认可度持续提升。受疫情影响,2020年印数指标略有下降,但整体趋势平稳,2012—2020年总印数增加24.5亿册,单品种印数增加0.2万册/种(见表1)。

报刊出版方面。《人民日报》《经济日报》《光明日报》《求是》《时事报告(大学生版)》等主流报刊不断发挥舆论阵地引领作用;《人民日报》总印数和平均期印数稳居综合类报纸首位,《经济日报》平均期印数突破百万份,《光明日报》印量保持持续增长。借助新技术新手段,报刊的内容传播力与舆论影响力得到提升,报刊出版单位纷纷加快体制机制创新,推进转型升级、加速融合发展,收到良好效果。

图书细分类型状况及趋势。党的十八大以来,社科人文类、少儿图书整体稳中有升,尤其是少儿图书表现抢眼,除2013年、2020年总印数略有下降外,其余7年均实现增长,其中2016年增速最高(40.0%);2012—2020年少儿图书年均增长8.3%,单品种效益年均提升4.1%,自2018年开始均超过2.0万册/种(见表2)。少儿图书发展态势向好,《草房子》《狼王梦》《笑猫日记》《米小圈上学记》《没头脑和不高兴》等大批少儿图书得到市场的广泛认可,丰富了广大少年儿童读者日益变化、持续升级的阅读需求,成为拉动图书市场发展的重要板块。

社科人文类图书总印数由73.6亿册增至98.3亿册,增长33.7%,年均增长3.7%,单品种印数自2019年起连续两年超过2.5万册/种(见表2);其中文学类(I类)图书出版亮点纷呈,除古典文学作品持续热销外,《平凡的世界》《三体》等新中国成立后创作的作品亦广受欢迎,总印数年均增长4.9%,单品种印数年均增长2.5%。

科学技术类图书由于品种升幅大于印数降幅,单品种印数有所降低(年均下降4.2%);随着压缩品种、调整结构,近些年品种增长趋势放缓,2018年印数止跌回升,实现6.0%的增长,由此,单品种印数实现稳步提升。党的十八大以来,大批反映科学技术前沿领域、具有较高学术价值和实用价值的最新成果问世,《中国中医药重大理论传承创新典藏》《航天器自主天文导航原理与方法(第2版)》《科技强国建设之路:中国与世界》等多部科技类图书的出版,大力推动了科技出版领域的繁荣发展。