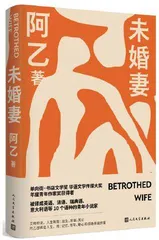

阿乙新书《未婚妻》首发会

作者: 李敬泽 徐兆正 臧永清 徐晨亮

2022年12月14日,人民文学出版社召开阿乙长篇小说《未婚妻》新书发布会。中国作家协会副主席李敬泽,“90后”的新锐批评家、北京师范大学博士徐兆正,《未婚妻》的作者阿乙参加线上交流,首发会由《当代》杂志执行主编徐晨亮主持。下文根据对谈整理。

徐晨亮:很多读者对阿乙非常熟悉,在过去十多年间,他凭借一系列独具个人风貌的作品,包括小说集《灰故事》《鸟看见我了》、中篇小说《模范青年》《下面我们该干些什么》,长篇小说《早上九点叫醒我》等,赢得了文学界的好评,获得了读者的喜爱。他也荣获过华语文学传媒大奖的年度青年作家奖、单向街书店奖和人民文学杂志的青年作家奖等一系列奖项。下面先请人民文学出版社社长臧永清致辞。

有经典气象的小说

臧永清:阿乙是著名的青年作家,也是人民文学出版社的重要作者。之前,他在人民文学出版社出版过小说集《五百万汉字》,他还有几部重要作品的海外版权也是由人民文学出版社推出国门的。

《未婚妻》关键词是小镇警察和县城变迁,主题是爱情和家庭,但小说的精神气质发生了很大变化。阿乙力图用激活记忆的方式让时间静止,让故事和人物在记忆的流动中触摸命运的脉搏。他几乎是字斟句酌地在写这部作品,像拿着放大镜一般仔细关注我们共同经历的时代。虽然小说不到20万字,但阿乙却写了三年多。他慢工出细活、炼字炼句,表达了对文学的敬畏、对读者的真诚。很多读者朋友都知道,阿乙这些年的写作很不容易。朗读者节目采访他的时候,他诚恳地回顾过自己生病的全过程。直到现在,他的身体也还没有完全康复。我只想说,对一个纯粹的作家阿乙来说,他的每一次书写都是赤诚的,都是值得我们以经典的眼光看待的。我们也用一流的设计、制作和今天强大的发布阵容来表达我们的敬重。

小说的由来

徐晨亮:从一个作家的角色来讲,阿乙对写作确实有一种狠劲儿,包括他对生命的态度也有一种孤注一掷的态度。这部长篇新作出版上市,很多朋友很想听阿乙老师亲自分享一下是在什么样的状态里完成这部作品的?

阿乙:首先要感谢出版社编辑老师的热忱付出,感谢今天支持活动的各位老师。这篇24万字的小说有它的由来。物理上的由来是因为三年疫情,宅在家里,写东西的欲望或者自觉性会增强很多。我不知道我还会干别的什么,我除了去医院,就是在家里写作,就这样磨出了一部长篇。

我最近刚刚重翻了博尔赫斯的经典小说《小径分岔的花园》,小说里包含了一部东方人写的迷宫式小说。我们知道所有小说都面临一个问题,就是对可能性的取舍,选择了一种可能,就会排除其他可能。而这部迷宫式的小说却主张保留所有可能性。比如有阿乙这样一个人物,他被刺客造访。一般的小说只会出现一种结果,要么你死,要么我亡。但是,这部在迷宫式的小说里,却出现了所有的结果,包括阿乙被刺客杀死、阿乙杀死了刺客、两个人都安然无恙、两个人都死,等等。

我最近猛然意识到,我写的所有小说其实都是对一个不存在的自己,也就是说对那个不是现在的“我”的描述。也就是说,我的所有小说都在共同完成一项任务,就是尽量拼齐“我”的可能性。

2010年的时候,我就在用一篇中篇小说尝试分别形容作为商人、妓女、暗恋狂、见义勇为者、警察、街溜子和打工者的“我”。并且在小说的结尾,让打工的“我”坐火车来到县城,杀死了前面六个“我”。

文学之所以超过现实,是因为文学总是围绕没有发生的事或没有发生的自己进行叙述。在我们心中,没有发生的其实比已经发生的要强壮,要深刻,要永远,也更具备逻辑性、合法合理性。而已经发生的事倒像是养不活的孩子,时时刻刻承受着别人的怀疑、怜悯和验证。

这部长篇小说《未婚妻》便是对我人生中没有坚持下去的一段“准婚姻”的描写。按照常理或者大多数时候的可能性,我现在应该还在瑞昌生活,就和我当初订婚的爱人生活,生儿育女。而这个飘荡到北京的写作者倒是一个意外,或者说是一个很稀薄的梦。今天正是这个像是梦里的我,却又真真实实地存在着,去追忆那个永远消失在生活中的、身为警察的自己和他的爱人。这就是这部小说要讲的内容。

“写作戒律”到反顾自身

徐晨亮:阿乙老师讲了这部小说很重要的一点,就是把当下的多重性尽量呈现出来。我想请年轻的新锐评论家徐兆正来聊聊对阿乙小说的看法。

徐兆正:我们对早年阿乙的创作认识通常是基于小镇青年、派出所民警或者是残酷的凶杀案题材,亦或是基于他在《灰故事》中对自我创作母题的一个总结:“对上帝不要的人的深刻同情,对无法获得的宿命般的求证以及对人世的悲凉体验所框定。”这些认识让我们相信作者的经历曾经过多地渗入到他的文学创作中来。这样看的话并没有错,但我们也不能忽略一点,那就是,阿乙在他的第一个阶段(也就是在2005—2014年之间)从来都不在小说中现身。那时,阿乙既不在作品中发表议论,也不让主人公说出与他身份不相符的话,他始终被自己设定的“写作戒律”所规定。

他曾经有一部中篇小说《下面我该干些什么》,出版之后曾经被质疑:小说中的主人公恶童无法说出那么深刻的话。我觉得这种批评曾经深深地触痛了阿乙。所以我站在旁观者的位置,觉得阿乙未必不知道这个恶童不应该说出这么不符合他身份的话,但他还是写出了这部作品。这部作品对他的“写作戒律”的触犯,使得他又在将近五年之后,花了很长的时间把这部作品逐字逐句地修改。不仅在篇幅上,从小长篇修改为严格意义上的中篇,内容上,也把恶童在法庭上的那些话全部删去。所以修订版的最后,阿乙说“言尽于此”,等于说阿乙是以“言尽于此”重新呼应自己设定的那个戒律。也就是说,作者阿乙在第一个阶段,始终像上帝一样拒绝在作品中现身说法,而在这个阶段里,我认为他是“福楼拜的信徒”。

转变发生在2015年。在这一年,阿乙写下了许许多多与此前风格截然不同的作品,比如《情史失踪者》《作家的敌人》《虎狼》等,都收录在他的第四部短篇集中。即便这些作品风格也很难归类,它们唯一的共同之处就是,阿乙在此刻开始讲述自身的种种困境,比如精神上的遗忘、身体上的病痛,他把这些因素融入到作品中来。所以说,2015年也是阿乙在写作上反顾自身的一个开始。

当然,这种自我除了精神上、身体上的自我,也不应当回避被时代所决定或者置身于时代之中的自我。阿乙的第五部作品集就是《骗子来到南方》,2021年出版的,里面的同名作品在我看来就回答了自我与时代的关系。

阿乙2015年后在写作上的变化,其实在更早之前的作品中也出现了,比如2011年发表的中篇《模范青年》,它曾经被称为“非虚构作品”。在这个意义上,我觉得《未婚妻》也可以看作是《模范青年》的呼应。

回望被舍弃的自我

徐晨亮:徐兆正用学者的严谨和批评家的敏锐帮我们梳理了阿乙写作上明显的阶段性。下面请敬泽老师聊一聊。

李敬泽:对于一个不断成长的作家,特别是对阿乙来说,他写出什么来,我都不会很意外。我觉得真正有意思的,或者让我觉得特别有兴趣的,是他为什么要写《未婚妻》,为什么以这样的方式来写《未婚妻》这样一本书。

拿到《未婚妻》之后,你知道有的时候人想偷懒,上来就先找序言,找后记,希望作家能够自己先有一个供词,但我没找到。我就看到《未婚妻》的最后有一个“附录二”,我先读的“附录二”,我觉得很有意思。

这就像刚刚兆正也谈到的,好像这个事真是刺激了阿乙。有批评者说,阿乙过去的小说人物经常会说跟自己的身份不相符的话,杀人犯或者是没文化的人,怎么能够像莎士比亚笔下的人物那样滔滔不绝地说那些很高深、很华丽的话呢?这些批评者认为,人物的语言、人物的自我表达和人物的身份不相符。

有人向阿乙提出了这个问题,而这个问题也一度被阿乙当作了他的软肋,以为被人抓住了要害。直到他读了加拿大的批评家、理论家弗莱的一篇文章之后,才算给自己找到了一个合法性的依据。对于阿乙来说,这个问题的提出和他对这个问题的纠结和思考,确实触及到阿乙小说中的某种核心性的问题。

首先,为什么会有很多人认为,或者说,会有很多批评家认为,小说中人物所说的话、人物的自我表达应该和他的身份一致?这就像刚刚徐兆正讲的,这种一致性实际上是从福楼拜那里沿袭下来的根本的“戒律”。但这种一致性里是有一个根本的、几乎不言自明的前提——人是一定被社会身份和文化身份所规定了的。不光是规定了你怎么体验自我,也规定了别人怎么看你,规定了在小说里你应该怎么被写出来。这个规定意味着什么?意味着已经给定的东西。一个社会给定了一个做煎饼的、一个卖包子的人的规定性。同样,自我成为社会、生活和选择最终规定下来的一个自我。特别有意思的地方就在于此。要害不在于说一个卖包子的是否可以像莎士比亚那么说话,要害在于说我们是否可以想象一个卖包子的、或者一个摊煎饼的,或者一个当编辑的、一个搞出版的,能不能有一个内在的莎士比亚式的情境。

所以某种程度上讲,阿乙写这本小说的时候,他是在记忆中重返县城。现在,这个作家说我要回去,重新把这个起点放在现在的舞台中心,把背景当作前景。也就是,一个不离开县城的阿乙,关于他的莎士比亚式的戏剧是如何展开的,他的内在的饱满性是如何展开的。

就《未婚妻》来说,它就是在这样一个县城的舞台上,极尽地书写了人性的丰饶,所有的意义和无意义。

我们一路走来的过程中,舍弃了无数的自己。这里有外在的限制,也有我们内在的选择。对于中国来说,这个问题尤其如此。在过去二十年、三十年、四十年,我们所经历巨大的社会变化中,每个人的命运都经历过无数的选择,一路走过来,每个人身后的道路上都留着、躺着一堆被舍弃的自己、被拒绝的自己、被扔到一边的自己。阿乙带着我们回去,找回那个被扔下的自己,让我们看一看,生命是如何辽阔和如何逼仄的。由此,开拓出的小说空间值得在学理上探讨。

在这种乡愁和遥望中,那个留在过去的我,留在过去的可能性,真的可能是一个壮阔的莎士比亚式的场景,真的是具有世界尺度的一个人的选择。

追求解放的、自由的写作

徐晨亮:有一个读者说,为什么我们不能“追忆瑞昌似水年华”。瑞昌是阿乙老师当年生活的县城。为什么我们会认为都柏林、伦敦可以成为世界性的舞台,认为卡夫卡的布拉格呈现了普遍意义的存在本质的舞台,而瑞昌或者另一个县城不可能如此呢?这是一些很有意思的视角。听了敬泽老师的评点,阿乙有什么要回应的?

阿乙:我一直认为敬泽老师是中国最重要的批评家,他是在写作上给我们指出了很多道理和方向的重要人物,他一直对文学写作的可能性给予鼓励。他对我的小说存在的可能性,可能是出格的、也可能是有弊病的描写方式提供了鼓励。对一个单薄的人,一个县城的人,可不可能说莎士比亚那样的话,他给出了一个准许。

我过去确实是受到读者的批评,我认为读者批评是一种本能的批评,没有什么不对的。如果我们每个人说自己的话,我们就会落入了已经预料的场景中。我看很多黑帮电影都是这样,它不能超脱读者的期望,它每一步都按照读者的期待去写。这样最后就形成了一个内循环,或者是一个闭环,我不知道这样说对不对,成了一潭死水。

对出格的写作的鼓励一直是敬泽老师的特点。其实我们写作者一直是苦于读者的专制久矣,而读者也是苦于作者的专制久矣。我曾经看过姚晨监制的电影《脐带》,当时在观影会上,有一个观众站起来说“这个牧民的农妇说不出来这样有哲理的话”。我也是迫不及待地站出来说:“如果都像一个农民只能说农民的话,这个电影就没法再往下演,就没有任何可能性。”我看过一部糟糕的俄罗斯小说,它写的就是与生活中完全一样的场景。所以我们见到的无非就是一个破裂的碗、一片尘土,我觉得这样的小说是容易让人掉头而去的。我写作的时候特别喜欢有解放的、自由的感觉,哪怕最后失败了。

真实与虚构之间的张力

徐晨亮:我认为是刚才谈到的那个“规定性”。其实可能作者或者读者两方面都不自觉地成为“规定性”的傀儡,限制了我们放胆张开我们的触角探向世界的更复杂、繁复的面目。兆正读小说的时候肯定有更多自己的体会,请你谈一下。