金融强监管的创新抑制效应

作者: 范德胜 赵玉茜 杨晶晶

摘 要:随着我国金融市场的快速发展,影子银行所带来的问题受到重大关注,非金融企业“脱实向虚”的趋势导致了近年来实体经济的下滑。作为资管行业的首个统一监管政策,资管新规致力于有效化解中国影子银行风险,高金融化实体企业因此受到严重冲击。以2016—2019年沪深A股非金融非房地产企业为研究对象,通过构建广义双重差分模型,分析资管新规实施这一准自然实验对实体企业在创新投入方面的影响。研究结果显示,资管新规主要通过提高债务融资成本和管理层风险预期这两个渠道抑制高金融化企业的创新投入水平。进一步研究发现,资管新规对非国有企业和管理层有金融背景的金融化企业影响更为显著。研究结果提供了资管新规对实体经济影响的微观经验证据,启发政策制定者在抑制企业脱实向虚时也需要为企业创新能力的提高提供激励。

关键词:资管新规;创新投入;金融监管

基金项目:北京外国语大学中央高校基本科研业务项目“企业年金对企业竞争力影响的途径和异质性研究”(2024JJ004);北京外国语大学中央高校基本科研业务项目“企业年金对企业竞争力影响的途径和异质性研究”(2024JJ004);北京外国语大学“三进”工作研究生教育专题“《习近平谈治国理政》思想与专业硕士专业课的融合研究—基于产学研‘三位一体’教学模式的实践”。

[中图分类号] F832 [文章编号] 1673-0186(2024)007-0006-015

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.007.001

在2008年全球金融危机之后,中国的影子银行规模随着宏观信贷的急剧增加而迅速扩大。一方面,影子银行的出现为企业提供了更多的融资渠道[1],弥补了正规金融的不足,缓解了中小企业的融资压力;另一方面,受到高利润的吸引,实体企业通过影子银行大幅度增加了金融资产的配置,使经济呈现“脱实向虚”的趋势,显著扩大了企业的经营风险和市场的系统性风险[2]。党的十八大以来,习近平总书记高度重视实体经济的发展,明确提出“要把经济发展的着力点放在实体经济上”[3],引导社会资金流向实体经济,促进实体经济高质量发展。针对影子银行带来的不良现象,2018年4月27日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”),资管新规抑制了影子银行业务,从认定合格投资者、解决期限错配、打破刚性兑付、去除资金池运作、解决多层嵌套、抑制通道业务等方面进行了规范,而金融化水平极高的实体企业也随之受到重大影响。

自实施以来,作为资管行业首个统一而强化的监管政策,资管新规一直备受关注。许多学者已对其实施效果和影响途径进行了深入研究。本文将资管新规视为一次准自然实验,构建2016—2019年沪深A股非金融非房地产企业的半年度平衡面板数据,以2018年上半年为政策时点,基于广义双重差分模型,分析资管新规对非金融非房地产企业创新投入的影响及其作用机制。

与现有的文献相比,本文的边际贡献有:一方面本文结合宏观金融监管视角和微观企业创新视角来实证研究资管新规对高金融化企业的创新投入的影响,弥补了强监管微观影响研究的不足,为制定有针对性的政策提供了事实依据;另一方面本文以资管新规作为准自然实验,使用广义双重差分模型研究了资管新规与企业创新投入之间的关系,提供关于资管新规对实体经济影响的实证经验证据。

一、文献综述

与本文相关的文献综述可以分为三支。第一支主要关于金融监管。对于金融监管的作用国内外学者往往褒贬不一,支持者认为市场不是万能的,外部性以及信息不对称等问题的存在使得金融监管非常有必要。作为早期金融监管的支持者,梅尔泽(Meltzer)认为金融监管是提高金融效率的重要手段,可以消除垄断并提升金融服务质量[4],也有学者提出当央行与其他金融监管当局步调一致时,有助于有效保障金融稳定[5]。而监管反对者认为金融监管会提高经济成本,导致总投资和经济增长下降,抑制银行的流动性创造[6],并且由于微观经济主体存在“路径依赖”惯性,金融监管也会在短期内加重部分企业的融资难度[7],在使用中国2006—2016年的省际面板数据进行研究后,王韧等认为金融监管强度的提升与金融技术效率的改善似乎是“鱼和熊掌不可兼得”[8]。另一部分学者兼具监管有用观和监管无用观,左晓慧和刘思远从防范系统性金融风险视角出发,指出金融监管是一把双刃剑,严监管有利于风险防范,但抑制了金融业发展,而宽松监管促进发展的同时也埋下了系统性金融风险的种子[9],王灿和喻平通过构建模型发现经济增长和金融监管之间存在“倒U型”关系[10]。总体来看,大部分研究都聚焦于金融监管的宏观作用,较少文献将其引申至微观实体。

第二支主要是关于实体企业创新投入的影响因素。国外学者熊彼特(Schumpeter)最早提出了创新理论,认为创新是经济发展的根本动力,强调创新、企业家、信贷在发展中的重要作用[11]。国内的众多学者基于中国国情从不同角度探究了中国企业技术创新的主要影响因素。微观层面,周黎安和罗凯认为企业规模对创新具有显著的促进作用[12],冯根福和温军发现适度集中的股权治理架构更有利于企业技术创新[13],也有研究表明国有企业由于资源的可获得性更具创新力[14]。在宏观层面,学者们也有了丰富的研究成果,有研究认为股票市场的发展能够促进高科技企业的创新产出[15],财政激励政策和税收优惠政策都能在一定程度上提高企业的自主创新与研发能力[16]。这些研究均为本文后续研究中国实体企业创新投入的影响因素提供了良好视角和坚实基础。

第三支是关于资管新规的影响因素研究。彭俞超、何山通过构建一个含有内生融资约束的异质性企业模型发现,2018年中国出台资管新规后,影子银行活动受到了显著抑制,经济虽明显“脱虚”但未“向实”[17],而李青原、陈世来、陈昊认为以资管新规为例的强监管措施显著减少了企业的金融化配置,支持了监管有效观[18]。其他学者从企业融资水平[19]和风险承担[20]等视角提出了各自的见解,但少有研究探讨资管新规是否能影响实体企业的创新投入水平。

二、理论机制

现有研究认为,企业配置金融资产会对企业的实体投资产生多方面影响。一方面,金融资产的高额回报率能够发挥“蓄水池”效应[21],为企业实体投资提供额外资金来源。另一方面,高水平的金融化使得企业的经营焦点从实体经济转向金融领域,增加了企业脱离实体经济的风险[22]。因此,资管新规实施后,对实体经济造成的影响也应该从多个角度评估,由于实体企业是进行技术创新的主要阵地,因此可以推断出资管新规的实施也会对企业创新投入造成多方面影响,本文通过促进和抑制两方面来梳理可能的影响作用。

(一)资管新规对企业创新投入的促进作用

已有研究发现,“过度金融化”使得企业将投资重心转向金融领域,挤占了企业用于技术创新的资金,导致创新活动受到遏制[23]。此外,资产金融化还会使得人力资本发生错配现象,在金融化高回报率的引导下,更多的高素质人才进入了金融领域[24],挤占了实体经济的创新人力投入,进而导致企业创新能力下降。更有学者认为,“过度金融化”会使得企业所在行业缺乏竞争性,因此企业更加不会注重技术创新投入,进而抑制企业的技术创新水平[25]。因此,企业过度配置金融资产与创新投入之间可能存在着此消彼长的关系。

当资管新规实施后,一方面企业金融投资渠道会受到缩减,企业金融化水平得到控制,促使企业将重心从配置金融资产转移到主业经营上来,从而促进企业创新投入的增加。另一方面,金融强监管能够优化企业融资环境[26],由于资管新规的实施,高金融化企业的金融投资水平大幅降低,导致金融机构对这类企业的风险预期降低[18],从而愿意提供更低的融资成本,减轻其融资约束,这使得高金融化水平的企业能够获得充足的资金支持,进而将更多资金投入到研发创新活动中。此外,资管新规的实施带来的金融强监管也能从矫正过度金融化带来的人力和资本错配问题,从提高生产资源的配置效率、创造良好的市场竞争环境,为企业提供更多发展机会、提高企业财务稳定性[27]等方面增加企业对创新项目的投资意向。基于以上理论分析,本文提出如下假设:

假设1:资管新规的实施会促使高金融化的实体企业增加创新投入。

(二)资管新规对企业创新投入的抑制作用

良好的金融发展能够促进企业技术创新。由于金融资产的高回报率特性,企业金融化可以增加企业的投资收益,为企业的创新投资提供更多资金支持。同时,企业通过闲置资金进行短期金融投资,可以提高资产流动性,实现资本保值和增值,有助于应对可能出现的资金短缺问题,使企业能够更好地进行技术创新[28]。以上两方面都使得金融资产投资的“蓄水池”效应得以体现。此外,企业的金融投资行为还可能有助于促进业绩改善,减小管理层业绩压力,从而使得企业更有动机专注于自身的技术创新投入[29]。

而资管新规实施后,企业金融化投资渠道受到抑制,金融资产所能获得的投资收益降低,导致高金融化企业的可用资金大幅减少,打破了金融资产的“蓄水池”效应。同时,影子银行规模大幅缩减又使得企业的融资渠道受到限制。因此,资管新规的实施使得企业面临更严重的融资约束。在金融资产“蓄水池”效应被打破和融资渠道受限的双重影响下,高金融化水平的企业面临更严峻的资金限制,导致企业可用于研发创新的资金投入进一步减少。此外,由于研发创新项目具有高风险、长周期性和调整成本极高的特点[30],企业基于业绩压力不得不降低创新投入的积极性,不利于企业创新项目的发展。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设2:资管新规的实施会促使高金融化的实体企业减少创新投入。

三、研究设计

基于微观企业数据库及社会经济发展的统计数据,本文构建2016—2019年沪深A股非金融非房地产企业的半年度平衡面板数据,选择广义DID模型就资管新规对实体企业创新投入的影响效应和作用机制进行实证检验。

(一)模型构建

资管新规的监管业务对象是资管业务,在微观层面并不存在明确的针对对象,因此无法构建标准的处理组和对照组。但资管新规可能会对不同金融化程度的企业产生不同程度的影响,为此本文用在政策实施前的企业金融化程度来衡量企业受政策影响的程度,构建如下广义双重差分模型进行实证检验:

INOi,t=β0+β1PreFin×Post+β2Controli,t+Idi+Yeart+εi,t(1)

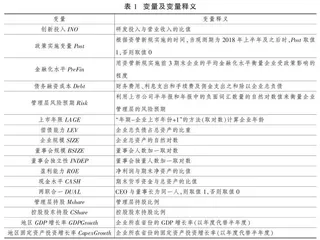

其中,INO为被解释变量,PreFin×Post为核心解释变量,Controls为所有控制变量的集合,Id和Year分别为企业固定效应和年份固定效应,ε为随机扰动项。

(二)变量测度与数据来源

1.被解释变量(INO)

借鉴王红建等的研究成果[31],本文采用研发投入与营业收入的比值(INO)度量创新投资。与绝对研发投入总量相比,相对值指标更能反映不同企业体量下的研发投入强度差异。

2.解释变量(PreFin×Post)

基于广义DID模型的理论,本文用PreFin×Post作为核心解释变量。Post为时间虚拟变量,根据资管新规实施的时间,当观测期为2018年上半年及之后时,Post取值1,否则取值0。借鉴李青原等的做法[18],用资管新规实施前3期末企业的平均金融化水平(PreFin)衡量企业受政策影响的程度,企业金融化水平的具体计算公式为:

金融化水平=(交易性金融资产+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+投资性房地产净额)/资产总计

计算中排除了货币资金是基于货币资金与企业日常经营活动相关,对企业进行投资决策获得资本增值作用并不明显。但目前,学者们关于金融资产是否包含投资性房地产尚未得到一致的看法,考虑到企业拥有投资性房地产是为了增值,而不是进行生产经营活动,具有金融化动机,本文将投资性房地产纳入金融资产中。