吴风新味常乐之州

作者: 金云江

常州是一座拥有着3000多年历史的文化古城,并形成了独特的区域文化和饮食文化特征。早在春秋时期,江南地区的吴地先民已种植水稻,开始了饭稻饮食生活。司马迁在《史记·货殖列传》中提到的“饭稻羹鱼”,就是对吴地饮食文化的高度概括。可以说,常州是吴文化重要发祥地之一,而常州味道则是吴地饮食文化根系上生长出的一朵奇葩。2022年12月7日,世界中餐业联合会授予常州“江南美食之都”称号,常州再添一张亮丽的城市名片。

一、文明积淀,造就

常州的物产丰饶

一个地区的物产丰富程度,与民生息息相关,往往能够反映出这个地区的经济社会发展状况。常州地处于长江三角洲腹地,土地肥沃,气候温暖湿润,四季分明,优越的地理条件造就了常州的物产丰饶。丰富的物产,给予人们味蕾更多的选择,也是饮食文化发展的物质基础。

1.文明肇启,渔耕为先

早在吴文化出现之前的史前时期,常州就已出现文明的曙光。金坛和尚墩出土了大量旧石器时代工具,表明10万年前这里就有人类繁衍生息。而进入新石器时代以后,常州这片土地上又经历了马家浜文化、崧泽文化和良渚文化时期。距今6000多年前,常州先民在圩墩(戚墅堰地区)、寺墩(天宁区郑陆镇)等处陆续建立了原始村落。

当时的气候温暖湿润,年平均气温比现在高2℃—3℃,植被以常绿阔叶林、落叶阔叶混交林为主,周围河流湖泊密布。良好的自然环境为人类提供了活动舞台。首先,原始农业得到发展。学术界普遍认为,马家浜文化时期的太湖流域,是稻作农业起源地之一。圩墩遗址出土的一批碳化稻米表明,当时已出现原始农业,稻米已成为当时人们的食物来源之一。其次,食物来源丰富多样。采集和狩猎是当时人们获取食物的主要方式,稻米作为食物来源的补充,说明周边自然条件非常优越。

“靠山吃山、靠水吃水”,是远古先民朴素的生存哲学。为适应自然环境,常州先民的生产生活方式主要是渔猎耕种,这种生活方式成为吴文化在这片土地上发展的先导。

2.文明辐射,吴风遗韵

何为“吴文化”?有学者认为,从商末周初太伯(泰伯)立国到公元前473年被越国所灭,吴国历史持续700多年。这一时期吴国人所创造的物质文化和精神文化,就是通常所指的吴文化。而从广义上讲,吴文化泛指以今苏南、浙江附近为代表的吴地古今物质文明和精神文明的所有成果。吴文化以吴国文化为基础,包含先吴文化和荆吴文化,经商周、秦汉、魏晋南北朝的生长,及隋、唐、宋、元的发育,至明代达到高峰。千年的历史积淀,让吴文化有了更深层次的发展,并不断绽放出绚丽光彩。

常州自古为三吴重镇、中吴要辅,也是吴文化发展与传承的核心地域。北宋《历代地理指掌图》以苏、常、湖三州为“三吴”,常州即是“三吴”的“中吴”。北宋《太平寰宇记》将常州地理位置形容为“三吴襟带之帮,百越舟车之会”。清代褚邦庆《常州赋》评价常州:“扼金阊之咽喉,以铁瓮为门户。联江浙二省之脉络,跨通湖二州之边宇。”明代嘉定年间,常州大观楼前亦有“中吴要辅”牌坊。

太伯奔吴,是指中原地区的华夏民族迁徙到环太湖流域。华夏民族和南方少数民族交流日益频繁,加速了周边民族融入华夏民族的进程,也使中原文化和太湖流域本土文化在碰撞中融合,先吴文化逐渐向吴文化过渡。

咸淳《毗陵志》卷十三《风俗》记载:“有吴之开国也,建自泰伯,宣于延陵,高节所兴,由克逊以立风俗。毗陵川泽沃衍,有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并凑。其人君子尚义,庸庶敦庞。永嘉之后,衣冠避难,多所萃止,艺文儒术,斯之为盛。”常州是春秋时期吴国公子季札的封邑,也是吴王阖闾的都城所在。这一时期,常州地区由部落文明走入封建社会,并在礼乐加持下逐渐建立秩序。由此,常州开启了千年文明史。

3.兴农之举,世代不竭

丰富的物产不是凭空而来的,而是由于历代重视农桑、大兴农业与水利,此外还缘于商业、手工业的高度发展。

常州在物产上虽有得天独厚的优势,但也离不开历代的农业经营。《宋书·州郡志》记载:“吴分无锡以西为毗陵典农校尉。”嘉禾三年(234年)分无锡以西地区辟作屯田,置毗陵典农校尉。毗陵、武进(今丹徒)、云阳(今丹阳)三县属毗陵典农校尉,而屯田是汉代以后历代王朝利用兵士或农民垦种荒地以取得军需或粮税的临时性经济措施。毗陵典农校尉的设置,使男女数万人会佃毗陵,田地开垦数量大为提高,人口短时间内大量增加,创造了毗陵立郡的条件。《宋书》形容吴地“地广野丰,民勤本业”,“其田野畛无数,膏腴兼倍”;《陈书·宣帝纪》描述“良田美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,反映出典农校尉设置后常州农业经济的兴盛景象。

六朝以后,历代王朝高度重视农田水利建设。唐代地方官十分重视水利兴修,宋代地方官对太湖主要泄水道多次进行整治。解决了河湖水患,吴地百姓才能安稳劳作。而在兴修水利的过程中,吴地百姓与水争田,用“治湖造田”的方法获得了大量土地,从而提高了粮食产量,农业发展极大提升了吴地的经济地位。

陆游的《重修奔牛闸记》说:“苏常熟,天下足。”换言之,太湖地区成为宋代的粮仓。范仲淹亦言:“苏、常、湖、秀,膏腴数千里,国之仓庾也。”这些记载,深刻反映出吴地农业生产的实际,即吴地农业生产明显发展,单位面积产量高于其他地区。

4.常州佳味,获食山泽

吴文化在常州土地上生根发芽、茁壮成长,一代代常州人凭借“川泽沃衍”和“海陆之饶”,烹饪出独特而富有魅力的常州味道。

常州味道的源头,是吴地的饮食文化,而饮食文化源自吴地的山川之利,以及吴地世代百姓的辛勤劳作。常州丰富的物产,用于手工制造,促进了手工业的发展;用于贸易交换,促进了商业的发展;而走上餐桌,便是丰裕的食材,带来了其味无穷的味觉享受。

“溶溶晴港漾春晖,芦笋生时柳絮飞。还有江南风物否,桃花流水鮆鱼肥。”是什么样的江南美食,让北宋大文豪苏轼如此眷爱?是芦笋的鲜嫩,还是刀鱼的肥美?今人只能从苏轼诗文的字里行间,去感受那一份春日美好。

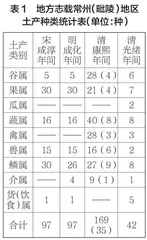

常州物产不止于芦笋、刀鱼。常州有着丰富的地方史料资源,甚至还留存了南宋咸淳年间的《毗陵志》。《毗陵志》不仅是现存最早的常州地方志书,也是全国仅存的20余种宋代官修府志之一。现根据宋代至清代的地方志记载,整理出常州(毗陵)地区土产种类数量(见表1)。

从上表可知,由宋代到清代数百年间,常州地区物产属别大大增加。及至清康熙年间,增加了禽属、介属,即家禽、甲壳类水生动物。到光绪年间,相关记载又添加饮食属即酒品、小吃类,还将原果属细分为瓜、果两类。属别内部分类也更加详细。如谷属,宋明两代只是简单记录了五谷,而到清代,仅稻米就有白稻、粳稻、籼稻、早稻、晚稻、糯稻之分。此外,清代的记录相较于前朝还新增了“特产”一项。相关记载将常州本地优质或独有物产进行了详细介绍,如武进的香珠稻和红莲稻、太湖的银鱼、奔牛的西瓜、孟河的桃子等。

宋代是中华饮食文化的分水岭。宋代以降,人们由分餐制转变为“围坐合食”,饮食习惯也从一日两餐变成了一日三餐,菜系逐渐形成,烹饪方式也极大丰富,尤其像如今中餐常见的炒菜,便是由宋而始。宋代饮食之所以会发生如此变化,原因有二。一是北宋初年引进推广了占城稻。由于占城稻耐旱、耐涝、生长期短,粮食产量极大提高,形成了“北麦南稻”的农作物格局。二是油料作物广泛种植。植物油种类日益丰富,出现了菜籽油、莱菔油(萝卜籽油)、亚麻油等。“巧妇难为无米之炊”,粮食、油料是饮食向精细化发展的基础,并推动烹饪技艺不断革新。

宋代以后,常州人对饮食的研究逐渐深入,对食材原料的来源、品质、口感的要求也越来越高。而常州上承先吴、下泽延陵,并受吴文化滋养,在中华饮食界逐渐占据一席之地。

二、鲜味传承,激发

吴地饮食文化“味蕾”

常州因河湖之利、山林之便、物产之丰,在饮食上形成了自己的特色。常州人在制作美食时,特别注重情景运用,追求美的意境,菜肴取材时鲜、口感求鲜、配色和谐,造型绚丽多彩。

1.常州对鲜味的执着古今如一

常州人喜爱时令之鲜。民国时期散文家伍受真所著《武进食单》,记录了常武地区上百道家常菜,其中记有一道“蒸白鱼”:“太湖白鱼甲天下,清时为贡品之一。切中段放大碗内,上置火腿片、香菇、绿笋尖丝,小方块生猪油若干及酒酿少许,外加葱、姜、酒,隔汤蒸之,真至味也。所谓‘时里白’尤美(夏至日为交时,有头时、二时、末时之分,此际白鱼最肥美)。”其实,伍先生并不知道,除了“时里白”,旧时常州另有“重阳俏”与之并重,重阳时节,白鱼亦甚肥美。按时令品菜,才能捕捉到第一手的鲜味。

常州人擅长调味出鲜。蕈是山林里的一种野菇,每年春秋两季,细雨湿漉的松林里就可寻见,难以人工培养且很难采摘、不易保存。常州的美食家对此物情有独钟,溧阳就有上好的松蕈,人们最常用它来做油焖蕈。它与红烧肉、清蒸鱼不同,不是摆放餐桌供大口食用,而是用精细的陶瓷器皿装好,放在阴凉的地方储存起来。在吃面条的时候,用勺子舀上满满一勺盖在面上,就能体会到饱含森林幽野阳光雨露的鲜味,一点一点透出松针特有的清香。松蕈很怪,调味颇为不易,如果烹制时加糖,松蕈特有的清香纯鲜会立即消失,生出一种异味。因此,要想调味出鲜,没有多年的经验积累和对食材的充分认识是难以达到的。

常州人习于边角寻鲜。一些食材的边角料并不被人重视,往往弃之不用,而常州人却能从中寻觅到不一般的鲜味。一道“红烧划水”,便是此中经典。所谓“划水”,就是没有价值的鱼尾,连带一段尾鳍。在古代,鲤鱼尾被视为珍品,这从李贺《大堤曲》中“郎食鲤鱼尾,妾食猩猩唇”可见一斑。后来常州人取“青云直上”之意,加之青鱼肉质更肥鲜紧实,于是改用新鲜的青鱼尾巴作料,其尾“香浓味美胜鲤尾”。标准的常州“红烧划水”,犹如国画大师酒后的泼墨,皮不破,骨不断,条理清晰,汤浓卤稠,色泽红亮,肥糯油润,肉滑鲜嫩,可谓“色、香、味、形”一应俱全,这边角料亦是有大精彩的。

常州人妙思进食增鲜。常州人对鲜味的理解颇为深刻,明白鲜味不仅仅存于食材之中,而是想尽一切办法提增鲜味。小笼馒头是常州点心的代表。据闻,真正成型的小笼馒头诞生于清道光年间,由当时位于常州小河沿浮桥南堍的万华茶楼首创,其创制的加蟹小笼馒头、加蟹顶黄小笼馒头(顶部有大块蟹黄)颇为著名。后来小笼馒头工艺传到附近的无锡、上海、南京等地,并与当地风俗相融合,成为江浙一带的特色小吃。而常州小笼馒头相较于其他地区,最鲜明的特点就是“鲜味”。常州小笼馒头的鲜味主要来自蟹,然而蟹味品尝多了也会觉得腻,一旦口中腻味,鲜味体验便会大打折扣。于是,常州的老饕客在品尝小笼馒头时采用“对镶”方式,也就是一笼馒头里一半有蟹、一半无蟹,吃一个有蟹的,再吃一个无蟹的,交替着吃完一蒸笼。如此,猪肉鲜味与蟹的鲜味就在口中交替碰撞,延长了鲜味的享受,创造出了新的鲜味体验。

“鲜”是常州味道最鲜明的特征。无论是烹饪、料理,还是进食、品尝,寻觅鲜味贯穿于饮食的整个过程。觅得其中鲜味,享受其中鲜味,便是常州食客最大的快乐。

2.常州对饮食的探究从未停止

常州人对美食的执着由来已久,后人在探索美食的道路上矢志前行。200多年前,清乾隆年间官至漕运总督的管干贞编写了《毗陵食品拾遗》一书。此书记载了当时常州的风味食品,包括荤素、小吃、水果、调味、烹饪方法等,且有考证,每条还附有诗文。

如关于蜜梅的制作,书中写道:“青梅用晶盐,略浴蔗霜和之。其色缥碧如缀枝滴露时也。余诗:‘绽红青子落枝南,卵椀盛来密色酣。记得吴酸风味好,梅天四月雨阑珊。’”关于蒹葭庄桂花的蜜制,书中描绘道:“毗陵北郭数里,棹秋水舟,则芦野可以采菱,稍西则蒹葭庄桂纵横山谷,又北则青山庄鱼可以钓,闻二十年许皆废。若谷伯诗:‘丛桂茶山路,花时记屡过。’当丹桂放花,采浸天泉,加糖,入瓿,经年香色不衰。”而对于食用清蒸羊肉,管干贞也颇有心得:“汤羊不如生蒸,极烂,香色尤美。若谷伯诗:‘烂蒸满盎泛琼酥,辅以薑橙百酱和。醉归果腹黑甜余,应笑菜园今踏破。’”还有关于玉兰饼的制作:“取半开白色花瓣,施汤面油浴,供柈餐,亦如榆荚饼、苹婆饼之类,皆清芳适口,可暂不可常。蘅若侄诗:‘枝头誇积露,几上烂堆银。’”如此种种,书中总共记录了鲥鱼、青鱼、芙蓉蟹、炒米茶、紫茄饼等数十种美食的做法。