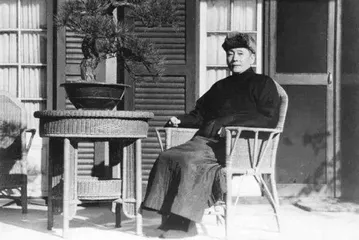

蒋百里与西方军事理论传播

作者: 陶德臣

蒋百里 (1882—1938),民国时期一流的军事理论家,曾任国民党军事委员会高级顾问、陆军大学代理校长,对抗日战略多有建议。20世纪30年代,处于新旧转型时期的近代中国军事,对西方军事学缺乏军事学术、军事理论、军事思想的深入研究。蒋百里利用曾留学日本特别是留学德国的优势,全面、严谨介绍西方军事理论,推动了西方军事科学知识的传播与普及,拓展了近代中国军事学研究的新领域,丰富了军事学研究的新内容。

一、关于战争的定义和本质

军事学的主要研究对象是战争。那么,什么是战争呢?这是必须首先回答的问题。蒋百里利用西方资产阶级观点对战争定义做出了新的解释。1913年,他在《孙子新释》谈《孙子》开篇“兵者,国之大事”时,征引了德国三位军事学家对战争的定义:一是毛奇《普法战争史》所云“往古之时君主则有依其个人之欲望,出少数军队,侵一城,略一地,而遂结和平之局者,此非足与论今日之战争也;今日之战争,国家之事,国民全体皆从事之,无一人一族可以幸免者”;二是克劳塞维茨《战争论》所云“战争者,国家于政略之欲屈敌之志以从我,不得已而所用之威力手段也”;三是伯卢麦《战略论》所云“国民以欲遂行其国家之目的故,所用之威力行为,名曰战争”。归纳这三种对战争的定义可知,近代资产阶级认为:战争的爆发不依君主个人的欲望,也不是偶然行为和孤立事件,而具有深刻复杂的背景;战争是国家之间政治、经济矛盾和冲突的结果,是矛盾和冲突的特殊表现形式。

战争的本质是什么?克劳塞维茨关于战争的定义最为深刻明确,从某种程度上已经揭示了战争的本质。1917年,蒋百里《军事常识》就根据这一定义,提出战争是政略冲突的结果。他有一精彩的表达:“国于世界,必有所以自存之道,是曰国本。国本者,根诸民族历史地理之特性而成,本是国本,而应之于内外周围之形势,以策其自存者,是曰国是。国是者,政略之所从出也。战争者,政略冲突之结果也。军队者,战争之具,所用以实行其政略者也,所用贯彻其国是者也,所用以维持其国之生存者也,故政略定而战略生焉,战略定而军队生焉,军者,国之华,而未有不培养其根本,而能华能实者也。”[1]这一段文字包含着丰富内涵,寓意深远。一是明确战争是“政略冲突之结果”的本质属性。二是指明建军的目的与意义。军队是进行战争、实行政略、维持国家生存的工具。三是阐明兵、战、政、志的相互关系。“兵者以战为本,战者以政为本,而志则又政之本”。四是阐明了军人是国家的花朵和精华。军事教育之适否,是以左右社会风尚和国民精神。故,重视军队教育训练,提高军人素养,必须提高军人的荣誉和社会地位。

如何判明战争本质?蒋百里认为,研究战争不能被那些纷繁复杂的政治、外交事故所迷惑,关键是透过现象看本质,寻找总因。蒋百里关于战争是经济问题的思想与马克思主义的观点相类似。从某种意义上,蒋百里的战争观表明他找到了战争的总因及本质,对此问题已有较好的把握。可见,蒋百里不但赞同克劳塞维茨关于战争定义和本质的思想,而且还积极将克劳塞维茨的观点引入中国,并广为宣传。

二、关于募兵制与征兵制

兵员(人)、军品(物)、军费(钱)是决定战争胜负的重要因素,而兵员的数量与质量是重中之重。近代,招募与教育训练兵员主要有募兵制与征兵两种方式。募兵制是以雇佣方式招募兵员,补充军队,应募者将当兵打仗当作一种职业,长时期在军队中服役。募兵制由来已久,但随着战争规模的扩大和对抗程度的激烈,对兵员数量的需求增加,募兵制越来越难以适应战争的需求。18世纪以后,法国等许多国家逐渐改用征兵制。征兵制规定,公民在一定年龄段必须承担一定的军事任务,这是一种强制性的义务,包括定期在军队中服现役和在军队外服预备役。19世纪至20世纪初的军事实践证明,义务兵役制度适合现代战争的需要,对保障军队兵员补充和准备训练有素的后备兵员具有巨大优越性。蒋百里对兵役制度进行潜心研究,取得了丰富成果。在《义务征兵役》中,他从“法律上之规定”“行政上之组织”“实行上之事务”三个方面对西方国家的征兵制进行介绍,说:“兵在精,不在多,斯言至矣,盖谓兵力之大小,不在其数量,尤在其品质也。虽然使彼此之精度相等,则求胜之道将何从?数等者求其质之精,质等者求其数之多,自然之势也。既欲其精,又欲其多,而国家之军费则又有一定之范围,不可逾,于是义务兵役之制起,是故纯粹自军事上之目的言,则征兵制者,以少数之经费得多数之军队,而不能不失其精度是已。”[1]他认为,征兵制好处明显:一是自数量言,“兵多而犹不失其精度者”;二是自精神言,“则用其自卫之心以卫国,其职务既极其崇高,其欢欣亦足以相死”;三是自技术言,“则服役时,教之以道,归休时,习之以时,自能于一定时限内遗忘而是为战争之用”[1]。故曰,募兵制以10年练1人而不足,征兵制以一费得数兵而有余。

作为一个好的制度,征兵制不一定能得到人民的支持。蒋百里认为,解决人民不肯服兵役的问题,只有通过“强迫”的办法。“在昔德法,在今英伦,皆当国难至深之时,而勉焉而且为此。人心之好惰也,民非强迫,不肯服兵役,国亦非强迫,不能行征兵也”[1]。从根本上说,征兵制应与立宪制并存,才能解决问题。蒋百里认为,这两种制度是西方国家的根本制度。西方有了这两种制度,“犹若车之有两轮,鸟之有两翼,而二者之间,尤有至深至密切关系”[1]。因为,立宪制度追求人民“个性之发达”,人民“既有闻政治之权利,即当然有保卫国家之义务,是故宪法兄也,征兵令弟也,而双生焉”[1]。显然,蒋百里这些言论包含着十分宝贵的军事思想和政治诉求:一是立宪制与征兵制“双生”“兄弟”,是构建现代国防的两大基石。“兄弟”之间以“兄”为先,它的职责是“发达其国民之个性,利用其乡土观念,以自卫是也”[1];“兄弟”之间,亦以“兄”为重,因为“二十世纪之国防责任,乃不在精练之兵,而在健全之民”[7]。二是一个处于封建专制统治之下、军阀割据、内战不止的国家,是没有国防可言的。三是中国国防建设的首要条件是对目前国内“政治现状非绝对的改造不可”,以“使国内永久不复发生或真或伪之军阀”[1]。改造的方法是什么?蒋百里没有说出明确答案。从他呼吁在中国实行征兵制,就等于要求中国必须实行立宪政治,这一点是可以肯定的。

无疑,蒋百里介绍西方征兵制的目的是希望中国效法西方,毅然实行征兵制,以解决内忧外患之困境。1933年,国民政府顺应时代潮流,颁布了《征兵法》,规定18岁至45岁的男子,不服常备兵役者皆服国民兵役。常备兵役包括现役、正役、续役,20岁至25岁男子应征入伍,服现役3年,期满后为正役,为期16年,平时在乡应赴规定之操练,战时应召回营。正役期满为续役,任务同正役,至40岁止。在各地陆续设置兵役机构团管区、师管区、军管区。事实上,国民政府一味注重征集现役,其他规定并未执行。而征集现役兵员,也已变味,实则抓丁。

三、关于国防经济学的基本内容

国防经济学是研究国防与经济内在联系和发展规律的学科。第一次世界大战前,欧洲对国防经济不甚明了,嗣后,西方才逐渐产生了国防经济的新思想[1]。蒋百里考察“世界民族兴衰”,总结出一个精辟诊断,即“生活条件与战斗条件一致者强,相离者弱,相反者亡”[1]。这是蒋百里研究国防经济学的精髓所在。他用举例证、对比论证的方法,说明了上述道理的极端重要性。他说:在古代,蒙古人因游牧生活而成功地利用以马(骑兵),欧洲沿海民族因经商而成功地使用了船(海军),马和船本是吃饭的家伙,同时又是战斗的工具,因此,蒙古人和欧洲沿海民族都曾征服世界。在近代,法国人花巨资修建马其诺防线,工事设在地下,平时没啥用处;但德国人用巨款修筑战备公路,平时战时两得其利,经济军事融合共进。通过比较,蒋百里称前者是“消费的国防”,而后者为“生产的国防”。

“生活条件与战斗条件一致”的原则,强调能生活就能战斗,战斗与生活是一件东西。它的深刻含义强调战争的力量深藏于现有力量尤其是经济力量之中,并使其战时得到最大程度的利用和发展,反之,就是对现有力量的极大浪费。蒋百里认为,从历史上看,中国国民的军事特色就是“生活条件与战斗条件相一致”,这是我们祖宗的真实本领,也是今日国防经济学的基本内容和国防建设的根本原则。因此,他希望中国政府及整个社会注意两点:一是国防建设必须与国民经济配合一致。必须按照“军事生活与民事生活融成一片”的原则进行,做到平战结合,军民兼顾。二是军需生产及军品生产与农业及民品生产相互兼顾。即使在战时也不能只重视军需生产和军品生产而忽视农业及民品生产,否则必将造成社会商品短缺和物资供应困难,如果“经济生活,根本的动摇了,社会的不平衡一天重似一天,而百战百胜的雄师,遂至一败涂地”[1]。他提出,建设国防必须提前解决两个问题:一是国防设备费怎样才能对国民产业发展有益;二是怎样才能使理论与事实形成密切沟通。现在的问题,不是空谈,就是盲动[1]。前一个问题是讲国家国防费用与这些费用所取得的成效的关系,应使国防投资做到国防效益与经济效益兼收并蓄,“我们太穷了,应当一个钱要发生二个以上的作用”。后一个问题表面上是谈“理论与实践相结合”的问题,其实是讲掌握知识的人(知识分子)与做事的人(统治者)之间的关系问题。蒋百里直截了当地指出:“中国近来衰落的原因,在于知识分子与行为的分离。读书的人一味空读,不适事实;做事的人一味盲动,毫无理想。因此将我们祖先的真实本领(即经济生活与战斗生活之一致)丧失了。”[1]北洋军阀及新军阀一味追逐一己私利,不惜耗费巨资,不断扩充私人军队,购买外国淘汰的武器装备,当然谈不上任何国防效益与经济效益,反而造成连年不绝的兵灾战祸。可见,蒋百里国防经济新思想的介绍和传播,对这些“做事的人”及其所做出的“事实”当然是一种直接有力的批判和否定。

四、关于世界新军事的主流

1935年,德国军事家鲁登道夫《总体战》一书出版。提出现代战已演变为一种总体战,认为国家生活的各个方面平时就应服从战争准备的需要,一旦开战,就必须充分发挥国家的全部物质力量和精神力量,采取一切手段甚至是野蛮的手段,对敌国的武装力量、工业目标及其居民进行全方位作战。战争的进程是闪电式的,力求速战速决。1936年,该书就由张君劢译成《全民族战争论》(上海商务印书馆出版)在中国发行,影响巨大。中国的一批国防理论研究者如蒋百里、杨杰、董问樵、吴保生等人很快接受了鲁登道夫的思想,并结合中国实际,加以改造,产生了中国的理论体系“全体性国防”思想。

作为“全体性国防”思想的重要提倡者,蒋百里对此起过很大作用。他总结道:“新军事的主流,是所谓‘全体性战争’。”[1]他欣然为鲁登道夫《总体战》中文译本作序,明确提出,未来的战争不是“军队打仗”,而是“国民拚命”,同时警告中国读者说:“世界的火,已经烧起来了——逃是逃不了的——不过三四年罢?”[1]事情的发展正如蒋百里所言,他的确抓住了世界新军事的主流是全体性战争的要害。“全体性国防”理论认为,现代战争是国力的较量。所谓国力,蒋百里认为有三个方面:一是人。此人非“自然人”,是指身体健康,拥有技能、爱国守法的“国防人”。二是物。指国土、资源以及对它们的开发所产生的各种产品。三是“组织”。核心内容是“国制”和“军制”。他认为:“而国制组织之根本者,则立宪制度是也……而国军组织之根本者,则义务征兵制是也。”[1]中国并不缺乏人力、物质资源,最缺乏的是精良的“组织”,当务之急,中国国防的首要任务是加强“组织”建设。

五、关于杜黑的空军战略学说

1921年,意大利将军杜黑的《制空权》一书出版,标志着他的空军战略学说正式创立。杜黑空军战略学说的基本思想是:未来战争是总体战;航空武器的巨大威力可以给敌国带来毁灭性打击,空中战场已经成为决定性战场;夺取与控制制空权是夺取战争胜利的先决条件;为了做到这一点,必须建立一支独立的空军。作为第一个系统论述空中力量运用的军事理论家,杜黑的空军战略思想对各国空军建设、空军使用作战、空军战略等领域都产生了重大影响。1935年,法国元帅贝当不但为《杜黑将军及其军事学说》一书在法国出版写出长篇序言,而且高度评价杜黑的巨大贡献,认为:“战后的许多理论家中只有杜黑创立了一个完整的理论体系。从总体上看,他的理论组织严密,从局部看,他进行了详细的论证。只有他建立了精确的原则以决定多种武装力量之间的比例。”因此,“杜黑的理论是值得认真研究的。他是新思想的无穷源泉。他所创立的杰出学法对未来战争有着决定性影响”[2]148。正在欧洲考察战时总结动员法的蒋百里见到这篇文章,就郑重其事地将其译成中文,及时向国内军界介绍杜黑的空军战略学说及其贝当的相关评论。