《共产党宣言》中央编译局译本的译介传播

作者: 王小静 高晓霞

被誉为“共产主义出生证”的《共产党宣言》(以下简称《宣言》)是最早传入中国,同时也是流传最广、接受度最高的马克思主义经典著作。《宣言》在中国译介、出版和传播的历程见证了国人对马克思主义理解的不断深化,同时也反映了马克思主义经典著作汉译的传播轨迹。在《宣言》的众多译本中,中央编译局译本是目前国内流传最广的译本。然而,当前学界对《宣言》的研究多集中于早期译本,对中央编译局译本关注较少,特别是对中央编译局译本取得译介传播成功的政治逻辑分析不够系统深入。本文以《宣言》中央编译局译本为例,分析该译本在国内广为流传的政治领导保障、政治组织优势等方面原因,同时探究其译介传播对马克思主义著作汉译传播道路的经验与启示。

一、《宣言》在国内的译介传播情况

《宣言》自1899年传入中国,经历了从摘译、节译、译述到全译的发展过程。随着以先进阶级和广大群众为主体的政治革命形势变化、时代语境的变迁及对马克思主义认识的不断深入,《宣言》在国内的主流译本也几经更迭。

1.1949年之前以中国共产党人为主导的《宣言》译介传播

《宣言》在中国早期的译介为片语式摘译、章节选译,甚至只是对其基本思想的译述。直到1920年,中国共产党早期组织成员、时年29岁的陈望道(1891—1977)对《宣言》全文进行了翻译,才真正开启了《宣言》全译的序幕。陈望道译本是从日本明治时代社会主义运动活动家幸德秋水和堺利彦合译的1904年日文版本译出并由上海社会主义研究社出版,被公认为是《宣言》在国内的首个全译本。《共产党宣言》中文首译本具有重大的时代意义,是中国共产党成立的催化剂、中国共产党早期领导人的理论指引、马克思主义中国化的先声。此后,《宣言》各种译本相继问世,出现了华岗译本(1930年),成仿吾、徐冰合译本(1938年),博古译本(1943年),陈瘦石译本(1945年),乔冠华译本(1947年)和谢唯真译本(1948年)。在这些译本中,第二个完整译本是由华岗(1903—1972)从恩格斯亲自校注的1888年英文版翻译的。这个译本于1930年初由上海华兴书局出版,是中国共产党成立后出版的第一个全译本,也是由中国共产党党员翻译的第一个全译本。《宣言》的第三个全译本是由陕北公学首任校长成仿吾(1897—1984)和《解放日报》编辑徐冰(1903—1972)合作从德文版翻译,并于1938年在延安解放社出版,这是中国共产党公开且有组织地翻译出版的第一个《宣言》全译本。《宣言》的第四个全译本是博古(1907—1946)译本,作为中共中央指定的“干部必读”书目之一,是1949年以前流传最广、发行量最大的马克思主义文献。作为提高党员干部理论水平的必读书目,博古译本“不仅广泛流传于解放区,还流传于国统区、敌占区”。据统计,“博古译本至少由13个出版机构出版过67次,发行量高达62万多册。比陈望道译本、华岗译本、成仿吾和徐冰合译本三者发行总量的10倍还要多”。《宣言》的第五个全译本是陈瘦石(1909—1990)译本。在中华人民共和国成立以前的七个译本中,陈瘦石译本是唯一一个由非共产党人翻译、在国统区发行的译本,也是中华人民共和国成立前我国翻译的《宣言》七个版本中最为通俗易懂的版本,译自美国学者威廉·内格尔·洛克斯(William Negele Loucks, 1899—1983)和约翰·韦尔登·胡特(John Weldon Hoot, 1902—1950)合著的《比较经济制度:资本主义、社会主义、共产主义、法西斯主义、合作》(Comparative Economic Systems: Capitalism, Socialism, Communism, Fascism, Cooperation)。陈瘦石翻译《宣言》虽非主动择取,但也并非随意为之。他对《宣言》的价值及意义有着清楚的认识,从这个意义上来讲,作为附录的《宣言》译本也体现了译者的自我判断与取舍;另外,它在翻译理解上也几乎没有受到其他译本的影响。《宣言》的第六个全译本是由时任新华社香港分社社长的乔冠华(1913—1983)翻译的,是在成仿吾、徐冰译本的基础上参考英文版原文校对翻译的。《宣言》的第七个全译本是谢唯真(1906—1972)于1948年为纪念《共产党宣言》发表100周年而翻译的,莫斯科外国文书籍出版局出版时在封面上注明为“百周年纪念版”。这个译本俗称“莫斯科译本”,主要是由谢唯真根据德文原版,同时参考国内陈望道译本,成仿吾、徐冰合译本和博古译本重译的。

2.1949年之后共产党领导的组织化的《宣言》译介传播

中华人民共和国成立之初,谢唯真译本取代博古译本,成为广为流传的“干部必读”书目之一,这种情况一直持续到中央编译局成立后才有所改变。1953年1月29日,经毛泽东批准,成立了中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局(简称“中央编译局”)。中央编译局成立后,在中国共产党的坚强领导下,开始有组织、有计划地开展马列主义经典著作的编译出版工作。基于已有各种译本的翻译成果,以高度的政治责任感和敏锐的政治判断力,先后对《宣言》进行了多次精益求精、艰苦卓绝的校译,不断推陈出新,产生了多个译本。对于中央编译局译本的版次,学界一直存在争议。根据2018年中央编译局编译的《宣言》中“编者引言”的记载,中央编译局修订的译本共有五个版次,即1958年译本、1964年译本、1978年译本、1995年译本、2009年译本。中央编译局译本的出现逐渐取代了谢唯真译本作为全国通译本的地位,被广泛阅读和接受。据王保贤考证,“从1964年起至今,在我国读者中影响最广泛的《共产党宣言》译本,则是中共中央编译局的译本”。虽然,除了中央编译局译本,新中国成立后还出现过成仿吾的两个译本,分别是成仿吾在1953年和1978年对其早年译本的两次修订。然而,这两个译本销量惨淡,如今已少有人问津。因此,可以说,“编译局译本目前已成为《共产党宣言》在中国流传最广、最为权威的汉译本”。这也从另外一个侧面充分说明了中国共产党领导的组织化翻译的体制优势和运用集体智慧合作攻关的巨大力量。

二、《宣言》中央编译局译本的译介传播实践

作为全国通用的译本,中央编译局译本在读者中获得了极高的认可度,这一点从人民出版社出版的《宣言》最新版单行本的发行数量便可窥见一斑。2014年12月,中央编译局精选马克思、恩格斯和列宁的重要著述,编成《马列主义经典作家文库》(以下简称《文库》),由人民出版社出版。《文库》第一批书目中收录的马列著作共计七本,其中有五本为马克思、恩格斯著作单行本,包括《宣言》《1844年经济学哲学手稿》《1848至1850年的法兰西阶级斗争》《社会主义从空想到科学的发展》《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。根据版权页信息显示,《宣言》单行本总共印刷14次,累计印数1,425,000册。而其他四本马列著作的累计印数则分别只有20,000册、10,000册、20,000册、20,000册。可见,《宣言》的发行数量远超同时发行的其他马克思主义著作,约为其他四本马列著作发行数量总和的20倍。《宣言》中央编译局译本之所以获得如此高的接受度,主要与政治环境、译文质量、读者意识等因素密切相关。

1.中央编译局译本广泛传播的政治领导保障

中华人民共和国成立之前,受特殊历史环境限制,《宣言》的翻译出版多是秘密进行的,例如华岗译本作为中国共产党成立后第一个由共产党员翻译的全译本就曾经采用伪装本的形式出版过单行本,将书名《共产党宣言》中的“共产党”三字去除,仅题写为《宣言》。另外在宣传范围方面,《宣言》也常常只是局限于某一区域,如国统区、解放区、抗日根据地、敌占区等。中华人民共和国成立以后,中国共产党成为执政党,《宣言》的翻译出版不再受到敌对势力的阻拦,这为《宣言》在国内通行提供了根本政治保障。毛泽东等党和国家领导人都高度重视《宣言》的学习和研究。毛泽东一生反复研读《宣言》,他曾感慨地说:“《共产党宣言》,我看了不下一百遍,遇到问题,我就翻阅马克思的《共产党宣言》,有时只阅读一两段,有时全篇都读,每阅读一次,我都有新的启发。我写《新民主主义论》时,《共产党宣言》就翻阅过多少次。”毛泽东不仅自己经常翻阅《宣言》,他还号召党员干部要认真学习《宣言》。1963年,党中央提出高级干部要阅读包括《宣言》在内的30部马列著作。1970年,毛泽东发出“认真看书,弄通马克思主义”的号召,并指示要学习六本马列著作,其中《宣言》位于首位。正是在毛泽东的批示下正式成立了中央编译局,专门负责包括《宣言》在内的马克思主义著作的编译工作。改革开放的总设计师邓小平是在读了《宣言》等著作后才走上革命道路的。改革开放后,国家经济实力显著增强,人民生活日益富裕起来。邓小平反复强调 “老祖宗”不能丢,这个“老祖宗”包括马克思、恩格斯及其重要思想遗产——《共产党宣言》。习近平总书记对《宣言》的理论价值和时代意义给予了充分肯定。在《宣言》发表170年之际,习近平总书记带领全党一起学习了《宣言》,他还号召广大党员干部:“如果心里觉得不踏实,就去钻研经典著作,《共产党宣言》多看几遍。”党和国家对《宣言》的重视,中国共产党对《宣言》译介传播工作的政治领导,进一步推动了中央编译局译本在国内的译介和广泛传播。

2.政治组织优势提升了中央编译局译本质量

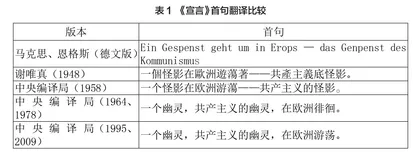

1920年,陈望道完成了对《宣言》全书的翻译,同年9月30日上海《民国日报》报道说:“望道先生费了平常译书的五倍功夫,把彼全文译了出来。”的确,《宣言》译本都是译者在极其艰苦的条件下字斟句酌、精益求精的成果。然而,碍于译者自身知识领域、语言水平、时代背景等因素的限制,这些译本一般只能选择一种或者两种底本作为参照,如,陈望道译本的参考底本为日译本和英译本,华岗译本、陈瘦石译本和乔冠华译本的参考底本为英译本,成仿吾、徐冰译本和谢唯真译本的参考底本为德文原版,博古译本的参考底本则为俄译本。可以发现,早期译本的底本不仅单一,许多甚至都不是德文原版,这就造成了译文意思不确切甚至出现错误的情况。中央编译局译本采取了集体校译的形式,译者知识领域的多元化为其底本的多样化提供了可能性。中央编译局的第一个译本即1958年译本主要是以谢唯真译本为参考底本。为了弥补该译本的不足,中央编译局1964年译本除了参照德文原版外,还同时参考了英译本、法译本、俄译本及以往出版的各种中译本,使得其译文更为准确、通顺、雅致。1964译本为中央编译局其他译本的修订打下了良好基础。此后,经过三次修订,中央编译局译本日趋完善。以《宣言》第一句话为例,可以具体列出德文原版、谢唯真译本及中央编译局译本中的译文进行比较分析(见表1)。

从表1可以看出,中央编译局对《宣言》的第一句话有三种不同的译法。在句式方面,中央编译局1958年译本、谢唯真译本与德文原版是一致的,都把行为动作放在前面,再用破折号加以补充说明。中央编译局其他四个译本(1964年译本、1978年译本、1995译本、2009译本)则是把名词放在前面,动作放在了后面。中央编译局对该句的译法是史无前例的,相较而言更符合中国人的语言习惯。在文字方面,谢唯真译本采用的是繁体字,而中央编译局1958年译本的第一句只有“蕩”字为繁体,从1964年开始则都采用简体,更接近现代汉语。在语言方面,《宣言》第一句话中“Gespenst”的翻译一直是学界争议的焦点。谢唯真译为“怪影”,中央编译局则将其译为“幽灵”。对此,也有学者提出质疑,如李田心就提出:“应将‘幽灵’改成‘神灵’。”对于学界的争议,中央编译局原副局长王学东认为:“在文字上,中央编译局的译文既考虑了用词的准确性,又兼顾了文采和现代汉语的规范……中央编译局的译文更顺畅些,更符合‘信、达、雅’的要求。”

类似的例子不胜枚举,再如《宣言》第一章中说道:

Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten St·dte hervor(德语原文)