《资治通鉴》与用人之道

作者: 卢雄勇

一

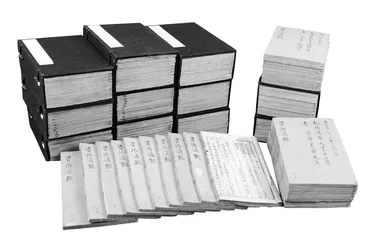

中国是世界上文化最悠久国家之一,历史典籍浩如烟海,《资治通鉴》作为其中一部重要的多卷本编年体史书,共294卷,由北宋史学家司马光主编,历时19年完成。

司马光,字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人,世称涑水先生,北宋政治家、史学家、文学家。宋仁宗宝元元年(1038年),年仅19岁的司马光进士及第后,历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,累迁龙图阁直学士,后官至尚书左仆射兼门下侍郎。宋神宗熙宁年间,司马光因强烈反对王安石变法,上疏请求外任,自此居洛阳15年,不问政事,却做了一件大事——主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。元祐元年(1086年),司马光去世,追赠太师、温国公,谥号文正。

《资治通鉴》的第一个特点是“通”,它是我国最大的一部编年体通史。一是篇幅大。全书共294卷,依时代先后,以年月为经,以史实为纬,顺序记写;对于重大历史事件的前因后果,包括与各方面关联皆交代清楚。二是年代长。上起周威烈王二十三年(公元前403年)战国初期韩、赵、魏三家分晋,下至后周世宗显德六年(959年)宋太祖赵匡胤建国前夕,凡1362年,含周秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代各朝历史。三是字数多。全书正文362万多字,司马光带领团队在编撰中参考了300多部历史著作,对于史料矛盾或记载不清之处,还进行了比较、考订,撰写《考异》30卷。现在我们看到的通用版本,是中华书局出版的点校本,其中加入了元代史学家胡三省的“注”及有关附录,排印出来共600多万字。四是耗时长。为了编撰这部书,司马光和当时的著名史学家刘攽、刘恕、范祖禹等人组成书局,前后用时19年,于宋元祐元年(1086年)最终定稿,六年后刊行。

司马光编纂《资治通鉴》这本书,不仅出于个人喜好和责任感,也与当时北宋前期提倡文治教化、重视总结历史经验得失有关,这本书是“奉皇帝圣旨”而作。因此,可以说《资治通鉴》的第二个特点是“正”。这部书不仅符合儒家正统价值观,而且内容通于大道,取材专注于事关国家兴衰、民生休戚的重大事件和人物,反映其撰述的目的正是为了借鉴历史上治理国家过程中兴衰成败的经验和教训。《资治通鉴》从发凡起例至删削定稿,司马光都亲自动笔,不假他人之手。他在《进资治通鉴表》中说:“臣今筋骨癯瘁,目视昏近,齿牙无几,神识衰耗,旋踵而忘。臣之精力,尽于此书。”司马光为此书付出了毕生精力,成书后,便积劳而逝。此书原名《通志》,成书后,送朝廷审阅,宋神宗以该书鉴于往事,有资于治道,故赐名“资治通鉴”。

正因为司马光的经世情怀,铸就了《资治通鉴》的第三个特点:经世致用。全书按时间先后编次史事,但往往用倒叙、插叙或总结的方式,交代史事的前因后果。在重要人物逝世、重大事件的得失之后,司马光会用一段盖棺论定式的评价,或者引据史书,或者用“臣光曰”的形式,使纷纭的历史事实与人物呈现出系统而明晰的头绪。《资治通鉴》的内容以政治史、军事史为主,尤其对于战争的记述,精彩纷呈,充满辩证思维,借以展示历代君臣治乱、成败、安危之迹,提供给阅史者丰富的借鉴与启示。清代纪昀等人在撰写《四库提要》时,评述《资治通鉴》:“网罗宏富、体大思精。”曾国藩更向人推荐说:“窃以为先哲经世之书,莫善于司马温公《资治通鉴》。”为什么曾国藩认为《资治通鉴》是最好的经世治国之书呢?因为这部书不光讲道理,还通权变,即所谓“穷物之理、执圣之权”。一本书能讲清楚道理已属于难得,除了讲道理,还通权变,懂得讲操作,必然传诸后世。所以,《资治通鉴》得到了历代帝王、官员、学者的充分肯定。据说明太祖朱元璋就对这部书情有独钟,清朝康熙、雍正、乾隆等帝王也都曾通读《资治通鉴》,学习治国之道,并作“御批”传于后世。

二

司马光出生时,其父司马池任河南光山县令。他幼承庭训,自小聪颖过人、智勇双全,七岁时“砸缸救友”一事曾震动京洛。出于对巩固封建王朝统治和国家利益的考虑,司马光对选人用人十分关心。他在带领书局一班人编撰《资治通鉴》的过程中,系统整理自周威烈王二十三年(公元前403年)至后周世宗显德六年(959年)的重大历史事件、重要历史人物,集中阐述历代治国理政和吏治用人上的得失,加上自身长期官宦经历,形成了一整套的人才思想和用人智慧。

1.选人用人对治国理政的重要意义

北宋立国之初,宋太祖、宋仁宗为解决人才严重缺乏的突出问题,相继采取科举取士、门荫补官、观粟摄官、流外出职、从军补授等多种应急措施,为安定国家和巩固统治提供了重要保障。但后续几代皇帝固守成法、因循守旧,到北宋“景德、祥符中,文武官九千七百八十五员,今内外官属总一万七千三余员,其未受差遣就官、使臣及守选人不在数内”,造成冗官充斥朝廷,冗员冗兵为患成灾,国势日益贫困,小规模的农民起义不断爆发。司马光作为朝廷大员,深知国家此时内忧外患,在熟知历代兴衰治乱和选人用人经验教训的基础上,多次上疏,指出“为政得人则治……为政之要,在于用人,赏罚善而已”,大声呼吁朝廷重视选用贤才。

司马光继承和发扬儒家有关“人存政举,人亡政息”的人治观念,在《资治通鉴》等一系列著作中反复强调人才的重要性。他善于从正反两方面总结历史经验和教训,提出争夺天下之时,谋事成事在人,得人才者得天下。比如,司马光以楚汉相争为证,说明刘邦之所以打败项羽、功成天下,“唯其知人善任使而已”。正如刘邦所言:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;填国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。项羽有一范增而不能用,此所以为我禽也。”尤其是刘邦在如何用好韩信问题时,表现出能识人、能用人、能驾驭的领袖风范让司马光很佩服。司马光在分析拥有优势兵力的项羽失败时指出,项羽作为统帅,仅有匹夫之勇,无知人之能、容人之量、用人之识,对手下人“才高者见疑,功大者被绌”,韩信、陈平这些帅才、智囊都离开项羽投奔刘邦,范增也负气发疽而死。人才没了,连底细都被敌人了解得清清楚楚,项羽焉能不败!他对历史上的兵家之争作深入分析:“昔周得微子而革商命;秦得由余而霸西戎;吴得伍员而克强楚;汉得陈平而诛项籍;魏得许攸而破袁绍。彼敌国之材臣来为己用,此进取之良资也。”两国相争、两军相峙之时,谋略、统帅之才便是胜负关键,作为最高统治者最重要的能力在于运筹帷幄和识人、知人、用人。

同时,司马光认为选人用人是巩固政权、治国理政的首要任务,“为治之要,莫先于用人……人君之事守,莫大于知人”。宋朝是由军阀割据而走向统一全国的,未经过大规模的农民起义。宋太祖、宋仁宗最初考虑的重点是怎样不致削弱专制主义皇权,怎样不再出现分裂割据的局面。因此首先要控制的是军队,其次是官吏,采取各种“内重外轻”“内外相维”的办法限制官吏的权力和加强监督,同时以“杯酒释兵权”把官吏养起来,造成宋朝冗官、冗兵、冗员问题突出,整个官僚机制从北宋建立起就松弛疲软。针对这种现象,司马光以上疏、谏议等大声疾呼:“人君明,则百官得其人;百官得其人,则众事无不完美。”强调国家的治乱兴衰与用人的好坏直接相关,国家法律、制度、诏令的执行,必须建立在使用贤才的基础上,否则,即使有了好的制度、法令,也达不到预期效果。

2.取士标准与德才观

中国古代吏治重视官员的“德”,所以对官员的教育直接从蒙学抓起,主要教授儒家典籍中的政治理念和德行操守,选官和科举考试无不依此标准,但不同历史时期、不同朝代对德才标准的理解和要求变化比较大。比如,面对东汉末期天下大乱局面,曹操宣称“唯才是举,吾得而用之”反映曹操作为一代枭雄,征用人才注重力行实践,只要有才,哪怕不忠不孝都不要紧,在儒家正统看来属离经叛道之举了。

德才观是司马光用人思想的核心内容,显示了他对儒家价值观念的传承与解读,对德与才的关系和作用的深刻认识。《资治通鉴》是从“三家分晋”开始的,司马光在深入分析智伯灭亡和魏、赵、韩取而代之的过程后,用“臣光曰”作了一篇《德才论》,对德才关系做了全面的论述:

智伯之亡也,才胜德也。夫才与德异,而世俗莫之能辨,通谓之贤,此其所以失人也。夫聪察强毅之谓才,正直中和之谓德。才者,德之资也;德者,才之帅也。云梦之竹,天下之劲也,然而不矫揉不羽括,则不能以入坚。棠溪之金,天下之利也,然而不镕范,不砥砺,则不能以击强。是故才德全尽谓之‘圣人’,才德皆亡谓之‘愚人’,德胜才谓之‘君子’,才胜德谓之‘小人’……夫德者人之所严,而才者人之所爱,爱者易亲,严者易疏。是以察者多蔽于才而遗于德。自古昔以来,国之乱臣,家之败子,才有余而德不足而至于颠覆者多矣,岂特智伯哉!故为国为家者苟能审于才德之分而知所先后,又何失饿之足患哉?

司马光在评论中提出“才者,德之资;德者,才之帅”的命题,和前人的德才观点比较,应该说司马光更全面、深入地阐述了才与德的辩证关系。对于领导人来说,什么才是最重要的?针对晋国大夫智宣子错误选择多才少德的智伯为接班人遭到杀身灭亡之祸,司马光指出德才兼备应该是人才的最大原则,并把人才分为四类:有才有德是圣人,无才无德是愚人,德胜于才是君子,才胜于德是小人。智伯是才胜于德,属于小人之类,所以当领导后就出事了。司马光指出,如果得不到圣人,得不到君子,与其得一个小人,还不如得一个愚人呢。为什么呢?因为小人本事太大了,一使起坏,那可让人受不了;愚人没什么本事,想干坏事也干不成。当然,这段评论里有司马光对当时那个时代,包括王安石变法等相关事件的影射,甚至不乏激愤之词。就今天来看,与领导者的个人道德相比,制度对权力的约束更根本。但是在制度对权力的约束下,选择什么人接班、用什么人,德即人品高下还是重要的。

3.选才原则与方法

在选举制度与措施上,司马光对包括魏晋南北朝的九品中正制、察举制等基本持否定的态度,引沈约论“魏武始立九品,兼以论人才优劣,非谓世族高卑。而都正(即州中正)俗士,随时俯仰,凭借世资,用相凌驾,遂成为法。周、汉之道,以智抑愚;魏、晋以来,以贵役贱;世庶之科较然有辨矣”以证明九品中正法之不可行,指出要选用贤才,必须革新制度。

礼贤下士,广纳贤才。唐朝时期,唐太宗、武则天、唐玄宗在广纳贤才上都有各自的特点。司马光在《资治通鉴》中记载:“滥以禄位收天下之心。”证明武则天为收取天下士子之心,大开制科,广泛吸取各类人才,通过考试招纳有用之才。既鼓励下属推荐别人,也可以自己推荐。在选拔人才的时候,“挟刑赏之柄以驾驭天下,政由己出,明察善断,故当时英贤竞为之用。”一方面采取很多措施把优秀人才吸取过来;另一方面,明察善断,严格考核人才、管理人才。因此,武则天时期不仅吸纳了像李昭德、狄仁杰、娄师德、李峤、徐有功等一批优秀人才,对当时政治发展起了重要作用,也为后来的“开元之治”储备了人才。姚崇、宋璟、张九龄等开元时期的梁柱之才,都是武则天时期选拔、培养得以成长起来的。

不拘门第,不徇私情。“内举不避亲,外举不避仇”,是中国古代用人原则的一个优良传统。司马光指出:“用人者,无亲疏新故之殊,唯贤不肖为察。”就是说选取人才的标准只有贤良与否这一条,如果是亲朋故旧,不贤而用,对别人就是不公平;但亲朋故旧属贤良之才而不用,同样是不公平的。司马光对以门阀为核心的九品中正制提出了尖锐的批评:“选举之法,先门第而后贤才,此魏晋之深弊也。而历代相因,莫之能改也。夫君子小人不在世禄与侧微,以今日视之,愚智所同知也。”

用人勿疑,疑人勿用。司马光总结历代君臣之道,特别是历史上因人而疑导致的种种悲剧,提出了选才必精、用人必专的主张,“疑则勿用,用则勿疑”,强调只要经过考察,认为忠诚且确有才干,就应该放手任用。司马光对领导人修炼有系统的看法。他曾经跟宋神宗谈道,人君即领导者,领导素质有三个标准:仁、明、武。仁就是懂政治,善于把政治理想濡化为社会的共识,还得发展生产、重视民生,育万物、养百姓,这样才能得到百姓的真心拥戴。

4.官员考核办法

司马光认为,举荐、试用和考核是选任制度的三个重要环节,天子一人精力有限,且朝廷内外诸官数以万计,故须严格考核制度,规范“考察黜陟”,委任有司,不可君主一手独揽。他说:“凡为人上者,不待人君而已。太守居一郡之上,刺史居一州之上,九卿居官属之上,三公居百执事之上,皆用此道以考察黜陟在下之人,为人君者亦用此道以考察黜陟公卿太守,奚烦劳之有哉!”意思是说考核实施上,严格考核制度以后,自上而下层层考察,有能力有政绩者加以任用,无才无绩者罢黜、淘汰,这样才能建立一支精明强干的官僚队伍。