2021年江苏民生发展调查报告

作者: 江苏省政府研究室 南京林业大学

根据国务院发展研究中心统一部署,2021年9月,江苏省政府研究室与南京林业大学组成联合调研组,克服新冠肺炎疫情影响,深入全省10个县(市、区)、20个乡镇(街道)、40个村(居),围绕民生发展的11个方面主要问题,对1220户常住居民进行入户调查。调查结果显示,2021年,江苏全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,持续加大民生投入,扎实办好民生实事,深入开展“我为群众办实事”活动,人民群众的获得感幸福感安全感进一步增强。同时也发现,江苏在就业保障、基础教育、医疗卫生、生态环境、公共服务等领域还存在一些亟待解决的突出问题。下一步,必须深入贯彻习近平总书记关于民生工作的重要论述和对江苏工作重要指示精神,顺应人民群众对美好生活的需要,完善制度、加大投入,尽力而为、量力而行,加快补齐民生短板,更好地回应群众关切,努力让高质量发展成果更多、更公平地惠及全省人民。

一、2021年江苏民生发展总体情况

2021年,江苏全省深入践行以人民为中心的发展思想,结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,坚持财力向民生、向基层倾斜,着力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事,人民群众生活品质进一步提升。持续巩固“两不愁三保障”成果,深入推进脱贫致富奔小康工程,全省255万农村建档立卡低收入人口实现年人均收入达到6000元以上,821个省定经济薄弱村全部达标,12个省级重点帮扶县(区)全部“摘帽”,高水平全面建成小康社会,圆满交出“强富美高”新江苏建设的小康答卷。在此基础上,巩固拓展脱贫致富奔小康成果同乡村振兴有机衔接,全面出台衔接政策,严格落实摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四个不摘”,深入实施农民收入十年倍增计划,大力开展富民强村帮促行动,继续强化就业创业支持、信贷支持、消费帮促、资产收益帮促;加快构建农村低收入人口增收和经济薄弱村发展长效机制,确保重点地区农村居民及全省农村低收入人口可支配收入增幅高于全省农村居民可支配收入平均增幅,经济薄弱村集体年经营性收入增幅高于全省平均增幅。2021年,全省城镇居民人均可支配收入35227元,同比增长8.7%,农民人均可支配收入2.42万元,增长10.7%,农村低收入人口返贫率为零,城乡居民收入比缩小到2.16︰1,低于全国平均水平。

民生制度建设成效明显。立足新发展阶段,加强民生制度顶层设计,研究制定“十四五”公共服务、就业促进、卫生健康、医疗保障、教育发展、民政事业、养老服务等专项发展规划,系统谋划“十四五”乃至更长一段时间全省民生事业发展。建立健全“保基本民生、保工资、保运转”预算编制审核、预算执行监测、风险预警处置三项机制,民生补助资金直达基层、惠企利民,民生支出占一般公共预算支出比重达78.4%以上,15类52件民生实事全面完成。加强民生领域机构编制保障,省级统筹1万名教职工编制用于苏州、无锡、常州、宿迁、徐州、连云港等6市,有效缓解中小学教职工编制短缺结构性矛盾;通过内部挖潜、调剂核增等方式,按标准配齐疾控机构编制,全省疾控机构编制配备全面“达标”。制定实施全省基本公共服务具体实施标准(2021年版)、农村地区基本公共服务实现度指标体系,强化政府基本公共服务供给主体责任,推动基本公共服务强弱项、补短板,全省基本公共服务标准化实现度超过90%。改革完善社会救助制度,健全低保、特困人员救助供养政策,全面完成低收入人口集中认定工作。完善社会稳定风险监测预警指标体系,构建省、市、县三级重大涉稳风险联合研判机制。新制定《江苏省殡葬管理条例》《江苏省社会信用条例》,修订《江苏省志愿服务条例》,修改《江苏省老年人权益保障条例》《江苏省残疾人保障条例》,民生发展法治化进一步加强。

公共服务质效稳步提升。延续实施减负稳岗扩就业政策措施,支持和规范灵活就业和新就业形态发展,突出重点群体就业,大力发展社区服务业。2021年全省城镇新增就业140.2万人,占全国近1/9;城镇登记失业率2.6%,城镇调查失业率控制在预期目标以内,好于全国水平。深化医疗卫生体制改革,新增医联体105个,实现县(市、区)全覆盖,基层医疗卫生机构诊疗量占比达58.6%,较2020年增加0.26个百分点。积极推进委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心,健康城市建设样板市总数、县级医院医疗服务能力基本标准、推荐标准符合率均列全国第一。大力提升公共卫生服务水平,不断强化重大疾病防控,新冠病毒疫苗全人群接种率94.5%。全省人均寿命达79.32岁,居民主要健康指标位列全国前列。持续增加基础教育优质资源供给,全省累计认定21个省义务教育优质均衡发展县(市、区),新建改扩建68所普通高中、236所幼儿园,改造提升2404所中小学教室照明。有力推进“双减”和规范民办义务教育,课后服务“5+2”模式覆盖率达100%。持续规范校外培训机构办学行为,97.25%的学科类校外培训机构转型或注销,初步实现压减任务。大力发展文化事业,持续加快城市小剧场等现代新型公共文化服务空间建设,广泛开展文化惠民活动。“文艺苏军”整体实力、影响力不断提升,高水平建成扬州中国大运河博物馆,国家级文旅创建成果数量居全国前列。新建改建体育公园100个、健身步道500余公里,向全省健身群众发放6000万元体育消费券,推动全省118个大型体育场馆向社会免费或低收费开放。

社会保障体系不断健全。促进灵活就业人员、新就业形态从业人员主动参保缴费,城乡居民基本养老保险基本实现适龄参保人员应保尽保,退休人员基本养老金人均提高4.5%,城乡居民基本养老保险基础养老金省定最低标准提高到每人每月173元,比国家标准高出80元,企业职工基本养老保险基金省级“统收、统支、统管”顺利实施。扩大失业保险保障范围,实施被征地农民社会保障办法,推动养老保险第三支柱发展。全面完成基本医疗保险市级统筹,推出普惠型商业补充保险产品“江苏医惠保1号”,城乡居民“两病”专项保障工作覆盖人群近900万人,统筹基金支出27亿元,实现省内异地就医定点零售药店购药直接结算全覆盖。不断加强养老服务体系建设,全省年内新增二级以上公立综合医院老年医学科19个、护理院22家,护理院总数量全国第一;建成各类养老床位74.3万张,每千名户籍老年人拥有养老床位超过40张;全年实施困难老年人家庭适老化改造超过3.3万户,290万老年人接受居家上门服务;落实全面三孩政策,新增省级普惠托育机构95家,新增普惠托育托位超8000个,千人口托位数达2.6个。建立完善未成年人关爱保护体系,新建120个未成年人保护工作站(“关爱之家”),举办100个省级爱心暑托班。加强和改进住房保障工作,全省新开工城镇棚户区改造31.09万套,基本建成14.26万套,发放租赁补贴11.57万户,新开工公共租赁住房300套,改造城镇老旧小区1402个,受惠居民超过160万人,三年累计改善苏北30多万户农民住房条件。建立健全社会救助体系,建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,省低保平均保障标准达到每人每月803元,同比增长4.2%。

城乡人居环境持续改善。紧盯源头打好蓝天、碧水、净土保卫战,生态环境质量创21世纪以来最好水平,全省PM2.5平均浓度33微克/立方米,优良天数比率达82.4%,水环境国考断面优Ⅲ类比例达87.1%,劣Ⅴ类水全面消除,均超额完成国家考核任务。全省县以上城市建成区黑臭水体基本消除,城镇供水安全保障水平进一步提升。太湖治理连续14年实现饮用水安全和不发生大面积湖泛“两个确保”。全面完成土壤污染详查工作,建成全省危废全生命周期监管系统。深入实施城市更新行动,有序推进城市停车便利化工程和城市公厕提标升级改造工程,全省新增公共停车泊位16.75万个,各类停车收费问题整改率100%;新改建城市公厕728座,在建190座。农村人居环境整治提升行动开局良好,高质量推进农村厕所革命,常态化实施村庄清洁行动,完成201个苏北、苏中农村生活污水治理项目,新增35万户农户建成生活污水治理设施。国家生态文明建设示范区增至27个,省级特色田园乡村增至446个,国家生态文明建设示范市县、国家生态园林城市数量均居全国前列,获得中国人居环境奖的城市数量居全国第一。

社会治理现代化深入推进。优化疫情防控指挥体系,扎牢织密疫情防线,提升疫情处置能力,全力打赢南京、扬州疫情防控阻击战,实现“全治愈、零病亡”,部分地区关联疫情没有出现扩散蔓延。深入推进“不见面审批”和“一件事”改革,90%以上事项“一窗”分类综合受理,35条便民热线归并到12345“一号响应”,网上政务服务能力、社会信用体系建设和营商环境位居全国前列。长三角区域41个地级市政务服务实现“一网通办”,30类高频电子证照实现共享互认,“证照分离”实现全覆盖。推进市域社会治理现代化试点,坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化运用“大数据+网格化+铁脚板”机制,部署网格红色堡垒等6项工程,初步形成“一市一品”。推进村(居)委会规范化建设,全省21134个村(居)委会圆满完成换届选举任务,村(社区)党组织书记、村(居)委会主任“一肩挑”的占比达98.4%。4家全国社区治理和服务创新实验区、3家全国农村社区治理实验区、2家全国街道和服务管理创新实验区均通过结项验收。建有社会组织孵化培训基地1231个,新增5A级社会组织158家,9家省内社会组织被表彰为“全国先进社会组织”,撤销、注销“僵尸型”社会组织6746家,4955家纳入脱钩改革的行业协会商会全部完成“五脱钩”。有效防范化解大型企业债务、地方政府债务、房地产金融、校外培训机构等领域风险隐患,高标准推进安全生产专项整治“三年大灶”,生产安全事故起数和死亡人数在2020年大幅下降基础上,又分别下降35%和30%。完善社会治安防控体系,纵深推进扫黑除恶斗争,有力遏制电信网络诈骗犯罪,持续加强食品安全监管,群众安全感提高到99.21%,创历史新高。

二、民生问题调查问卷分析

2021年中国民生问题入户调查问卷由国务院发展研究中心组织有关专家制定,问卷内容涉及个人及家庭基本情况、工作与就业、收入与消费、基本民生、子女教育、医疗卫生、养老保障、住房保障、环境保护、食品安全、政府服务等11个方面内容。本次调查采用入户面对面访问的方式,在江苏随机抽取了1240多户居民进行调查,最终收回有效问卷1220份。被访对象及其家庭成员的基本特征,在性别方面,男性641人,占52.5%;女性579人,占47.5%。在受教育程度方面,小学及以下364人,占29.9%;初中444人,占36.4%;高中、中专或技校222人,占18.2%;大专或高职115人,占9.4%;本科70人,占5.7%;研究生5人,占0.4%。在户籍方面,本县(市、区)城镇户口占25.5%,本县(市、区)农村户口占54.2%,省内非本县(市、区)城镇户口占1.3%,省内非本县(市、区)农村户口占3.6%,外省城镇户口占1.9%,外省农村(农业)户口占13.5%。在健康方面,身体健康的占81.6%;有疾病或残疾,但仍有劳动能力的占13.0%;因疾病、残疾或衰老,丧失劳动能力,但能生活自理的占4.4%;因疾病、残疾或衰老,生活部分不能自理的占0.6%,因疾病、残疾或衰老,生活完全不能自理的占0.3%。在办理居住证方面,201位非本县(市、区)受访居民办理了居住证,占16.4%;47人没有办理居住证,占3.9%。

1.工作与就业

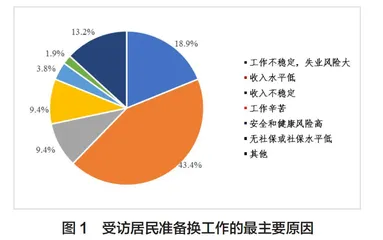

受访居民就业形式多样,收入水平低、工作不稳定是换工作的最主要原因。问卷询问了就业受访居民当前的工作状况,其中41.3%有固定单位/雇主,22.0%正在经营自家或亲戚家的承包地,13.0%打零工、散工,15.2%自己一个人工作或自己是雇主,8.5%服役、经营流转土地或其他情况,表明受访居民就业形式多样,就业领域多元。为了解居民对当前工作的评价,问卷询问就业受访居民是否有换工作的打算以及原因,7.3%的就业受访居民有换工作的打算,其中,43.4%因收入水平低而准备换工作,18.9%因工作不稳定、失业风险大而准备换工作(见图1)。

近四成受访居民当前没有工作,其中超过1/6是因单位原因而失去工作。当询问受访居民“当前是否有工作”,38.5%选择“目前没有工作(包括离退休、下岗、离职等)”,1.1%选择“有工作,但目前暂时停业、歇业”。进一步了解受访居民目前没有工作的原因(见图2),前三大原因主要为无劳动能力(48.3%)、正在上学(25.1%)和因单位原因失业(17.0%)。由此可见,除自身条件等客观原因外,因为单位原因(如停工、停产、破产、辞退等)而失去原工作的比例较高。

2.收入与消费

超七成受访居民家庭年收入在3万—25万元,城乡、地区之间收入差距比较明显。总体上看,受访居民家庭年收入主要分布在3万—25万元,占比达74.1%,仍有14.6%的家庭年收入在3万元以下,年收入不到1万元的占5.6%;年收入超过25万元的占11.3%,年收入超过50万元的家庭占2.6%。所有家庭中,仅有一户家庭无收入来源(来自泰州市海陵区)。分城乡看,农村居民家庭年收入3万元以下的占34.4%,远高于城镇的8.9%。分地区看,苏北家庭年收入主要集中在9万元以下,占比达73.4%,而苏南、苏中家庭年收入在9万元以下的比例分别为32.5%和37.1%;家庭年收入在35万元以上的,苏南、苏中分别占7.1%和7.3%,而苏北则为0。