“生育时间荒”视角下青年生育意愿的影响因素探析

作者: 谭杰 马凯

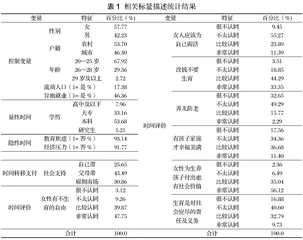

摘要:2020年第七次全国人口普查数据显示,2020年我国总和生育率为1.3,跌破1.5的国际人口警戒线,低生育问题受到社会各界的关注。人口生育意愿降低是多重因素综合作用的结果,从“生育时间荒”的理论视角探讨人们生育意愿降低的内在机制发现,物化的时间、被加速的社会、被低估的生育价值和商品化的养育是形成生育时间荒的重要机制。通过对23884份青年群体调查问卷数据分析,结果表明学历越高,青年求学时间拉长,生育意愿相应降低,会加剧生育时间荒。时间的转移支付对青年生育意愿具有正向影响,能够有效缓解生育时间荒。因此,要提振青年生育意愿应从以下几方面入手:一是完善公共服务体系,保障青年生育权利;二是精准设立激励措施,提高青年生育时间期待;三是构建社会市场照顾体系,腾挪更多生育时间;四是倡导新型生育文化,转变对生育的时间评价。

关键词:生育意愿;生育时间荒;青年人口

中图分类号:C91 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)05-0103-13

引言

人口是国家稳健可持续发展的基础性因素,人口问题事关全局和国家长期发展战略安排。2023年5月6日,二十届中央财经委员会第一次会议指出,当前我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征,必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势[1]。党的二十大报告提出,中国式现代化是人口规模巨大的现代化,我国十四亿多人口整体迈进现代化社会,规模超过现有发达国家人口的总和,艰巨性和复杂性前所未有。作为人口大国,我国通过计划生育使人口发展快速从“高出生、低死亡、高自然增长”转变为“低出生、低死亡、低自然增长”的阶段。第七次全国人口普查数据显示,2020年我国总和生育率为1.3,跌破1.5的国际人口警戒线[2],低生育问题是中国面临的最大“灰犀牛事件”之一。作为政策上的回应,《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》于2021年6月颁布,为实施三孩生育政策积极配套支持措施提供政策依据。截至目前,学界对三孩生育政策的实施及其效果持续关注。一方面,学者对三孩生育政策总体持欢迎态度,肯定三孩政策可以有序推进人口结构的持续调整与人口长期均衡发展战略的实施[3]。另一方面,对三孩政策的实施效果持保留态度,认为此次人口新政不但不会诱发出新的出生高峰或出现明显的政策性三孩堆积现象,而且对我国出生人数与生育率的影响也将十分有限[4],不会形成持续递增趋势[3]。在社会经济持续发展背景下,较低的生育意愿、快速的城镇化和教育水平的不断提高都将持续深刻影响中国未来的出生人数[5]。仅从全国总和生育率调查指标保守估计,中国绝大部分地区已经全面进入低生育率陷阱[6]。人口负增长大势已定,总人口负增长是长期低生育率的必然结果[7]。随着中国老龄化少子化程度不断加深,青年人口随着生育低迷而减少,年龄结构的变化是史上未有之大变局,也是当下中国社会最重大、最深刻的人口变化,必然引发经济、社会、政治、文化等领域的变迁[8]。

一、当前的学术解释及问题:审视生育意愿降低的多重视角

维持中国人口规模,保持人口稳定成为当前今后一定时期中国人口政策主要着力点。在低生育率社会中,生育意愿是理解生育行为的关键变量[9],在当前人口政策较为宽松的情况下,生育意愿基本上反映了育龄夫妇真实的生育诉求[10]。准确把握人们的生育意愿,是制定人口生育配套政策的前提和基础。我国学者也从不同方面就人们生育意愿降低的原因和影响因素进行了分析,主要形成了以下几种观点。

一是生育成本论。成本的“压力山大”是影响年轻夫妇生育意愿的主要原因,这是当前学界的普遍看法。随着生育理性的觉醒和高涨,中国人的生育早已经进入成本约束型的阶段[11]。目前持续低迷生育率的关键因素是生育、养育和教育成本太高,形成了“生不起”“养不起”的问题[12]。机会成本是生育过程中,生育个人和家庭不得不为生育行为而放弃的其他方面的收益,如生育对女性职业发展的影响等。“二孩生育”影响着“80后”“90后”高知女性职业发展,包括初次就业、职业中断、职业晋升以及再次就业等。

二是生育政策抑制论。以独生子女为主要内容的计划生育政策在历史上起到了一定的效果,中国的总和生育率从1970年的5.72快速下降到1979年的2.75,10年间下降幅度超过一半,无论是下降幅度还是速度都远超其他国家和地区[13]。1992年“38万人生育率调查”首次发现中国的生育率已经明显低于2.1的更替水平[14]。这种以服务和服从人均GDP增长的人口控制的配制行动,虽然快速地控制住了我国人口规模,降低了生育率,但是,按照人口发展的规律性,一旦人口长期经历低生育率水平,必然带来诸如人口老龄化加剧、劳动力人口缩减、出生人口性别异常、家庭少子化、家庭结构简约化等人口结构性矛盾,这些矛盾将成为影响现在和未来经济社会发展的主要矛盾[15]。

三是生育价值观转变论。随着经济社会发展水平的不断提升,人们的物质生活得到极大满足,开始有了更高的价值追求,晚婚晚育少生优生正成为当代婚育主体的一种文化符号[16],晚婚是理解生育率下降并达到极低水平的一个不可忽略的重要因素。“90后”个体化意识增强,生活得更加“自我”,并希望通过努力奋斗为孩子获取资源、树立榜样[17]。当整体社会心态处于过度追求生育质量和精英教育时,年轻父母无法逃离“鸡娃”与攀比的内卷教育大潮,自然就会降低对孩子数量的需求[18]。结合“第二次人口转型”特征,中国低生育是经济、社会和文化观念共同作用的结果,呈现出生育自决、追求个人成就、核心家庭、个人自主性增强等特征[19]。

四是育龄妇女结构抑制论。育龄妇女作为生育的主体,其人口结构的变化对生育率具有直接影响。王广州等通过数据分析认为,年龄别育龄妇女有配偶比例迅速下降、受教育程度较高的育龄妇女未婚比例迅速提高、育龄妇女年龄结构迅速老化等因素导致低生育率的人口学和社会学机制的形成且保持稳定[12]。郭志刚等也通过数据分析证实在低生育水平时期中女性晚婚对降低生育水平有重大影响作用[20]。

以上观点从不同视角为当前低生育意愿研究提供了一定的理论启发,为探讨人口结构优化提供了丰富的研究基础。同时,也应注意分析生育意愿降低的内在原因之不足,比如,生育成本论没有办法解释富裕群体同样生育意愿不高,甚至存在主动降低生育意愿的现象。计划生育政策在过去一段时间内确实对人口快速增长起到“刹车”作用。而随着政策由限制生育转向支持生育,由抑制生育转向鼓励生育,计划生育政策一直在动态调整,不断完善[15]。生育价值观转变从文化角度解释了人们不愿意生育的原因,但是对生育价值观转变的内在动力阐释还有待进一步阐明。随着人口少子化和老龄化现象的日益全球化,对低生育意愿及其成因的研究持续成为国内外学术界尤为关注的理论热点。本文在以往研究基础上,尝试探求一种解释人们生育意愿低的内部逻辑。依照社会事实范式的研究路径,时间更多地被视作社会学研究日常生产生活实践的维度与经验切口[21]。学界一般将“时间”归为“生育成本”中的一个因素,这的确几乎是众口一致的观点。但本文仍将“时间”单列出来研究,是为了将“时间”这一因素的特殊之处进行深描——所有生育成本之中,对当下育龄男女尤其是大都市的育龄男女而言,时间是最稀缺和最昂贵的,一个愈发值得关注的现象可以引为佐证:尽管育龄男女或者其家庭拥有足够的金钱,但育龄男女出于对“时间”的珍视仍然还是不愿意多生,从某种意义上来说,时间并非一种用金钱来衡量的生育成本,而是拥有新婚育观青年男女更为看重的“价值”。因此,本文尝试引入“生育时间荒”的概念来探讨人们生育意愿降低的内在动因。

二、一个新的理论视角:生育时间荒改变青年生育意愿

(一)“时间荒”与生育意愿

社会经济发展水平与个人的日常生活节奏之间存在着紧密关联。相关调查显示,七成市民感叹时间比以前过得快,四成市民感觉时间不够用,多数市民更加惜时[22]。“996工作制度”“碎片化时间”的谈论以及人们对“时间都去哪儿啦”的感叹都成为现代人们对“时间荒”最为直观的感受。早在1977年,Vickery就提出“时间荒”(time-poor)对贫穷的影响[23]。Schor则分析了美国人所产生的“时间荒”源于“资本主义”和“消费主义”对人们的影响。工人空闲时间的不断减少是因为资本主义体制内部的结构性诱因[24]。而人们企图通过消费来拔高自己的社会经济地位,为了满足消费而不得不延长工作时间以提升工资收入,同时过度工作需要放松,人们往往通过消费的形式达到放松的目的,如点外卖、外出旅游等,又增加了日常开销,从而陷入了“工作然后消费”的隐性循环[25]。

当前国内学者对“时间荒”并没有形成共识,有的学者采用“时间贫困”的表述[26],研究方向主要集中在不同群体对时间利用上。比如,有学者通过研究女性时间利用,发现城镇女性工作时间的刚性加剧了工作与家庭的冲突[27]。已婚农村女性是最容易陷入时间贫困的人群[28]。李露露等直接采用“时间荒”概念,从性别视角出发,分析了创业活动和私人生活如何同构青年女性创业群体的“时间荒”问题[29]。就国内学界而言,王宁较早系统阐释了“时间荒”的定义和产生机制,认为“时间荒”指的是由于在制度性的工作时间内无法完成所分配的任务,或难以达到人们所要达成的目标(如增加收入、晋升),人们不得不延长工作时间,从而挤压自由时间的现象[26] 。新自由主义的价值观,个人崇尚自由竞争和对社会地位的渴望与争取,使得他们陷入主动型的时间荒中。综上所述,“时间荒”的本质是个人自由支配时间的减少,时间成为个人最为稀缺的资源。学者在对“时间荒”的论述过程中,都涉及以下内容:因为“时间荒”,人们为了满足自我发展的需求,往往会通过减少对孩子的陪伴和减少生育的行为来获得更多的个人时间支配,在经济社会大环境的影响下,个人有意识地减少生育的行为,其实是下意识对现代社会发展的顺从和驯服。高失业率和不稳定的就业合同导致年轻女性在早期阶段就需要获得技能以提高竞争力,这使得她们不愿意将时间主要投入到生育目标上。关于“时间荒”理论的解释,目前学者主要围绕个人可支配时间的缺失来讨论其对生育的影响。但是,单纯的时间计算并不能完全说明这直接导致了低生育。“时间荒”理论是把生育时间纳入个人休闲时间中去,把生育作为个人事务,生或者不生完全是生育个体根据自己工作时间和休闲时间统筹规划或者妥协的结果。其最大的缺陷是忽略了生育时间的社会价值,忽视了生育的社会公共属性。

(二)时间与生育时间荒

时间是人类寻求生命意义的载体,是人们在历史发展过程中通过经验积累而建构出来的用于记录、标志生命的刻度概念。时间一经建构,便对人类生产生活产生巨大影响,规划着整个人类历史的进程。正如涂尔干所指出的:“时间是一种由社会所建立的制度,用以促成集体行动的发生,同时这种制度也会构筑出有相应韵律的社会集体生活。”[30]古代人类发明了历法,深刻改变了人类生产方式,为人类生活提供了遵循。工业社会,时间更是生产发展、社会财富创造极力争取的资源,马克思通过劳动二重性及社会必要劳动时间揭示了资本家的贪婪。在后工业时代,时间仍然被视为获得更好工作效果的手段。进入现代社会,时间更是成为稀缺资源,“时不我待”成为今天人们竞相追逐的目标。当代社会的未知性增加了不可估量的风险,这导致人们越发恐惧因生活变化而产生的不安全感,从而更加珍惜时间对改变未来人生轨迹的重要帮助。从某种意义上说,人类所做的一切都是在为自己争取时间;人类迄今为止的一切文明史,就是一部时间被异化的历史、一部时间反噬于人本身的历史[31]。人类建构了时间概念,同时也被时间所掌控。社会越是发达,人们对时间的渴求就越是迫切,同时时间对人们的异化也就越明显,甚至影响到人类自身的存续。

生育作为人类存在和延续的基础,生育时间是人类再生产顺利进行的必要保障。在没有新的生育路径和技术出现以前,生育时间是人类公共时间的重要组成部分。随着现代化社会发展,生产力的进步突破了以往自然时间和标准时间结构对人们的限制,人们对时间的掌控至少表面看来越发灵活,弹性工作时间成为当下被人们普遍接受的新的时间结构。今天学界普遍认同这一观点,即人类历史当中时间结构的改变主要是从最早的自然时间结构经过标准时间结构而成为今天越来越显著的弹性时间结构。灵活化工时的影响也已经扩展到性别平等、照料安排以及相关公共服务等方面,并与身份、社会关系和惯习相联系,成为衡量生活质量的重要指标。以需求和结果为导向的弹性工作时间表面上给了人们一定的自由选择工作时间的需求,同时又不自觉把人类引入另外的时间桎梏。随着信息技术的发展,临时性增加工作成为普遍现象,工作时间逐渐入侵到人们的生活和生育领域。生育根据自然法则应该在一定的年龄段内完成,特别是对女性来讲,生育存在窗口时间,过迟生育,为人们留下可以正常生育的时间就越来越短,而晚婚晚育文化的传播,从认知层面再次剪短人们的生育时间。生育窗口时间随着社会的发展被压缩得越来越窄,导致生育时间被整体性缩短,生育时间挤出效应明显,造成“生育时间荒”。