认同理论视角下的中国—东盟命运共同体建设

作者: 秦琳

[摘要]中国与东盟的关系经历了两次转向。第一次转向是从实现关系正常化到多领域合作,可谓“利益共同体”;第二次转向是基于共有利益,并将双方前途与命运联系在一起,可谓“命运共同体”。中国—东盟命运共同体是应对全球治理危机的中国方案,也是推动中国与东盟关系发展的助力器。然而,信任不足等现实因素成为构建中国—东盟命运共同体的挑战。对此,需突破固有思维,从观念入手,重视认同对国家行为的影响,以社会互动为框架,构建更紧密的中国—东盟命运共同体。

[关键词]中国—东盟命运共同体;认同;中国—东盟关系

[中图分类号]D822 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2023)01—0088—10

[作者简介]秦琳,女,上海外国语大学国际关系与公共事务学院博士生,研究方向:中国和东南亚关系。

中国—东盟命运共同体是人类命运共同体的重要组成部分,也是推动构建人类命运共同体的生动例证。然而,目前中国—东盟命运共同体的构建面临新挑战。从认同入手,有助于增进对中国—东盟命运共同体的认识,并推动更紧密的中国—东盟命运共同体的构建。

一、文献综述

(一)关于认同概念的研究

“认同”作为社会科学的热门研究话题,最早出现在社会心理学研究领域。

温特认为,认同是认知的过程,在此期间,自我与他者之间的界限变得模糊起来,并在交界处产生完全的超越。1李明明在博士学位论文《欧洲联盟的集体认同研究》中,将认同界定为:在某种情景下,行为体在与他者的比较中确定自身特性和归属的区别性形象。2认同有个体认同和集体认同之分,个体在社会交往的过程中了解与其他个体的区别,从而明白“我是谁”。集体认同则是建立在群体成员共同特性基础上的集体认同,不仅明确了不同于他者的共有形象及群体成员由此产生的对群体的归属感,还包含认知的因素,是成员关于自己属于某一群体成员身份和归属的观念及其感知。郭树勇认为,认同是社会个体的自我同一性和个性,是本社会行为体区别于他社会行为体的规定性或者说是社会行为体之所以为“我”而非“他”的规定性。3

(二)关于命运共同体的研究

命运共同体的核心是“共同体”。对于这一概念,社会学家斐迪南·滕尼斯 (Ferdinand Tonnies)做出了这样的解释:“共同体是组成一定关系的人们”。4人们的意志以有机的方式相互结合和相互肯定的地方总会有这种或那种方式的共同体。此外,费迪南认为基于血缘、地缘、精神而构建的共同体是“共同体”发展的三个阶段,精神共同体是人类社会最高形式的共同体。1马克思将共同体定义为:社会财富充足、人类私有制被消除后,由自由人组成的联合体。2埃德加·莫兰(Edgar Morin)以欧洲共同体为例,他从思想、文化层面对欧盟命运共同体进行阐释,认为:基于共同的历史记忆和共同的威胁,“欧洲意识”得以形成。3理查德卡·瓦根伦(Richard W. Van W agenen)认为,共同价值观是共同体建成的必要条件。4赵铁等人将共同体界定为:在特定的区域中,拥有相同或相近的生活习惯、文化传统、价值追求和目标愿景,集体认同感强,社会整合度高,为了追寻某种共同利益或共同善而集合在一起的政治经济有机依存体。5

张蕴岭的《中国的周边区域观回归与新秩序构建》以中国的周边区域观为研究对象,认为研究中国及周边国家关系与区域秩序时,需要放到历史的进程中进行考察。中国构建新秩序的目的是为打造稳定、和平、开放的地缘区域综合环境,而非西方所称的“获取霸权”“打造以中国为中心世界新秩序”。作者认为,命运共同体是中国构建与周边国家关系及重构区域新秩序的载体。命运共同体是古代中国将周边地区视为利益攸关区、对与中国接壤国家负责的当代体现。6

(三)关于中国—东盟命运共同体的研究

关于中国—东盟命运共同体的研究,主要由宏观研究和微观研究两个层面构成。

阮建平和陆广济对新功能主义视角中“相互信任会随着共同利益的增长而推进”的观点提出质疑,提出“经贸合作与政治互信并非是简单线性关系”的看法。作者认为,中国和东盟目前已经实现了利益共同体的构建,然而仅凭借利益的相互关系无法为持久的合作注入动力,也无法维持双边关系的长期稳定。随着合作的深入,一些国家对中国产生猜疑,这成为中国—东盟合作进一步深化的障碍。建立基于利益深度交融和战略互信的命运共同体是推动中国—东盟进一步合作的根本途径,也是维持地区持久和平和普遍繁荣的基础。7

刘军和柯玉萍则从集体认同的视角出发,得出“东盟共同体意识是中国—东盟命运共同体构建的基础”的结论。作者从凸显东南亚在“一带一路”中的地位、强化与东盟基础设施建设合作、增进文化交流和语言学习、充分发挥中央和地方的作用几个层面入手,为如何构建中国—东盟命运共同体提出了建议。8

罗圣荣与马晚晨以中国—东盟的公共卫生合作为切入视角,对中国—东盟命运共同体的构建进行分析。作者认为,公共卫生合作是人类命运共同体的具体实践。在作者看来,新冠肺炎疫情期间,中国与东盟守望相助,命运共同体意识得到了强化。作者提出了“以公共卫生合作构建更为紧密的中国—东盟命运共同体”的呼吁,并从增强互信、深化公共卫生合作;提供公共卫生援助;建立公共卫生合作机制几个层面为如何建设更紧密的中国—东盟命运共同体提供了建议。9

以下文献虽未直接谈及“命运共同体”,但是为如何构建中国—东盟命运共同体提供了一定启发。黄里云的博士学位论文《中国—东盟关系中外交话语的调适与建构研究》在第五章中借鉴社会学研究范式,从重要社会学概念“信任”入手,强调其在国际关系中的作用,得出“信任增加促进国际合作,信任缺失则导致国际冲突”的结论。中国同东盟的合作建立在互信基础上,东盟非正式领导人会晤、10+1合作框架和东盟地区论坛等机制的出现成为了中国—东盟沟通的平台,有效地增进了双方互信、减少疑虑。1

目前,有关中国—东盟共同体的研究成果丰硕,但大多聚焦于外交、经济贸易、南海问题上,将理论与现实结合起来分析的案例不多。另外,现有研究成果也多集中在地缘政治、相互依赖等以物质为基底的研究方法上,缺少思想、观念层面的研究。虽然从现实主义和自由主义出发,对中国—东盟关系进行研究,具有一定的解释力,但无法解释为何中国和东盟政治互信未与经济相互依赖同步增长。最后,构建中国—东盟命运共同体,需要中国与东盟的共同努力,但现有研究成果多从中国单方面进行思考。本文拟从认同角度入手,推动对中国—东盟命运共同体的认识,找到构建中国—东盟命运共同体的路径。

二、中国与东盟关系的转向:从利益共同体到命运共同体

中国和东盟正式建立对话关系以来,双方成为紧密的利益共同体,2013年,习近平访问印度尼西亚时发表的演讲开启了中国—东盟命运共同体的构建历程。

(一)中国—东盟利益共同体

“利益共同体”是以广泛的共同利益为纽带建立起来的群体。2全球化下,各区域相互依赖程度加深,地理相近的国家通常会形成某种利益共同体。

东南亚金融危机下,中国对东盟的倾囊相助,成为推动中国与东盟关系发展的助力器。1997年7月2日,泰铢暴跌,马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡等国发生连锁反应。3中国通过坚持人民币不贬值、与外商协商货币互换安排、通过国际货币基金组织等多边或双边渠道为东盟提供援助等方式,帮助东南亚度过危机,发挥了中国在亚洲经济、金融中“稳定舵”的作用。4

1997年12月,首次中国—东盟领导人会议在吉隆坡召开,中国与东盟联合发表《中国与东盟国家首脑会晤联合声明》,在确定指导双方关系原则的同时,宣布将建立“面向21世纪的睦邻互信伙伴关系”。1999年11月28日,在马尼拉召开的第三次中国—东盟领导人会议中,双方确定建立“睦邻互信伙伴关系”。2003年,中国与东盟签署《东南亚友好合作条约》和《中华人民共和国与东盟国家领导人联合宣言》,确定同东盟建立“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”。2008年,中国首次任命驻东盟大使。5

政治关系升温为经济合作奠定了良好基础,2000年,在新加坡召开的第五次中国—东盟峰会上,朱镕基提出建设“中国—东盟自贸区”构想,2002年,中国与东盟签署《中国与东盟全面经济合作框架协议》,开启中国—东盟自贸区的建设。2010年1月1日,中国—东盟自由贸易区(CAFTA)建成,并成为继欧盟和北美自由贸易区之后,全球经济总量第三大的自贸区。6中国与泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、文莱六国九成以上的产品实行零关税。东盟老六国1对中国的平均关税从12.8%降低到0.6%,东盟新四国2在2015年对90%的中国产品实现零关税,中国对东盟的平均关税从2009年的9.8%降至0.1%。

利益共同体是一个具有强烈现实主义色彩的政治概念,也是较为初级的共同体形式,具体表现为“利益存则国家聚,利益散则国家去”,利益是凝聚彼此的唯一力量。利益共同体下,中国与东盟相互依赖程度加深,但这种相互依赖具有不对称特征,不对称的相互依赖可能成为权力资源,这加深了东盟的担忧。

(二)中国—东盟命运共同体

命运共同体是利益共同体的升华,在要求实现高水平、密切经济合作的基础上,重视共同发展、安危与共的关系。

命运共同体这一概念初步成形于2011 年《中国的和平发展》白皮书,随后成为中国政府倡导有关国际问题和人类社会治理的新理念。《白皮书》明确提出“不同制度、不同类型、不同发展阶段的国家相互依存、利益交融,形成‘你中有我、我中有你’的命运共同体”。32011年,温家宝在第14次中国—东盟领导人会议中明确指出:“中国与东盟作为致力于和平与繁荣的战略伙伴,在前所未有的广泛领域和高水平上展开合作与交流,成为休戚相关、荣辱与共的命运共同体。”4

2013年10月,习近平访问印度尼西亚时,发表《携手建设中国—东盟命运共同体》的演讲,正式提出建设“中国—东盟命运共同体”。2014年,李克强总理在出席第17次中国东盟会议(10+1)时公开表示,中国政府将继续把东盟作为周边外交的优先方向,在2+7框架的基础上,不断深化双方利益融合,打造更为紧密的中国—东盟命运共同体。52016年,王毅在出席中国—东盟会议时表示,中国与东盟是兴衰相伴的命运共同体。6

中国—东盟命运共同体下,中国同东盟在经贸、安全等领域的合作水平得到了极大提升,双边关系由“黄金十年”向“钻石十年”迈进。贸易上,2020年中国—东盟贸易指数较2010年上涨141.09%。7双方贸易额在1991—2021年间实现了从不足80亿美元到6846亿美元的跨越,并在2020年互为最大贸易伙伴。中国—东盟成为亚太区域合作中最具活力的典范,是构建人类命运共同体的生动例证。8

命运共同体是基于共同前途、命运而聚集的共同体,是共同体的最高境界。利益是国家行为的根本动力,也是联系国与国之间的重要纽带,命运共同体以利益共同体为基础,国家在互动中,共同利益不断扩大,彼此的前途与命运有所融合,生存方式与发展方式逐渐可能交融,并逐渐形成“你中有我、我中有你”的关系,对“风雨同舟、休戚与共”产生认同。命运共同体下,成员国将改变狭隘的利益观,并对整体利益进行自觉维护。

三、新时代构建中国—东盟命运共同体面临的挑战

中国—东盟命运共同体自2013年提出以来,在维护区域稳定、推动经济发展方面发挥了积极作用。目前,中国与东盟10国建成了发展中国家最大的自由贸易区,在2020年互为最大贸易伙伴。建立对话关系30年来,双方贸易规模扩大了85倍,堪称南南合作的典范。1然而,互信的不足、域外大国的干涉和经贸关系的结构性矛盾制约了中国与东盟关系的进一步提升。

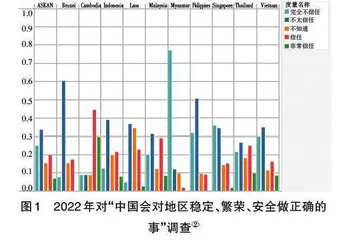

(一)政治互信的缺失