环保约谈

作者: 卢易

[摘 要]实现“双碳”目标,不仅需要强化法治保障,还需要重视行政手段的作用。环保约谈所具备的柔性管理特征,使其在面向“双碳”时具有政治功能、预防功能、协商功能和社会功能。对于大气污染治理、碳汇功能增强和能源转型等“双碳”重点工作发挥着不可替代的作用。然而,环保约谈也面临着救济渠道的缺失、约谈强制性过重和参与约谈范围主体过窄的问题。建立环保约谈的权利救济制度、增强环保约谈协商性和扩大环保约谈参与主体范围有助于纾解以上困境,使环保约谈更好地推动“双碳”目标实现,同时也能促进环保约谈在新的时代背景下不断完善与发展。

[关键词] 环保约谈;双碳;约谈功能;柔性管理

[中图分类号]D912.6 [文献标志码]A [文章编号]2096-1308(2022)03-0042-10

一、引言

2014年,生态环境部(原环境保护部)为落实党中央“大力推进生态文明建设”的战略决策,推动绿色低碳发展,印发了《环境保护部约谈暂行办法》(以下简称《暂行办法》),标志着环保约谈制度正式确立。环保约谈旨在通过生态环境部约见怠于履行环保责任的地方政府、相关部门负责人以及企业负责人,依法对其进行告诫谈话、指出存在的问题、提出整改要求并督促整改到位,以夯实生态环境保护责任。《暂行办法》颁布后,生态环境部对超过100个地方政府、相关部门及重点企业实施了约谈,在生态文明建设方面取得了重大成效,全国多地也以地方立法的形式规定了省政府、市政府约谈办法。本文仅探讨中央层面由生态环境部及中央生态环境保护督察组(以下简称督察组)对地方政府及企业负责人实施的环保约谈。

2020年8月,生态环境部对《暂行办法》进行修订,《生态环境部约谈办法》(以下简称《约谈办法》)成为环保约谈新的行动依据。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会提出中国将提高国家自主贡献力度,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。[1]“双碳”是一项庞大的系统工程,涵盖气候、环境、能源、经济、社会等众多领域,也涉及政府、企业、社会公众等多个层面。它要求政府及相关部门全面履行生态环境保护职责,重点企业承担环保主体责任。环保约谈作为我国推动绿色发展的重要行政措施,历经多年的实践发展,已形成成熟的运作模式,在解决生态环境问题上有着不可替代的地位。“双碳”目标的实现,需要环保约谈的保驾护航,同时,在国家大力推动绿色低碳发展的背景下,环保约谈势必会有新的作为与发展。

二、环保约谈对“双碳”的意义:从环保约谈的功能切入

(一)环保约谈的政治功能

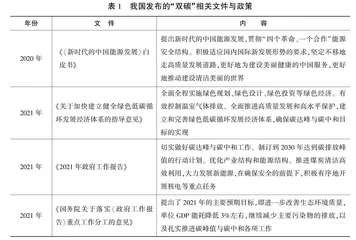

2020年,中央经济工作会议将做好“双碳”工作摆在了2021年重点任务的优先位置,此后又陆续发布了《新时代的中国能源发展》白皮书、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等政策文件,各级政府的职责分配和事权划分得以明确,为“双碳”目标的实现提供宏观规划与指导。由此可见,“双碳”工作的推进具有强烈的政策先行与行政主导特征。而环保约谈面向“双碳”的政治功能就恰好体现在为中央与地方政府搭建了一座政策互通的桥梁。

作为国家治理体系重要组成部分的政府及其部门,其政治取向必然与国家的整体规划相一致,政治任务的完成也是对国家政治要求的回应。生态环境部肩负落实党中央关于生态文明建设、环境保护工作方针政策和决策部署的重任,对减污降碳、增加碳汇等“双碳”重要工作承担着主要职责。加之缺少综合性法律法规对“双碳”进行规制,因此,以行政手段促进“双碳”政策落实就显得尤为必要。以第二轮第五批中央生态环境保护督察为例,经党中央、国务院批准,4个督察组进驻黑龙江、贵州、陕西以及宁夏开展督察工作,查实了一批突出生态环境问题,约谈党政领导干部135人,问责党政领导干部89人。[2]约谈过后,各地开展有序整改,一批生态环境违法行为得到及时纠正。由此可见,环保约谈既精准传达了国家加强生态文明建设的政治要求,又压实了地方政府对于“双碳”目标所应承担的责任。目前,环保约谈已形成分批分轮次进行的运作方式,涉及多个省市,对于“双碳”政策在全国的推广与落地发挥着重要作用。

(二)环保约谈的预防功能

在风险社会中,政府不但要承担常态情境下的公共事务管理,也要承担非常态下的公共事务管理以及不确定状态下的公共事务管理,以回应风险规制现实要求。[3]我国当前正处于生态文明建设压力叠加、负重前行的关键期,应对潜在环境风险的能力亟待加强。与此同时,“双碳”目标的提出,意味着我国不仅要减污,实现环境质量根本改善,还要降碳,为实现碳达峰打下坚实基础。然而,传统的行政手段如环境执法、环境信访、环境问责等均是在发现问题后所采取的补救手段,无法事前预防环境损害结果的产生,在面向“双碳”这一紧迫任务时已然出现困顿。

《约谈办法》第5条规定,约谈方可在环境损害结果产生前介入,问责相关负责人,这体现了环保约谈事前预防的特点。“十四五”时期,生态环境部以“减污降碳协同增效”为防治重心,指导各地积极统筹开展大气污染防治与温室污染气体减排。而环保约谈的预防功能则体现在:生态环境部可在大气污染尚处于萌芽状态、温室气体排放量临界之时,对责任主体进行环保约谈,指出存在的环境问题,明确其应遵守的“双碳”政策文件及环境类法律法规,提出具体整改措施。通过上述流程,环保约谈可以对超过国家重点污染物排放总量控制指标、未完成国家下达的环境质量改善、碳排放强度控制目标任务等与“双碳”密切相关的工作充分发挥预防功能,有利于持续推动全国各地减污降碳高效协同,且大大降低了环境规制的实施成本和社会成本。[4]

(三)环保约谈的协商功能

“双碳”目标是一次经济结构、社会认识、能源替换和技术创新的大转变,全社会将形成一个大循环,政府、企业、个人等主体在各司其职的同时,相互间也存在着协商、交流、监督等良性互动。这就要求公主体与私主体、公共利益与私人利益的关系,一改长期处于二元对立的局面,政府与社会为实现“双碳”目标而通力合作。然而,以往行政主体针对环境问题采取的区域限批、流域限批、挂牌督办等强制性手段,极易陷入对抗型法律实施范式的桎梏。

与强制性手段相反,环保约谈的各阶段均需要约谈方和约谈对象进行对话与沟通,非约谈方的单向输出,体现了中央与地方政府、企业一定程度的协商。环保约谈对“双碳”的协商功能体现在以下两方面:一方面,推动了中央和地方之间就环境问题与整改方案达成共识。以碳汇为例,增加林草碳汇是实现碳中和的重要手段,但各地仍有毁林毁草的现象,甚至出现保护区生态系统完整性遭受严重破坏的极端案例[5],碳汇功能受到极大损害。环保约谈通过现场调研督办、召开专题会议等方式推进,为中央和地方之间协商处理上述问题创造了积极条件,使整改方案体现双方的合意。另一方面,促进了企业转变环境观念。“双碳”目标的实现,意味着企业亟须解决碳核算、碳交易、低碳产品、低碳技术等问题,亟需从减排节能、能源替代、原料替代等方面改进,但企业在追求利益最大化的同时,对于履行生态环境责任往往抱着“搭便车”的心理。对企业进行环保约谈,有利于加强对企业的环保教育,提高企业环境规制的自觉性和积极性,扭转其原本被动环保的观念。

(四)环保约谈的社会功能

“双碳”的实现不仅要求优化能源结构、转变经济发展方式,还需要公众积极参与环保事项,共同营造绿色低碳生活的社会风气。环保约谈在社会影响方面发挥着不可替代的作用,《约谈办法》规定,生态环境问题约谈工作要坚持信息公开,强化警示教育。换言之,大部分的环保约谈是在社会公众的视野下展开的,并且被各大媒体报道, 成为舆论焦点。这不仅使地方政府、污染企业承受更大的舆论压力,还能对全社会产生警示教育作用,增强社会公众的环保意识。

具体而言,环保约谈对“双碳”发挥的社会功能如下:首先,有利于培养社会公众参与意识,满足其对于美好环境的需求。法治网相关数据显示,从2019年8月31日至2022年1月10日,督察组已受理转办群众举报8.4万余件,约谈了近5 000名领导干部或负责人,确保举报问题整改和公开到位,切实回应了社会公众对生态环境提出的要求,也让公众意识到积极参与环保事项是必要且有效的,激发其改善生态环境的使命感和责任心。其次,有利于增强社会公众生态文明意识。2021年2月,基于“双碳”目标的要求,生态环境部等六部门印发了《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》,旨在引导全社会树立生态文明价值观念和行为准则。而环保约谈通过信息公开,打破社会公众了解环境保护、污染防治等相关知识的信息壁垒,唤起公众对“双碳”工作的关注,树立起节约、节能、绿色环保的环境道德意识。

综上,环保约谈的四大功能在回应“双碳”的现实需要时显现出了重要意义,落实环保约谈为推动“双碳”工作提供坚实的保障。然而,环保约谈在实践中有其缺陷与困顿,在保障“双碳”目标实现的过程中仍存在困难,因此需要继续对面向“双碳”时环保约谈的现状与不足展开分析。

三、面向“双碳”环保约谈的现状及不足

中央和地方就“双碳”目标陆续出台了多份政策文件,但在立法工作方面仍显滞后。环保约谈实施至今已有8年,在生态环境保护方面卓有成效。在缺乏硬性法律规定的情况下,环保约谈对地方污染治理、能耗双控等工作发挥着较强的行政规制作用,但仍存在参与主体范围狭窄、协商性不强、救济途径缺失等问题。

(一)面向“双碳”环保约谈的现状

1.环保约谈的法律依据现状

虽然通过扩大解释与文理解释,“双碳”工作并非无法可依,但针对性规定仍显单薄,尚无有关控制碳排放总量与强度或者应对气候变化的专门法律。有关规定仅散见于一些法律法规,例如,《可再生资源法》《清洁生产促进法》《节约能源法》《大气污染防治法》等,未能形成一个完整的体系。至于环保约谈,虽有《暂行办法》对其进行专门规定,但该办法属于部门规范性文件,法律层级较低,且条文内容聚焦于行政主体之间的约谈,将环保约谈限缩为内部约谈的色彩极重。2018年颁布的《约谈办法》,也未取得进一步的发展与完善。

目前,同时蕴含了“双碳”与环保约谈内容的法律规范仅有《大气污染防治法》1部。该法第22条规定了对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标、未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区进行约谈的内容。易言之,环保约谈面向“双碳”时,仅有“减污”一项能达到有法可依的要求,至于“降碳”、温室气体排放总量控制等工作的开展,现行法律法规留有较大空白。因此,在上位法缺位的情况下,环保约谈仍以《约谈办法》为主要行动依据。然而,该办法仅有27个条文,大部分是概括性、原则性的规定。实践中,往往会因为条文内容不详,无法确定某些涉及“双碳”的生态环境问题是否属于可约谈情形,生态环境部及督察组的举棋不定,有使环境问题未得到及时解决而爆发严重后果之虞,影响“双碳”工作的进度。现实的窘境需要立法工作予以纾解,以期在法律的框架内推进环保约谈更好地与“双碳”结合。

2.环保约谈的实施效果

大气污染的治理、林业和草原生态环境的保护、能源的转型都是实现“双碳”的重要环节,环保约谈在这几方面发挥着较为良好的实施效果。

(1)大气污染的治理

断点回归法可用于评估环境治理效应中,以环保约谈制度确立的时间作为断点,观察空气质量在其出台前后的突变,而其他影响空气质量的因素在此前后则是连续变化的,有理由相信空气质量的这种突变是由环保约谈导致的[6],也即环保约谈具有大气污染治理的效应。实际上,在“双碳”目标提出之前,环保约谈就被用于推动各地落实“大气污染防治行动计划”“打赢蓝天保卫战三年行动计划”等工作中,约谈地方政府领导、企业负责人超千人,且约谈效果主要体现在PM2.5和PM10的减少上,与当时空气污染治理主要考核标准完全一致。由此可见,环保约谈为上述计划于2021年圆满完成贡献了巨大力量。

“双碳”作为接续开展的任务,环保约谈仍在持续发力。据生态环境部通报,截至2022年1月5日,督察组已约谈党政领导干部546人,查实一批违法排污的生态环境问题,并已督促整改。环保约谈对于减污产生的正面效应,足以证明其对“双碳”目标的实现有着促进作用。然而,大气污染问题治理难度大,某些地方政府存在畏难情绪,长期以息访息诉作为工作重点,没有把主要精力放在真正解决环境问题上,导致环保约谈的作用并未得到最大体现。只有解决这一问题,才能使环保约谈与“双碳”实现有效衔接。