世上谁知真荀子?

作者: 李广良

一

荀子(约公元前313—前238),姓荀,名况,又称荀卿或孙卿,战国晚期赵国人,先秦著名思想家。然而,世上谁知真荀子?

《史记·孟子荀卿列传》记载:“荀卿,赵人。年五十始来游学于齐。……田骈之属皆已死齐襄王时,而荀卿最为老师。齐尚修列大夫之缺,而荀卿三为祭酒焉。齐人或谗荀卿,荀卿乃适楚,而春申君以为兰陵令。春申君死而荀卿废,因家兰陵。李斯尝为弟子,已而相秦。荀卿嫉浊世之政,亡国乱君相属,不遂大道而营于巫祝,信禨祥,鄙儒小拘,如庄周等又猾稽乱俗,于是推儒、墨、道德之行事兴坏,序列著数万言而卒。因葬兰陵。”

《史记》的记载颇为简略,从中大体可以确定以下几点:

第一,荀子是“赵人”。

第二,荀子一生游仕讲学。齐襄王时,三次担任稷下学宫的祭酒(学宫之长)。后来,齐国有人毁谤他,他就到了楚国,被春申君任用为兰陵令。春申君死后被罢官。据《史记·春申君列传》,荀子为兰陵令之时当在公元前255年,去职在公元前236年。此后居住于兰陵,著书立说数万言而死。死后就葬在兰陵。

第三,荀子著书的动机有三:憎恶乱世的黑暗政治;看不惯“鄙儒”的拘泥不化;痛恨庄周等知识界名人的狡猾多辩,败坏风俗。

但也有很多不能确定之事:

第一,荀子的籍贯、家庭、师承等信息。《史记》说荀子是“赵人”,但并未说明是哪里的“赵人”。

第二,荀子到齐国时的年龄,《史记》说是50岁。然应劭《风俗通·穷通篇》说:“孙卿有秀才,年十五始来游学。”似应近真。

第三,荀子因遭人毁谤而被迫去齐,虽不知具体指控为何,但问题应该很严重。

第四,荀子任兰陵令的政绩及官民评价如何,不见于记载。但荀子执政兰陵长达20年之久,直至春申君被刺,可见春申君对其相当认可,荀子治理地方的经验也应极丰富。

第五,《史记》只提荀子到过齐国和楚国,并无到秦、赵之事。而《荀子》中有荀子与秦昭王及范雎的对话,也有荀子与孙膑的兵学讨论,这些对话若为事实,何以《史记》全然不提?

第六,《史记》记载“李斯尝为弟子”,“从荀卿学帝王之术”,又记载韩非“与李斯俱事荀卿”。韩非与李斯均为法家大师,此与荀卿的教育有何关系?若荀子为儒家正统,何以其知名弟子却是以反儒著称的法家?

第七,荀子“著数万言”,后人汇编成《孙卿子》或《孙卿书》,刘向校订后称为《孙卿新书》,唐人杨倞始更名为《荀子》。现存《荀子》一书32篇,其中哪些属于荀子本人所著尚有争议。一般认为,《劝学》《修身》《不苟》《荣辱》《非相》《非十二子》《王制》《富国》《王霸》《君道》《臣道》《致士》《天论》《正论》《礼论》《乐论》《解蔽》《正名》《性恶》《君子》《成相》《赋》22篇,是荀子亲著。《儒效》《议兵》《强国》《大略》《仲尼》5篇,是荀门弟子所记荀子言行。《宥坐》《子道》《法行》《哀公》《尧问》5篇是荀子所整理、纂集的资料,其间或有其弟子之作。

二

荀子之思想博大精深,我仅略述其“天论”“性恶论”与“礼论”。

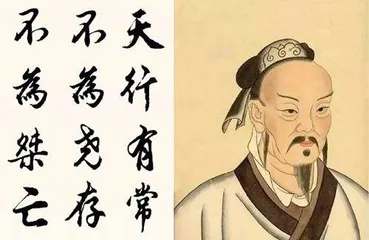

首先是“天论”。荀子的“天”没有传统“天命论”的神秘主义和信仰主义色彩,完全是一个自然主义的概念。“天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶。”“天行”是大自然的运行,“治乱”是人的实践,“吉凶”是人的实践的结果。人要尊重外在的“天功”,“不与天争职”,又要充分发挥人本身的“天”,“清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功”,故荀子一方面讲“唯圣人为不求知天”,另一方面又讲“其行曲治,其养曲适,其生不伤,夫是之谓知天”。“知天”和“不求知天”都是为了“明于天人之分”。“天人之分”的要义在于“治乱非天”,故君子“敬其在己者,而不暮其在天者”。荀子说:“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多之,孰与骋能而化之!思物而物之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情。”放弃人的努力而一味指望天的恩赐,反而会错失万物内在的规律。

其次是“性恶论”。“人之性恶,其善者伪也。”“不可学,不可事,而在人者,谓之性;可学而能,可事而成之在人者,谓之伪。是性伪之分也。”“性”指人的自然欲望或生命本能,前者如“目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚”等,后者如“饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休”等。“性”之所以“恶”是因为顺“性”而为必将带来严重后果:“耳能听今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。”故必须对“性”加以节制或改造,这就是所谓“伪”,而“伪”就是“善”。“性者,本始材朴也;伪者,文理隆盛也。无性则伪之无所加;无伪则性不能自美。”“伪—善”之所以为“善”,还因为它是一种“文理隆盛”的“美的形式”。

第三是“礼论”。荀子的“伪”不是一般的学习仁义道德,而是同“礼”联系在一起的。如果说“性恶论”是“荀子哲学的出发点”(梁启超语)的话,那么“礼论”就是荀学的归宿。“礼”是“学”的终极目标:“学恶乎始?恶乎终?曰:其数则始乎诵经,终乎读礼;其义则始乎为士,终乎为圣人。……故《书》者,政事之纪也;《诗》者,中声之所止也;《礼》者,法之大分,类之纲纪也;故学至乎《礼》而止矣!夫是之谓道德之极。”“礼”是“治气养生”的原则:“扁善之度,以治气养生则后彭祖,以修身自名则配尧、禹。宜于时通,利以处穷,礼信是也。凡用血气、志意、知虑,由礼则治通,不由礼则勃乱提僈;食饮、衣服、居处、动静,由礼则和节,不由礼则触陷生疾;容貌、态度、进退、趋行,由礼则雅,不由礼则夷固僻违,庸众而野。故人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”更重要的是,“礼”本身就是“人性恶”的结果:“礼起于何也?曰:人生而有欲,欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷。先王恶其乱也,故制礼义以分之,以养人之欲,给人之求。使欲必不穷于物,物必不屈于欲。两者相持而长,是礼之所起也。”故“礼”也是“归于治”的必由之路:“古者圣王以人性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义,制法度,以矫饰人之情性而正之,以扰化人之情性而导之也,始皆出于治,合于道者也。”

三

荀子及其思想在历史上毁誉不一。誉之者大体上基于以下几点:

第一,荀子“有功于诸经”。汪中著《荀卿子通论》,认为“荀卿之学,出于孔氏,而尤有功于诸经”,“自七十子之徒既没,汉诸儒未兴,中更战国暴秦之乱,六艺之传赖以不绝者,荀卿也。周公作之,孔子述之,荀卿子传之,其揆一也”。章太炎说:“自仲尼而后,孰为后圣?曰:水精既绝,制作不绍,浸寻二百年,以踵相接者,惟荀卿足以称是。非侈其传经也,其微言通鬼神,彰明于人事,键牵六经,谟及后世,千年而不能闿明者,曰《正名》、《礼论》。……是故《礼论》以键六经,《正名》以键《春秋》之义。其他《王制》之法,《富》《强》之论,《议兵》之晓,得其枝叶,犹足以比成、康。”

第二,荀子不亚于孟子甚至超越孟子。梁启超说:“荀子与孟子,为儒家两大师。虽谓儒家学派得二子然后成立,亦不为过。然荀子之学,自有其门厅堂奥,不特与孟子异撰,且其学有非孔子所能赅者。”曹聚仁说:“‘孟荀’并称,以弘阔而论,孟子实在不如荀子。”

第三,荀子贯通百家之学。郭沫若说:“荀子是先秦诸子中最后一位大师,他不仅集了儒家的大成,而且可以说是集了百家的大成的。”“公正地说来,他实在可以称为杂家的祖宗,他是把百家的学说差不多都融会贯通了。”

第四,荀子具有科学精神。梁启超说:“‘礼’之表现,在其名物度数。荀子既尊礼学,故常教人对于心、物两界之现象,为极严正极绵密之客观的考察。其结果与近世所谓科学精神颇相近。”

第五,荀子是伟大的唯物主义者。冯友兰《中国哲学史新编》:“荀况的唯物主义思想在先秦是最彻底的。”北京大学《中国哲学史》:“荀子在重视社会人事的基础上,吸收了古代的唯物主义无神论思想和当时的自然科学成果,建立起他的唯物主义自然观。”

第六,荀子是“新兴地主阶级的思想家”。《荀子选注》云:“荀子作为新兴地主阶级的思想家,在人民革命斗争的推动下,继承并发展了前期法家的进步思想,总结了各国变法革新的经验,从理论的高度全面地批判了儒家路线,并对如何巩固地主阶级专政的封建制度,实现封建统一,进行了广泛深入的研究,提出了一整套加强新兴地主阶级专政的路线、纲领和政策,为建立中央集权的统一的封建国家奠定了理论基础。”

第七,荀子为逻辑学和知识论作出了贡献。徐复观说:“荀子的大贡献,是使儒家的伦理道德,得到了彻底客观化的意义;并相当地显发了人类认识之心;超克了战国时代的诡辩学派,开启了正常论理学的端绪;并提供以成就知识的伦类、统类的重要观念。这就中国整个文化史而论,是很可宝贵的。”

毁之者则主要出于以下几点:

第一,荀子之学“杂而不醇”。程颐说:“荀卿才高,其过多;扬雄才短,其过少。韩子称其大醇,非也。”朱熹说:“荀卿则全是申、韩,观《成相》一篇可见。……然其要,卒归于明法制、执赏罚而已。”

第二,韩非、李斯的所作所为与荀子有关。苏轼说:“昔者尝怪李斯事荀卿,……及今观荀卿之书,然后知李斯之所以事秦者,皆出于荀卿而不足怪也。”朱熹也说:“正如荀子不睹是逞快,胡骂乱骂,教得个李斯出来,遂至焚书坑儒。若使荀卿不死,见斯所为如此,必须自悔。”

第三,荀子“性恶论”大错。程颐说:“荀子极偏狭,只一句性恶,大本已失。”苏轼说:“荀卿独曰:人性恶,桀纣性也,尧舜伪也。由是观之,意其为人,必也刚愎不逊而自许太过。”朱熹说:“不须理会荀卿,且理会孟子性善。”

第四,荀学是专制之学。谭嗣同说:“孔学衍为两大支:一为曾子传子思而至孟子,孟故畅宣民主之理以竟孔之志;一由子夏传田子方而至庄子,庄故痛诋君主,自尧舜以上,莫或免焉。不幸此两支皆绝不传,荀乃乘间冒孔之名以败孔之道,曰法后王,尊君统,以倾孔学也;曰有治人,无治法,阴防后人之变其法也;又喜言礼乐政刑之属,唯恐钳制束缚之具之不繁也。”又说:“故常以为二千年来之政,秦政也,皆大盗也;二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟大盗利用乡愿,惟乡愿工媚大盗。二者交相资,而罔不托之于孔。”

其余尚有种种论说,不必赘述。依我之愚见,荀子之思想虽不乏可议之处,但绝对包含着丰富而深刻的思想可能性。尤其是荀子“性恶论”中的“伪”,这个居于“恶”与“善”之间的“伪”,其哲理深度仍然需要当代思想家深入挖掘。欲真知荀子,唯一要紧的事情还是面向《荀子》文本的“事情本身”。

参考文献:

1.《荀子》之《天论》《礼论》《性恶》《劝学》《修身》

2.章太炎,《后圣》

3.曹聚仁,《中国学术思想史随笔》

4.郭沫若,《十批判书》

5.梁启超,《要籍解题及其读法》

6.《荀子选注》

7.徐复观,《中国人性论史·先秦篇》

8.《河南程式遗书》卷一八

9.《朱子语类》卷一百三十七、卷一百四、卷一百三十七

10.苏轼,《荀卿论》

11.谭嗣同,《仁学》

(李广良,云南师范大学法学与社会学学院教授/责编 刘玉霞)