校企合作应纳入高校成果转化评价

作者: 沈健

大学和科研机构是知识生产的主要部门,也是公共科研项目的承担主体,其成果转化效率受到世界各国政府高度重视。衡量高校的成果转化水平,既是评价一国科技创新能力和知识转移效率的重点,也是评价的难点。目前以专利转化率单一指标评价高校成果转化能力有失偏颇。中国高校服务行业企业发展有其独特方式和特色路径,在校企合作上相对西方国家有着明显优势,应建立更符合实际情况的成果转化评价体系,避免被所谓的“国际评价”误导。

一、专利转化数据上高校成果转化水平看似不佳

近年来随着国家在科技投入方面不断加大,以及专利成果数量的快速增长,全社会对科技创新关注程度不断提高,对我国科技成果转化率低的批评不断增加。有文章指出“我国科技成果的转化率仅有10%,比美国80%转化率低70个百分点”。国家知识产权局、科技部、教育部等相关部门发布的各类数据也显示高校专利转化率处于较低水平。

然而,从另外一个角度,以校企合作相关指标衡量,中国高校的成果转化能力并不弱,甚至在部分指标上处于领先位置。

二、校企合作数据显示中国高校相比美欧日更具优势

将专利转化、校企合作相关指标数据纳入高校成果转化评价当中,是西方发达国家的普遍做法。各国统计的数据指标可以分为两类,一类是专利数、企业经费等规模性指标,另一类是关注投入产出比的效益类指标。

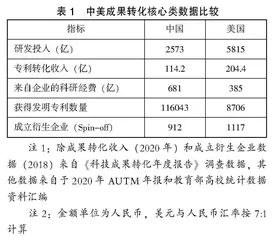

比较中美两国成果转化规模指标,如表1所示,美国在研发投入和转化收入上占有明显优势,两者均约为中国的2倍。尽管在研发投入和转化收入上差距较大,但中国在发明专利数量上占有明显优势,为美国的10倍以上,另外,中国在企业经费获得上表现出色,比美国高校高出近80%,将专利转化收入和企业经费加总,中国要比美国高出35%。

值得注意的是,与美国成果转化已经进入稳态不同,随着中国提出创新引领经济发展理念,尤其是2015年后国家对成果转化出台多项支持政策和鼓励措施,中国各项指标保持着高速增长。据《高等学校科技统计资料汇编》,2015—2020年,高校专利申请量年均增长20%,转让合同数年均增长30%,专利出售收入年均增长更是超过40%。由此可以推测,除了研发投入规模存在不确定性,在未来几年内,按目前增长速度,绝大部分体现规模的指标数据中国有望实现后来居上。

在效益类指标上,中美英日四国“转化收入占科研投入比重”数据均低于5%,中国数据4.4%不仅高于美国3.5%,还大幅度领先英国1.9%和日本0.12%,按投入产出比来衡量我国高校服务社会经济发展成绩突出。尤其值得关注的是,我国大学科研投入中企业经费占比达26.5%,遥遥领先其他国家,说明我国大学与企业关系紧密,合作研究活动频繁。“衍生初创企业数与科研投入的比值”上,我国通过成果转化成立一个公司平均需要2.82亿人民币,而日本这个数据高达73.24亿,美国、英国分别为5.21亿和4.29亿,相对而言我国在科技型企业培育效率方面比其他国家要高出不少,数字表现与中国政府近年大力推动创新创业的政策导向相一致。

三、专利转化率与校企合作数据表现迥异的原因分析

我国专利转化率数据表现不佳,原因在于作为分母的国内高校专利规模过大,且由于制度性原因短期难以降低数量。与此同时,我国高校具有服务行业企业的办学传统,外加施行相对灵活宽松的知识产权政策,使得企业乐于跟高校开展科研合作,校企合作表现出色。

1. 专利转化率指标短期内难以改观

我国发明专利规模庞大。从2021年发明专利授权数量来看,多所大学都能进入中国专利前十排行榜,与华为、国家电网等国内超大规模企业相比毫不逊色;与美国高校相比,浙江大学、清华大学等高校每年单校发明专利数就远超过美国专利数前十的高校总和。

因此,以专利数为分子的指标我国都占据明显优势,而以专利数为分母的指标则明显落后。如“专利数与研发投入的比值”显示我国平均投入200万人民币就可以产出1个发明专利,美国、英国、日本则需要最少投入2700万才能产出1个发明专利。而将专利数作为分母的指标,如“科技成果转化率(专利转化率)”等将专利数作为分母的指标,我国就会表现不佳。

由于专利制度的差异,以及地方政府创新能力、高新技术企业认定、科研人员科研评价等方面均对专利数有着明显激励作用,尽管国家已经在采取措施着手清理“水专利”,教育部2020年也专门发文对高校专利管理提出要求,但从这两年的高校专利规模依旧增长的态势来看,短期内难以彻底改变高校专利规模庞大的现状。

2. 多种因素造就校企合作交流活跃

中国的大量高素质科技人员集中在高校院所。中国经济发展方式正处于从人力密集型转向技术密集型的关键阶段,企业对科技、教育、人才的需求迫切,与美国等企业拥有大量高水平研究人员不同,中国因为各种原因,最优秀的智力资源基本集中在高校和科研院所,除极少数明星私企和大型国企,企业整体研发能力相对羸弱,绝大多数企业的技术开发和创新升级需要寻求高校院所的支持。

中国高校也有服务行业企业发展的传统,学科设置注重应用导向。受前苏联高校建设影响,相当部分的高校传统上是行业性高校,与产业、行业、企业联系紧密,很多高校迄今还保留“邮电”“电力”、“石油”“化工”“地质”等彰显行业特色的校名,从学科积淀、研究条件、校友资源、科研力量等方面,都对行业企业具有巨大吸引力,也能够为相关企业解决重大和重要的技术问题提供保障。

知识产权的灵活性更是促进校企合作活动的制度性因素。与美国高校非常强势要求在校企合作中的所有成果所有权不同,中国高校并不刻意追求科技成果的所有权,校企合作专利权一般会默认由企业所有或双方共有,近年来国家还鼓励高校积极探索将科技成果所有权赋予发明人等改革。由于在知识产权上有足够的权利保障,企业乐于与中国高校进行技术合作。

四、政策建议

1. 更加全面地认识高校成果转化

目前作为各方关注的专利转化率,是最不利于显示我国高校成果转化能力和贡献水平的指标,并且由于制度性原因,作为分母的专利数量会在一定时期处于高位,导致专利转化率在短期内无法明显改善。如果将专利转化率作为高校成果转化的唯一考虑,无法反映高校成果转化的成绩和变化,也不能正确评价高校对社会经济发展的贡献。

向企业进行专利转化以及与企业开展科研合作,是高校科技成果直接服务企业发展的主要渠道,专利转化是欧美高校成果转化主要方式,而校企合作则在中国占据更为重要的地位。为全面反映我国高校成果转化水平,需要同时关注专利转化和校企合作两个方面,把校企合作相关指标纳入评价范围,以全面体现高校科研工作服务经济社会发展的能力。

2. 将校企合作有效专利数量纳入科技成果转化率指标

对于中国高校而言,合作专利数量是最具代表性的指标之一。校企联合申请专利某种程度上是已经实现了技术的转化,企业作为共同权利人实际已经在使用专利或者进行专利战略布局,专利申请和维护费用往往也是由企业承担,高校单独将合作专利进行转化不切实际,此部分专利目前却被归入到未曾转化的专利当中,应该将这部分专利归到已转化专利当中。

另外,有相当部分校企合作并未寻求获得专利,只是为了解决企业实际问题,主要体现为高校的企业科研经费。企业根据自身发展需要,设立关键问题方向并寻求有经验的科研人员,对急需的技术问题进行攻关解决,是最有效率且最为直接的通过“成果购买”实现高校成果转化方式,应该赋予“拿钱投票”足够的重要性,把企业经费以及其占科研经费的比例作为考察高校科研效率和成果转化的重要参考。

3. 建立科学的成果转化评价导向

中共二十大报告高度重视高校作为战略科技力量在实现强国崛起中的作用,高校要根据形势发展变化转变思路。要把过去“想干什么能干什么就干什么”,变成“国家需要什么就干什么”“行业企业需要什么就干什么”,有必要通过建立科学合理的成果转化评价体系,将校企合作水平纳入进来,鼓励高校以服务国家社会经济发展为目标导向,为科技进步,为经济社会发展特别是产业发展,提供有力支撑。

在科研人员个人层面,不仅在分类评价中考虑为产业服务的技术型人才制定合适的评价体系,还需要注重保持政策的一致性和公平性,对待专利转化和校企合作一视同仁。比如,国家针对专利成果转化的种种优惠政策,宜同样适用于校企合作形式,对技术开发、技术服务、技术咨询等技术合作中人员费,应该同样可以享受减半征所得税的优惠政策。

(沈健,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、知识产权管理办公室主任/责编 张 栋)