民革前辈黄绍竑的历史抉择

作者: 邓骋

2019年5月,我肩负筹建广西玉林市政协文史馆的重任,先后赴广东拜访了黄绍竑孙子黄鹏、侄孙黄凯猷和侄孙女黄妙君诸君。几年来,我一直与他们保持着联系。通过与他们的交谈,收集到不少关于黄绍竑的史料和文史线索。

在这些史料中,令我印象最深刻的是黄绍竑后人口述的黄绍竑曾说过的一句话:“我平生最快意之事,既非而立之年与李宗仁、白崇禧逐陆灭沈统一广西,也非在战火硝烟中主浙八年,更非襄助李宗仁当选副总统,而是北平和谈后背离国民党,归向人民,与中国共产党人大道同行。”

——题记

主张和平,赞同《国内和平协定》

1949年春,解放战争三大战役结束后,国民党军主力被消灭殆尽,蒋介石宣布“下野”,新桂系李宗仁任代总统。然而,蒋介石不甘心国民党的溃败,一方面企图以“和谈”为名,妄想“划江而治”;另一面加紧部署长江防线,企图凭借长江天险和海空军优势,阻止解放军渡江南进,进而伺机反扑,东山再起。李宗仁迫于形势,积极“谋和”。对于李宗仁的种种虚伪的“谋和”行为,中共看破不说破,相反,却拿出最大的诚意,积极倡导和谈,以“实现真正的团结统一,共建新中国”。

1949年3月24日,南京政府确定和谈代表团名单。首席代表张治中,代表有邵力子、黄绍竑、章士钊、李蒸,28日,又增加刘斐。26日,中共宣布和谈代表名单,以周恩来为首席,代表有林伯渠、林彪、叶剑英、李维汉,后增加聂荣臻。同时,中共强调国共和谈要以毛泽东《关于时局的声明》所提的八条为基础,要求南京政府的和谈代表携带以八项条件所需的必要材料到北平进行和谈。

4月1日,黄绍竑作为和谈代表之一,陪同首席代表张治中飞抵北平。为推动和谈的顺利进行,毛泽东分别与南京代表团成员进行了会谈。黄绍竑和刘斐应毛泽东邀请,到香山当面叙谈。当二人乘专车到达香山时,毛泽东主席已在门口等候,热情地与他们握手,笑迎说:“欢迎两位和平使者的光临。”

经过紧张讨论,国共双方代表团多次交换意见,4月13日举行第一次会谈。周恩来提出了《国内和平协定(草案)》,并作了详细说明。对于这个8条24款的草案,南京代表团提出了40余处修改意见。中共代表团对国民党代表团提出的凡是有利于推进和平进程的意见都尽量采纳,并对草案作了20多处重要修改,做出了重大让步,但对于南京方面坚持不放弃的“就地停战”和“划江而治”两点,坚决表示不能让步。15日,在第二次正式谈判中,周恩来将《国内和平协定》(最后修正案),交给南京代表团,以4月20日为最后签字日期,即国民党代表团愿意在协定上签字与否,须在20日前作出决定。

4月16日,受南京代表团推举,黄绍竑和屈武携带《国内和平协定》(最后修正案)乘专机飞往南京。临行前,周恩来勉励黄绍竑争取完成这个任务,黄绍竑回答说:“照我看,至多是五十对五十的希望,或者还要少一些,我努力去进行就是了。”

收到《国内和平协定》(最后修正案)后,李宗仁一方面接连两天召集新桂系将领和亲信开会讨论,另一方面又安排张群带着《协定》去溪口请示蒋介石。期间,黄绍竑多次表达了希望达成和平的愿望,并详细复述了中共给予新桂系的特殊优待条件。此时,白崇禧仍然态度强硬,李宗仁在犹豫不决,其他桂系将领也莫衷一是。最后,蒋介石坚决拒绝《国内和平协定》(最后修正案)的消息传来后,李宗仁再次召集新桂系将领开会,讨论对策。黄绍竑在会上再三强调,应该接受和平协定,但白崇禧仍顽固坚持“划江而治”的立场。经过反复商讨,黄绍竑的心里已然知道,国共和平再无回旋余地,挽救新桂系的希望也随之变得十分渺茫。

4月20日,黄绍竑给在北平的南京代表团打电话说明情况后,当即动身由南京飞广州转往香港。从此,他彻底与国民党政府决裂,决心回到人民的怀抱。当晚,中共方面收到李宗仁、何应钦签署的南京政府拒绝《国内和平协定》(最后修正案)的复电。4月21日,毛泽东、朱德发布渡江命令,渡江战役拉开序幕。

香港通电起义,毅然跟中国共产党走

黄绍竑到达香港后,于4月26日致函李宗仁、白崇禧、黄旭初,力陈三策:“速和,上也;暂缄默旁观,中也;作战到底,下也。”当时,李宗仁、黄旭初在桂林,白崇禧在广州。由于黄绍竑原本委托送信的陈良佐临行时腿部受伤,另外委托其外甥女于4月30日务必将信函交给黄旭初。黄旭初收到函后回复:“此间同人研讨时局问题,所见与兄或有出入。决然不盲目随人坠入深渊,亦绝不使地方受到糜烂。”随后,国民党军队由湖南衡阳向广西撤退,国民政府由广州迁至重庆。

与此同时,黄绍竑在香港利用其影响力,先后联络谌小岑、金绍先、张潜华等主张和平的国民党立法院立法委员,并接受大家的建议,表示愿意主持局面,共商起义之事,并建议扩大联系范围,不再只限于立法委员,更应争取国民党中央委员和高级将领共同推动在港的活动。谌小岑等人表示赞同,决定分头进行联系,在最短时间内举行集会。期间,黄绍竑等人一方面抨击和揭露蒋介石及其反动集团祸国殃民制造内战的罪行,另一方面申述己方准备脱离反动腐败政权顺应历史大潮的决心与愿望。

6月8日,黄绍竑召集在香港的国民党立法委员20多人在香港寓所集会,并与贺耀祖等11人联名写信给李宗仁,批评他拒绝接受中共所提的和平协定修正案的严重错误。

8月13日,黄绍竑、刘斐联合在香港的国民党军政要员龙云等44人,在黄的寓所举行记者招待会。黄绍竑领衔发表《我们对于现阶段中国革命的认识与主张》的声明,痛斥蒋介石祸国殃民的政策,表示坚决拥护中国共产党领导,要同国民党政府彻底决裂,“坚决地明显地向人民靠拢”,“为建设新民主主义的新中国而共同努力”。9月上旬,黄绍竑等人又联名发表《告国民党陆海空军全体将士书》,号召国民党将士要认清局势,弃暗投明,实现局部和平。

蒋介石得知黄绍竑等人在香港通电起义后,恼羞成怒,一方面通过媒体对起义进行造谣中伤、抹黑报道,另一方面派出张道藩等多名死硬派立法委员到港进行分化活动,阻挠新成员加入起义的阵营。特别是下令开除黄绍竑等人的国民党党籍,对“八·一三声明”涉事人员加以通缉,抄没财产以资报复,还派特务到香港刺杀黄绍竑。幸得中共秘密战线的同志采取保护措施,及时将黄绍竑转移,国民党特务的阴谋才未能得逞。

黄绍竑在香港与国民党反动派的斗争取得了胜利,不但“八·一三声明”的44人没被国民党拆散,随后,又有邓召荫等11人和王普涵等13人先后加入。9月上旬,黄绍竑离港北上。10月下旬香港方面召开座谈会,决定停止活动。至此,被誉为“香港起义”的这场运动完成了历史使命。

当年10月11日晚,黄绍竑在北京向广西人民及各机关袍泽进行广播宣传讲话,力劝广西当局与中共和谈,否则人民应起来打倒李、白新桂系集团。然而,李、白等国民党残余势力仍执迷不悟,顽固抵抗,黄绍竑力保新桂系的一番苦心和努力最终付诸东流。以张治中、黄绍竑为代表的南京代表团由谈判代表转向中共,转向人民,意义重大,对于落实毛泽东提出的八项条件及《国内和平协定》修正案、分化瓦解敌人,促进全国解放战争的胜利进行,起到了重要作用,也体现了中国共产党的统一战线策略的极大成功。

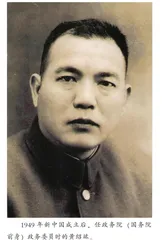

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平开幕,黄绍竑作为特邀代表出席。此后,他先后参与政协、政府、人大工作,历任全国政协第一届至第四届委员会委员,第一届全国人民代表大会常务委员、法案委员会委员、民革中央常委兼和平解放台湾工作委员会副主任等,对新中国各项建设的伟大事业做出了积极贡献。

铜琶铁板词风,心如皓月映波

黄绍竑从小受家庭教育的熏陶,喜欢吟咏,能写诗,尤工于填词。在北平和谈期间,一次,毛泽东对黄绍竑说:“听恩来讲,季宽先生是个词人。我素好结交诗人、词友,待协议签订之时,我们不妨作诗填词为之唱和,你看如何?”

黄绍竑听了连忙回答:“岂敢!岂敢!自己也曾填词,只是聊以寄怀。主席在重庆发表的《沁园春·雪》才是大手笔,我们是佩服之至呀!”

毛泽东主席转而又问,在古代词人中,你喜欢谁的诗词呀?黄绍竑毕恭地回答:“少小时喜欢欧阳修的长短句,觉得其细腻活泼。后来,又喜欢苏东坡气概豪迈、音调高亢的词风。近日,齐燕铭秘书长组织和谈代表春游,我写了《好事近》词两首,恭请主席斧正。”黄绍竑说后吟道:

翘首睇长天,人定淡烟笼碧。待满一弦新月,欲问几时圆得?昨宵小睡梦江南,野火烧寒食。幸有一番风送,报燕云消息。

北国正花开,已是江南花落。剩有墙边红杏,客里漫愁寂寞。些时为着碰冤家,误了寻春约。但祝东君仔细,莫任多漂泊。

众人听了,都心领神会,明白词里所含之意,只是不便言明,遂都哈哈一笑,连说“好词,好词”。

此时,刘斐见毛泽东平易近人,便问到:“主席,您会打麻将吗?”

“晓得些,晓得些。”毛泽东笑着点头。

“那您是爱打清一色呢,还是爱打平和?”

毛泽东忍不住笑了:“平和,平和,只要和了就行了。”毛主席以麻将比喻和平愿景,让两位国民党要员心中释然。

此年9月,黄绍竑在中共驻港负责人的安排下,从香港赴北平应邀参加中国人民政治协商会议。在离开香港之时,他填词一首《玉楼春·别香港》,表达了对北平的向往和对共产党的感激之情:

玉楼春·别香港

笙歌未许扁朱户,淡绿添红灯下树。

清秋将半未生凉,犹隔斜阳山外雨。

笛声弄断香江路,帆影白鸥漂泊处。

海天明月倍关情,夜半照人烟里去。

黄绍竑到北平后,对解放区的赞许,对共产党的领导心悦诚服之情溢于言表。他说:“真是像奇迹一样呀!短短几个月的时间,战争的痕迹,一点也看不见了,社会充满了安定祥和的气氛,老人在公园里悠闲地散步、打拳。解放前像脱缰野马似的通货膨胀,平抑下来了,市场繁荣,物资充裕,列车正点,像‘大精盐’‘启新洋灰’这样主要的民族工厂都已恢复生产了,前景是光明的啊!”■

(邓骋,广西玉林市政协干部/责编 刘玉霞)