村干部职务违法犯罪的实践考察与治理路径

作者: 贺洪波 孙小媚

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视基层腐败治理工作。习近平总书记指出:“要持续整治群众身边腐败和作风问题,让群众在反腐‘拍蝇’中增强获得感。” [1]村干部职务违法犯罪是发生在基层群众身边的腐败行为。近年来,随着监察体制改革的深入推进,监察部门在监察调查执法中查处的各种村干部职务违法犯罪备受关注。加强对村干部职务违法犯罪的研究,对深化基层腐败治理具有重要的现实意义。对此,本文拟在实证调研基础上,以2018年3月20日监察法生效施行后重庆市某县(以下称W县)监察部门查处的部分代表性村干部职务违法犯罪案件(共23件25人)进行实证分析,以揭示案件的法律特征、分析案件的发生原因、寻求治理的有效对策。

一、村干部职务违法犯罪的法律特征

(一)村干部职务违法犯罪的主体特征

1.主体职务特征

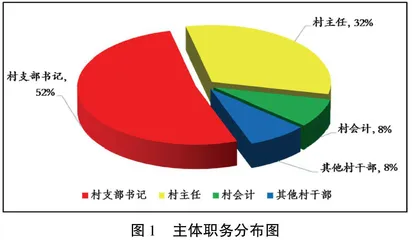

这25名村干部在案发前的身份以“一把手”为主。其中,村支部书记13人,占总人数的52%;村主任8人,占总人数的32%;村会计2人,占总人数的8%;其他村干部2人,占总人数的8%。这25名村干部在案发前具有党员身份的22人,占总人数的88%。

2.主体年龄特征

这25名村干部实施职务违法犯罪行为时的年龄阶段以中年居多。其中,30岁至40岁的有2人,占总人数的8%;41岁至50岁的有12人,占总人数的48%;51岁至60岁的有7人,占总人数的28%;60岁以上的有4人,占总人数的16%。

3.主体文化特征

这25名村干部实施职务违法犯罪行为时文化程度总体较低。其中,小学文化有5人,占总人数的20%;初中文化有10人,占总人数的40%;高中文化有4人,占总人数的16%;大学文化有6人,占总人数的24%。

(二)村干部职务违法犯罪的行为特征

1.行为类型特征

从行为类型看,这25名村干部实施的职务违法犯罪案件主要是贪污贿赂类行为。其中,贪污贿赂行为16人,占总人数的64%;滥用职权行为6人,占总人数的24%;徇私舞弊行为3人,占总人数的12%。这25名村干部中,既实施贪污行为又实施滥用职权行为的有10人,占总人数的40%。

2.行为对象特征

从行为对象看,这25名村干部实施的职务违法犯罪案件的资金指向较为集中,主要是惠农项目资金和扶贫资金。其中,涉及惠农项目资金3起,涉及扶贫资金12起,同时涉及惠农项目资金和扶贫资金3起。

3.行为方式特征

从行为方式看,这25名村干部实施的职务违法犯罪案件总体上具有涉案金额小、作案次数多、时间跨度长的典型特征。具体而言,从涉案金额看,涉案金额在5万元以上10万元以下的有4人,占总人数的16%;涉案金额在5万元以下1万元以上的有14人,占总人数的56%;涉案金额在1万元以下的有3人,占总人数的12%。从作案次数看,实施同种违法犯罪行为在5次以上的有12人,占总人数的48%;实施同种违法犯罪行为在3次以上5次以下的有8人,占总人数的32%;实施同种违法犯罪行为在3次以下的有5人,占总人数的20%。从时间跨度看,实施违法犯罪行为时间跨度在3年以上的有7人,占总人数的28%;实施违法犯罪行为时间跨度3年以下1年以上的有14人,占总人数的56%;实施违法犯罪行为时间跨度在1年以下的有4人,占总人数的16%。

(三)村干部职务违法犯罪的责任特征

1.法律责任特征

从法律责任特征看,这25名村干部实施的职务违法犯罪案件中,一般职务违法有22人,职务犯罪有3人。而一般职务违法村干部中对于非党员村干部,不能适用《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》以及《事业单位人员处分暂行规定》等党纪政务处分条例,仅能根据《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》对非党村干部给予警示谈话,责令公开检讨,通报批评,停职检查,责令辞职,免职、取消当选资格,依法罢免等处分。在村干部一般职务违法中,进行批评未给予组织调整的14人,占总人数的56%,通过组织调整予以免职的有8人,占总人数的32%,被判处刑罚3人,占总人数的12%,被判处刑罚人员均为判处三年以下有期徒刑。

2.党纪责任特征

从党纪责任特征看,这25名村干部实施职务违法犯罪后,被给予党纪处分的21人,免予党纪处分1人。在党纪处分中,给予党内警告处分5人,占总人数的24%;给予党内严重警告处分7人,占总人数的33%;给予撤销党内职务处分4人,占总人数的19%;给予留党察看一年处分1人,占总人数的5%;给予留党察看两年处分1人,占总人数的5%;给予开除党籍处分3人,占总人数的14%。

二、村干部职务违法犯罪的主要原因

(一) 村干部职务违法犯罪的自身预防能力不足

1.文化程度较低

在我国农村地区,大部分有文化的年轻人都选择了外出务工,留村人员多为文化水平较低的老人、孩子以及妇女。这使得在村干部竞选中,参选人少、选择面窄、文化度低,选出的村干部往往是村里年长且有一定威望的人。从该县村干部的队伍结构看,文化程度偏低、年龄偏大的特征较为明显,这在客观上致使部分村干部在政策上有时吃不透、用不好,加之对违法犯罪行为的后果认识不够,进而容易导致其在面对诱惑时实施职务违法犯罪行为。

2.法律意识淡薄

在基层群众心目中,村干部虽然不是行政意义上的干部,但在协助政府从事行政管理工作时却有不小的“官权”。部分村干部对于自己的身份有时存在“边缘意识”:行使权力的时候,认为自己是官;追究责任的时候,认为自己并非政府工作人员,不会构成职务违法犯罪。有的村干部还抱着自己所属职位层次低不容易发现,即使被发现也不会被处理的侥幸心态。在W县监察部门查办的相关案件中,通过对被调查人检讨材料汇总分析表明,实施职务违法犯罪行为的村干部中,有约占80%的人存在这种侥幸心理,从而在很大程度上诱使其走上了职务违法犯罪道路。

3.人情观念浓厚

在基层群众心目中,村干部仍然是农村权力的载体。部分村民由于文化程度不高、维权意识不强,仍在一定程度上存在“权力崇拜”思想和“干部面子”思维。部分村民仍以自己当上村干部或者家族中有人当上村干部而津津乐道。在这种浓厚的人情观念影响下,村干部容易滋生“自己是权力的中心”“自己要罩着家里面”“家族的事就是自己的事”等思想,村干部的权力观念容易膨胀,甚至放纵自己的贪欲,利用手中权力为自己及亲属谋取私利。例如,在W县查办的某村支部书记向某某职务违法案中,向某某明知其亲属向某甲不符合危房改造要求,仍然帮其申报补助并通过验收获得补助。

(二)村干部职务违法犯罪的外部约束不足

1.村干部任免制度不够明确

由于我国农村存在腐败惯性思想,认为经济条件好的地区能够捞取的利益大,因而在集体财产丰富或者地理位置较为优越的行政村中,村干部的竞选较为激烈,部分地区会有家族势力以及资金势力竞选。村委会组织法对村委会选举中的贿选、家族势力影响选举的现象做了一般性规定和惩罚性规定,但对这些影响选举公正性的行为并无相对严厉的惩罚,这也给部分通过贿选、利用家族势力等方式竞选成功的村干部,为了捞回成本进而违法犯罪埋下隐患。同时对于村委会成员的罢免,虽然村委会组织法做出了一般性规定,但在实施过程中,程序较为复杂,对于罢免程序的召集与主持者未给予明确规定,亦未对村民无法行使罢免权的救济程序作出规定,致使部分违法村干部罢免困难。

2.村级财务管理制度不够规范

W县自2012年开始实行“村账乡管”的政策,即由所在乡政府统一为所辖的行政村保管账户以及制作账务,村级支出采用报账等方式报销开支。但从查办的案件来看,各乡镇会计并不会对村级项目中的票据以及账务的真实性进行实质性审查,仅是将票据做成了账目,村账乡管流于形式。同时,各村级基层组织中,由选举产生的财务人员,大多文化水平较低,且不具有财务工作的资质和经验,不能发挥对账务的真实性、合法性的初步审核作用,亦不能形成内部监督格局。在权力相对集中的村级基层组织中,村级财务人员在面对金钱诱惑时,由于其权力较小,还会出现与支部书记、村主任抱团违法犯罪的情况。据对W县查办的村干部职务违法犯罪案件事实进行分析,三职干部共同犯罪,其案数约占案件总数的45%,且均存在财务混乱、白条入账等情况。这些制度的不规范,均给职务违法犯罪留有法律漏洞。

3.村级事务监督制度不够健全

在W县查办的村干部职务违法犯罪案件中,村干部职务违法犯罪往往伴随着监督缺位的问题。这主要体现在外部监督管理缺位和内部监督缺位,由于行政机关公务较多,人员紧张、认识不足、重视不够等原因,他们对农村基层问题一般都持不告不理的态度,只要“上面不敲钟”就任其恣意发展,这在很大程度上纵容了部分村干部的腐败行为。另外,乡镇一级政府能够对村干部采取的监督手段十分有限。对于村干部的内部监督,往往也会由于权力的集中以及窝案效应而名存实亡。村民虽然也拥有对村干部监督的权力,但由于惠农政策、项目资金的不完全公开,村民无法知晓具体的惠农政策、资金情况,亦无法进行有效监督。

(三)村干部职务违法犯罪的事后追责不足

1.法律定性有分歧

我国现行法律条文中对于村干部并没有作出明确的法律定义,仅是2002年全国人大常委会在对《刑法》第九十三条第二款作出立法解释,明确了村民委员会等农村基层组织人员在协助人民政府从事相关行政工作时,以国家工作人员论的七种情形,并明确村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务,利用职务上的便利,非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物,构成犯罪的,适用刑法贪污罪、挪用公款罪、受贿罪的规定。该解释能够解决大多数村干部职务犯罪的定性处理问题,但对于村干部有其他可能涉嫌职务犯罪其他罪名的行为(例如渎职罪),在对主体身份认定、罪名、管辖等能否适用该解释仍存在争议,即在对部分村干部职务犯罪违法性质定性及处理上存在较大的弹性空间,影响查办村干部职务违法犯罪案件的准确性、权威性和震慑性。

2.调查取证有难度

通过对村干部职务违法犯罪案件事实进行分析,村干部的作案手法较为单一、普通,但由于其涉案数额小、笔数多、时间跨度大,再加上村级财务日常管理混乱等原因,原始证据往往难以保留,而且被侵害的对象又多为低保户、五保户等弱势群体,法治意识、维权意识不够,一些关键线索难以查实,调查取证难度较大。取证难就会导致成案率低,即使成案后,也会因为证据瑕疵问题,只对村干部予以较轻的处分。这致使对村干部职务违法犯罪的打击率不够高、威慑力不够,容易滋生侥幸心理。

三、村干部职务违法犯罪的治理路径

(一)完善村干部职务违法犯罪的事前预防机制

1.健全村务管理制度

一是严格村干部权力运行制度。明确村干部的角色定位、工作重点、职权界限,对过度集中的权力实行分解。制定相互制约的工作制度,对管钱、管物等易发腐败的岗位和环节实行权力分化,防止少数人独揽大权,避免一把手现象。同时,对村委会村务监督回避制度中的“近亲属”范围扩大,包含姻亲关系在内的亲属,进而更好地发挥村民自治中的回避制度效力,多管齐下,逐渐消除宗族势力对村务管理的消极影响。此外,对村委会成员的罢免程序,设置特殊情形。二是严格村务公开制度。明确各类村级事务的公开时限、内容、形式、地点,并明确责任追究机制,落实责任人,确保村级事务按规定真公开、实公开、准公开。积极推行“村账镇(乡)管”等财务管理形式,加强对村级财务人员的培训和管理,健全村级财务工作监督机制,充分发挥村民小组的财务监督作用。重要的是,与人民群众切身利益有关的重大决策、重大事项,必须严格依照相关规定进行公开,以便接受村民监督。

2.完善协同监督机制

一是加强群众监督。逐步构建村、乡、县三级信访举报渠道,建立线上线下信访维权多路径,畅通群众监督途径。严格落实举报人、证人的保护制度,不泄露举报人、证人资料,对于实名举报,落实回复制度,促使村民抛弃顾虑、维护权利。二是加强基层政府监督。切实落实农村基层党委政府的主体责任,发挥监督作用。对群众反映集中的问题监督,对工作中发现的苗头性问题监督,对易出现问题的项目监督,由基层党委政府进行监督,抓早抓小,及时化解。严格落实责任倒查制度,以严肃问责推动责任落实,形成齐抓共管的反腐机制。三是加强纪检监察监督。充分发挥乡镇纪委以及派出监察室的监督作用,定期听取村级干部对重大村务活动、村级账务、履职情况等汇报,不定期监督村务公开情况,“主动+被动”双管齐下。加大对村干部的思想教育、警示教育力度,将查办的村干部案件进行多层次通报,采取身边人说身边事的方式,产生自上而下的监督权威,形成持久的高压监督态势,从而达到有效预防腐败的目的。