农地流转如何影响农业机械化

作者: 文乐 陈风波 石敏 孟婷

摘 要:在农业农村现代化不断推进的背景下,利用1878份南方水稻种植户调查数据,运用规模经济、农业分工和交易成本理论,探讨农地流转对水稻种植户机械化水平及其模式的影响。研究发现,农地流转显著提升了农业机械化水平,并促使机械化模式发生转变。利用农户产权安全感知度作为农地流转的工具变量,克服模型内生性,结果仍然稳健。具体而言,农户转入土地面积每增加一个百分点,其水稻种植机械化作业面积将增加0386个百分点。同时,农户转入土地后自置农机的概率上升,而雇佣机耕和机收服务的概率下降,致使农机社会化服务市场转型。异质性分析表明,土地细碎化程度越高则更可能降低农地流转对农业机械化的正向影响;同时,中青年农户相比老年农户的农业生产机械化程度更高。为进一步推动小农户向现代农业转型,加快我国农业农村现代化进程,还需要加强土地产权保护、促进农地流转。

关键词:土地流转、产权安全感知、农业机械化、社会化服务

中图分类号:F301.1;F306.6

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)04-0033-11

一、引言

自中共二十大以来,党中央强调乡村振兴要促进小农户和现代农业的发展有机衔接,加快推进农业农村现代化。农化生产的重要途径农业机械化为减轻农户劳动强度、提高生产效率提供了重要手段,是农业现代化的重要标志(焦长权、董磊明,2018)。(焦长权、董磊明,2018)。与此同时,农地流转作为中国农村改革的重要内容之一,对农业生产方式与农村经济结构产生了深远影响(Foster & Rosenzweig,2022)。截止至2021年底,全国家庭承包的耕地流转面积已超过555亿亩。农地流转不仅仅是土地经营权的简单交换,背后更是对土地资源的整合与优化,可能对农业机械化投资经营决策产生重大影响(Caunedo & Kala,2021)。然而,目前学界尚未充分讨论农地流转对农业机械化的系统影响讨论该问题。因此,本文拟进一步探究农地流转对农业机械化的影响。这对于进一步完善和促进农村土地承包经营权有序流转、积极推进我国农业农村现代化具有重要意义。

近20多年来,我国农业机械化快速发展,农业机械化水平显著提升(金文成等,2023)。具体来看,农机总动力从2001年的523亿千瓦增至2021年的1078亿千瓦,同时全国农作物耕种收综合机械化率从31%增长到了72%(杨青等,2023)。截止2021年,我国农机服务组织达到了193万个,其中农机专业合作社数量为761万个,农机作业服务总收入达到了4816亿元①

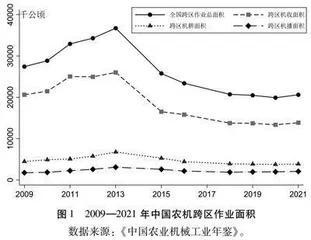

数据来源于《中国农业机械工业年鉴(2022)》。。由此可见,农机社会化服务在我国农业生产中具有相当的规模。然而,中国农机服务市场发生了重要变化,即以跨区收割为代表的农机外包作业服务已越过最高点并呈现下降趋势。如图1所示,全国农业机械跨区作业面积从2009年的27416千公顷【图1纵轴10000千公顷=1千万公顷,与文中单位不符】增加至2013年的36719千公顷,达到峰值。此后,该数字持续下降至2020年的19899千公顷,尽管在2021年略有回升至20603千公顷,但这一数值仅相当于2013年峰值的5613%。从分环节来看,机播、机耕及机收均在2013达到顶峰后开始下降,趋势一致。总体来看,尽管我国农业机械化水平总体上仍在上升,但农机跨区服务的需求却在减少。这表明我国农业机械化的模式正在发生转变,农户减少了对外包服务的依赖。

针对上述农业机械化问题,学者们从多个角度探讨了其驱动因素及其影响(Wang et al,2016;魏素豪&唐忠,2022)。土地细碎化普遍被认为是制约农业机械化的重要原因(Adamopoulos & Restuccia,2014;Foster & Rosenzweig,2022;杨青等,2023)。农户在决定是否购买农机时,首先需要权衡农机投资能否带来经济效益(白仲林、李峰,2024)。由于农地经营规模小,加之农机设备购置成本高、使用频率低、技术复杂等原因,农户更倾向于雇佣农机服务(Qian et al,2022;蔡键等, 2017)。在农业机械化发展初期,跨区服务则解决了单个农户难以负担高额农机成本的问题。同时,这种模式使农机服务组织利用规模效应降低运营成本,提供了相对廉价且专业的服务。然而,随着农村土地流转政策和农机购置补贴政策的实施,土地适度规模经营提高,农户的经济能力和技术水平显著提升,越来越多的农户可以自购农机(李宁等,2019;杨青等,2023),不仅用于自身生产,还向周边地区提供服务(Qiu et al,2021)。

从理论上而言,足够的市场容量是农机服务市场得以发展的基本条件(Caunedo & Kala,2021;Youno,1928)。尽管单个农户经营规模较小,但是当众多小农户的需求汇聚到一起,就会形成一个巨大的农机服务市场。同时,农业生产环节的可分性客观上也能深化农业分工,扩大农机市场需求(张露、罗必良,2018)。罗必良(2017)认为,在不削弱农户对承包土地控制权的情况下,农业生产中的多个环节可以独立分离并作为中间服务存在。例如,水稻整地、育秧、插秧和收割等生产活动都可以通过专业服务组织以外包形式承担。从效率来看,农户将部分农业环节委托给专业农机服务组织,可以利用专业化服务提高生产效率(刘家成、徐志刚,2024;钟真等,2021)。同时,不同农户对同一生产环节的外包也促进了纵向分工的加深,获得规模经济带来的优势(Zhang et al,2017)。因此,当土地经营规模较小,农户采纳农机外包服务是成本最小化的理性选择。

值得注意的是,在当前农业经营规模日益扩大的背景下,存在一个显著趋势:农机服务外包的交易成本逐步上升。由于交易风险和信息不对称的限制,成本增加集中表现为搜索合适农机供应商的困难、租赁谈判的成本以及监督农机操作质量的挑战(仇童伟,2019)。对于小规模土地经营的农户而言,租赁农机可能是更合理的选择,因为集体租赁可以规避购买和维护农机的高成本,并且可以依托集体力量进行有效监督(Mottaleb et al,2017;刘守英、王瑞民,2019)。然而,随着经营规模的扩大,农户减少,同时频繁的农机使用需求和监督难度的增加可能导致租赁方式的交易成本上升。因此,自购农机成为农户节约交易成本、提高效率的一个可行策略。换言之,随之农地规模的扩大,农户自行购置农机能够在一定程度上提升其生产的自主性和灵活性(魏素豪、唐忠,2022)。此外,农户购买农机后可以向邻近地区提供有偿的农机服务,既提高了农机的使用效率,还能分摊固定成本(Qian et al,2022)。

综上所述,农地流转是推进农业现代化进程中的重要一环,它与农业机械服务模式的选择紧密相连,可能直接塑造农户的生产行为。深入研究农地流转对农业机械化的影响,对于制定农业政策、优化资源配置、推动农业现代化具有重要意义。因此,本文将基于课题组2021年和2023年在粤东西北地区调研的1878个水稻种植户的调查数据,探究不同农地流转情境下农业机械化的发展路径及其内在机理,为农村经济发展和农业现代化提供理论支持和政策建议。

本文的贡献表现在如下方面:第一,不仅关注土地流转对农业机械化的直接影响,还深入挖掘了土地流转对农机社会化服务市场的转型以及对不同类型农户的影响。通过剖析土地流转的多重影响,为进一步探讨农地流转与现代农业发展之间的关系提供了新的思路。第二,通过将产权安全感知作为工具变量引入模型,有效地缓解模型潜在的内生性问题,提高了研究结果的可信度和准确性。第三,使用独特的南方水稻种植户调研一手数据。区别于与一般的宏观数据或二手数据,本文能够全面了解当地农户的生产情况、土地利用情况以及农业机械化水平,为研究提供了丰富的实证支撑和可靠的数据基础。

二、理论分析

大量的理论分析与实践经验表明,我国农业现代化的实现与农业规模经营息息相关(Ma et al,2024;刘守英、王瑞民,2019)。下文将从农地规模经济、农业分工和交易成本三个角度,具体分析农地流转对农业机械化影响的理论逻辑。

(一)农户自购农机的理论基础:土地规模经济

规模经济效益是通过增大生产规模从而实现经济效益增长。利用农地流转来达到农地的规模化经营一直是我国政府政策的主要着力点。在农业生产与经营活动中,如果农户选择自己购买农业机械,则需要一定的土地规模作支撑,以实现规模化收益。随着农业经营规模逐渐扩大,农业发展路径也就可能随之发生改变,即出现以土地规模经济为基础的农业机械化模式。理论上,农户一方面可以通过土地的流转来进一步扩张现有的经营范围,为土地规模经济打下基础,进而显著减少其在使用农业机械时的单位成本;另一方面,农地流转也有利于土地的连片化和平整化,从而有利于农户的农业机械操作。总的来看,大规模的土地转入扩大了农户经营规模,也使得农户拥有更有利于农机操作的连片土地,自购农机变得有利可图。

(二)农户购买农机外包服务的理论基础:分工与专业化

农机社会化服务的产生有其独特的现实背景和理论逻辑。20世纪末,由于土地流转比例极低,农民拥有的土地面积小且分散,难以实现规模化经营,大大限制了农业生产的效率提升。在此背景下,农机主体提供跨区的机器收获、播种等专业化服务,农机机械化社会化服务应运而生,使得众多小农户能够享受服务规模经济带来的成本降低和效率提升。换言之,社会化服务不仅帮助农户减轻购置和维护机械的高昂成本,还通过专业化的分工,使农业生产的各个环节更加高效和专业化,从而有效地提高了整体农业生产的效率。农机社会化服务组织为农业产前、产中、产后的各环节提供支持服务,其本质是生产分工与专业化,从而有效提升农业生产效率。

值得注意的是,随着时代发展,土地细碎化的问题得到了一定程度的缓解,从而可能诱导农机社会化服务模式的变化。原因在于,随着土地经营规模的扩大,较大规模的农户拥有更多的土地,具备了自行购置和使用农业机械的能力,从而减少了对外包农机服务的依赖。在土地流转背景下,农业社会化服务需要不断调整和适应新的需求。

(三)购买农机外包服务还是自购农机:交易成本的高低

农户选择自购农机还是获取外包服务的一个关键因素是交易成本。当农地经营规模处于较小阶段,购买农机服务能显著降低农业生产成本,将高昂的农机购置成本在多个经营主体间进行分担,享受分工带来的收益。但是,购买服务也会产生交易成本。具体来说,尽管农户可以事前商定服务细节,如作业时间、地点、价格等,但由于天气的不确定性和现场临时处理等情况的存在,社会化服务根本无法完全事前约定。这种服务契约的不完全性不可避免地产生逆向选择和道德风险问题(仇童伟, 2019),从而导致难以建立有效的委托—代理关系。比较来看,在小规模经营阶段,农户选择购买机械化服务能有效缓解农机高需求和自身低购买力的矛盾,并且所降低的生产成本收益也明显高于购买农机服务所发生的交易成本。因此,购买农机服务将是小农户的理性选择。

然而,当农地经营规模扩大到一定程度时,外包服务交易更加难以监督,服务质量难以得到有效保障。这意味着购买外包服务的风险增大,监督和考核等交易成本上升。农地规模的扩大一方面使得农户为替代劳动力而需要在市场上购买更多的农机服务,而另一方面外包服务的监督成本、市场不确定性等因素诱发交易成本不断攀升,甚至完全抵消购买农机服务所减少的成本(蔡键等,2017)。理论上,农户对农机服务的购买决策存在一个均衡点,即采用最后一单位农机服务所减少的生产成本等于采用最后一单位农机服务所增加的交易成本。一旦超过均衡点,自购农机能进一步降低生产成本。因此,随着农地规模扩大,理性的农户可能由购买农机服务转向选择自购农机。

②根据《广东省农村统计年鉴2022》数据显示,2021年上述13个城市的粮食产量占全省当年总产量的92%。这说明抽样所在地区在省内具有较好的代表性。

③根据农户是否流入农地,本文将核心解释变量替换为0-1虚拟变量,进行稳健性检验,最终结果是一致的。

综上所述,本文提出如下研究假设:

H1:随着土地流转市场的不断发展,土地转入可以提高农业机械化水平。

H2:转入农地能够促进农户自购农机,并减少对农机外包服务的依赖。

三、数据来源与实证模型

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于课题组2021年和2023年7—8月对广东省主要粮食生产地区的调查。样本覆盖粤东、粤西、粤北地区13个城市,具体包括云浮市、惠州市、揭阳市、梅州市、汕头市、江门市、河源市、清远市、湛江市、肇庆市、茂名市、阳江市、韶关市②