广州水产养殖业助力乡村振兴的机理及高质量发展建议

作者: 陈翠兰

摘 要:发展水产养殖业有助于夯实食品供应、引领农业高质量发展、拓宽农民增收渠道和助力绿色生态农业发展,加快实现乡村振兴。广州是中国南方渔业科技中心和水产品流通交易中心,在水产种业、养殖技术和水产品交易流通等方面具有一定的优势,但存在养殖水域持续减少、育种体系待健全、精深加工比例低和品牌打造亟待加强等问题。本研究提出广州高质量发展水产养殖业应加快培育优质和特色品种,强化水产种业话语权;大力发展绿色生态养殖业,打造养殖“零碳示范区”;加快水产品精深加工,“接二连三”延伸产业链条;加快发展现代数字水产业,建设水产业大数据平台;打造枢纽型水产品流通中心,提升市场影响力;完善水产养殖业扶持保障政策,扩大保险覆盖范围。

关键词:水产养殖业;高质量发展;乡村振兴

中图分类号:F325.2

文献标志码:A

文章编号:1008-2697(2003)03-0009-06

中共二十大报告指出,要树立大食物观,构建多元化食物供给体系。习近平总书记强调,要从更好满足人民美好生活需要出发,掌握人民群众食物结构变化趋势,在确保粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给,缺了哪样也不行。水产品一直以来是人类重要的食物和营养来源,发展水产养殖业,可以丰富食品供应,进一步构筑食物安全屏障。广州水产养殖历史悠久,唐代便有池塘养殖的记载,现已发展成全国水产品流通交易中心、观赏鱼集散地和南方渔业科技中心。

一、水产养殖业助力乡村振兴的发展机理

(一)水产养殖业的“蓝色粮仓”夯实了食品供应

水产品一直以来是人类重要的食物和营养来源,2022年版《世界渔业和水产养殖状况》报告称,当前全球水产食品约占动物蛋白消费量的17%,在中等偏低收入国家达到23%,在亚洲和非洲部分地区超过50%。加快广州水产养殖业高质量发展,可以丰富食品供应,有利于构建多元食物供给体系,为粤港澳大湾区市场提供更丰富多元的优质食物,改善国民膳食结构,夯实粤港澳大湾区食品供应,建设“蓝色粮仓”。

(二)水产养殖的高势能引领都市农业高质量发展

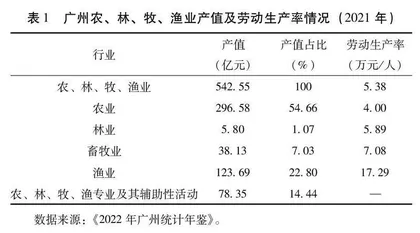

水产养殖一直是农业和农村经济中发展最快的产业之一,经济效益高,是高势能农业[1]。以2021年广州农、林、牧、渔业为例,渔业劳动生产率位居首位,达17.29万元,是农、林、牧、渔业劳动生产率的3.2倍,农业劳动生产率的4.3倍。再从地均产值看,2021年广州水产养殖面积21.63千公顷,渔业产值123.69亿元;同年广州农业种植面积(农作物和水果)共278.95千公顷,农业产值为296.58亿元①。可见,水产养殖业具有人均和地均产值均较高的特点,是高势能农业,大力发展水产养殖业,有利于改善农业生产结构,引领都市农业高质量发展。

(三)水产养殖业联农带农拓宽了农民增收渠道

改革开放以来,桑基鱼塘造就了美丽富饶的珠江三角洲。随着现代养殖技术的应用推广,水产养殖户的收入进一步增加,现代工厂化养殖和休闲渔业等渔业新业态的发展有利于增加农民用工需求,进一步拓宽农民增收渠道[2]。此外,有利于充分发挥水产养殖业高势能优势,推动联农带农富农机制发展,如近年,广州番禺探索“渔村占股、渔民参与、企业主导”的运营模式,强化莲花山中心渔港周边四个纯渔村贫困渔民的主人翁意识,利用多种联农带农机制,带动渔民致富,实现乡村振兴。

(四)水产养殖业助力绿色生态农业发展

海洋、河流水产资源的捕捞存在着可持续性问题[3],必须加强保护海洋、河流生物种质资源,全力维护水域生态环境,保护优先,生态捕捞,理性发展。大力发展水产养殖业,有利于填补禁渔禁捕造成的食物空缺,促进海洋捕捞、河流捕捞的生态发展,维护海洋、河流生物种质资源安全和生态平衡。此外,浮游植物、藻类和贝类等生物具有固碳功能,《中国渔业统计年鉴2020》显示,2019年全国养殖的1439万吨贝类约可固碳130万吨。加快具有高效的碳汇功能的水产品类养殖,有利于发挥生态水产养殖的固碳功能,助力绿色生态农业发展,加快实现“双碳”目标。

二、广州水产养殖业发展的现状及特点

(一)水产养殖规模逐渐扩大,单位面积产量不断提高

广州是中国水产养殖产业最发达的城市之一,地处亚热带地区,拥有水产业发展所需的光热气、水土、生物等资源,为水产业的高质量发展提供了优越的条件[4]。2021年,广州水产品总产量50.77万吨,其中水产品养殖总产量(包括海水养殖和淡水养殖)达到45.55万吨,养捕比例由“十三五”初的86.6:13.4提高到89.7:10.3。全市水产品总产值123.69亿元,比“十三五”初的76.70亿元增长61.26%;占农、林、牧、渔业总产值的22.8%,是农业的重要组成部分。水产养殖总面积21.63千公顷,其中淡水养殖面积占比79.55%,淡水养殖又以鱼塘养殖为主,占比97.70%①,分布在南沙、花都、番禺、增城、白云、从化和黄埔七个行政区。水产养殖集约化水平进一步提高,水产养殖面积由2016年的27.99千公顷缩减到2021年的21.63千公顷,但养殖产量从2016年的41.78万吨发展到2021年的45.55万吨,单位面积养殖产量从995.41千克/亩逐步提高到1404.73千克/亩。

(二)优质品种占比高,水产种苗领先全国

广州名优特色水产养殖加快发展,水产种苗优势突出,拥有水产育种场64个,其中国家级1个、省级7个、市级25个②。广州鳄鱼苗种、南美白对虾苗、奥尼罗非鱼苗、笋壳鱼苗、黄颡鱼被评为广东省名牌产品,南沙青蟹获批“全国名特优新农产品”,广东海大集团的“水产饲料”被评为中国名牌产品,观赏渔业一举成为全球最大的育种、养殖、销售中心,龟类养殖业成为乡村振兴和脱贫致富的支柱产业[5]。拥有海大集团、海盟公司等国际化大型苗种龙头企业,下辖100多个育苗基地,仅对虾苗种年产销量就在300亿尾以上,占全国总产量的近10%③。麦康森院士和刘少军院士工作站已先后落户广州,隆平院士港、南沙水产种业创新中心等一批关键平台加快建设。

(三)新养殖技术加快应用,设施化水平进一步提高

近年来广州水产养殖技术迅速发展,绿色水产业养殖模式进一步推进,规模化、工厂化养殖以及深水网箱养殖等方式快速发展。水产养殖模式不断创新,鱼菜共生、池塘工程化循环水养殖、工厂化循环水养殖等应用最新技术集成的新型健康养殖模式快速发展。新型养殖设施生产不断涌现,圆桶溶氧养殖、集装箱养殖、室内养殖、推水养殖等生产模式和技术创新层出不穷。数字化、自动化、智能化现代科学技术植入,显著提高了水产养殖业的经济效益,节省了耕地资源,水产养殖业不断迈向高质量发展[6]。广州已建成45个省级和37个国家级健康养殖示范场,番禺区、南沙区、花都区和增城区等4个省级健康水产养殖示范县占广州市总养殖面积的84%,其中花都区成功入选2023年1月8日农业农村部公布的2022年《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单》,成为广州市首个获得此项“国字号”称号的区②。

(四)产业链逐步完备健全,龙头企业加快国际布局

水产业产业链进一步健全,并逐渐打造成从种苗、养殖、饲料、流通加工、冷链物流等一体化的完备全产业链和供应链。培育出中国500强企业海大集团(第159位)等一批有行业影响力的水产龙头企业②。龙头企业逐步加快海外布局速度,加快与“一带一路”沿线国家开展水产科研和产业合作,除了饲料加工、水产养殖和加工外,还实现了种苗板块的国际化发展。广东海大集团陆续在印度、厄瓜多尔、印度尼西亚、越南、埃及等多个国家或地区设立超30家子公司,业务涵盖动物苗种繁育场、饲料加工厂、水产养殖和加工基地等现代农业项目,其子集团海兴农集团于2019年10月在印度尼西亚东爪哇省建成首个海外苗场,当年实现虾苗销量7000万尾、2020年销量接近7亿尾。广州市华轩水产有限公司水产种苗进出口业务辐射至菲律宾、斯里兰卡、澳大利亚、美国、台湾、马来西亚、以色列以及非洲等多个国家和地区。

(五)市场体系趋完善,行业影响力较大

依托广州优越的地理区位和千年商都的优势,广州水产品交易市场快速发展,水产品交易体系不断完善。广州拥有目前华南地区最大的水产综合市场——广州市黄沙水产交易市场,经营来自世界各地的咸淡水水产品约200多个品种。据不完全统计,黄沙水产市场2019年交易量超27万吨,交易额达86亿元,占珠三角水产品供应量75%左右,约30%销往其他省份,销售量和销售额均在全国同类批发市场前列[7]。水产品电子商务也加快发展,黄沙水产线上商城及广州水产微商城上线运营,实现线上线下联动发展。水产交易结算系统不断完善,大宗水产品集中结算系统率先在广州推行,实现交易大数据管理和水产品溯源等功能,加快了产品流通,提高有效供给。

(六)规划布局渐科学,园区化发展加快

广州按照地理空间分布及水产养殖功能划分四大养殖水域区,包括南部珠江河口、东部增江河流域、北部流溪河流域、西部白坭河流域。以传统养殖为依托,充分发挥各区水域养殖滩涂优势,大力发展“育、繁、推”一体化的种业集团企业,推进观光、养生、休闲渔业发展,加快水产领域的产业融合发展。水产业集约化、园区化发展步伐加快,现代水产业产业园逐步成型,南沙区渔业产业园占地3.9万亩,辐射带动面积5万亩以上,2020年产业园年总产值达7.5亿元。广州市番禺区渔港经济区等15个项目入选国家级沿海渔港经济区试点项目,可创造3000个就业岗位,促进1000名渔民转产转业,将建设成为广东省“十四五”渔业经济发展的重要增长极。花都渔业产业园以3373亩高标准现代渔业水产养殖基地为核心,打造“一心两区一带多基地”,辐射带动周边3.8万亩区域渔业健康发展。

三、广州水产养殖业发展的存在问题

(一)养殖水域持续减少,不利于水产养殖业健康发展

受城市发展建设的影响,对水域滩涂的侵占和征用使广州水产业养殖面积逐年减少,2016至2021

年间广州共减少6366公顷水产养殖面积,对水产养殖业发展造成严峻的影响。如何保障水产养殖面积不再减少,以及水产养殖业如何在养殖面积可能继续减少的情况下保质保量保供,是广州水产养殖业发展面临的主要矛盾之一,水产业养殖面积亟须通过规划和养殖确权登记来稳定并给予法律保证。

(二)水产良种覆盖率仍有待提高,商业化育种体系待健全

虽然广州水产种业近年得到长足发展,推动广州水产养殖不断发展壮大,相关生产经营企业达130多家,具备了一定品种自主创新能力和市场竞争力。但与国外先进城市相比,广州水产良种覆盖率仍有待提高,水产研发的整体实力仍有待增强。国内外种业发达地区一般都通过种业龙头企业及平台精心塑造国际性品牌,广州水产种业尚缺乏国际标志性品牌。此外,水产养殖业的商业化育种体系仍有待健全,产学研相结合的模式仍处于探索阶段。

(三)水产品精深加工比例较低,产业链待挖掘和延伸

目前广州市场上的水产品主要以鲜活产品和冷冻产品为主,经精深加工的水产品份额占比小。水产品加工仍以粗加工为主,在水产品加工产品中,冷冻制品占第一位,罐头、鱼糜制品、水产调味品、水产保健和医药品及副产物综合利用等精深加工比例还较低。与日本、韩国等水产品加工发达国家相比,广州水产品加工行业在技术水平、装备状况、加工工艺、质量控制等各个方面均有待提高,在高值化水产品和水产品品牌化方面仍有较大发展空间。此外,水产养殖业与二、三产业的融合发展尚处于初级阶段,广州水产养殖业的产业链有待进一步挖掘和延伸,产业体系尚不够完整,价值链仍有待提升。

(四)市场营销尚处于初级阶段,品牌打造亟待加强

广州水产养殖业发展已具备相当规模,但市场营销方式仍较传统,品牌打造亟待加强。部分养殖户和企业参与市场竞争的意识不强,缺乏营销策划能力,品牌意识淡薄,品牌策划和品牌注册开展相对滞后,单纯依靠产品市场价格上扬来增收创收,尚未在产品科技含量、外观包装和品牌塑造方面下功夫,产品同质化严重,缺乏市场竞争力,品牌价值和溢价能力均有待提升,不利于水产养殖行业的高质量发展。