积极老龄化视角下农村留守老人的社会隔离困境与应对策略

作者: 秦星 罗亚玲

摘 要:社会关系网络的断裂缺失导致农村留守老人陷入社会隔离困境,并给其身心健康带来严重的负面影响。调研发现,西南农村留守老人处在较高的社会隔离风险之中,其家庭隔离、朋友隔离发生率高达48.99%、55.64%;囿于较差的健康状态、生产生活环境的限制以及较低的保障水平,农村留守老人面临着社会隔离困境。积极应对人口老龄化是“十四五”时期重要的战略部署,在客观分析农村留守老人的社会隔离困境基础上,建议从积极老龄化三大支柱出发,构建农村留守老人身心健康、社会参与、多维保障“三位一体”的社会隔离困境应对模式,抑制社会隔离风险,增强老年获得感、幸福感、安全感,实现社会融合与发展,助力乡村振兴。

关键词:积极老龄化;农村留守老人;社会隔离;老年健康

中图分类号:C912.82

文献标志码:A

文章编号:1008-2697(2023)03-0048-08

在经济社会转型与人口结构转变的发展过程中,老龄化、高龄化以及家庭空巢化的特征凸显,农村留守老人问题也不可避免地出现在大众视野里。农村留守老人问题兼具城乡、年龄与迁移三个维度的特征,是我国工业化、城市化与人口转变过程中的过渡性问题,同时也将长期存在[1]。此外,随着数字社会的快速发展,农村留守老人却不断被“边缘化”,为数字鸿沟所困,难以“触网”。可见,农村留守老人因社会转型所造成的社会关系网络断裂缺失变得更加弱势,社会隔离问题愈加突出。而社会隔离也被证明是老年群体身心健康发展的重要影响因素,同时对他们的生活满意度、生活质量也产生了重要影响。近年来,《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》等文件为实施积极应对人口老龄化国家战略提供了根本遵循和重要部署。积极老龄化将健康、参与、保障有机结合起来,通过有效的政策实践鼓励并保障老年人积极融入社会,降低社会隔离风险,提高生活质量,满足了老年群体日益增长的物质文化需要,同时迎合了我国“慢备快老”和“未富先老”的严峻现实,也为应对这一难题提供了一个新的理解维度。

那么,在我国社会和人口结构的双重转型背景之下,农村留守老人作为生理性、社会性弱势群体,其社会隔离状态如何?面临怎样的社会隔离困境?又有什么应对之策?尽管学界关于农村留守老人问题的研究颇丰,但从积极老龄化视角来思考农村留守老人社会隔离问题的研究还比较缺少,理论上建立二者的关联机理还处于探索之中。对此,本文基于2018年西南四省市农村留守老人养老需求与政策供给精准化研究专项调查,通过客观分析农村留守老人的社会隔离状态与困境,根据积极老龄化三支柱体系构建“健康”“参与”“保障”三位一体的农村留守老人社会隔离问题应对模式,以期为积极应对农村养老问题提供有益思路,助力乡村振兴发展。

一、文献回顾与分析框架

(一)文献回顾

目前,关于老年人社会隔离的研究已有一定数量的文献,并在理论和实证方面均取得一定研究成果,主要集中在老年人社会隔离的测度、差异性和关联性分析以及影响因素等方面。但鲜少有学者研究农村留守老人这一特殊群体的社会隔离,也较少有研究从积极老龄化这个视角展开。

社会隔离是测量个人与家庭、社会相联系的客观尺度[2]。House等[3]在1988年首次提出人类社会隔离(Social Isolation)这一概念,认为社会融合与拥有社会网络代表健康的社会关系,反之社会网络关系缺失,则为社会隔离。王梅[4]在1995年首次将“社会隔离”引入我国并应用于老年群体研究中,认为人在老年时期常处于“一种原有的社会联系逐渐减少以至于与社会隔离的状态”,对老年人的身心健康和生活质量均有明确的危害。张硕和陈功[5]则将社会隔离定义为“缺乏与他人的联系和互动,并由此导致社会网络缩小或者缺失,进而引发了心理和/或生理消极结果的状态”,这一概念相对清晰全面。同时国内外学者也对老年人的社会隔离状况进行了相关调查,从国外来看,样本数据显示美国、英国、日本这几个国家的老年人发生社会隔离的比例高达43%、37%、31%[6-7],印度老年人的社会隔离发生率为19.7%[8],马来西亚老人的社会隔离发生率为49.8%,女性为54.8%,男性为44.3%[9]。从国内来看,张文娟和刘瑞平[10]的研究表明,样本数据中有34.9%的中国老人处于社会隔离状态,而家庭隔离、朋友隔离的比例分别为15.2%、46.0%;张硕和陈功[5]通过对我国城市老年人社会隔离的比例进行初步评估,发现城市老年人陷入社会隔离的比例为21.4%;绳宇等[11]对北京社区老年人的调研发现,社会隔离发生率为22.9%,其中家庭隔离发生率为12.8%,朋友隔离发生率为27.8%。可见,在老龄化加速发展的今天,各国老年人的社会隔离问题均不太乐观,不可轻视。

与此同时,研究还表明,社会隔离作为个体健康的风险因素,其影响不亚于人们所熟知的吸烟、高血压、肥胖等生物医学和心理社会相关的风险因素[12-13]。社会隔离会损害老年人的认知功能[14],促使老年群体发病率、死亡率上升,严重危害了老年人的身心健康状况和生活质量[7,15]。影响老年人社会隔离的因素较多,大致可以分为个体因素、家庭因素、社会因素等。年龄越大,处在较差的健康水平、家庭关系、社会经济地位和居住环境等状态下的老年人,面临的社会隔离风险更高[10,16-17]。对此,可从社会、家庭与老年人个体入手,实现从制度托底到家庭、社区参与关怀,增强老年人的主体性,促进老年人的社会融合,有效干预社会隔离,降低风险[18-20]。

(二)分析框架

就西南地区农村留守老人而言,面临内部和外部两大风险。从外部来看,在经济社会转型过程中,城乡二元结构特征明显,一方面城镇化压力下的资源配置失衡导致社会福利分层,农村留守老人很难获取城镇居民同等水平的社会资源;另一方面受经济、地域等因素的限制,西南地区大量农村劳动力的“乡-城”迁移也带来了子女与父母之间的时空隔离,农村老人被迫“留守”在家,家庭关系网络进一步压缩。从内部来看,衰老作为不可避免的生命阶段,个体身体机能会逐渐衰退,演变成疾病的温床,疾病侵袭的风险也逐渐加大,加之观念认知消极落后,且存在一定的偏差,限制农村留守老人进行社会参与。随着社会关系网络的压缩甚至断裂缺失,农村留守老人被迫陷入社会隔离困境,影响老年获得感、幸福感、安全感。

鉴于此,本文以积极老龄化作为研究视角,尝试从积极老龄化三支柱入手,构建“健康”“参与”“保障”三位一体的农村留守老人社会隔离问题应对模式,缓解农村留守老人面临的社会隔离困境。积极老龄化是相对于消极老龄化而言的。世卫组织[21]在《积极老龄化政策框架》中完善了积极老龄化的内涵:在老年时为了提高生活质量,使健康、参与和保障尽可能获得最佳机会的过程。老年人可以按照个体的需要、能力及意愿,积极地参与经济、政治、文化等社会活动,并在此过程中得到充分的社会保护,也是老年群体的生存发展权益逐渐得到保障的一个过程[22];同时积极老龄化也应该涵盖身心健康、社会参与、完善的社会网络和社会支持、良好的社会适应能力等内容[23],突破了传统老龄化观念中过度偏重健康、长寿的局限性,改变了人类对于个体衰老、失能以及脆弱的系统认知[24]。积极老龄化从理论到政策计划、再到社会行动,已经发展成为一个相对完整的系统集成,由此实现了从“以需要为基础”到“以权利为基础”的根本性跨越[25],同时也为我们应对人口老龄化提供了一个新的理解维度。

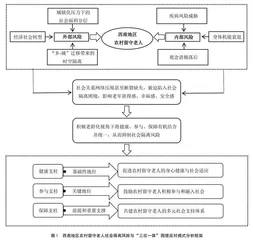

具体来看,积极老龄化的三大支柱——“健康”“参与”“保障”,三者相互联系、相互促进、缺一不可,通过将健康、参与、保障有机结合并统一起来,重构西南地区农村留守老人的社会隔离问题应对模式,从而抑制社会隔离风险。其一,健康支柱处于基础性地位,通过促进农村留守老人的身心健康与社会适应,他们才能更好地参与和融入社会;其二,参与支柱处于关键地位,鼓励农村留守老人积极参与和融入社会,增强对所处环境的控制能力和适应能力,实现个体需要;其三,保障支柱是前提条件和重要支撑,通过政府、家庭和社会三重力量共建农村留守老人的多元社会支持体系,满足多层次需求,增强老年获得感、幸福感、安全感,从而也为解决农村养老问题,推进乡村振兴提供契机。具体分析框架见图1。

二、农村留守老人的社会隔离状态与困境

(一)西南地区农村留守老人的社会隔离状态

1.数据来源

本研究的数据来源于“我国西南地区农村留守老人养老需求与政策供给精准化研究”课题组2018年在川、渝、滇、黔四省市所开展的农村留守老人养老保障情况的调研。调研对象是西南地区60周岁及以上的农村留守老人。考虑到农村留守老人的信息接收和理解能力,问卷调查均采用一对一面谈形式展开,数据质量较高,共计发放调研问卷1040份,回收有效问卷1037份。调研样本的基本特征见表1。

西南地区农村留守老人的社会隔离状态通过社会网络量表(LSNS-6)来测量和识别,详见表2。LSNS-6是Lubben社会网络量表(Lubben Social Network Scale,LSNS)的简化版本,该量表的信度和效度已经过广泛地证实,是测评社会隔离的有效工具[26]。LSNS-6量表以老人近期有联系或来往的家庭成员或亲属、邻里朋友的数量为指标,包括家庭与朋友两个维度的测量,共六题,得分范围在 0~30之间,分数越低则表示社会网络状态越差;家庭、朋友网络在6分以下表明处于相应的隔离状态,量表总体得分在12分以下则表明处于社会隔离状态。此外,经检验,调研问卷中社会网络量表的Cronbach's alpha= 0.8285,具有良好的内部一致性;KMO系数值为0.8229,具有良好的结构效度,达到统计分析要求。鉴于农村留守老人社会网络相对狭窄的实际情况,在测量社会隔离状态时,主要测量的是以亲缘关系和地缘关系为基础的家庭网络和朋友网络;受地缘关系的影响,其朋友网络也包括了邻里支持。

2.西南地区农村留守老人的社会隔离状态

根据上述划分标准,本文将农村留守老人的社会网络、家庭网络与朋友网络得分由连续性变量重新编码为二分类变量:是否处于隔离状态(0 =否;1 =是)。其中,社会网络得分在0~11分之间则判定为处于社会隔离状态,得分在12~30之间表明未发生社会隔离;家庭网络和朋友网络得分在0~5分之间则表明处于家庭(朋友)隔离状态,得分在6~15分之间表明未发生家庭(朋友)隔离。总体来看,西南地区农村留守老人陷入社会隔离困境的现象较为普遍,其中社会隔离发生率高达57.76%,家庭隔离发生率为48.99%,朋友隔离发生率为55.64%。对比相关研究结果,西南地区农村留守老人的社会隔离发生率也处在高位。可见,西南地区农村留守老人面临着较高的社会隔离风险,处境令人担忧。西南地区农村留守老人社会网络得分情况见表3。

具体而言:

(1)从性别分布来看,女性农村留守老人所面临的社会隔离、家庭隔离、朋友隔离风险均高于男性农村留守老人,且发生率差值范围在6.08%~8.2%之间,差值较大。或许受累积劣势的影响,女性农村留守老人所能获取的社会资源较少,因而更易遭遇社会排斥,陷入社会隔离。

(2)从年龄分布来看,由于样本主要集中在60~69岁和70~79岁这两个年龄段,同时家庭隔离和朋友隔离也主要发生在这两个年龄段,且并不存在显著差异。此外,在三个年龄段中,家庭隔离发生率均小于朋友隔离发生率。可见,受传统儒家文化的影响,哪怕是在现代社会,个体的社会关系网络也仍然是以家庭为核心的。

(3)从地区分布来看,在家庭隔离方面,贵州农村留守老人的家庭隔离发生率为14.27%,重庆和四川两地相当,居中,而云南的家庭隔离发生率仅为9.35%,相对较低。与此同时,调研发现,贵州地区的农村留守老人普遍养育多个子女,但其家庭隔离风险反而居四省市最高,“多子多福”值得我们思考,包含子女数量的家庭特征对农村留守老人家庭隔离的影响也需要辩证对待。在朋友隔离方面,四川农村留守老人的朋友隔离风险以16.49%居最高,贵州次之,发生率为15.43%,重庆为13.69%,而云南依旧最低,其朋友隔离风险为10.03%。

西南地区农村留守老人社会隔离状态分布情况见表4。