外来务工人员如何“走出城中村”

作者: 张理政

收稿日期:2023-08-17

基金项目:北京卓越青年科学家项目(JJWZYJH01201910003010)。

作者简介:张理政,男,博士,助理研究员,研究方向:城市更新、住房与房地产制度。

摘 要:城中村是大城市外来务工人员的重要聚居地,但现有研究对城中村的作用存在学术争议,即城中村究竟是外来人口实现个人发展的跳板,最终助其“走出城中村”,还是外来人口的“贫困陷阱”,最终将其“困在城中村”?为回应这一争议,本文基于广州市番禺区80条城中村1895份外来人口样本的5年追踪数据,构建二元logistic回归模型,分析了个体性因素和环境性因素对外来务工人员“走出城中村”的影响。研究发现,女性、汉族、进城时间越久、大专及以上学历的外来务工人员更有可能“走出城中村”,集体经济收入越高、违法建筑面积占比越低的城中村更有可能帮助外来务工人员“走出城中村”。结果表明,城中村有条件地促进或是束缚外来人口的个人发展,应辩证看待。基于此,建议制定政策措施,最大程度发挥城中村正面作用,推动市民化进程。

关键词:城中村;外来人口;社会流动;logistic回归模型

中图分类号:F299.23

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2023)05-0036-08

一、引言

城中村,即“城市中的村庄”,是我国城乡二元土地制度下特有的城市空间形态。在我国快速而粗放的城镇化过程中,发达城市普遍衍生出大量城中村。据统计,2017年北京有城中村952个,常住人口370万;广州有城中村577个,常住人口627万;深圳有城中村286个,常住人口1200万[1]。城中村建筑密度极高,人居环境恶劣,缺乏基本的通风采光条件和公共服务设施,但因其租金低廉,吸引了大量低收入又未获得住房保障的外来务工人员来此居住。因此,很多学者将城中村视为我国粗放型城镇化的“减压阀”和“缓冲器”[2],认为城中村为外来人口提供了廉价住房和落脚之地[3],城中村的非正规经济也为低收入人群提供了就业创业的机会,成为促进边缘群体与城市接轨的重要媒介[2,4-5]。从这一视角来看,城中村是外来务工人员适应城市生活的临时跳板,最终帮助其融入城市,实现社会流动,从而“走出城中村”。这一作用与著名的《落脚城市》中的多伦多松克里夫公园如出一辙,是“农村移民跻身中产阶级城市生活的过渡地区,也是其进入城市的转移与提升的平台”[6]。然而,也有观点认为城中村基础设施和公共服务严重匮乏,社会隔离严重,可能使外来人口长期困居在城中村内。

“走出城中村”是外来务工人员收入增加、融入城市和实现社会流动的重要表现,也是城中村价值的体现。然而,是否每个外来人口都能够“走出城中村”?哪些外来人口更能够“走出城中村”?城中村的哪些特质能够帮助外来人口“走出去”?较少有研究关注这些细化但重要的问题。这些问题的答案有助于辩证地理解城中村的价值,解析外来务工人员实现社会流动的机制,也有助于制定政策举措,更好地发挥城中村的正面作用,促进外来人口的市民化进程。为此,本文基于广州市番禺区80条城中村1895份外来人口样本的5年追踪数据,分析外来人口“走出城中村”的影响因素,并讨论其原因和政策建议。

二、文献综述

对城中村的研究发轫于20世纪90年代,成果卷帙浩繁,其中与外来务工人员相关的研究主要包括三个方面,即外来务工人员对城中村形成的作用、城中村外来务工人员的居住特征以及城中村对外来务工人员的影响。

越来越多的研究认为,外来人口对城中村的形成发挥了关键作用。由于我国实行城乡二元分割的土地管理制度,城市在快速扩张的过程中,为了降低经济与社会成本往往选择绕过村落,仅征收其耕地而不征收宅基地,使其成为被城市包围的“孤岛”,这是城中村形成的基础[7]。同时,由于户籍制度的存在,大量无法负担城市住房的低收入外来务工人员长期没有被住房保障体系所覆盖[7]。城中村村民清晰地感知到这些巨大的廉价住房需求,他们及时充分地利用自己的宅基地和集体土地大量抢建私宅,与外来人口住房需求形成市场均衡,为外来人口提供住房[8]。市场这只“看不见的手”,在政府缺位的历史时期,在城中村这块特殊的土地上,为我国1亿多的外来人口提供了可支付住房及其生存所需的市场服务,城市因此得到充分的劳动力供给而走向发展和繁荣,但城中村的无证建设规模也日益增加,房屋密度越来越大,空间品质日益恶化[1]。

2009年以来,大量研究开始关注城中村外来人口的生活状态[9]。总体而言,城中村外来务工人员较多,异质性强,流动性高[10-11],与本地村民之间存在激烈的社会矛盾与社会隔离[12-14]。城中村仍保留了村委自治的农村管理方式,由村集体承担公共服务和村民社会保障的供给[8,15]。面对数倍于本地村民的外来人口,村集体提供的公共物品在数量和质量上均难以满足需求,容易产生治理缺失[16-17]。外来人口的住房分化[18]、地方感较低[14]以及职住分离程度较高[19]等问题也较为突出。近年来,也有少数学者开始注意到城中村外来人口的异质性,例如Huang et al[20]将城中村的个体工商户划分为生存主义者(survivalist)、受剥削者(over-exploited)和发展主义者(developmentalist)三种类型,安黎等[21]将城中村流动人口划分为扎根型流动人口、漂泊型流动人口和落脚型流动人口,认为应当对其分类看待。

关于城中村如何影响外来人口的发展,已有研究主要存在两派截然不同的观点。一些研究发现,城中村具有建筑拥挤、环境脏乱、采光通风不足、蚊虫肆虐等共性特征,基础设施和公共服务严重匮乏,社会区隔严重,社会矛盾激烈[13,22]。这些特征不仅给外来租户的身心健康带来负面影响,也使外来人口缺少自我提升的机会,逐渐固化为低收入、低技术就业和缺乏保障的群体[23]。城中村的这种“空间定势”[24]形成长期的低端空间锁定[25],很容易带来弱信息、弱发展机会、弱资源的再生产性,进而导致“永久的下层社会”问题[26],导致城中村外来务工人员难以“走出城中村”。

另一些学者倾向于认为城中村对快速城镇化过程中的很多社会问题发挥了调解作用,对外来人口的发展也具有更多的正面价值[4]。城中村承担了提供保障性住房的社会责任,降低了城市化中的不稳定因素和政府成本,一定程度上推动了城市化[3,27],具有作为“流动人口聚居区”的长期性与合理性[28]。在居住之外,城中村为低收入人群提供了就业与创业的机会,平民化的经营与消费也提供了最低的生活保障[2,4-5]。城中村规模庞大、分布分散、区位优越和租期灵活等特点也对促进外来人口职住融合具有积极作用[29]。外来人口实现落脚城市后,才有机会投身创业创新活动之中,实现社会资本积累、人力资本提升和社会流动,例如有学者将城中村称为“创意集群的孵化器”[30]。

可见,已有研究对城中村作用的观点存在争议,即城中村究竟是帮助外来人口实现个人发展,最终“走出城中村”,还是将多数外来租户“困在城中村”,成为一种“贫困陷阱”?对于这一争议,已有研究大多以理论辨析的方式尝试解答,很少有计量研究的支撑,这源于数据的限制。要研究城中村对外来人口个人发展的影响,需要在较长一段时间内跟踪特定样本,形成追踪数据,其获取难度较大。为此,本文基于广州市番禺区1875份城中村外来人口样本的5年追踪数据,开展计量研究,试图深化相关研究,回应上述学术争论。

三、数据与方法

研究数据来源于广州市番禺区来穗人员服务管理局(以下简称“来穗局”)2015—2020年的追踪统计数据。番禺区位于广州市中心城区与郊区的交界地带,是城中村集中分布的区域。据统计,番禺区共有城中村158条,村域总面积达317.9平方公里,占全区土地面积的60%,有168.4万常住人口居住其间,占全区常住人口的63.4%,其中外来人口121.6万人,占全区外来人口的80.7%。来穗局是广州市特设的政府机构,其职能是服务和管理广州市非户籍常住人口(即来穗人员)。来穗局定期统计来穗人员的性别、受教育程度、来穗时间、职业、居住状况等信息,通过人员匹配,可将该统计数据整理为追踪数据,与本文的研究需求契合。

在因变量的度量上,本文首先需要确定“走出城中村”的时间要求。考虑到外来人口进入城中村居住后,需要一定时间适应城市生活、积累财富或进行过渡,所以时间间隔不宜太短;同时,考虑到追踪数据的获取难度,时间间隔又不宜太长。一些研究表明,北京城中村中66.1%的外来人口居住时间在5年以下[19],上海城中村外来人口的平均居住时间为6.01年[12]。这表明,观察外来人口5年至6年后是否“走出城中村”是一个合适的时间界限。为此,本文以外来租户来到城中村居住的时点为起点,追踪其5年后是否离开城中村并进入城市社区居住,将这一结果作为因变量,取值为0或1。其中,取值为0代表5年后该个体仍在城中村居住,即“留在城中村”,取值为1代表该个体5年后已进入城市社区居住,即“走出城中村”。

本文以广州市番禺区来穗局数据库为基础,通过分层随机抽样,选取2015年居住在城中村的外来务工人员样本,共1875份,获取其人口学特征、居住状况等数据,并匹配样本所在城中村的空间、经济和社会数据。此后,本文追踪这些样本在2020年的居住地址,并通过百度地图识别该居住地址的属性,即属于城中村或城市社区,以识别样本是否“走出城中村”。

在解释变量方面,已有研究表明,社会流动既受到个人的态度和行为等个体性因素的影响,也受到环境性因素的影响[31]。鉴于此,研究外来租户“走出城中村”的影响因素,需要同时考虑个体性因素和环境性因素。在个体性因素方面,本文纳入性别、年龄、受教育程度、民族、婚姻情况等变量(收入变量与受教育程度变量存在多重共线性问题,未进入计量模型)。在环境性因素方面,本文关注城中村空间、经济、社会特征的影响,例如外来人口的居住面积、村内外来人口比例、村集体经济收入、房屋容积率、违法用地面积占比、违法建筑面积占比等。其中,外来人口比例表征的是城中村外来人口的聚集程度,外来人口比例高的城中村,潜在的社会矛盾与社会隔离现象可能更为突出,对外来人口积累社会资本和社会流动产生负面影响;集体经济收入衡量的是村集体的经济能力,经济能力越强的城中村越有能力提供相对更好的基础设施和公共服务,有助于外来人口融入城市生活和实现自我提升;房屋容积率(全村宅基地总建筑面积/宅基地总占地面积)考量的是城中村住宅建筑高度,房屋容积率越高的城中村,空间密度更高,居住环境更为恶劣;违法用地面积和建筑面积占比代表的是城中村住房的非正规性程度。

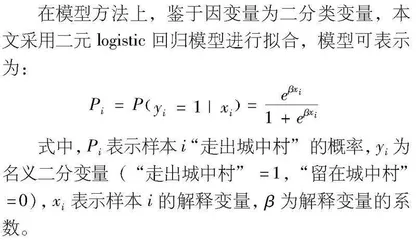

在模型方法上,鉴于因变量为二分类变量,本文采用二元logistic回归模型进行拟合,模型可表示为:

Pi=Pyi=1|xi=eβxi1+eβxi

式中,Pi表示样本i“走出城中村”的概率,yi为名义二分变量(“走出城中村”=1,“留在城中村”=0),xi表示样本i的解释变量, β为解释变量的系数。

四、分析结果

(一)描述性统计结果

表1展示了本文数据样本的描述性统计结果。从因变量来看,在1895个有效样本中,仅有83个样本“走出城中村”,占总样本的4.4%,绝大多数样本(占总样本的95.6%)均“留在城中村”,他们中部分留在了5年前居住的城中村,也有部分搬迁至其它城中村,但未能进入健康的城市社区住房中居住。这一结果初步表明,从总体来看,城中村虽然能够帮助外来人口落脚城市,但很难助其实现长远发展和社会流动,大部分外来人口陷入低水平发展的“内卷化”倾向。

从解释变量来看,在个体性因素方面,男性样本居多,占比达到60.6%,平均年龄为34.5岁,92.1%为汉族,平均来穗月数为60.2个月,约等于5年。在受教育程度上,多数样本为初中学历,占比达65.3%,大专及以上学历者仅占4.1%,整体文化程度偏低。在婚姻状况上,未婚和已婚的样本比例相近,分别为44.0%和47.8%,另有8.2%的样本离婚或丧偶。在环境性因素方面,样本平均居住面积为30.1m2,样本所在城中村平均外来人口比例为71.2%,平均集体经济收入为1218.6万元/年,平均房屋容积率为2.38,违法宅基地土地面积和建筑面积的平均占比分别为11.5%和22.3%。