传染病法制中的制度折叠及其重构

作者: 林鸿潮 郑悠然

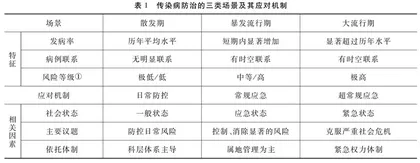

摘要:我国现行的传染病法制将传染病日常防控、常规应急和超常规应急三种制度杂糅在一起。在以《传染病防治法》为代表的相关立法中,传染病日常防控的思路主导了疫情应急处置活动,而具体到应急处置环节又忽视了超常规应急的情形。为了使制度设计及其实施情景之间互相匹配,应当根据“风险—事件—危机”的疫情演变过程,运用场景化的研究视角,将被折叠的传染病法制充分展平。具体而言,应当以传染病暴发、流行为节点界分日常防控和应急处置,以应急措施是否具备形式合法性或者克减基本权利为标准界分常规应急和超常规应急。在区分日常防控、常规应急、超常规应急三种情景的逻辑框架下完善相关立法,形成体系化的传染病法制。

关键词:传染病;日常防控;应急处置;超常规应急

中图分类号:D922.1文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)05-013-011

一、引言

饥荒、瘟疫和战争是人类社会亘古面临的三大生存问题。①2020年4月,习近平总书记在《求是》杂志上指出:“公共卫生安全是人类面临的共同挑战,重大传染性疾病是全人类的敌人。”②公共卫生领域的议题虽多,但传染病防治始终占据核心地位。由传染病引发的重大公共卫生事件频繁出现,推动着立法、制度和治理模式的转型。早在2020年2月5日召开的中央全面依法治国委员会第三次会议上,习近平总书记就提出“要完善疫情防控相关立法,加强配套制度建设,完善处罚程序,强化公共安全保障,构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系”。③在2020年2月14日召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议上,他又提出“要全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设,认真评估传染病防治法、野生动物保护法等法律法规的修改完善”。习近平:《全面提高依法防控依法治理能力,健全国家公共卫生应急管理体系》,《求是》,2020年第5期。

完善传染病法制的关键,在于平衡其中的科学性和社会性。所谓科学性,是指传染病防治应当充分尊重医学研究成果,采取合理的预防和治疗方式,防控措施不得违背医学原则和规律。所谓社会性,是指传染病防治不仅要维护社会公众的整体健康,还要维护在此之上的社会秩序和道德价值,要将专业的、纯粹的医学知识和以公共利益为底色的社会治理融合在一起。但是,科学性和社会性之间又存在着天然的张力,“一般而言,纯粹医学侧重个体的健康,而以传染病防治为代表的公共卫生更关注群体的健康”。Lawrence O. Gostin, “Public Health Law in a New Century Part I: Law as a Tool to Advance the Community’s Health”, The Journal of the American Medical Association, Vol.283,no.21(June 2000),pp.2837-2841.在理想状态下,群体健康是个体的身体和精神健康之和,但基于物质条件的限制,传染病防控活动中必然存在个体利益的牺牲、克减和排序等因素。如何在不同情景下实现科学性和社会性的融合与取舍,是传染病法制体系构建中不可忽略的问题。

基于科学性和社会性两重因素之间平衡点的变动,传染病法制在不同场景下的制度设计基点也应有所不同。以《传染病防治法》为代表的现行传染病法制存在一个严重的结构性缺陷,就是忽视了法律实施中的场景化差异,试图用同一个制度框架贯穿传染病日常防控和疫情应急管理的全过程。而具体到应急管理环节,常规和超常规应急措施的混同又进一步加剧了制度内部的错裂。这就形成了不同制度的“折叠”或者说是“杂糅”,使传染病防治的多项法律制度在场景错位的情况下互相掣肘。因此,要完善我国的传染病法制体系,就应首先把这些“折叠”在一起的制度充分“展平”,通过区分法律实施的不同场景,在情景化视角下实现治理目标和法律制度的准确匹配。

二、传染病防治的三种场景和应对机制

为了精细划分传染病的传播状况,必须引入传染病流行强度(Epidemic Intensity)这一医学概念。传染病流行强度是指某种传染病在某一地区一定时期某类人群中发病数量的变化以及病例间的联系强度,沈洪兵、齐秀英主编:《流行病学》,人民卫生出版社2013年版,第15页。这一概念涉及两个重要指标——“发病数量变化”和“病例联系强度”。数量变化的衡量基准是该地区散发期的常年发病率,某一年份某地区发病数量的跃升并不必然意味着该病进入暴发期,还需要寻找病例之间的联系。在进行流行病学调查之后,如果确认病例源于同一传染源或同一途径,则意味着该病进入流行暴发期。之后,再根据该传染病造成的损害半径,评判其是否进入大流行期。按照传染病的流行强度,可以将传染病分为“散发期”“暴发流行期”“大流行期”三种场景,分别对应“日常防控”“常规应急”“超常规应急”三种应对机制。

(一)散发期的日常防控

传染病散发是指某种传染病的发病率呈现历年来的一般水平,且各病例之间在时间地点上没有明显联系,病例以散发的形式发生。李兰娟、任红主编:《传染病学》,人民卫生出版社2018年版,第9页。在现代社会,风险可以被完全规避的观念已经被抛弃,风险必然存在的事实逐渐成为共识。只要将风险控制在可以接受的程度之内,不发生外溢效应,其负面影响就可以被视为必须容忍的日常损害。散发期的传染病就是一种典型的日常损害,某种传染病在彻底消失之前,基于其本身的传播能力,在没有免疫力的人群中存在基本传染数。人为因素的介入可以抑制病毒的传播状况,降低感染人数,但在足够规模的人获得群体免疫之前,仅凭外部力量不可能完全终止传播,病毒的散发传播是一种类似于交通事故的必然事件。但是,散发期传染病的损害后果是有限的,没有超出社会预期和常规制度的应对能力,防控态势较为平稳。对于散发期传染病的防控是日常且持久的,相关制度设计应当侧重长远规划,以科学全面的视角理解和控制传染病,尊重医学规律,以最终彻底消灭或抑制传染病为长期目标。政府针对传染病日常防控的决策应当注重专业性,短期内可以运用合理的迂回战术。

传染病风险日常防控的具体内容在不同国家的涵盖范围有所不同。在现代公共卫生制度起源较早的英美国家,由于历史上发生的几次重大瘟疫,历史上在英美国家暴发过的大规模传染病包括:1665年英国黑死病疫情(又称“伦敦大瘟疫”),十九世纪英国霍乱疫情,1918年美国流感疫情(又称“1918年西班牙大流感”)。其公共卫生制度的构建以传染病防控为起点,且传染病日常防控涵盖的范围较广。英国包括疫苗接种、遗传监测、食源性疾病控制、血源性传播感染和性传播感染疾病控制、生殖健康控制等;Richard A. Goodman, ed., Law In Public Health Practice, Oxford University Press, 2003, p.76.美国包括公共卫生监管、健康教育乃至生物恐怖武器控制等,其中的公共卫生监管又包括强制医疗信息披露、患者隐私权保护、传染病流行监测、环境疾病监测、基因监测、生物银行管理、疫苗接种和健康保险管理等。Kenneth R. Wing, Wendy K. Mariner, George J. Annas, Daniel S. Strouse, Public Health Law, LexisNexis Press, 2007, p.122.我国的传染病防控则是公共卫生的下位概念,主要围绕法定传染病的监测、预防和治疗活动展开,其中又包含日常状态下的防控和突发公共卫生事件应对两套相对独立的体系。王晨光:《疫情防控法律体系优化的逻辑及展开》,《中外法学》,2020年第3期。因此,在一般情况下,我国的传染病日常防控主要指的就是法定传染病在散发期的管理、预防和诊疗活动。

传染病的日常防控应当以专业判断为导向,综合考虑各种因素,并保持政策的稳定性。由于散发期的损害可控,传染病日常防治政策的制定应当为科学研究留出充分时间,通过严谨的科学过程寻求最优防控和治疗方案。同时,日常防控工作的内容丰富、影响范围广泛,相关政策需要权衡诸多复杂因素,其中应予考虑的社会性因素至少包括基本权利保护、生产力水平、国民经济水平、政策稳定性、财政预算、资源使用效率等。总之,传染病的日常防控试图在疾病控制和公民基本权利之间获得稳定的平衡,旨在寻求保障公众整体健康的最优途径。在此过程中,如何分配资金和物力,需要具有更高视野的机关依托全局性的数据样本作出谨慎决策。

综上所述,我国传染病日常防控的法律和政策至少应当包括三个层次:第一,针对法定目录内的传染病开展日常监测、预测、报告和治疗;第二,结合传染病的特征和传播机制开展流行病学调查,制定基本预防和控制制度,如疫苗接种、费用减免、药物援助等;第三,积极保障患者基本权利,包括保护患者个人信息和消除社会歧视。传染病的日常防控一方面侧重专业性,必须尊重卫生行政部门和疾控机构、医疗机构的专业判断;另一方面则侧重全局性,应当由较高层级的卫生行政部门作出宏观决策。从组织学的角度来看,传染病日常防控法制的实施主要依托医疗卫生系统以“条”为主的科层体系,以科学严谨为导向,由下级机构负责收集和逐级上报信息,上级机构在信息充分的条件下审慎决策,再将指令逐级下达执行。

(二)暴发流行期的常规应急

按照国家卫健委公布的《传染病防治法》(修订草案征求意见稿)的定义,传染病暴发是指在一个局部地区或集体单位中,短时间内突然发生很多症状相似的病人。这些人多有相同的传染源或传播途径,大多数病人同时出现在该病的最短和最长潜伏期之间。传染病流行是指在某地区某病的发病率显著超过该病历年发病率水平。相对于散发,传染病流行出现时,各病例之间呈现出明显的时间和空间联系。当某地出现某种疾病的流行时,提示当地可能存在共同的传播因素。在传染病的暴发流行期,疫情地的医疗资源将供不应求,甚至出现公众对医疗资源的挤兑。同时,风险将从医疗卫生领域溢出,影响经济领域、公共领域和科学领域。乌尔里希·贝克:《风险社会:新的现代性之路》,张文杰、何博闻译,译林出版社2018年版,第123页。此时,常规情况下的政府应对能力不足,疫情和现实之间的“情景差距”引发一定规模的公共危机,且无法由卫生行政部门单独解决,必需联动其他部门,从而需要更加权威的组织机构——政府出面统筹协调。另一方面,传染病暴发流行期的应急处置具有紧迫性,控制现实损害、防止危险扩大成为首要目标,应急管理的内在要求将超越行政管理的日常规则。

传染病防治经常被扁平化地看成是一个医学或者自然科学问题,掩盖了传染病作为现代化风险在社会、经济、文化和政治上的内涵和后果。在传染病防治中引入应急管理的思路,要求对常规思维有所突破,强调新的原则。一是强调灵活性。传染病日常防控要求遵循自然科学的实证性,在没有获得足够证据的情况下不能轻易得出结论,比如没有十分确凿的流行病学证据就不能断定“人传人”。而应急管理具有前瞻性,要求防患于未然,在制度设计上允许适度超前。如果不能针对日常状态和非常状态有区别地预设行动方针,政府面临决策压力时就会在两种制度之间踌躇。二是强调属地化。传染病在暴发流行期的外溢效应,决定了疫情防控必然牵涉广泛,需要依托更高权威、统筹更多方面、调动更多资源,并快速作出反应,只有属地政府才能胜任这一角色。

在传染病暴发、流行期,常规应急活动涵盖的主要议题包括:患者和疑似病例的隔离控制、患者的救治、相关药品器械的生产和配置、医疗资源拓展、特殊医患关系调整、次生灾害处置和社会秩序稳定等。目前主要的相关立法包括:《传染病防治法》《突发事件应对法》《国境卫生检疫法》以及其他法律法规中在应急状态下的特殊规则。其中《传染病防治法》从控制和消除传染病的角度,《突发事件应对法》从维护公共安全和社会秩序的角度,《国境卫生检疫法》从防止传染病跨境输入和输出的角度,规定了暴发流行期的传染病应对措施。总之,传染病暴发流行期的应急活动要求反应灵敏、综合统筹,建立以“块”为主的属地管理体制,由政府统一指挥,动员足够的应急资源力量快速处置,在最短的时间内消弭疫情和现实之间的“情景差距”。