“开铺子做买卖”: 中共中央在上海“办商”活动探析(1921—1933)

作者: 马小涵

[摘 要]“办商”,即开办创办经营实体,是中共中央在上海时期(1921—1933)的重要经济举措,其在解决中央机关经费和建设难题、巩固机关安全、推动群众路线、保存流转党费、支持宣传工作、维护“赤白贸易”、营救危难党员等革命工作中发挥着重要作用。中央机关“办商”是新民主主义革命时期中共经济工作的重要方面,为新中国的央企国企发展积累了重要经验,也为党培养了一批经济人才。

[关键词]中国共产党;办商活动;隐蔽斗争;上海租界

[中图分类号] D231 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)06-0003-07

上世纪二三十年代中共中央在上海期间,为应对特殊环境,解决革命工作中的难题,开展了一系列卓有成效的“办商”活动。学界过去对革命年代中国共产党经济工作的研究,多聚焦于根据地和解放区,对敌对区域内中共党组织开展的商业活动研究得较少,且主要集中于具体的“红色商人”和“红色公司”,参见《卢绪章与广大华行:政治使命与企业经营(1927—1950)》《钱之光传》《红色华润》等,对中央机关“办商”目前尚无专门研究,本文拟对当时中央机关的经营活动作一探讨。

一、“扮商”与“借商”:

早期活动的身份掩护

1921年7月中共在上海法租界诞生,此后直到1933年1月迁往中央苏区,多数时间都处在租界环境。租界是中外敌人麇集之地,同时具有浓厚的商业气息。在这种环境之下,为保障机关安全及革命工作的开展,中共中央举办了系列的商业活动,以作掩护。

(一)“扮商”,即中央机关对外装扮成商铺、私办学校、律师事务所、通讯处、写字间等经营实体,驻机关人员装扮成老板、职员、校长、教师、律师、记者等社会角色。早在1923年6月,中央就在三曾里(今公兴路临山路口)3号布建办事机关,以替海关客户填写外文报关单作为掩护,门外挂着“关捐行”招牌。这是中共中央最早的以商业名义为掩护的机关驻地之一。1925年1月中共四大召开时,会场设在闸北广东街一幢弄堂统楼,二楼开会,布置成私立学校模样,楼梯口装有拉铃,一有敌情就通知楼上,会议代表便及时将文件换成各类教科书。1927年底,中央在同孚路(今石门二路)建有开会和储存物资的机关,外挂“费国禧律师通讯处”和“信谊代办所”的牌子,机关人员扮作律师和业务员。中央专门要求驻机关人员对装扮的身份必须做到“追问不穷”,在衣着、举止、作息等方面完全符合所装扮的身份,“使自己的日常生活俨如自己所说的职业”,以掩人耳目。毛泽东曾说,中国革命所处的环境是:“在内部没有民主制度”,“无议会可以利用,无组织工人举行罢工的合法权利”,这就决定了中国革命不能进行“合法斗争”。中央机关以各种商业机构的名义存在和开展活动,充分体现了中国革命的特殊环境以及中共早年“秘密斗争”的特点。

(二)“借商”,即借助社会上已有的商业实体来开展一些革命工作。如中央的通信机关,来往信件较多,则借用社会上的旅馆、同乡会、律师事务所等实体代收信件;中央的党费需要存放和兑换,就借助社会上的南货行、眼镜店等公司商铺来进行。“商业借用”主要有两种模式,一种是在社会实体中发展党员、建立支部,逐步将该实体拉向中共阵营,为革命工作发挥作用。如上海龙华路外日晖桥的泉漳中学,原为在沪福建泉漳会馆创办的子弟学校,随着许多师生参加了中共组织,泉漳中学逐渐成为中共掌握的重要机关,租界党组织以及左联、社联等革命团体经常在此开会。第二种是通过亲戚关系、交朋友、经济支助等方式与社会实体的所有者建立起良好关系,利用他们的经营实体开展工作。如三民照相馆是中共中央较为重要的联络和物资、档案存放机关,一些中央机关人员也在照相馆内担任员工。由此可知,在秘密状态下中共中央掩护工作的方式是多种多样的。

二、困境与破解:

中央机关的“办商”模式

随着革命形势的发展,中央机关在白色恐怖下遭遇到经费紧张、机关布建和联系群众方面的困难,仅靠“扮商”与“借商”已不足以有效应对。为此,中共中央机关探索出“办商”这一办法。

1927年后中共党组织在上海租界开展革命工作,需要花费大量资金。其中有两处花费较多:一个是布建各类办公机关和党员住处,主要通过租房来解决;第二个是党员的工作费和生活费。中央机关有大批党员没有社会职业,完全靠津贴来工作生活。随着机关的不断扩大,租赁房屋和脱产党员越来越多,经费日益入不敷出。为了节省开支,中央通告要求:“生活费及机关费应减少至极小限度,因此各地工作人必须是少而精干,其中大多数必须是生产化社会职业化,……这样不但可以减少生活机关费开支……逐渐消除党内工作人雇佣劳动化的危险。”然而,党组织一直没有找到有效办法来解决这个问题,中共中央面临很大的经济压力。

机关人员由于对外身份多数都是假扮的,为减少在白色恐怖下的暴露几率,往往会尽量避免和外人来往,久而久之导致脱离社会、脱离群众。1928年11月,中央号召“每个同志(除开必须以革命为职业者外)取得或学习一种职业,打入社会的里面”,要求全体同志将“党员职业化”作为必须拥护的口号。然而在现实执行中存在难度。1929年11月,中央秘书长余泽鸿指出:“在长期的秘密党的生活当中养成深居简出蛰伏密室内的习惯,怀疑群众,对于群众斗争害怕,不敢勇于深入群众,以群众的地位参加和领导群众斗争;束缚在支部工作狭隘的范围内,冲不出党的圈子,落在群众后面,变成群众尾巴,限制党的政治影响的扩大和革命形势的发展。尤其是在白色恐怖严厉的区域,渐渐退避到党内的活动以至关门不动,这是最危险的倾向。”

由于借用的经营实体不是由中共组织自身创建,在白色恐怖比较严重的时候,存在一定风险。一是这些党外人员随时可能不再将实体借给党组织使用,革命工作会受到影响;二是容易让党外人员了解到中共组织内部情况,有泄密风险。如中共中央负责人向忠发与三民照相馆老板范梦菊认识,后来范贪图国民党出的巨额赏格,带特务将向忠发逮捕。

面对这些困难,中共中央经过多方尝试,找到机关“办商”为应对办法,即开办印刷厂、私校、通讯社、律师事务所、商铺等公开的经营实体,让党员作为老板、经理、校长、教员、学生、律师、记者、伙计、工人等,在这些实体中任职。周恩来在负责中央日常工作时,曾强调机关要面向社会,建议以企业、商店、医院等开办经营实体的形式掩护革命工作。在他的推动下,中央在租界布建了一批商业化运作的商业实体。

1.福兴商号。位于云南路447号(今云南中路171—173号)二楼,是中共中央开会、办公、存放文件的重要地点,中央主要负责人经常在此阅读文件、研究工作。1928年春,党中央会计熊瑾玎根据组织安排在此开办“福兴商号”,担任“老板”,经营湖南纱布生意。此外,熊瑾玎还经手开办三家酒店、一家钱庄,与毛泽民一起经营印刷厂,与曹子健经营洋货店,与钱之光经营织绸厂等,作为中央接头和联络机关。

2.达生医院。柯麟和贺诚根据党中央指示于1928年夏在威海卫路(今威海路)开办,是中共中央政治局会议场所。周恩来等中央领导常以看病的名义前来开会。

3.松柏斋古董店。委托“红色牧师”董健吾在法租界开办,用于联络、传递信件和保存文件。当时在上海有很多外国人喜欢古董,共产国际代表装成买古董的顾客来此联络,不易引起注意。

4.秋阳书店。周恩来委派党员胡允恭等开办,作为中央国际通讯联络机关。共产国际提供给中共的部分经费,以订书的名义汇到该书店。

中央特科一处设置多个秘密接头机关,如法租界金神父路(今瑞金二路)白楼、西摩路(今陕西北路)古董店、泥城桥木店、同孚路(今石门二路)“费国禧律师通讯处”“信谊代办所”;中央特科总务处创办“泰亨源水电行”负责为中央机关安装、维修水电设备。

时任中央秘书长的邓小平也亲自开商铺“办商”。他曾在五马路(广东路)清河坊开办杂货铺,售卖香烟、肥皂、洋火等,后又开办古董店,担任老板。

这一时期中央机关虽然开办了一些经营实体,但存在许多问题:第一,由于经营经验不足,多数实体都不盈利甚至蚀掉本钱,难以长久维持。第二,经营的地点、内容、方式考虑不够周全,导致安全隐患。比如“奇星魔术店”,由顾顺章开办,他化名“大魔术师化广奇”,亲自表演。顾属中共高层,公开亮相易被认出。由于这些原因,中央机关总体上仍以“装扮”为主,商业化程度不高。

与中共中央机关同处租界内的江苏省委机关,也同时开展机关“办商”活动。这主要是因为江苏省委的经费不足,要靠商业经营来缓解资金压力。此外,具有经商才干的陈云对省委机关经营商业实体起到重要推动作用。陈云投身革命后非常善于运用各种商业办法、借助商界人士来拓展工作。陈云在淞浦特委任负责人时便开始经商办企,称之为“开铺子做买卖”。陈云进入省委任职并随后担任领导职务后,在江苏省委机关进一步推行“办商”。1930年5月和7月,省委下发通知提倡机关的商业化和社会化。陈云指导党员严朴、秦邦礼开设私校、米铺、家具木器店、玩具店、糖厂、南货店、文具烟纸店等一批经营实体;党员倪兆渔在鸭绿江路(今已并入周家嘴路)二宜坊创办时敏小学作为省委通讯站;党员刘瑞龙在法南区开办饮食店作为联络点等。江苏省委“办商”水平得到较大提高。

三、创新与优化:

中央机关“办商”的增量提效和模式成熟

1931年4月,顾顺章被捕叛变。顾长期负责中央保卫工作,对中央机关非常熟悉。其叛变导致中央不得不将现有机关悉数撤闭。事后,迅速恢复机关成为中央当务之急,紧要关头,陈云被调来中央担此重任。

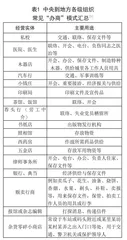

(一)陈云紧急援建中央机关。陈云调任中央后,将江苏省委一些运营良好的商铺直接调拨给中央作为机关使用,将在江苏省委时任用的严朴、秦邦礼、李桂卿、李伟基等一批熟悉商业运作的党员和进步友人调来帮忙,紧急开办家具店、房地产公司、米店、酱园、百货公司等二三十个新机关。这些调拨和新办的机关中,比较重要的有:

1.新生印刷所。位于山海关路肇庆里17号。该处为陈云委托李伟基开办。据李回忆:“陈云同志找我谈话,提出合开一家印刷厂。因为第一,我对印刷业比较熟悉;第二,自己有了印刷所,党内文件也可以自己印了;第三,可以作为同志的联络中心。他给了我300元钱,要我出面筹建。大约是在1930年,……租借了一间统厢房,买了两部小型印刷机和应用工具,取名为新生印刷所。”新生印刷所主要用于开会,以及印制党内文件。这里还是中央少数几个装有电话的机关,平时用于联络经营业务,紧急时刻用于处理革命工作。

2.裕大南货店。陈云花费40元钱在新闸路与大通路(今大田路)拐角处开办,用于中央活动经费的收取与周转。如接收共产国际的汇款、红军截获的国民党军饷银等,并为新设机关租房提供铺保,经营得很好。

3.五马路(广东路)煤球铺。这是陈云的重要办公地点,他每天在煤球铺阁楼上研究工作。他还专门差人在中山路开办了一处厂基,订购机器设备生产煤球,支持煤球铺的经营。

4.徐发记(或王兴记)旧货店。位于南京路虹庙弄,主要用于存放各处机关需用的家具,以及为布建其他机关提供租房的铺保。

5.豫园坊联络机关。中央为该机关配备一部小轿车,专门用于运送人员、文件与物资。

(二)陈云推动中央机关“办商”创新。一位共产国际代表曾经称赞陈云:搞了二三十个铺子,才花了几千元,“证明这个人不简单!”陈云开的铺子不但数量多,而且能够实现盈利。陈云正是将一些创新方法带到了中央机关的“办商”举措中,从而取得成功。

第一,做好商业环境调研。陈云曾对上海一带营商环境有过深入调查研究,他回忆:“我是做杂货生意的,……从前在上海洋行里,卖过铅笔、信封、信纸、钢笔。铅笔什么牌子好,我懂得。一支派克笔是什么价钱,真假如何,这一点我也内行。”对于经营中可能出现的“陷阱”,他也十分明白。比如新的店铺开张,帮会分子会来讨“开门钱”,或强赊硬买,拿店里东西不付钱。于是陈云在裕大南货店开张时,花40元钱买通巡捕房,派两个探员带着手枪在店门口“保护”,使得帮会分子没敢上门骚扰。