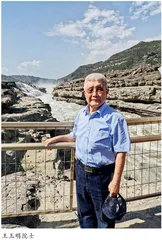

王玉明院士:十二载砥志研发 向祖国交上满意答卷

作者: 李国良

想要在国际上站稳脚跟,就必须大力发展科学技术。在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代科学家接续奋斗,薪火相传,不断推动我国科技实力在短短几十年内实现从无到有、从小到大、从弱到强的历史性跨越。他们以无私奉献、孜孜不倦的科学家精神为祖国科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。

潜心十二载 交上漂亮答卷

2024年7月10日,由清华大学(机械工程系/核能与新能源技术研究院)、中核能源有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、哈尔滨电气动力装备有限公司共同承担的“大型先进压水堆及高温气冷堆”国家科技重大专项中两个课题“立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验” “立式干气密封氦气压缩机样机研制及可靠性试验”(总经费7902万元),通过了国家能源局验收。

两个课题的负责人王玉明院士不仅亲力亲为地主持了总体方案近300轮的优化迭代和技术创新,还亲自参加1:1样机的现场试验,主持故障分析诊断,提出解决措施,同课题组成员一起解决了工程实践中大量复杂的、意料之外的,甚至“卡脖子”的技术难题,成功研制了世界首台套大功率立式干气密封氦气压缩机组,并通过了稳态运转试验、500h可靠性试验、极端工况试验等全面的工程试验验证。王玉明院士带领一百几十人的团队,历经十二载艰辛奋斗,攻坚克难,终于向国家交上了一份满意答卷。

临危受命担重任 攻坚克难结硕果

王玉明院士出生于1941年,1959年考入清华大学,就读于动力机械系燃气轮机专业。1965年毕业后,王玉明的职业生涯跨越了高级研发工程师、高科技企业家和大学教授。他先后任第一机械工业部压缩机械研究所(北京)技术员,核工业部理化工程研究院(天津)工程师、课题组长,天津市机械密封件厂高级工程师、副总工程师,天津克兰密封有限公司研发经理,约翰克兰(天津)有限公司总工程师,天津新技术产业园区鼎名密封有限公司总经理兼总工程师、教授级高级工程师,天津新技术产业园区总工程师。2003年,王玉明当选为中国工程院院士,2007年回到母校清华大学,担任精密仪器与机械学系(现为机械工程系)教授,博士生导师,智能绿色车辆与交通全国重点实验室学术委员会主任,担负起更大的科研与教育责任。

王玉明院士五十多年来一直深耕于重大装备关键基础零部件特别是高端流体密封的研发,成果丰硕,获国家技术发明奖和国家科技进步奖4项(排名1/1/1/3)、省部级科技奖19项,并先后获“全国机械工业优秀企业家荣誉称号”、中国机械工程学会科技成就奖和光华工程科技奖。2012年,王玉明院士再次临危受命,担任“大型先进压水堆及高温气冷堆”国家科技重大专项中两个课题“立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验”“立式干气密封氦气压缩机样机研制及可靠性试验”的课题负责人。

在王玉明院士的带领下,由机械工程系、核能与新能源技术研究院、能源与动力工程系60多位教师、工程师、研究生等组成科研团队,与上面提到的西安陕鼓动力股份有限公司等三个单位一起共一百几十人,打响了攻克核心关键技术的战斗。

十二年来,这支百余人的团队夜以继日攻关不辍。课题实施过程中,王玉明院士带领团队突破了立式宽转速范围刚性轴系设计,氦气介质多级干气密封、非对称双端面平衡级干气密封、橡塑与金属两级保压检修密封、柔性与刚性两级联轴器、大型立式高效电机、高气动性能整体钛合金叶轮及高通流性能蜗壳等关键部件的设计制造技术,进行了一系列重大技术创新。试验结果表明,实际达到的压缩机组技术指标特别是效率,远超当初的预期水平:达到额定流量和压升所需的转速由当初预计的4000r/min降到了3150r/min,不仅大幅度降低了功耗,而且可靠性更高。此外,该项目最大亮点是设置了橡塑与金属两级保压检修密封,可以在不放空机内氦气的情况下检修易损件,并且电机被完全解放因而冷却好、效率和可靠性高。该项目成果为后续高温气冷堆氦气风机提供了可选方案。这支百余人的团队奋战十余载,以耀眼的成绩向国家交出了一份满意的答卷,以创新筑科技强国,以奋斗展科研担当。

面对成功,王玉明院士表示,这支科研队伍既保持了攻关克难的热情和勇气,又能够坚守脚踏实地“焐热冷板凳”的研究状态。科技创新是推动社会进步的重要动力,科技工作者只有只争朝夕,勇敢迎接新时代挑战,才能成为我国科技创新的排头兵,为民族复兴贡献力量。

甘为人梯 奖掖后学

2007年底,王玉明教授在清华大学精密仪器与机械学系(现为机械工程系)创建了“密封与润滑”研究室(现更名为“高端装备关键基础件与增材制造”研究室,简称“基础件与增材制造”研究室),面向高端装备关键核心基础零部件开展应用基础研究和工程应用。研究范围几乎涵盖了所有主要密封类型并与三维打印技术相结合,应用领域涉及能源动力、航空航天、海洋工程、核工程和流程工业等。团队有中国工程院院士1人,长江学者特聘教授1人,国家千人计划特聘教授1人(现为“清华大学王玉明科技强基讲席教授”和首席研究员),北京市卓越青年科学家1人,北京市优秀青年、清华大学学术新人奖获得1人,青年托举人才1人,形成了“金字塔”型的科研教学团队。目前教职人员共14人,其中教授/研究员5人、副教授/副研究员7人,助理教授/助理研究员2人;在站博士后、在读博士/硕士研究生50余人。

科技兴则民族兴,科技强则国家强。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。以当代的院士为代表的科学家和工程技术专家们,以胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,集智攻关、团结协作的协同精神,努力实现更多的突破,不断向科学技术广度和深度进军。

王玉明院士不仅带头践行科学家精神,做新时代科技创新排头兵,还秉持“甘为人梯、奖掖后学”的理念,将自己获得的光华工程科技奖的奖金全部捐献,作为种子基金向社会募捐,牵头在清华大学教育基金会的支持下成立“科技强基人才奖励金”,用来表彰在关键核心基础零部件领域作出突出贡献的中青年专家学者和研究生,以鼓励更多人才投身到该领域的研究开发和产业升级中。“自强不息,追求卓越;厚德载物,奖掖后学。”这是王玉明院士写给学生们的院士寄语,也是自己的人生格言。

把我国建设成为科技强国,是中华民族孜孜以求的梦想,一代又一代的科学家为之殚精竭虑、不懈奋斗。今年已经83岁的王玉明院士依然奋战在科学研究与人才培养的一线,为科技强国而奉献终身。