携手相伴见真情

作者: 邓小燕

又是一年秋高气爽的时节。

在潇潇秋雨之中,我深深思念我的亲人。

1972年一个风雪交加的冬夜,父亲永远的走了……

2005年4月,一个朝霞满天的清晨,母亲离开我们,追随着父亲远行的足迹,去了遥远的彼岸……

在我的记忆中,凡是没有外人时,母亲总是称父亲为“老李”。幼小的我不解此间深义,后来大了一点儿,在父亲写的“自传”中看到,这是他在三年游击战争时期为了保密而用过的化名。我想不明白,仅用了三年的化名,母亲却叫了整整一生。父亲离开的30多年中,每每站在父亲的灵前,母亲低声倾吐心声时,依然如故。近年来,我读了更多的资料,对父母亲有了更深的理解。我懂了,那三年留给母亲的沉重和“老李”在母亲心中的位置,这一称呼饱含了母亲对父亲魂牵梦绕的思念!

我的父母相识在南方三年游击战争时期。2012年是南方游击战争胜利75周年,今年是母亲诞辰100周年,父母亲相聚天堂,在那里共同怀念他们携手同行的岁月。

特殊环境下的初相见

1934年秋至1937年冬,中国工农红军主力离开苏区以后,坚守在南方8省15个根据地的红军和游击队,同持续“清剿”的国民党军队进行了艰苦卓绝的游击战争,牵制和调动了几十万敌军,策应了红军主力长征。三年间,中国共产党和红军游击队同革命群众一起,英勇顽强地抵抗了国民党军队的血腥镇压和疯狂反扑,保存和锻炼了革命力量。

就是在这段最困难的时期,我的父母相识、相知并相爱,最终结成至死不渝伴侣的。

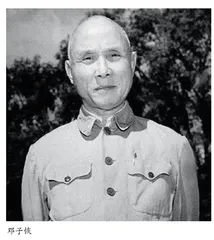

我们的父亲邓子恢,生于龙岩东肖白土的邓厝村。1896年春,父亲率领家乡贫苦农民举行了后田暴动,打响了福建农民武装暴动第一枪,揭开了福建武装斗争的序幕。他曾任闽西特委书记、中华苏维埃临时中央政府的财政部长。1934年10月,由于党内错误路线的排斥,父亲不能跟随中央红军北上,而是率部留守苏区。当时,在百万敌军的疯狂“围剿”之下,留下的人就意味着牺牲,父亲正是在这死亡名单里。之后,父亲历经九死一生回到闽西,和张鼎丞等人共同领导了游击队员开始了这场以弱搏强的游击战争。他们依托山高林密,依靠人民群众的支援与掩护,三年游击,红旗不倒!据解放后统计,从20世纪30年代末到40年代中,闽西的总人口从110万减少到80万,而红军战士的牺牲更是不计其数。

在福建龙岩有一个美丽的小山村——石门炉,那里山高林密鲜有人往来,而当年龙岩地方红军八团的一个秘密交通站就设在这里。交通站站长是本村的地下党员谢增金,早在1929年红四军入闽时他就投身了革命,后来成长为村苏维埃主席。红军走了,谢增金成为“白皮红心”的国民党保长,表面上是维持本村的治安,实则来往于游击队与各交通站之间。按照闽西的习俗,谢“保长”的母亲,很早就为他从不远的崎濑村买了一个姓陈,乳名金娣的童养媳——生于1913年,家里是穷困的吃穿不上,迫不得已才卖给人家讨口饭吃,两人相差五岁,也算是青梅竹马,有活同做,有苦同当,相处得如同兄妹一般。陈金娣于1930年正式写进族谱,成为谢家的媳妇,受到丈夫的影响,金娣也热心参加共产党领导的分田和支援红军的工作,并且协助谢“保长”做了游击队的秘密交通员。

1935年夏季的一天,在为游击队运送布匹之后,一个可耻的叛徒,向国民党供出了谢增金的身份,并亲自带队来抓人。就这样,谢增金为了那些宝贵的布匹,为了保住红军的秘密交通站,英勇地牺牲了。而没有暴露身份的谢家媳妇陈金娣就混藏于人群中,亲眼目睹了自己丈夫惨遭砍杀的一幕。事后,坚强的她,擦干泪水,请族长主持给谢增金过继了一个儿子承担本门香火,自己则拜别了婆母,毅然决然地离开了山乡,参加了地方的游击队。

陈金娣带着强烈的复仇心理往来于石门炉的交通站和后田、白土等地,对地形、敌情极为熟悉。当闽西南军政委员会主席张鼎丞和邓子恢等闽西特委机关的同志到达龙岩与永定交界的石门炉时,她作为闽西军政委员会秘密交通的最佳人选,以一个交通员的身份接应他们,并随他们一起到了山上。就在这样艰苦卓绝的环境下,陈金娣与我的父亲相识,并最终成为我们的母亲。

母亲在本地长大,与当地乡亲们都熟悉,所以常常要冒着被叛徒出卖的危险下山搜集情报。她在赶集时捡拾点旧报纸,或者到老接头户家里,取一点游击队奇缺的粮食和盐巴带上山。她悄悄地把游击队印好的传单散发给拥护红军的乡亲们,也会鼓励大家要团结一心,坚持到红军打回来。每到一地,先要摸清敌情,夜间还要站岗放哨,有空就给大家洗衣做饭,很快就和同志们熟悉起来了。心灵手巧的母亲,又掌握了印刷传单的技巧,后来就专门分管油印工作。

母亲曾经对我讲过,张(鼎丞)老为人和蔼可亲,脸上总是带着微笑,容易亲近。谭(震林)老板则为人豪爽。而化名“老李”的父亲办事稳重老练,作战有方,说话和气,每次接到新的情报,父亲总是先认真阅读,然后就一只手执笔,另一只手按在纸上,嘴里还“嘘嘘”有声,飞快地把一张传单写出来,最后刻写在蜡纸上。父亲的才华深深地吸引了母亲,她自己家境贫寒,没有读过书,不会写字,对于有文化的人格外敬重。母亲最爱听父亲讲话,因为他用词生动、通俗易懂、条理性强,使母亲受益匪浅。张老也多次在她面前夸赞邓子恢的人品。与此同时,母亲的机智灵活、勇敢无畏,她对国民党反动民团的仇恨、对革命工作的积极热忱,也令父亲深受感动,并对母亲渐生好感。细心又善解人意的张老看出了父母的心思,他知道在这样艰苦的环境下,父亲需要有一个胆大心细的女同志来照顾,于是他为两个相互爱慕的人捅开了这层窗户纸。

直到多年以后,张老真挚的情谊仍使母亲备受感动。父亲主动对母亲讲述了自己的前两次婚姻,他谈到为了坚持革命又要保全家人的性命,不得不忍痛写了离婚书,让妻子曹全地到亲戚家躲避战乱;而第二个妻子在长征后的突围时英勇牺牲,都不知道葬身何处……说着说着,父亲深邃的眼中涌出了泪水。母亲被他真诚的情感深深打动,她喜爱这样重情义的男人,坚信他们可以成为同甘共苦的伴侣。于是,两个人的心靠在了一起,两双手也紧紧地握在了一起。

相爱在深山竹寮

1936年4月的一天,在闽西游击队三分区武装交通站一个“顶不能挡雨、壁不能遮风”的竹寮里,父亲自己拿出钱,请站里的同志们吃了一锅面条之后,父母亲携手走进了那个用树枝隔开的竹寮角落里。没有婚服,也没有红盖头,更没有浪漫的花前月下。母亲说,那时能守在你父亲身边,我就会觉得心里踏实,哪里还敢有其他的奢望呢?

母亲曾对我讲起当时的情景,她说,三年期间没有在屋顶下睡过一个晚上。春夏季,南方的雨水极多。雨天,他们只能躲在树下或合打一把雨伞,等晴天再把湿衣晒干。而父亲穿在脚上的一双胶鞋几乎就没脱下来过,以至在下山时,被胶鞋反复磨破的皮肤下的渗出物早已经将鞋粘在脚上,只有用剪刀将鞋剪开才能把脚脱出来。在敌军的围困下,最紧张的时候他们不能生火、不敢开枪。“夏吃杨梅冬剥笋,猎取野猪遍山忙,捉蛇二更长……”这首我幼年就熟记的陈毅老总的赣南游击词,是对那个时期最形象的描述。

1995年,陪母亲回龙岩时,她曾满怀深情地对我讲起当年在山上生存的日日夜夜。1936年闽西南军政委员会移到龙岩活动,有一次,父亲和张老都饿得走不动了,他们坐在路边,看着山上的杨梅树对母亲说,金娣(母亲的原名)呀,你去摘一点儿杨梅给我们吃吧。母亲灵活地攀上树去,摘下一大捧杨梅递给他们。“他们大口地吃着,连核儿都顾不得吐了……”说着说着,母亲的眼眶湿润了。那时,就是这样的野果也不是总能吃到,到了冬天就只能靠挖竹笋来充饥。形势紧张时不能生火,就啃点儿干笋干,吃过后嗓子又麻又痒,就用手去抓脖子,有时连脖子上的皮都抓破了。在那个环境中,有时母亲冒险下山,去可靠的接头户那里取一点儿米和盐。若是敌军封山,不能点火,就只能是用水把米泡一泡,用手抓起来吃……听着母亲的讲述,在我眼前浮现出当年的情景——一群衣衫褴褛、老幼高矮各异的红军,正手抓着生米狼吞虎咽地往嘴里送……父亲和张老、谭老板等人都是新中国成立初期共和国第一代高级领导,不知他们在回顾此情此景时,心中会是怎样的感慨,但我相信,父亲一定牢记挨饿的感觉,所以解放后他才不忍听到百姓被饿死。即使这样,他们中间没有人因饥饿而亡,其中母亲功不可没。

1995年深秋,在石门炉村的山脚下,母亲曾经带我们找到了一处山上的竹寮。那里的山势很陡,四边都是茂密的竹林,我们四肢并用才爬了上去。在母亲所指之处,我仅找到了一处两三米见方相对平坦的地方。在山下的母亲对我们说,应该就是那里。我仔细看过,那里有烟熏过的痕迹,据说是山上打猎者烧饭所在。

就是那个地方,又让老母亲陷入了深深的回忆中。那是1936年末父亲他们刚刚转移到此地,由于这里是老根据地,群众基础很好,乡亲们多半是红军的家属和拥护者。一路辗转、疲惫不堪的父亲很想在山下住一夜、休息一下。但是,母亲凭借她做交通员多年的经验,敏锐地预感到当夜可能会有危险。于是,不顾一切地拉着父亲他们上了山,她就是独自趴在这个小小的竹寮里观察敌情的。果然不出所料,次日凌晨,敌军进了村,烧房抄查红军,又跑到山脚下,朝山上胡乱放了几枪。由于惧怕山上的红军放冷枪,敌人就守在村里,等待天亮再搜山。母亲将这一切看在眼里,立即用暗号通知山上的人迅速趁夜转移。就这样,父亲等人在母亲的帮助下,逃过了这一劫难。我曾问母亲,何以料事如神?她说,我就是觉得有危险,事后才知道是路上就被叛徒发现并跟踪而来。这次,如果不是母亲坚持,后果不堪设想。听了这些,我甚至有些迷信地想,这可能就是女人所特有的第六感吧,上天托信给母亲,冥冥中保佑着红军,保佑着父亲。

站在山坡向远处望去,能看到许多蜿蜒崎岖的山间小路,伸向茂密的竹林间,远远望不到头,可是我知道,当年闽西的红军游击队就是奔走在这些小路上,他们在广大老区人民的大力支持和拼死掩护下,生存下来,并发展壮大。那些忠实于革命的乡亲们自己吃的是煮地瓜甚至野菜,却把配给的米藏在粪桶的夹层里送上山,他们自己因为缺粮少盐,因饥饿而亡者不计其数。当年父亲讲述这段经历时,特别提到,如果不是紧紧依靠革命群众,他们就不可能坚持下来,就不可能取得革命的胜利。

当时,没有电台等通讯工具,游击队和党中央的任何联系都中断了。中央政治局在北上之前特别留下“特殊困难,可事在人为”的指示,其内涵只可意会,不能言喻。作为领导,父亲他们只能从敌人报纸上的消息来判断我军的所在地和行动方向。母亲常常化妆成村妇,去山下赶墟,四处捡拾废纸的同时,把别人包食品的旧报纸带回山上。父亲他们便从中分析出红军前进的方向,尤其是1936年张学良在西安发动双十二事变、我党联蒋抗日等消息都是由此得来。根据形势,父亲飞快地写成抗日宣传的文稿,散发到穷苦大众手中,鼓励他们支持革命队伍,送郎当红军,或是编写成朗朗上口的山歌词,让山下的姐妹传唱,从而达到宣传抗日救国的目的。其中有些歌词,至今仍存留在档案馆。就这样,结合为夫妻的父亲和母亲,互相关心,互相照顾,不仅仅两个人走到了一起,两颗心更是越靠越近。多年以后,母亲对我说,在南方的绵绵细雨中,父母背靠背地合打一把雨伞,坐在大树下,互相靠着对方的体温取暖,期待着天明,期待着穷苦人翻身得解放,期待着革命的成功。父亲总是耐心地向母亲灌输革命思想,讲到共产主义的美好前程,母亲边听边憧憬美好的明天,盼望普天下劳苦大众得解放的一天早日到来。就这样,他们一路同行,相互慰藉、相互支持,风雨同舟整整三年,终于迎来了南方游击战争的胜利。

重情义不离不弃

1937年国共合作达成,经历了三年艰苦卓绝的游击战争考验的红军战士们终于胜利下山。党中央派出的代表张云逸几经转辗,终于和父亲等人见了面。多年没有得到党中央的确切消息,多年没有见过党组织派来的人,他们流着胜利的泪水热烈地拥在一起。接到中央的命令,南方八省游击队在多方努力下,组成新四军,奔赴抗日战场。

2000闽西子弟组成新四军二支队,开拔到皖南的岩寺集结待命。组织考虑到此行路途遥远,且行程中有着诸多险恶,妇女和家属一律留在龙岩白土二支队留守处。母亲送别了自己朝夕相处的亲人和部队,心中充满了离别之情。但是,作为一名共产党员、留守处副官,她没有沉湎于儿女情长,而是很快投入了新的抗日宣传和对敌斗争工作中。