笔耕不辍 岁月铸就

作者: 张帅

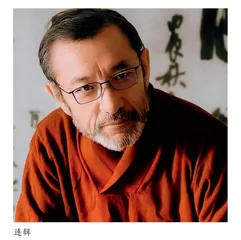

书法是中国传统文化艺术发展五千年来最具有经典标志的民族符号,是中国文化的重要组成部分,它不仅是书写的工具,更是表达思想、传达情感和彰显个体风格的重要方式。自秦朝李斯始,几千年来一直生生不息、不曾断绝,历朝历代都涌现出了数不胜数的书法名家。近期本刊记者采访了当代书法大家、中国艺术研究院原院长连辑,让我们一起了解他以及欣赏他的作品。

连辑,山西沁源人。中国艺术研究院原院长、中国非物质文化遗产保护中心原主任,国家艺术基金专家,中国岩画学会名誉会长,(全国)教育书画协会少年分会名誉会长,中国楹联学会顾问,清华大学文化经济研究院学术顾问,北京大学文化产业研究院兼职研究员,上海体育大学中国体育非物质文化遗产研究院名誉院长,全球少年书画艺术大会评委会主席。

实际上他写字和画画已经好几十年了,从小就养成了对汉字和书法的爱好,空闲了就练习写字。在他上小学时,每个礼拜有一节或者两节课学习练字,拓着写毛笔字,有拓样本就学着描,临着写。初中时,一位喜爱书法的授课老师在课堂上讲字怎么写好看,连辑就用毛笔练习写字,有时也拿钢笔写。他用钢笔写的作文一般都要挂到板报墙上,让同学们去观摩,于是连辑开始对自己写好字有了信心。在高中时,他学校有50多个班级,每个班门口外都有一块大黑板,全校的黑板报几乎都是他负责。他领着两三个人画板报,在大黑板上抄文章和诗词歌赋以及毛主席语录等等,各种颜色的粉笔都不知道用了多少盒。连辑说:“为了画好板报,关于报头的书就买了几十本。时间长了,我就有了写字和画画的爱好,一点点专长,在业余生活期间和其他人一起学习相互交流。自从学了美术后,对写好字、对书法的感觉更准确了。”1977年恢复高考后,连辑被辽大中文系录取,当时的他已经开始发表小说、诗歌、散文。连辑在学习中文期间,中国古代文论和外国文学对他影响比较大,后来他就去辽大哲学系选了美学。

“怎么把握中国传统文化?怎么审美中国的传统文化?对于建筑、城市、自然山川、商业等的审美,我都有研究。当你将古今中外的知识集于一身,审视任何一个领域都会有自己的见解、深度和内容以及专业性,比如,舞蹈、音乐、雕塑、建筑等,都有学术背景作为支撑,书法也是其中之一。我没有拜过师,不受外界所干扰,学习历朝历代好的碑帖,持之以恒的坚持,相信自己,肯定自己的学习方式,多学习,多积累,提升自己的文化修养。后来一直做行政工作,做了团委书记、县委副书记,后来做地区的副市长、常委。练习书法从没有中断过,随着知识的积累,书法更具有专业性。”连辑介绍道。

连辑寄语:

历史上写书法或者读书是小众化的,基本上都是达官显贵、官宦子弟或者是商人,其他人没有条件去读书写字。而现在我们国家有14多亿人口,小学至初中早就普及了义务教育,高中至大学更是系统化的学习,文盲很少,写汉字早已是全民化,当代的年轻人更要发奋读书和写字。写字和书法本质上是一枚硬币的两面,书法就是写好字,只不过写得不好的人不能称之为书法家。书法的法则无论怎么变换,结构是不变的,上下怎么写,左右怎么写,上中下怎么写,左中右怎么写,包围结构怎么写,半包围结构怎么写,都是有法可循的。我觉得不按这个去写是写不好的,在这个基础上有点突破就更好了。我非常鼓励当代年轻人及书法爱好者大胆地写,不要畏惧,不要怕批评,但也不要奔着一定要成为书法家,要把写字当成生活中的一部分。修身养性,多查阅资料,提高眼界和格局,丰富自己的阅历和大脑,会对你的性格和生活带来很多益处。