伟大领袖的诗意人生

作者: 任海泉

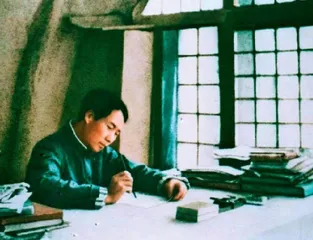

一代伟人千古师,流芳百世有诗词。今年是毛泽东同志诞辰130周年,我在回顾他老人家为推进中华复兴和世界大同而创立的丰功伟业时,初步探索了他由一名乡村少年成长为人民领袖过程中诗词艺术发挥的重要作用。依据生动的史实,我将毛泽东的诗词理论与实践概括为“爱诗、善诗、识诗、慎诗”八个字,创作了组诗《伟大领袖的诗意人生》,但仍感到意犹未尽。就又查询《毛泽东传》《毛泽东年谱》的有关记载,重读各种版本的毛泽东诗词选集、全集,浏览相关专家的研究专著、文章、注解,尤其是拜读了梅岱同志不久前发表的读书札记《毛泽东的诗词观》,感到受益匪浅。遂将组诗展开,写成了一篇同题文章,以表达我对他老人家的无限崇敬和深切怀念之情。

一、爱诗

初依雅韵悟真知,领袖一生尤爱诗。

日出韶山龙出海,人添风采玉添姿。

1893年12月26日,毛泽东诞生于被清代举人戴炯誉为“山水秀绝,必生奇才”的湖南韶山一户农民家庭。受楚湘文化影响,他从小就爱上被誉为中华文化瑰宝、皇冠顶上明珠的中国古典诗词。小时候的毛泽东喜欢说唱整齐押韵而富有诗意的童谣,1901年春节,看到狮子舞到身边,8岁的他脱口而出:“狮子眼鼓鼓,擦菜子,煮豆腐。酒放热些烧,肉放烂些煮。”(《童谣·狮子眼鼓鼓》)而真正把他带入中华诗词殿堂的是启蒙的私塾,在那里除了读诗,还要写诗。1906年秋天,毛泽东因对闷在屋里背书不满而应私塾先生毛宇居之罚,作了一首小诗:“天井四方方,周围是高墙。清清见卵石,小鱼囿中央。只喝井里水,永远养不长。”(《五言诗·赞井》)13岁的他首次以诗咏志,抒发了自己决不作井底之物的远大理想。1910年秋天,毛泽东离家外出求学,临行前改写了一首诗留给父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”(《七绝·改诗呈父亲》)17岁的他再次借诗抒志,表达了自己四海为家、献身伟业的决心和抱负。

与同处新旧文化激烈交锋时代的许多年轻人一样,毛泽东对古诗词的认识也是有反复的,有一段时间他甚至认为“诗赋无用”。转变发生于他入读湖南省立第一师范学校之后,通过熟读诗经、楚辞、唐诗、宋词,特别是《离骚》《九歌》《昭明文选》《韩昌黎集》等诗书,又重新燃起他对古诗词的浓厚兴趣。1915年,毛泽东在写给同学湘生的信中谈道:“梁启超固早慧,观其自述,亦是先业词章,后治各科,盖文学为百学之原。吾前言诗赋无用,实失言也。”从“百学之原”入手,“先业词章,后治各科”,实际上也成了他自己的人生规划。从此,无论春夏秋冬,无论酷暑严寒,他总是起早贪黑,钻研诗赋。在湖南一师,同学们常常看到他迎着晨曦朗读背诵古诗文的身影。

蕴含了无穷智慧和极致美感的中华诗词,伴随了毛泽东波澜壮阔的一生。从战争年代到和平时期,他总是随身带有一个材质不同的书箱,被称为“流动图书馆”。据考证,与诗词有关的书籍是毛泽东书箱里的“压箱之宝”,见之于文字记载的有:《唐诗别裁集》《宋词别裁集》《随园诗话》等。《诗韵》无论什么时候他都喜欢携带,有的韵字下面,还作过好几种标记。每逢诗兴来潮,他总是反复翻看,仔细斟酌。到了一个地方,除了读自带的诗书外,他还经常就地借诗书。1958年3月4日,他刚到成都,立即从杜甫草堂借来各种版本的杜诗12部108本。他还亲自挑选唐、宋、明三朝诗人写的有关四川的诗词,印发给正在此地参加中央工作会议的同志们学习。1974年冬,毛泽东来湖南养病,同样带着他的书箱,里面装着线装本《全唐诗》等书藉。除了书箱带书外,毛泽东的书房藏书中,更是备有大量的诗词典籍,供他随时披阅。

晚年的毛泽东患了老年性白内障,看书很费力。一方面,他叫工作人员给他念诗词文章,海阔天空地与他们交流心得体会。一方面,他又让人将喜爱的诗词文章印成大字本,自己拿着放大镜阅读。为了借助诗词抒发他的晚年情怀,大字本中收录了许多雄浑豪放的宋词,包括辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》。毛泽东不仅通过大字本反复诵读宋词,还在各种批示中提到一百多首宋词。直至临终之前,他还含泪背诵诗词歌赋,抒发他对生死问题的感慨。“庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关。”(杜甫《咏怀古迹五首·其一》)《枯树赋》是南梁庾信的暮年之作,毛泽东特别喜欢此赋,认为作者用形象、夸张的语言,描写了各种树木原有的勃勃生机,以及受到种种摧残而摇落变衰的惨状,对比鲜明,写法成功,读来使人产生不平,感到惋惜。他把自己垂暮之年的心境与《枯树赋》的意境融合到一起,借助《枯树赋》抒发了苍凉悲壮的内心世界。

东坡诗曰:“腹有诗书气自华。”一个人胸中有了诗书,气质和才华自然就超凡脱俗。诗书之于毛泽东,犹如人生的灯塔、思维的翅膀,助他在中华文明的浩瀚海洋上翱翔,从中获得志向,获得智慧,获得豪情,获得力量,获得风采。“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”(《沁园春·雪》)这是他对中国历史上那些盖世英雄的评价,可见“文采”与“风骚”对于领袖和统帅之重要。“数风流人物,还看今朝。”今天的英雄人物,应该是文武兼备,善领风骚。可以说,爱诗贯穿了毛泽东一生。正如他1958年对作家梅白所说:“旧体诗词有许多讲究,音韵、格律,很不易学,又容易束缚人们的思想,不如新诗那样‘自由’,这是一方面。但另一方面,旧体诗词源远流长,不仅像我这样的老年人喜欢,而且像你这样的中年人也喜欢。我冒叫一声,旧体诗词要发展,要改革,一万年也打不倒。因为这种东西,最能反映中国人民的特性和风尚,可以兴观群怨嘛,哀而不伤,温柔敦厚嘛……”

二、善诗

风云际会酿奇思,领袖一生尤善诗。

马背行吟歌壮志,沙场征战创雄辞。

自从1937年美国记者斯诺在《西行漫记》中披露了毛泽东写的长征诗,人们这才知道,他不仅是一位能征善战的统帅,还是一位能吟善咏的诗人。举世公认的是,毛泽东的诗词想象丰富,气魄宏大,寓意深刻,境界高远,平易朴实,雄伟瑰丽,充满革命豪情,具有很高的艺术价值,在中国家喻户晓,对世界影响深远。善诗,是毛泽东诗意人生的突出亮点。

善于在黎明前以诗导向。毛泽东的青少年时期,整个中国正处于黎明前的黑暗之中。为了冲破黑暗,迎接黎明,许多青年才俊以诗言志,投身革命。毛泽东这个时期的诗词也是如此,以立志为主题。“志”往往与“气”“向”相联,他早年的诗词,经历了一个由“树立志气”到“确立志向”的深化过程。树立志气,在他1920年以前的作品中已有充分体现。确立志向,从他1921年参加创建中国共产党的伟大革命实践开始,逐渐地明晰起来,就是从人生抱负、国家命运再到革命道路的一系列政治思考与艺术表达。包括问向:“问苍茫大地,谁主沉浮?”(《沁园春·长沙》)谁是决定中国前途命运的中坚力量?“黄鹤知何去?”(《菩萨蛮·黄鹤楼》)中国革命的出路在哪里?定向:“军叫工农革命,旗号镰刀斧头。”(《西江月·秋收起义》)建立共产党领导的工农革命军,走武装夺取政权的道路。“收拾金瓯一片,分田分地真忙。”(《西江月·蒋桂战争》)实行土地革命,以农村包围城市。“早已森严壁垒,更加众志成城。”(《西江月·井冈山》)依靠人民战争,打破敌人的围剿封锁。指向:“今日向何方?直指武夷山下。山下,山下,风展红旗如画。”(《如梦令·元旦》)在离武夷山不远的地方,毛泽东主持召开了彪炳史册的古田会议,解决了党和红军建设的一系列根本问题,革命前景看好。至1930年初,毛泽东作出颇有诗意的判断“星星之火,可以燎原”,标志着他对中国革命方向、力量、道路的探索基本完成。他的诗词艺术也日臻完善,主要表现手法为依托现实时空,按照自然时序、物序,抒发真情实感,初步形成了雄奇瑰丽的艺术风格。可以说,主义是根,诗词是果,政治上的成熟,促成了他艺术上的飞跃。上文引用的几首诗词,正是他这一时期的代表作。

善于在逆境中以诗解忧。毛泽东说过,十年内战时期,自己曾一次被开除党籍,三次被赶出红军。面对如此严酷境遇,他仍然保持着革命的乐观主义精神,坚持正确的政治主张,开展合法的党内斗争,最终战胜了错误路线。以诗解忧,是他应对逆境的一个有效办法。可以说,他每逢挫折必吟诗。1929年6月,在红四军第七次党代表大会上,毛泽东落选前委书记职务,这是他说的第一次被赶出红军。四个月后,他写下了《采桑子·重阳》,感怀“人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。”鲜明爽朗,气度恢弘,鼓舞人心。1931年11月,刚到苏区的中央代表团给毛泽东戴了一大堆帽子,不久又撤销了他的红军总政委职务,这是他说的第二次被赶出红军。一个月后,毛泽东用通俗易懂的语言,写下了《六言诗·苏维埃政府布告》,告诫“军阀豪绅地主,到处压迫穷人”,“大家要免痛苦,只有参加革命”。对于鼓舞工农群众斗志,推动革命斗争进程,发挥了积极的作用。1932年10月,在苏区中央局会议上,毛泽东因为反对临时中央的错误战略方针,又一次被撤销了恢复不久的红军总政委职务,这是他说的第三次被赶出红军。第二年夏天,他经过往日战场,写下了《菩萨蛮·大柏地》,设问“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?”以欢快的笔调,描绘了一幅“诗中有画,画中有诗”的壮丽景色。第三年夏天,他又写下了《清平乐·会昌》,咏叹“东方欲晓,莫道君行早。踏遍青山人未老,风景这边独好。”用他自己的批注说:“1934年,形势危急,准备长征,心情又是郁闷的。这一首《清平乐》,如同前面那首《菩萨蛮》一样,表露了同一心境。”微妙的是,作者总是用欢快的诗句来对冲沉重的心境,达到心理上的平衡。不了解历史的人,哪能看得出这是逆境中的吟咏?在没有发言权的那些日子里,毛泽东埋头读书,调查研究,向中央提建议,既不是消极“赋闲”,更不是怨天尤人。“踏遍青山人未老”,就是这种精神的艺术写照。

善于在马背上以诗吟战。毛泽东既是诗人,又是统帅。以诗吟战,是他革命生涯和艺术人生的一大特色。毛泽东曾说,他的很多诗词是“在马背上哼成的”。毛泽东的马背诗有两次创作高潮。第一次是在中央苏区指挥反围剿作战时,创作了《减字木兰花·广昌路上》《蝶恋花·从汀州向长沙》《渔家傲·反第一次大“围剿”》《渔家傲·反第二次大“围剿”》等名篇。这些作品以壮阔的意境、豪放的感情和虚实相生、正反对比等艺术手法,有声有色地描写了红军浴血奋战、武装工农、建立政权的英雄壮举,留下了“唤起工农千百万”、“横扫千军如卷席”等佳句。第二次是在长征路上摆脱敌人的围追堵截时,创作了《十六字令三首》《忆秦娥·娄山关》《念奴娇·昆仑》《七律·长征》《清平乐·六盘山》等名篇,留下了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”等佳句。这些作品多数写于遵义会议确立毛泽东在党中央的领导地位之后,意境更加雄阔,感情更加豪迈,比兴手法用得更加炉火纯青。特别是作于长征结束、东征开始时的《沁园春·雪》,更是把毛泽东诗词推向了一个全新的高度。毛泽东的马背诗以短小明快的居多,具有战场笔记又超越战场笔记的功能。与古代的戎马诗、边塞诗不同的是,毛泽东是身处统帅地位的诗人,对战争全局了如指掌。他的诗词是在指挥行军作战过程中创作的,真正是在马背上吟成的。这对他的精神是一种调节,使他觉得“真有意思”,更有益于带兵打仗。也正因为如此,他的诗词以独特的视角揭示了社会发展和战争胜负的规律,更雄壮、更深刻、更乐观、更积极、更灵动,更能教育人、感染人。

善于在胜利后以诗壮怀。随着解放战争在全国的胜利,毛泽东沉寂多年的诗兴又重新焕发出来。他以诗壮怀,迎来了三次创作丰产期。第一次是新中国建立前后,感怀历史发展规律。这一时期,毛泽东创作了《七律·人民解放军占领南京》《七律·和柳亚子先生》《浣溪沙·和柳亚子先生》《浪淘沙·北戴河》等名篇。这些作品格调雄伟,气势磅礴,铿锵有力,从历史发展必然规律的高度正确看待胜利,积极迎接挑战,表达了将革命进行到底的决心和勇气。第二次是社会主义革命和建设取得初步成果以后,感怀人民群众是创造历史的主人。这一时期,毛泽东创作了《水调歌头·游泳》《蝶恋花·答李淑一》《七律二首·送瘟神》《七律·到韶山》《七律·登庐山》等名篇。这些作品格调欢快,意境广阔,想象丰富,大量借用神话典故,热情歌颂了人民群众在共产党领导下焕发出来的冲天干劲和改造山河的英雄业绩。第三次是国际国内面临严峻形势,感怀敢于斗争、敢于胜利的革命精神。这一时期,毛泽东创作了《七绝·为女民兵题照》《七律·答友人》《七绝·为李进同志题所摄庐山仙人洞照》《七律·和郭沫若同志》《卜算子·咏梅》《七律·冬云》《满江红·和郭沫若同志》《水调歌头·重上井冈山》《念奴娇·井冈山》《念奴娇·鸟儿问答》等名篇。这些作品格调昂扬,风骨含蓄,语言遒劲,表达了作者面对内忧外患而藐视一切困难和敌人的英雄气概。毛泽东这一时期咏颂较多的对象,有一花一地。一花,就是“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”的梅花。一地,就是他百战创业的发祥之地井冈山。“犹记当时烽火里,九死一生如昨”,“过了黄洋界,险处不须看”。昨天的九死一生都过去了,明天还有什么艰难险阻不能克服呢!