朱德总司令对我党我军文艺方针形成的探索和实践

作者: 刘建

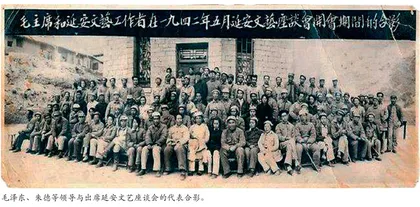

80年前的延安文艺座谈会,是党的文艺工作的里程碑,为党的文艺工作发展指明了方向。朱德同志是人民军队的总司令,他与毛泽东等老一辈无产阶级革命家一起缔造了工农红军,指挥八路军、新四军与日寇浴血奋战,率领人民解放军解放全中国,功勋彪炳史册。他同时又是一位造诣很深的文化人。他的诗词文章极大地鼓舞着全国军民。他对无产阶级文化艺术事业做出了不可磨灭的贡献。从红军初创时期到延安时期以至建国以后,党和人民军队文化事业的发展、文艺方针的制定,都留下了他探索的足迹和睿智的奉献。研究朱德总司令对我党我军文艺方针形成的探索和贡献,对于我们牢记初心使命,推动新时代文化艺术事业繁荣,具有十分重要的意义。

红军时期的初步探索

南昌起义后,朱德率领仅存的队伍历经千辛万苦与毛泽东会师井冈山,从此开始了创建和领导人民军队新的辉煌历程。在这个艰苦卓绝的历程中,军事斗争是他担负的主要任务,而要保证军事斗争的胜利,政治和文化斗争不可或缺。于是,朱德在率领红军将士与敌浴血奋战的同时,领导指战员们以笔作枪,开展多种形式的政治斗争和文化斗争,为后来党的文艺方针的制定奠定了实践基础。

带头撰写充满激情又很接地气的文稿,鼓励官兵义无反顾地投身革命战争。朱德早年勤奋好学,文化底蕴非常深厚。1906年到1926年,曾创作多首诗歌,抒发忧国忧民、拯救国家的宏伟志愿。成为红军总司令后,又在戎马倥偬之间,以革命浪漫主义和革命现实主义相结合的手法,创作了许多诗词和文稿,这些诗文在艰苦的战争环境中大多遗失,但留下来的仍然让人读来荡气回肠。如在第三次反“围剿”战争前,面对超过红军兵力十倍的三十万敌军,为了取得反“围剿”战争的胜利,他撰写了《怎样创造铁的红军》一文,在中共苏区中央局机关报《战斗》上连载。文章指出,在当前严峻的形势下,“创造铁的红军是目前党的最迫切最重要的任务之一”,并提出“确定红军的阶级性”“无条件地在共产党领导之下”“政治训练的重要”“军事技术的提高”“自觉地遵守铁的纪律”“要有集中的指挥和统一的训练”六个基本条件。这篇文章,既高屋建瓴又非常接地气,对提高红军的作战能力,取得第三次反“围剿”战争的胜利,起了重要的指导作用。1931年12月14日,赵博生、董振堂、季振同、黄中岳等率领第二十六路军一万七千名官兵,带着两万支枪在宁都起义,参加中国工农红军。12月30日,朱德和王稼祥以红军总司令和总政治部名义发布《为孙连仲部二十六路军兵士投入红军告全国兵士书》,指出:“苏维埃政府是帝国主义的死敌”,要“驱逐一切帝国主义滚出中国去”,而国民党却“把东三省送给了日本”,还“不准兵士抵抗”。号召“全国被压迫的兵士们,我们不能再忍受下去”“哗变到红军中去!打倒国民党!驱逐帝国主义!”“与革命的工农群众一起努力!”文告极大地激发了国民党军中士兵的觉悟,以后陆续有国民党军队起义加入红军。朱德的这些文稿,政治性强,非常接地气,为他后来指导知识分子联系人民群众、写出有血有肉的作品奠定了基础。

支持部队创作催人奋进的歌曲,激励将士不畏艰险,为人民解放而奋斗。歌曲歌谣以明快的节奏、丰富的内涵,成为红军鼓舞士气的有效形式。在艰苦的战争环境中,由于敌人的严密封锁,红军的物质生活条件极差。根据地内军民生活所需要的食盐、棉花、布匹、药材以至粮食奇缺,红军官兵一日三餐离不开红米饭、南瓜汤,有时还吃野菜。严冬时节,战士们依然光着脚,穿着单衣。朱德支持官兵创作了许多歌谣,以鼓舞斗志。其中两首歌谣流传久远:“红米饭,南瓜汤,秋茄子,味好香,餐餐吃得净打光。”“干稻草来软又黄,金丝被儿盖身上,不怕北风和大雪,暖暖和和入梦乡。”为了解决部队吃饭问题,红四军司令部发起下山挑粮运动。朱德带头挑粮和背粮,来回一百多里地,翻山越岭,顶风冒寒,非常辛苦。为了照顾年过四十的朱德,战士们把他挑粮用的扁担藏了起来。朱德找来找去没找到,就让人向老乡买了一根毛竹,又做了一根扁担,并在扁担上写下“朱德记”三个字,以防别人再拿走。战士们将此事编成歌谣:“朱德挑谷上坳,粮食绝对可靠,大家齐心协力,粉碎敌人‘会剿’。”这种歌谣对部队鼓舞很大。《红军纪律歌》是红军长征中经常唱的歌曲:“英勇的红军指战员们,百倍紧张起来啊!提高红军铁的纪律,保证战争的胜利。军纪党纪,战场纪律,平时好坏,关系战时胜利,一桩一件,一时一刻,严格遵守莫忘记。”除此以外,还有诸如《过新年》《反攻歌》《粉碎敌人的乌龟壳》《红军英名传四方》《红军打仗为干人》《再战遵义歌》等等,都被军民反复传唱,给艰苦奋斗中的军民带来无穷的力量。

朱德的扁担

指挥部队刷制并张贴通俗易懂的标语口号和布告,宣扬人民军队的任务和主张,鼓舞人民投入革命斗争洪流。古田会议明确,红军不仅是战斗队,而且是工作队和宣传队。宣传队的主要宣传手段,就是每到一地,大量张贴各种通俗易懂的标语口号和布告。朱德在部署部队作战的同时,常常亲自指导这方面的工作。1929年8月,为粉碎敌人的“三省会剿”,朱德指挥红四军第二、三纵队攻占宁洋县城后,立即做了三件事,一是刷制并到处张贴标语和布告,宣传红军的宗旨和工农革命的道理;二是打击当地土豪,没收了他们的粮食和财物分给贫苦群众;三是烧毁国民党宁洋县衙门,处决土豪劣绅。他把刷制并到处张贴标语和布告放在入城工作的第一位,可见对这项工作的重视。

长征途中,无论战斗多么频繁、激烈,所处环境多么艰苦,朱德总是鼓励部队积极书写标语口号。这些宣传标语和口号有的写在民房的墙壁上,有的写在木板上、石壁上、墙头上等。书写的材料有墨水、锅灰水、石灰水、泥巴水等。宣传内容包括“共产党是无产阶级的政党!”“红军是抗日的武装!”“蒋介石是卖国贼!”“取消一切苛捐杂税!”“红军是帮助工人农民的,白军是帮助土豪劣绅的,不当白军,当红军去!”“苗人、侗人与汉人有同样的权利!”等等。据不完全统计,仅红军长征沿线的标语口号,至今完整保存下来的就有7000多条。

1935年5月,红军长征抵达彝族地区的冕宁县。朱德在有彝、汉人参加的群众大会上讲话,说彝、汉是一家,穷人要团结起来,打倒蒋介石和四川军阀,才能翻身过好日子。他还以红军总司令的名义发布了《中国工农红军布告》:“中国工农红军,解放弱小民族;一切夷汉平民,都是兄弟骨肉。可恨四川军阀,压迫夷人太毒;苛捐杂税重重,又复妄加杀戮。红军万里长征,所向势如破竹;今已来到川西,尊重夷人风俗。军纪十分严明,不动一丝一粟;粮食公平购买,价钱交付十足。凡我夷人群众,切莫怀疑畏缩;赶快团结起来,共把军阀驱逐。设立夷人政府,夷族管理夷族;真正平等自由,再不受人欺辱。希望努力宣传,将此广播西蜀。”《中国工农红军布告》,六字一句,一韵到底,通俗易懂,不仅揭露了四川军阀的罪行,而且准确阐明了中国共产党和红军的宗旨、任务、政策和纪律。这与之后发布的《藏区十要十不要》《回区十要十不要》等布告一起,为红军顺利通过少数民族地区,瓦解敌人包围圈发挥了重大作用。

此外,朱德还亲自指导红军官兵运用红色话剧、舞蹈、漫画、快板等多种形式,向广大军民做宣传鼓动工作,启发人民群众的阶级觉悟,推动各项工作任务的完成。他的这些探索,为党的文艺方针的形成打下了坚实的基础。

抗战时期的躬亲实践

抗日战争时期,朱德不仅亲临前线指挥八路军新四军对日作战,而且倾注很大精力参与各种文艺活动,关心文艺工作者的成长进步,亲自动笔创作诗词、撰写理论文章,提出许多与毛泽东文艺思想相一致的观点,为我党我军文艺方针的确立做了思想和理论上的准备。

全力支持文化艺术活动。1939年1月,朱德在山西沁县举行的晋东南各剧团代表座谈会上讲话指出:戏剧是宣传群众的有力武器,应多表现抗战中各地悲壮斗争的事迹。11月出席在武乡县举行的中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会成立大会并发表讲话。1940年春节,朱德在太行山武乡县召开了前方文艺座谈会,勉励文艺工作者要更好地利用文艺武器进行斗争。1940年6月,鲁艺举行成立二周年纪念大会,朱德出席并讲话,他说:“在前方,我们拿枪杆子的打得很热闹,你们拿笔杆子的打得虽然也还热闹,但还不够。这里,我们希望前后方的枪杆子和笔杆子亲密地联合起来。”“打了三年仗,可歌可泣的故事太多了。但是,好多战士们英勇牺牲于战场,还不知道他们姓张姓李,这是我们的罪过,而且也是你们文艺的罪过。”7月24日,朱德又应邀到鲁艺作了《三年来华北宣传战中的艺术工作》的专题报告,解决了师生们在抗战文艺创作中遇到的一系列问题。此后,鲁艺组成了文学、音乐、戏剧、美术等十几个工作团、演出队、创作组奔赴前方,创作了一批反映抗战、鼓舞军民的好作品。1942年7月6日,鲁艺为十几位为民族解放献出宝贵生命的文艺工作者开追悼会,朱德撰写了“从军杀敌,以笔当枪,正义宣传参与政治战;为国牺牲,血花齐洒,英勇楷模是为艺术光”的挽联。

1941年4月10日,八路军留守兵团政治部艺术学校在延安成立,朱德出席开学典礼并讲话。他说:“部队艺术要从打仗着手,方向要艺术。八路军天天打仗,离不开对敌人及群众的宣传。因此,部艺(学校的简称)的学员应练习战斗的生活与宣传的才能。”他还说:“打日本有两件武器不能少,一是枪,二是笔,有了这两件武器,就一定能打败敌人。鲁艺就在你们身边,要向他们学习,学好艺术本领,用文章、歌曲、美术、音乐、戏剧作武器,参加抗战。”

1942年10月10日,延安平剧研究院成立。朱德专门题词祝贺:“宣扬中华民族四千余年的光荣传统。”以后,他又多次观看平(京)剧院的演出。艺术家们说,朱总司令经常来看戏,为演职人员增添了动力。

1944年6月,青年艺术剧院编排了大型活报剧《开辟第二战场》。剧中有许多外国人物登场,要穿皮鞋,剧团找不到那么多皮鞋,就派人向朱德求援。他二话没说,把自己的皮鞋交他们拿去用。后来,朱德又从战利品中拨出一些军事道具,供青艺演出使用。

朱德不仅积极支持文艺团体开展艺术活动,而且把帮助他们端正艺术方向放在第一位。1941年4月,中央青委的一些人在延安大砭沟口青委所在地,办了一个名曰“轻骑队”的手抄壁报,以杂文形式专门暴露延安的“阴暗面”,但往往失实、武断。朱德看后专门给轻骑队编委会去信,严肃指出它的编辑方针有问题,必须加以纠正。后来,“轻骑队”根据朱德和各界意见,登报检讨了自己的错误,端正了编辑方向。

在朱德等中央领导的支持帮助下,解放区文化艺术界创作演出了许多为军民喜闻乐见的文艺作品,为抗战的胜利做出了贡献。

真心实意做文艺工作者的朋友。朱德深知,人才是事业成功的保证。无产阶级文艺事业的发展需要千百万与人民大众相结合的艺术家去奋斗。作为党和军队的领导人,他对文艺人才关怀备至。

1940年5月,著名文学家茅盾携全家逃出新疆军阀盛世才的魔掌来到西安八路军办事处,想转去延安,被国民党当局阻拦而滞留在西安。他和同行的几十名进步青年在八路军办事处意外见到朱德和周恩来。朱德安排他们穿上军装扮作随行人员搭他的车队去延安。因为朱德是第二战区副司令长官、第十八集团军总司令,国民党特务不敢为难他。路上,朱德主动与茅盾等人交谈,告诉他们许多革命道理。经过黄帝陵时,朱德带领大家前去拜谒并发表了重要讲话。他说:“我们都是黄帝的裔胄。中华民族有五千年光辉的历史,然而近百年来我们这个民族却遭受了帝国主义的百般欺凌,被称作‘东亚病夫’。现在这个古老的民族觉醒了,我们这些黄帝的子孙点燃了民族解放的烽火,全国人民正进行着神圣的抗日战争。抗日战争就是中华民族复兴的战争。我们一定要把这场战争进行到底,我们也一定能取得战争的最后胜利。”茅盾后来回忆说,总司令的教诲使他终身难忘。

1936年,著名作家丁玲来到陕北。她是第一位到达延安的文化人。朱德热情接见了她,并给她的创作提供了很大帮助。朱德曾经说,“我那里战斗电报、英雄故事和前方材料有的是,你们来看么,看了好写东西”。朱德的资料为丁玲的创作提供了丰富的素材,她后来写出《太阳照在桑干河上》,获得苏联斯大林文艺奖金,并被译成多种文字在各国读者中传播。

刘白羽与朱德多次接触、交谈,朱德对刘白羽的创作给予很大支持。刘根据他与朱总司令交往的感悟和采访的素材写成《朱总司令在延安》一文,生动记述了当年和朱德在一起的日子。

诗人肖三与朱德交往较多。肖三当时担任《大众文艺》和《新诗歌》主编。他向朱德约稿并将朱德的四首诗发表在1940年8月15日出版的《大众文艺》上。9月间,朱德又把他新写的一首七绝《过太行口占》交给肖三,这首诗和董必武、叶剑英、田汉、郭沫若的诗发表在12月1日出版的《新诗歌》第4期上。

诗人何其芳听了朱德在延安文艺座谈会上的讲话,主动清算了自己的小资产阶级思想,使自己的精神和创作面貌焕然一新。后来,他在《朱总司令的话》一文中表达了对朱德的崇敬。朱德也由此文知道何其芳是个坦诚、认真的人。1947年,朱德点名要何其芳做他的秘书。何其芳后来回忆说:“那真是一段终生难忘的经历,我学到了许多许多书本上学不到的东西。”