从王星记、张小泉到阿里巴巴、海康威视

作者: 朱森第

杭州市,作为浙江省的省会城市、历史文化名城,自古以来便以其独特的地理位置、丰富的人文资源、美丽的湖光山色而著称。尽人皆知“上有天堂,下有苏杭”,杭州更成为人们的向往。随着时代的变迁、技术的进步,杭州市的产业也经历了多次的变革和发展。杭州从“风景天堂”“西湖天堂”走向“硅谷天堂”“高科技天堂”,勾画了杭州的产业演进轮廓。其产业发展经历了从新中国成立前到新中国成立后的工业化初期、工业化中后期,到如今大力发展数字经济时期。了解各个时期杭州的产业结构及重点产业、知名企业,探求其70多年来的产业演进轨迹和走向,对杭州市经济社会的未来发展具有循规而明方向的作用,对全国产业转型升级、构建现代产业体系,也有借鉴意义。

一、新中国成立前

民国时期,杭州市的产业以传统的手工业和农业为主。丝绸、纺织、印染等轻工业是当时的主要产业。茶叶、餐饮也驰名全国。新中国成立初期,杭州和全国一样,可以说基本没有制造业,仅有些作坊式的工厂和修配业。丝织厂、茶厂遍布全市,饭店、餐馆颇具规模。难得杭州那时有一个飞机修理厂,在老底子笕桥机场附近,这也成为现今杭州发展民用航空大飞机部件的历史渊源。两句顺口溜道出了杭州那时的典型产业:王星记、张小泉,驰名刀剪檀香扇;都锦生、奎元馆,丝绸织锦片儿川。

二、工业化初期

新中国成立后,杭州市的产业进入了新的发展阶段。这一时期大致在20世纪50年代至70年代(“一五”至“五五”计划期间),中央政府和各级地方政府大力支持工业发展,特别是重工业的发展。机械制造、化工、钢铁等重工业逐渐成为杭州主导产业。此外,农业和纺织业也得到了进一步的提升和改造。杭州位于当时的战略前线,国家的重点建设项目并不布局于此,但杭州的机械工业也涉足不少门类,从整机如制氧机、汽轮机、重型机械、锅炉、机床、仪表到关键零部件如轴承、齿轮箱、链条等行业,有杭氧、杭汽轮、杭重、杭锅、杭机、杭州轴承、杭州仪表、杭州齿轮箱、杭州链条等代表性企业。这一时期,除了机械工业,也建设了一批钢铁、化工、纺织企业,杭州钢铁厂、杭州化工厂、杭州玻璃厂、浙江麻纺厂等成为杭州当时的大企业。

工业化初期,杭州市的产业虽以重工业为主导,机械工业为重点,但同时轻工业、电子工业和汽车零部件制造也开始迅速发展。

这一时期,杭州市的企业已开始注重技术创新和品牌建设,一些企业发展壮大,进入本行业前列。为适应加快发展工业的需要,一些专科学校重组为工学院,如浙江丝绸专科学校更名为浙江丝绸工学院(1964年),现为浙江理工大学;浙江化工专科学校演变重组后为浙江工学院(1978年),现为浙江工业大学;杭州无线电工业学校改建为杭州电子工学院(1979年),现为杭州电子科技大学;杭州商业学校(浙江商业学校)改建为杭州商学院,现浙江工商大学。这些学校与杭州原有的浙江大学、杭州大学、浙江农学院等,为杭州的产业发展培养和输送了人才。

杭州工业化的产业基础由此奠定,发展产业所需人才的培养也得以重视。杭州的产业和经济发展蓄势待发。

三、工业化中后期

这一时期大致在20世纪80年代至21世纪头十年(“六五”至“十一五”计划期间)。期间经历改革开放、乡镇企业兴起、民营企业发展、引进技术、合资合作、两化融合各个发展阶段。

改革开放后,杭州市的产业迎来了新的发展机遇。随着对外开放的进一步扩大,杭州市的工业、农业和服务业都得到了快速发展。特别是高新技术产业和现代服务业的崛起,为杭州市的经济社会发展注入了新的活力。

乡镇企业和民营企业的发展壮大,扩展了杭州工业门类,激活了国有经济为主体的杭州工业。万向、传化、华立、娃哈哈等企业活跃在杭州、浙江和全国市场,并逐渐成为行业龙头企业。钢构网架业,乡镇企业游刃有余,形成以杭萧钢构、东南网架、大地网架为代表的优势企业群。2005年杭州市有59家民营企业入围中国民营企业500强,位居全国全省第一。

紧随国家对外开放的步伐,杭州的工业企业通过引进国外技术、合资合作,提升了企业的产品档次和企业竞争力,加快了企业发展。代表性的企业有:杭汽轮引进西门子技术并保持长期合作;杭氧与德国林德公司合作生产;西子电梯与美国奥的斯电梯合资。外资企业落户杭州的逐渐增多,有的已成气候。摩托罗拉公司的高端手机产量2006年达3700万部,销售产值超300亿元。

化工产业在杭州也有相当规模,在浙江省排第二位,仅次于拥有港口优势的宁波,形成了化学原料、化学制品制造、橡胶加工等以精细化工为特色的优势行业。2005年杭州市化工产业有规模以上企业539家,企业数是宁波市的两倍多,但工业总产值472亿元,不到宁波的一半。杭橡、新安江化工、鑫富化工、传化化学等企业规模较大,为杭州市化工的代表性企业。

信息通信技术发展迅猛,杭州趁势而上,电子信息、通信设备制造快速发展。UT斯达康、东方通信在那个年代曾是行业的明星企业,同时涌现了一批电子信息企业。工业控制系统(DCS),那个时期中国市场基本为国外知名企业产品占据,浙江中控奋起而突围,经过十几年努力,终得三分之一的中国市场。

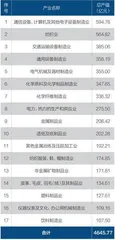

在工业基础日益雄厚的情势下,杭州的制造业尤其装备制造业得到快速发展并形成特色。装备制造业产值占浙江全省四分之一,位居全省首位。表1列出了2005年杭州市规模以上工业总产值超百亿元的产业,这些产业的总产值约占市规上工业总产值的85%,其中装备制造业总产值约占规上工业总产值的38%。装备制造业的不少产品在全国享有盛誉,市场占有率较高,例如余热锅炉为70%,乙烯冷箱为92%,船用齿轮箱为80%。

表1:2005年杭州市规模以上工业总产值超百亿元的产业

2002年党的十六大提出“以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”,杭州市进入了两化融合阶段,工业化和信息化深度融合,推动了杭州市产业的转型升级。杭州逐渐清醒地认识到,只有信息化带动的新型工业化,才是实体经济的出路所在。这一时期,阿里巴巴、网易、海康威视等开始崭露头角,并快速成为全球知名的企业。同时,一批信息通讯企业抓住商机,在杭州这块沃土上发芽、成长、开花、结果。因产业发展的需要,加之良好的软件创业环境,软件产业应运而生,迅速发展。2014年,杭州市获评“中国软件名城”称号。

杭州市的定位,上世纪60年代为“综合性工业城市”,80年代则着力“发展第三产业,限制重工业,搬迁城市中心区内污染环境的小型工厂”。2000年后杭州高举“工业兴市”大旗,2006年提出“适度发展重化工业”,意在“重点突破装备制造业,大力发展运输设备制造业,集聚发展化学工业,积极发展材料工业”。

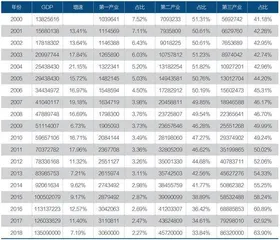

表2:2000年-2018年杭州市GDP、增速及产业结构

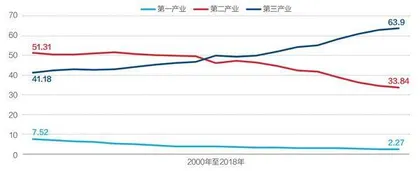

图1:2000年-2018年杭州市三次产业在GDP占比的变化(%)

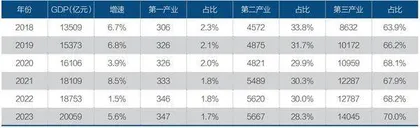

表3:2018年-2023年杭州市GDP及三次产业的占比

杭州一直有发展汽车制造的想法,可总不得机会。万向集团从汽车零部件起家,形成一定实力后想做乘用车,终于在发展电动汽车时有了机会。在此期间出现不少采购汽车底盘开发房车等各种整车企业。也有不少企业在发展汽车整车制造上做过尝试,但都或未成规模或未成功。引入吉利后,杭州的汽车产业发展起来了。如今,智能网联汽车作为新兴产业重点培育。船舶及船用机电设备等也发展起来了,全市交通运输设备制造业已颇具规模。

杭州的快速发展和良好营商环境,吸引了外地的企业到杭州落户、发展。正泰到杭州发展配电设备和光伏,和利时、新松等国内知名的高技术企业入驻开发区,华为等企业在杭州建立研究院。

绿色能源装备制造随之兴起,正泰新能源、浙江运达风力发电、中控集团可胜公司的光热发电在国内均处前列。

2000年-2008年,杭州实现工业化的同时,大力发展服务业,工业和服务业并进。2009年杭州又提出“服务业优先”发展战略,积极承接国际高端服务业转移,不断扩大消费性服务业,培育和促进生产性服务业快速成长,由“服务业大市”向“服务业强市”转变。旅游、文化、房地产、金融、商贸、物流、中介等服务业的优势日益明显。文创、游戏软件、电子商务、移动支付在这个阶段加速崛起。装备制造企业则发展服务型制造,由提供产品向提供产品+增值服务+解决方案转变。杭氧、华立、海兴电力、杭叉等企业都进行了探索。

第三产业在GDP(国内生产总值)比重由2009年的49.99%提高到2013年的54.33%。

这一时期,杭州经济社会得到全面发展,工业增速虽在2009年以后处于低迷,且在GDP的比重一直下降,但规模增大、门类增多、竞争力增强、工业体系进一步完善。同期,服务业快速发展,尤其高技术服务业发展加速,成为新的经济增长点。智慧城市建设不断提升,实施“城市东扩、旅游西进、沿江开发、跨江发展”,城市化进程加速。

四、数字经济发展时期

这一时期大致从2020年至今(“十二五”至“十四五”规划期间),与前述工业化中后期有一定交叉,大致可分为两化融合起步、数字经济发展、数字经济攀升三个阶段。

2001年-2008年杭州市经济高速增长,GDP增速一直保持10%以上。2008年美国次贷危机引发国际金融危机,杭州经济增速下降,工业增速下降更剧,2009年仅有0.12%。一直到2015年,工业增速均低迷。2009年至2013年,杭州市GDP增幅在全国15个副省级城市排名一度退至最后一名。杭州果断地把经济发展重点转移到信息经济上来。2014年7月,中共杭州市委十一届七次全会,审议通过《关于加快发展信息经济的若干意见》,作出发展信息经济的战略部署,把“发展信息经济,推动智慧应用”定为杭州的“一号工程”,目标是“率先成为特色鲜明、全国领先的信息经济强市和智慧经济创新城市”。并以“三化融合”(数字产业化、产业数字化、城市数字化)为主要路径,打造“全国数字经济第一城”。