轻微犯罪记录封存,他们能去掉“标签”吗?

作者: 王丽娜在招工市场上,如果你是一个有行政违法等不良记录的人,可能应聘保安和保洁都不够格。

11月底,在北京市五环外的马驹桥镇,一家劳务中介在窗户上张贴着大大小小的招聘海报:短期地铁安检员,要求“无前科”;保安、保洁、安检,要求“无前科无不良记录”;代驾招募,要求“无犯罪前科”。

劳动力市场上通常提到的“前科”“案底”“不良记录”,都不是法律术语。“前科”和“案底”,在司法实践中一般指刑事犯罪记录,但是在社会上存在泛化理解,一些人认为行政违法行为因长期记录在案,也属于通俗意义的“案底”。不良记录则指违法犯罪记录、不良信用记录等。这些记录,在竞争激烈的劳动力市场,会或明或暗成为筛选求职者的因素。一些用人单位则会明确列出基本的招募门槛——无犯罪记录或者无违法犯罪记录,不论具体情节和过去时长,将这些求职者挡在门外。

个人及其亲属、特定社会关系人,因其犯罪和刑事处罚记录所产生的就业、社保限制等后果,这些被称为犯罪附随后果。其中,尤以职业资格受限最为显见。比如,一旦有刑事犯罪记录终身不得担任公务员,一些刑事犯罪记录会在一定期限内影响担任公司的董事、监事和高级管理人员等。就业时还应如实报告。中国的刑法1997年修订时,设立前科报告制度,增加规定即“依法受过刑事处罚的人,在入伍、就业的时候,应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚,不得隐瞒”。这给他们就业和重新融入社会带来一些障碍。

犯罪附随后果的主要作用在于减少和预防犯罪,加强社会管理。但近年来,随着中国经济社会的发展,刑事犯罪结构出现重大变化,重罪案件占比持续下降,轻罪案件比例、轻刑率上升,轻罪治理成为时代课题,轻微犯罪记录封存或者消除的讨论在近年来越发显现。

2024年7月18日,二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,首次明确提出“建立轻微犯罪记录封存制度”。12月5日,最高人民检察院公开发布《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》,提到加强轻微犯罪问题研究,推动建立轻微犯罪记录封存制度。这一制度,给轻微犯罪人员及其亲属带来极大的期待。

“生活还得接着过”

寻找工作机会的视野不断向城外延伸,陈平(化名)最终在郊区找到一份物流业的工作,那里远离地铁和公交站点。居住在中部地区一个城市,陈平每天上班单程需耗时一个多小时。能找到工作,陈平也就忽略掉日常通勤的不便,他明白这多少算是其“醉驾”获刑的一个代价。

三年前,陈平和朋友聚餐喝酒后,凌晨1时许驾车返家,路上被交警拦下,后因危险驾驶罪,被判处拘役一个月,缓刑两个月。刚被查处时,29岁的陈平焦虑得睡不着觉——突然变成了罪犯,这个记录还将终身背负。

陈平业已成家,“生活还得接着过”,他重新找工作,有些职业做不了,但有些民营企业还能进。找到工作忙碌起来后,陈平逐渐不再深陷醉驾入罪的苦恼。得知轻微犯罪记录封存制度定调,陈平揣测着几时能“落地”。他告诉《财经》,有朋友一听说这个制度,就去开无犯罪证明,“想试试看能不能开出来”,但制度还未“落地”,当然是碰壁。

像陈平这样因醉驾被判危险驾驶罪的不在少数。单纯的危险驾驶罪,最高刑罚是拘役六个月。2011年,危险驾驶罪成为一项新增罪名,醉酒驾车、飙车等危险驾驶行为正式写入刑法。近几年,危险驾驶罪的案件数量,一直高居全国法院刑事案件首位。2023年12月,最高人民法院等发布“醉驾”新规,按照“酒精含量+情节”的方式划分入罪标准。2024年前三个季度,全国检察机关受理危险驾驶案件25万人,同比下降41.3%。

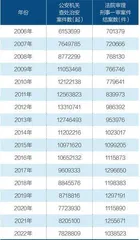

当前,中国社会和刑事犯罪结构已发生重大变化。近30年来,随着社会快速发展,法网越织越密。2023年全国法院刑事一审案件收案达123万件,近20年前的2004年,当年全国法院刑事一审案件收案64.7万件。值得关注的是,中国的重罪案件占比持续下降,轻罪案件不断增多,轻刑率明显上升。

11月,《财经》记者在北京市郊一个工作室,见到“80后”王杰(化名)。因曾有刑罚记录,这些年来他成为一个自由职业者。2008年8月,王杰接到派出所打来的电话后回家,原来办案人员发现他曾购买气枪铅弹的线索,王杰如实回答并找出一年多前购买的气枪铅弹,经清点共1090发,这是他花费90元从知名电商平台处购得。

王杰回忆,当时21岁的他赋闲在家,出于好奇购买卖家最低起售价款的气枪铅弹,并不知道具体数量是多少发,买来后就放在房间,没有实际使用过,他更不知道2001年最高人民法院通过的司法解释,将购买气枪铅弹500发以上定为非法买卖弹药罪的入罪标准。这个行为,扭转了王杰的人生。案发后王杰被认定为自首,依法予以减轻处罚,获刑一年六个月。

因为所涉罪名敏感,王杰很难外出找工作,辗转成为自由职业者。王杰渴望建立起稳定的情感关系,但是他知道背负的罪名会影响子女甚至配偶的择业等,目前依然单身。在一些节假日外出时,或经过一些地方时,王杰遇到检查人员会遭到一番盘查。王杰说,这就像“反复提醒你,你是一个罪犯”,这让他深受其扰,并时常反思“自己到底做了什么”。2023年,王杰找到秦勇律师提出申诉。

秦勇认为,王杰并不具有非法买卖弹药的主观故意,没有产生社会危害性,并且2018年最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》,明确规定对于气枪铅弹案件,在决定是否追究刑事责任以及如何裁量刑罚时,应当综合考虑气枪铅弹的数量、用途以及行为人的动机目的、一贯表现、违法所得、是否规避调查等情节,综合评估社会危害性,确保罪责刑相适应。但最终,王杰的申诉以失败告终。

表1:近年来治安案件和刑事一审案件数量

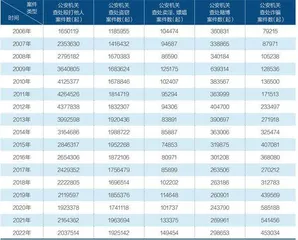

表2:近年来公安机关查处的主要治安案件类型

轻微犯罪记录封存制度正在推进。秦勇表示,如果王杰符合轻微犯罪的要求,其有罪记录能在一定条件下封存,这或许能让王杰多一些人生期冀。

轻罪记录封存由来

轻微犯罪记录封存制度是刑事司法制度的一项创新改革。其实,前科消灭或前科封存,在中国从公开讨论到正式建立酝酿多年。

从公开文献可知,最早提出前科消灭的是新中国首位法学博士后研究人员鲍遂献,他在1987年提出前科消灭制度,认为这是整个预防犯罪体系必不可少的一环,并针对前科消灭的时长和程序等提出具体建议。2000年后,对前科消灭的公开探讨渐趋增多。近几年来,时有全国人大代表、政协委员、学者等在全国两会呼吁前科消灭制度。

前科消灭进入司法实践领域是从未成年人开始。2004年起,在河北省、四川省等一些地方法院相继探索未成年人犯罪前科消灭制度。2008年,中央政法委在新一轮司法改革意见中要求,有条件地建立未成年轻罪记录消灭制度。2011年,施行的刑法修正案(八)有条件地免除了未成年人的前科报告义务。2012年《中华人民共和国刑事诉讼法》修正案增设未成年人犯罪记录封存制度。

中华全国律师协会副监事长朱征夫,是第十三届全国政协委员、第十四届全国人大代表,2020年起连续五年在全国两会呼吁前科消灭。朱征夫曾收到一些前科人员的来信,讲述找工作遇到的挫折,这让他开始关注前科报告制度。

朱征夫指出,前科报告制度对预防犯罪有合理性和积极意义,但随着经济社会发展,弊端越发显现。在网络信息时代,前科带来的负面效应被放大,前科人员遭遇的资格、权利等限制,使其进一步被孤立和边缘化,甚至因就业受限面临生存难题。对前科人员亲属的职业限制则违反责任自负原则和平等原则。另外,朱征夫注意到,“随着危险驾驶罪等轻罪范围的扩张,受前科报告影响的个体和家庭数量猛增”。而适时设立和构建覆盖成年人和所有未成年人的前科消灭制度,既体现刑事政策轻缓化、人性化司法理念,也反映对社会边缘群体的人文关怀。在2020年的提案中,朱征夫建议明确前科消灭的法定条件和程序,在前科消灭制度完善前,以前科封存制度作为过渡。严格限制前科查询的主体和范围,减少对前科人员的就业歧视。逐步废除对于前科人员家属的职业限制。

十三届全国人大代表、广东胜伦律师事务所主任肖胜方,曾经连续两年在全国两会呼吁增设成年人轻罪前科消灭制度。肖胜方对《财经》指出,1997年刑法修订时增设前科报告制度,这在一定程度上有利于预防犯罪,并且当时的社会背景是重罪案件占比较大。随着中国经济社会发展,刑法通过历次修正案的方式,扩张轻罪打击范围。这些年产生的变化是重罪占比下降,轻罪案件占比上升,其中轻罪案件又以醉驾型危险驾驶罪案件、“两卡”(银行卡、电话卡)型帮助信息网络犯罪活动罪案件占比居高。

2024年2月,最高人民检察院发布称,在刑事案件数量大幅增长背景下,严重暴力犯罪持续下降,轻微犯罪大幅上升,判处三年有期徒刑以下刑罚的案件占比从1999年不到55%至近年来已超85%。

肖胜方认为,大量的轻罪人员面对前科报告制度带来的影响,犯罪标签伴随终身,无法正常融入社会,“有形的牢笼坐完,无形的牢笼还在”。鉴于当前的犯罪类型结构发生重大变化,有必要建立轻罪前科消灭制度。

2023年,朱征夫继续完善相关建议,提出建立轻罪前科记录封存制度的议案。朱征夫指出除前科报告制度,有40余部法律规定有前科规范,还有相关行政法规和数以百计的规章和其他地方规范性法律文件,甚至在网约车和外卖行业等行业内部规范,以“负面清单”“准入门槛”作出规定,不分罪行轻重、不管是故意还是过失犯罪,只要有前科就施加各种资格、权利、机会的限制或剥夺,致使许多前科人员因工作权利被剥夺而面临严重生存困难。

除了前科记录封存,朱征夫更进一步建议建立相应的行政处罚记录消灭制度。朱征夫告诉《财经》,有些行政处罚记录侵害当事人及其近亲属的劳动权和平等权,根据举重以明轻原则,也应建立行政处罚记录的消灭。

朱征夫表示,呼吁前科消灭制度后,他收到的众多来信中,有一些是有行政处罚记录的人讲述就业中遇到的问题。一名男子写信告诉朱征夫,2022年底因打牌违反治安管理处罚法被行政拘留,去一家电子厂应聘时,工厂招聘门槛之一是“无违法犯罪记录”。转而去另一家工厂应聘,须提交无犯罪证明,却因无犯罪证明上备注违法信息,求职再次遭拒。他最担心的则是,因其违法记录影响孩子日后就业时的政审。

被泛化的无前科、无案底

11月底,在马驹桥镇自发形成的“劳务一条街”,上午10时许,还有不少人站在路边寻觅“日结工”的机会。

沿街设立有数十家劳务中介公司,但问询者并不多,几乎每家中介都在内墙外墙张贴着招工广告,写上月工资或日薪、工作时长等信息,站在门外一眼就能看个大概,常见的招聘职位是工人、保安、保洁、快递、司机等。多数海报并未对前科、违法记录作出明确要求。在一张“无前科无不良记录”的海报前,一名中介告诉《财经》,有违法记录就不符合要求,“在系统里能查到”。另一个招聘工人的中介表示,一些企业除无犯罪外还要求没有违法记录,被行政拘留过“那就是有案底啊”。