“农管”管什么?

作者: 张明丽 邹碧颖 何伊静近期一则悬赏公告被广泛关注。

这份落款为南平市公安局延平分局的悬赏公告里写明“2023年5月8日下午,延平区发生一起刑事案件,经查,卢贵友有重大作案嫌疑,现在逃”。

《财经》记者致电南平市公安局延平分局询问案件相关情况,对方回复“这个不应问我们”,随后挂断电话。极目新闻此前报道,被通缉的卢贵友是村里的一名养猪户,其猪舍建在村里的一片荒地上,这块地已经荒废了数十年,猪舍面积约数百平方米。5月8日,茫荡镇政府组织60多名执法人员对卢贵友的猪舍进行了强拆。执法人员在离开的路上,遭到卢贵友的枪击(目前细节描述不一致,有报道说霰弹枪,有说射钉枪,还有说组装器械)。此事造成一名民警和两名政府工作人员受伤。伤者中有“农管”。目前当事人已投案自首。《财经》记者致电福建省南平市农业农村局,该局称,“事情一直由延平区处理,市里接受采访不好”。

《财经》记者了解,近期,全国各地出现一些关于“农管”执法的问题。例如,多地要求农民退林还耕,强退农村村民的果树、茶树、观景树等。有的地方“农管”强拆猪舍,造成激烈冲突。这些信息反映的执法争议也成为坊间热议的话题。采访的一位农民说,“农管来了,农民慌了。”

农业专家、武汉大学中国乡村治理研究中心研究员吕德文告诉《财经》记者,维护基层群众利益与完成上级交代的任务本质上没有矛盾,基本不会存在与民争利的政策。但是执行过程中往往容易产生矛盾。对此,也有业界专家提出“执法公平,尊重基层百姓话语权”等建议。《环球时报》特约评论员胡锡进也公开建议“农管”要防止“一刀切”的工作倾向。

“农管”是谁?

“农管”一夜间成为焦点。

然而,“农管”是农业综合行政执法队伍的民间统称,农业综合行政执法队伍并非近期出现。中国农业农村信息网显示,早在2001年,撤市划区前的即墨市农业局就创新执法模式,整合了分散在局内种子站、植保站、土肥站的执法职能,率先成立了即墨市农业行政执法大队。2018年,党的十九届三中全会要求将农业系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等执法队伍整合,实行统一执法,由农业农村部指导。2020年农业农村部为了扎实推进农业综合行政执法改革,经国务院批准,印发了《农业综合行政执法事项指导目录》(下称《目录》)。

《目录》共记载了251条执法事项,自此农业综合行政执法队伍有了执法上的清单并在全国各地成立。例如长沙市农业综合行政执法局2019年12月挂牌成立,南京市农业综合行政执法总队2020年3月5日挂牌成立,岳阳市农业综合行政执法支队2020年4月17日揭牌。

为何近期农业综合执法人员频繁进入公众视野?采访的多位业内人士解释,2023年《农业综合行政执法管理办法》出台后,全国农业综合行政执法队伍正式走上前台,开始统一着装,采购装备,农业综合执法人员配置防刺背心等防御性武器,并在今年春耕时期深入农村,具有执法权。根据农业农村部发布的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准(2022年版)》,农业综合执法人员的基础装备包括执法专用车辆、执法专用无人机等。当统一着装、手持器械的“农管”频繁出现在田间地头,有关执法边界、执法权限等问题也引发热议。

“农管”究竟管什么?

这起福建省南平市延平区茫荡镇悬赏刑事案件已经过去20天,除了卢贵友自首,关于40万元猪舍如何处理再没有下文。然而,该事件引发的农业综合执法人员执法边界的讨论则涟漪不绝。记者多方联系当地公安和农业部门,但是都没有给出明确答复。

按照国家行政法规,农业综合行政执法队伍有明确执法边界。农业农村部法规司有关负责人在回答记者提问时表示,农业农村部印发了《农业综合行政执法事项指导目录》,各地也结合实际制定了相应的目录,对执法事项实行清单管理,要求“法无授权不可为”。“农业综合行政执法队伍的职责使命主要是打击假冒伪劣种子、农药、兽药等侵农害农违法行为,不会干扰农民正常生产生活。网上有的帖子提到的‘禁止房前屋后种瓜种菜’等,并不属于农业综合行政执法范围。”

然而,在上策下达的过程中,各地标准并不一致。

浙江义乌一草莓采摘园老板何正告诉《财经》记者,他家种植草莓11年,每年都有行政执法人员来园里检测是否使用违禁农药、农药是否超标,以此保障农产品安全,通不过检验的就要关停。在北京市顺义区杨镇地区张家务村,村民亦表示种植农作物自由,甚至没有见过行政执法人员。“一般想种什么就种什么”。

这种“不会干扰农民正常生产生活”的农业综合执法在基层执行中,也时常有走形越界的事件发生。中部某省份村民告诉《财经》记者,政府(农管)在其不知情的情况下拔掉3亩桂花树。村民说出了其衣服制服编号,并表示,“他们有时候白天来,有时候晚上来,看不到就没办法。我录像才会承认。树是我准备销售的,被拔掉了”。据记者在多地了解,村民养鸡养鸭都要检查证件。当记者提出进一步了解事实情况时,有些被采访村民担心相关机构“找事”,拒绝继续和记者联系。

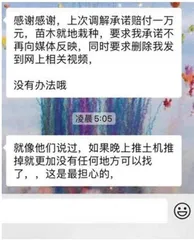

“政府承诺赔付1万元。况且,我还要在此生活。”一位不愿具名的村民告诉《财经》记者,据说是“有人看上了这片地”,农管说他种树不符合栽种规范,所以必须拔掉。后来因为一些原因,“人家不要这片地了”,又让我们把拔出来的桂花树再种植回去。桂花树拔出来已经一周,几乎死光了。政府答应赔偿1万元,让我不要再向上反映,同时删除了所有视频。

据村民估计,此次拔出大树将近400棵,中等树苗1860棵,小的不计其数。

在实际执行中,农业生产具有天然的模糊性。何正告诉《财经》记者,农户饲养家禽到一定规模可能会造成环境污染,如果涉及买卖行为,就与自家饲养食用是两个概念。有的农户养了两三百只,对外称自己吃,实际上用来卖。这部分家禽是否需要监管?如果管得过严,就会出现网上“农管不让散养鸡鸭”的案例。何正回忆,七八年前,就有人下来管理这些事情,但种植园跟商户不一样,很多新增种植户不会立刻自己汇报上去,政府是在开种植户培训会或办理暂住证等过程中慢慢更新信息,所以从开始种到有人来检查之间,可能有时间差。

这涉及基层政策执行层面的问题。吕德文告诉《财经》记者,维护基层群众利益与完成上级交代的任务本质上没有矛盾,基本不会存在与民争利的政策。但是执行过程中往往容易产生矛盾。我们进行美丽乡村建设、人居环境治理,要求拆猪舍,圈养鸡鸭,但是如果鸡鸭都不能在院子里走了,那还是农村吗?从人居环境治理的角度来看,鸡鸭到处走不卫生,但是拿城市管理的标准来考核农村的环境也不合适。

吕德文同时提出基层治理体系发生异化的问题,最主要的表现是上级控制权不断加码。然而,监督机构是空中视角,他们只按自己的一套标准来考核,有时候是不接地气的。过去没有这么多条条框框时,上级只管最后结果,不管过程。现在连过程都要管,越是要规范,越可能不接地气。

近日,网络上掀起一场刚性执法与柔性执法之争。例如,湖南省郴州市桂东县一位生姜种植老板在流转的1.5亩水稻功能区种植的生姜,生姜下种时被铲除要求套种玉米等粮食作物恢复属性。桂东县农业农村局回复,因小黄姜生长期较长,种植生姜后不能保证再种植一季水稻。桂东县农业农村局要求其对已经种下姜种的土地,进行套种其他粮食作物,以恢复土地属性。然而,当地村民表示,要是明确规定不能种,应该提前告知,而不是种子播下去快一个月了过来铲掉。村民问铲了之后有没有赔偿,对方说等两天给回复,却一直没消息。生姜种植老板同时表示,为了种生姜请了12个农民去田里做事,加上他们夫妻两人一共14个人。人力成本还有被铲除的生姜,损失大概在3500元-4000元左右。

据了解,福建漳州某农户因种植70多亩水仙花,被当地农业执法部门采取强制措施将水仙花摧毁,引发了社会广泛关注和热议。该地农业执法部门称,这片土地属于基本农田,种植水仙花的行为是耕地非粮化,所以才采取了强制措施。当地的村民表示,水仙花田,一亩地租金2000多元,一粒水仙花球要种植三年之久。按计划,过几天就可以摘水仙花枝到市场上去卖了,水仙花田被碾过,三年的辛苦直接归零。

不少人士质疑,既然已经种植,是否可以等到收获后再整改。南京师范大学法学院、中国法治现代化研究院讲师,武汉大学中国乡村治理研究中心研究员王丽惠告诉《财经》记者,耕地“非粮化”是指在粮食生产功能区耕地地块上限定种植粮食作物。根据2017年国务院印发的《关于建立粮食生产功能区和重要农产品保护区的指导意见》,粮食生产功能区9亿亩,其中6亿亩用于稻麦生产,4.5亿亩用于玉米生产(含小麦和玉米复种区1.5亿亩)。粮食生产功能区是在基本农田上将“口粮生产能力落实到田块地头、保障措施落实到具体项目”。“非粮化”整治正是在粮食生产功能区地块上开展的。粮食生产功能区地块划定和“非粮化”政策存在以下问题:

一是与农民经营自主权冲突。中国《农村土地承包法》中规定了“农民对承包土地享有生产经营自主权”等条款。《土地管理法》实行“用途管制”,只区分“农地-非农地”用途,没有对地上种植物加以要求。也就是说,农户种什么是由农户根据自然条件、市场行情、家庭劳动力状况来自主决定的。但农户承包地一旦被划为粮食功能区地块,就意味着他只能种粮、不能种植特色经济作物。这使土地由用途管制变更为细致的种植管制。

二是精准规控“不精准”。粮食功能区地块划定是为了“精准调控粮食生产”、将粮食生产管理精细化到地块并对地块编号标牌、上图入库。精准划定地块可以在地图上实现,在现实中却无法落地。一些地块远离水源、一些地块是湿地洼地、 一些地块实为山坡等,这些地块不适合种粮的特殊性状,地图上根本无法显示,需要到实地核实才能发现。甚至农户同一块承包地一半被划为粮食功能区地块、一半被划为普通耕地的现象也较为常见。因而导致原本是荒地坡地、泥巴地的地块也不得不高成本开荒,种上粮食。这些粗糙的操作是农户所无法理解的。

三是规划生产与市场经济冲突。土地是农民经营的生产资料,农民的种植选择由市场效益决定。农民“弃粮种经”甚至抛荒源于种粮收益低,而种植经济作物或外出打工更赚钱。比如依托长三角市场的浙江农民向来偏好种植经济效益更高的果蔬花卉。既然规划上是种粮,又无法强迫农户,只能由村集体完成种粮任务,其结果也无外乎由集体经济填补市场亏损。

农地利用有保护耕地和维护粮食安全的目标,但仍要以尊重农民生产经营需求为前提。在农业市场化背景下,鼓励农民种粮和促进耕地“趋粮化”应以收益激励、生产便利为调节机制,慎用规划管控的办法。

王丽惠同时也表示,网传关于“农管”暴力执法的报道似是而非。网传的砍树拔菜、捉捕鸡鸭的“农管”人员,有的并没有着农业执法人员服装。根据农业农村部《农业综合行政执法管理办法》第25条的规定,农业执法人员在执法时是要统一着执法服装、佩戴农业执法标志的。到目前,似乎也没有发生事实清楚的农业综合执法人员暴力执法典型案件。