解码青年就业困局

作者: 孙颖妮 张舸 何伊静

应届毕业生洪莫是北京一所211大学的研究生,今年春招开始,她已经投了数百份简历,得到回应的不足10%。一直找不到合适的工作,洪莫也很焦虑,她调侃自己是“0 offer(入职邀约)选手,毕业即失业”。

去年下半年洪莫也曾参加秋招,但由于备考公务员,她没有花太多时间去找工作,考公失败后才开始在今年春招阶段大规模投放简历。

一般而言,秋招是应届生找工作的最佳时期,像洪莫这样为了备考公务员而错过招聘“黄金期”的人不在少数。“如果考公失败,春招时找工作的压力会更大一些。”洪莫告诉《财经》记者,如果没有找到特别满意的工作,将继续考公。

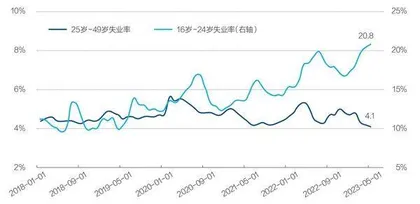

近期,中国青年失业率居高不下引起了社会广泛关注。国家统计局日前公布的数据显示,5月16岁-24岁青年失业率升至20.8%,较4月升高0.4个百分点,创历史新高,即每五个青年中就有一个失业。

今年以来,中国城镇调查失业率持续回落,但青年失业率却持续走高,与整体就业形势背离。此外,青年人与成年人的失业率也出现背离,5月,25岁-59岁人口调查失业率为4.5%,比上月下降0.2个百分点,连续三个月下降。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,5月,16岁-24岁青年人总量大概有9600多万。16岁-24岁青年中很多是在校学生未真正进入到劳动力市场,进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万,这3300多万当中有2600多万已经找到工作,大概有600多万目前还在寻找工作。“目前来看,青年人当中失业的总共600多万。随着经济持续好转,就业保持总体稳定有较好支撑。”

然而,教育部发布的数据显示,2023年全国高校毕业生预计为1158万人,同比增加82万人,再次刷新毕业季纪录。

由于青年求职者绝大部分是高校与职校毕业生,考虑到季节性因素,专家预计,青年失业率在今年7月-8月可能进一步飙升。

近三年来,中国青年的失业率几乎翻了一倍。2019年3月青年失业率是11.3%,2022年7月达到19.9%,当前则升至20.8%。

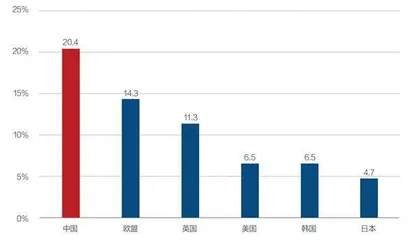

中国青年的失业率在全球范围内也处于较高水平,高于美国(4月6.5%)和欧盟(4月14.3%)的水平。

相对成年人而言,中国青年就业的劣势比较突出。以OECD(经济合作与发展组织)国家来看,青年失业率与成年失业率的倍数超过4倍就是极高水平,3倍-4倍属于偏高水平。4月,中国青年失业率与成年失业率的倍数已经达到4.62倍。国际经验表明,一个国家或地区的青年失业率一般是整体失业率的2倍到3倍。5月,中国青年失业率已经是整体失业率(5.2%)的4倍。

浙江大学教授、共享与发展研究院院长李实告诉《财经》记者,当前宏观经济恢复较慢、对劳动力需求不足是青年就业困难的关键原因。经济下行压力下,企业保守招聘甚至缩减招聘,青年人由于工作经验不足,相比于成年人受到的冲击最大,也最为脆弱。

《财经》记者在企业调研中发现,当前,中国产业结构加速调整,一些传统制造业企业丧失竞争力甚至倒闭,部分行业和职业的需求量减少,而新兴产业所需要的就业有限,且技能型人才供给不足,这是导致结构性失业的根源。用接受采访的专家表述概括,周期性、结构性与摩擦性因素是导致当前青年失业率高企的一大原因。何为摩擦性?例如,刚毕业的大学生的职业技能和经验与用人单位的岗位要求不匹配,使之难以找到合适的工作;青年人初入职场,对自己的职业发展尚处在迷茫中,频繁地转换工作也增大了“摩擦性失业”。

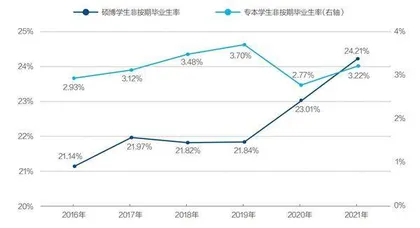

《财经》记者调查了解到,目前越来越多的青年人选择考公、考研甚至延迟毕业。

图1:2018年以来备年龄段人群失业率变化趋势

图2:2023年4月各经济体青年失业率

考公求稳青年越来越多

马上就要毕业的张雨蒙还在投简历。张雨蒙告诉《财经》记者,2020年本科毕业时她已经拿到了一家中国500强民企的offer,但她并没有去而是选择在中部一所高校继续读研,但没想到三年后已经是研究生学历的她却还没有找到工作。

今年与三年前相比招聘的企业数量减少很多。张雨蒙研究生学的会计,虽然其间也收到过小公司的offer,但她还不想去。“没想到读完研后已经找不到本科时那样的工作了。”

“经济景气恢复需要一个过程,企业也是。”李实表示,疫情之前,中国经济增速就已经放缓,疫情三年又对经济造成巨大打击。今年以来中国全力以赴抓经济,但是经济的恢复速度并不快。诸多企业遭遇疫情打击和外部冲击,利润大幅下降,不得不裁员或者缩减招聘。

相关统计研究显示,经济衰退最早影响的是青年人,而在经济复苏阶段,企业为了扩大生产规模招聘新员工,往往也青睐有工作经验的员工。一方面因为老员工拥有与岗位匹配的技能,另一方面是因为企业不愿意承担培训年轻员工产生的成本。因此,经济复苏对就业的拉动通常最后才传导到青年群体。

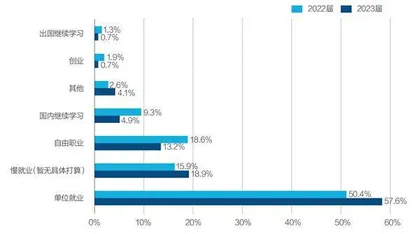

图3:2022届和2023届高校毕业生去向

图4:2016年以来非按期毕业学生率变化趋势

记者调查中发现,当前,诸多企业用工需求尚无明显增加,部分企业减少招聘、降薪或者裁员。而近期大学、中专或职校的学生等年轻人开始集中进入劳动力市场,企业不能马上吸纳如此多的新增劳动力,造成就业市场供过于求。

据了解,疫情前,中国A股上市公司平均职工在6500人-6600人之间浮动,2018年平均人数为6560人,而2022年这个数字已经降到5775人,降幅达11.9%。有专家分析,上市公司的效益往往比未上市的企业好,所以其他企业的裁员率可能更高。

去年上海市有21.5万家中小企业注销,占总数的19.9%,相较于2018年翻了4倍多;广州有9.4万小微企业注销,占总数的13%,相较于2018年也翻了3倍多。

“过去三年把很多企业都掏空了,很多企业和行业至今还没有缓过来。”山东黑马软件技术有限公司CEO(首席执行官)段本德深刻感受到当前经济形势的严峻。黑马软件为房地产、工业、政府等行业和部门提供软件产品和服务,因此段本德对这些行业的情况十分了解。段本德说,去年很多工业企业由于经营不善大量裁员,今年也并没有增加就业岗位。“房地产行业缩减招聘则更为严重,因为诸多地产相关企业已经倒闭或者转行了。”这对段本德公司的业务也造成了一定冲击。

事实上,不仅是房地产,过去几年,诸多行业都出现了明显的扩张放缓、招人减少的情况。

5月22日,在2023数字经济(东湖)论坛上,中国国际经济交流中心副理事长、原中央财经领导小组办公室副主任杨伟民直言,当前青年失业率高的重要原因之一就是过去吸纳大学生就业的主要行业,如平台企业、金融、房地产、商务服务、文化、医疗等行业出现了行业性预期转弱、扩张放缓、招人减少,特别是其中的民营企业。非国有的教育、卫生、文化、社会组织近两年减少了115万个就业岗位。

“就业和增长是同一问题,增强吸纳青年特别是大学生就业多的行业及其企业的内生动力,是解决大学生就业的根本之策。”杨伟民说。

经济下行压力增大、疫情冲击、行业收缩、企业大量裁员,再叠加整个时代与世界的不确定性越来越强,更多人本能地开始求稳,而带有“稳定”标签的公务员工作的吸引力增强。

在严峻的就业压力下,选择考公、考编、考研的大学生等青年人越来越多。数据显示,2022年国家公务员总报名人数突破202万人,较上年增长约52万人。

智联招聘发布的《2023大学生就业力调研报告》显示(调研时间:3月中旬至4月中旬),今年2023届毕业生选择单位就业比例从去年的50.4%上升到57.6%,体现了大学生更倾向于一份稳定工作。

此前,智联招聘发布的《2022大学生就业力调研报告》也显示,44.4%的毕业生希望能在国有企业工作,仅有17.4%的毕业生青睐民营企业。

另据清华大学2020年和2021年发布的毕业生就业质量报告,2020届毕业生去往党政机关、事业单位的比例为35.4%,2021届毕业生中这一比例上升至46.1%。

2022年本科毕业的杜伟林毕业后曾在上海工作半年,去年下半年杜伟林辞掉工作回到安徽老家专心备考公务员。由于公务员考试失败,当前他又在准备2023年的事业编考试。

杜伟林告诉《财经》记者,身边有很多同学毕业后一直没找工作,专门在家考公务员。“我对考公务员没有那么大的执念,但是我的很多同学对考公务员非常执着,一个专科毕业的发小已经考六次了。”

杜伟林认为,近两年很多民营企业突然倒闭或者出现大量裁员,这种不稳定性让青年人很焦虑、担忧,很多大学生认为找一个“铁饭碗”,工作更稳一些。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济部副部长卓贤表示,疫情以来,经济发展不确定性增强,重点行业就业市场振荡波动,强化了大学生就业求稳心态。不少大学生对就业不确定性有恐惧感,相当一部分学生受周围考研、考公氛围推动而备考,认为考试是在风险社会最能掌控的事,寄望于提升学历、进入体制内获得安全感。

上课、刷题,某所“985”高校的2024届硕士毕业生李慧文已经开始为下半年的公务员考试做准备。这个学期,李慧文身边不少同学都在实习,这一度让她有些焦虑,但母亲劝说她既然确定了方向,就不要再想那么多。“觉得母亲说得也对,因为如果考公没成功,我大概率也是接着考事业单位,然后再继续考公,直到考上为止。”打消了实习的念头,李慧文决定不再参加今年秋招。

李慧文认为,公务员的生活相对稳定,稳定的上下班时间,稳定的收入,不用担心疫情或者其他突发情况被裁员。

李实告诉《财经》记者,年轻人“执着”于考公其实是经济下行压力增大背景下,人们对公务员工作和其他工作成本收益比较的结果。“经济好的时候,企业有较高的工资和很好的待遇,年轻人对公务员工作可能没那么热衷,但经济不好时,企业受到的冲击最大,公务员工作则相对有保障,且确定性更大一些。”

《财经》记者调查了解到,除了考公,毕业后选择考研的人数也在增加。近三年来,硕士研究生全国统一考试报名人数不断刷新纪录,2020年是341万人,2021年是377万人,2022年则突破了457万人,2022年报考人数在2021年报考人数的基础上增加了80万人,增幅达21%以上。