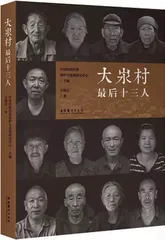

对话王晓岩:大汖村的消亡与永生

《财经》杂志联合“巨浪视线”,推出系列影像专题视频节目——光刻。文艺评论家杨浪陆续对话数十位中国摄影家。通过访谈回顾摄影家们的创作与经历,再现他们镜头下的高光时刻。

本期嘉宾为天津大学冯骥才文学艺术研究院兼职教授、摄影家王晓岩。

访谈/杨浪 编辑/黎立

杨浪:晓岩,咱们终于见面了,疫情期间让你从天津跑过来很不容易,在这样一个雪后初晴的日子,谈谈你这本关于中国农村现状的书。我知道它是一本引起社会反响的摄影作品,叫大什么村的最后13个人,我第一次读就查了半天这个字,到底该怎么读还得请你来讲。

王晓岩:这个字在字典里面,它念“pìn”,音同拼音的拼,当地人念“chǎng”,大汖村。

杨浪:这个字的字形很好记,上山下水。

王晓岩:是,它是一个很有诗意的字,我问当地人这个“汖”是什么意思呢?他们说就是瀑布,高山流水的意思。

杨浪:记得你的调查和影像给出这个村庄有三条瀑布。

王晓岩:起初我也怀疑,在太行山深处那么干旱的地方,怎么会有瀑布呢?我顺着以前进村的古道往上爬,果然有瀑布,而且是三条,大汖、二汖和小汖。

杨浪:这是一个历史悠久、有文化内涵的村子。去年上半年晓岩把这本书寄给我,我非常震惊的是居然有一个纪实摄影师长时间前往太行山的深山僻壤当中,记录一个曾经有三四百人,而今只有13个人的村庄,而且我记得晓岩在去年下半年还发过信息,随着老人的不断去世,这个村到今天只剩11个人了。

王晓岩:对,还剩11个人。

杨浪:它是中国农村文化的一个现实版本,而且这里面有太多的故事留存下来。去年的“侯登科奖”给王晓岩的这个题材颁发了金奖。纪实摄影界给予它应有的地位。今天我们就从这个故事谈起,你是怎么发现这个村的,以及在这个村里都遭遇了什么?

寻找样本

王晓岩:这个说起来有点话长,得从中国农村的空村化开始讲。冯骥才先生在2011年的时候曾经向温家宝总理提出关于保护传统古村落的建议,国家认可了他的这个想法。从2012年起,由住建部、国家文物局、文化部等部委开始在全国范围调查传统村落,对有保护价值的传统村落进行认定。这项工作开始后,我们中心(中国传统村落保护与发展研究中心)接到的工作就是要为这些认定的村落立档,给它做档案,做调查。

杨浪:十年前开始的这个有国家政府背景的项目。

王晓岩:对,在做这个项目的过程中,我们发现现在大部分村落中的人口都不足40%,这是一个很大的问题。

杨浪:你说的40%是实际人口不足户籍人口的40%?

王晓岩:是的,因此我就开始关注空村化问题。新中国成立初期,我们的农村人口占比是88%。到改革开放初期农村人口占82%,到了2000年的时候,农村人口占64%,2010年,全国第六次人口普查的时候,农村人口占比为50%,那是一个分界线,农村和城镇的人口在中国各占一半,这是一个历史巨变。

杨浪:那到现在呢?

王晓岩:2020年第七次人口普查,城市人口占到了64%,农村人口只剩下36%,这是一个翻天覆地的变化,在我们改革开放40年的过程中,农村人口和城市人口比例翻了一个个。

杨浪:农村人口从新中国成立初期的88%下降到现在的36%。

王晓岩:对,相当于有六七亿的人口从农村进入到城市中去生活。

杨浪:这符合一个国家现代化的过程,就是人口的城镇化。

王晓岩:是,这么多的人到城市生活,作为纪实摄影者,我们关心的是在这样一个社会的巨大变革中,六七亿人口生活方式的转变,这在人类历史上前所未有。同时造成了空村化现象,我就想找一个标本,记录城镇化过程中消失的古村落。

杨浪:具体是什么时间?

王晓岩:我从2016年开始到处去找,为这个调查设定了很多条件,比如不是因为自然灾害、泥石流什么的而消失的村落,得是历史文化悠久千年古村,不是因为自然环境恶劣而消失,你像西海固地区,它没水,人没办法生存,迁走了。

我去了甘肃永泰的龟城,那个地方从上往下看,整个村庄就像乌龟一样,它是明代的一个军事要塞,原来有1000多户人,现在就剩那么十来户人家,放羊为生,而且大多是从外地来的,他们已经讲不清本村的故事了。

杨浪:听你说起过,无人机从空中俯瞰,城市规划布局像龟一样。

王晓岩:它有城墙,城墙的瓮城就是乌龟的脑袋和四肢,非常形象。

杨浪:1000多户骤减为十来户。

王晓岩:是的,主要是因为穷。我前前后后跑了十几个省市。

杨浪:找典型样本的时候发现的这种个例。

王晓岩:对,有很多。

杨浪:这个龟城没有继续做下去?

王晓岩:因为它不符合我的一个条件:村庄必须要有一些老人,能讲清楚本村的故事、历史沿革。2017年的时候,我第一次走进大汖村。

杨浪:从哪儿走?石家庄向山西方向过去?

王晓岩:我从陕西、山西这么一路走过来,一路走一路找。

杨浪:从陕西向东找?

王晓岩:从西向东走,在山西我看了张壁古堡,感觉不是太合适,因为它已经开发了,下一站定的是大汖村,过太原直接到阳泉。

杨浪:从阳泉进太行山。

王晓岩:对,我从盂县高铁站下了火车,当时挺晚了,广场上也没有出租车,找到一辆黑出租,一头扎进太行山的深山中,可是没想到这条路司机也不熟。

杨浪:都不认识路。

王晓岩:我们在太行山里钻过来钻过去,都快绝望的时候,到了大汖村。那天晚上没有月光,借着车灯我隐隐绰绰看到村庄的轮廓,当天晚上我借住在韩双牛家。

初识大汖村

杨浪:他是村干部还是?

王晓岩:也不是村干部,是住村口的一户人家,他们听见有汽车来就起来开了灯。

杨浪:村里有电吧?

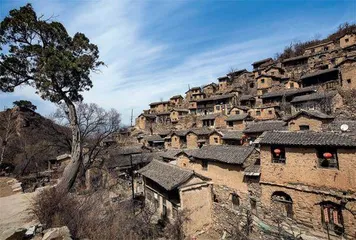

王晓岩:有电,我进到他家,我问可以在你们这儿借住一晚吗?老人家接待了我。第二天早上,我爬到对面山上观察村子,一看可了不得,这个村就建在大山凸出来的这么一块巨石上,95%以上都是传统建筑。

杨浪:我印象也特别深,整个村子像一个巨大的石头。

王晓岩:对,一道山脉凸出来一块巨石,房屋依山而建,层层叠叠,从下到上十多层,远看就像布达拉宫。

杨浪:视觉上很震撼。

王晓岩:对,大汖村的这个建筑非常有特点,它有窑洞,有我们北方的四合院,关键是还有吊脚楼,这在北方简直是一个奇迹。

杨浪:有窑洞,有四合院,有吊脚楼。

王晓岩:还有瓦房,南方吊脚楼的形式,在北方建筑里是独一份。

杨浪:而且全是老建筑,缺少新的。

王晓岩:对,多数是民国、清代时期的。

杨浪:一水古建,那是太罕见了。

王晓岩:很罕见,首先从它的外形,然后是建筑格局,都让人感到震撼。

从对面山上回到村里,我就开始找人,整个村是荒凉的,多处坍塌,就跟打过仗一样……

杨浪:从山对面看是一个完整的村落,但走进去发现是一座空城,碰不到人。你是自己走还是那个姓韩的老汉带着你逛?

王晓岩:我自己走,因为我起得很早,在这村子里转悠。按道理讲早上太阳出来,村民差不多都该起来做饭了吧,能看见炊烟吧?可惜没有,跟一个荒废的村庄一样,我心里有点嘀咕,要没人住,这个村庄也挺可惜的。后来我就回到老韩家,我问这个村现在还有多少人?他说现在还有13个人,我问都是本村人吗?他说是。

杨浪:是人,而不是户。

王晓岩:不是户,也就那么七八户人家。

杨浪:还有几个老两口的。

王晓岩:对,几个老两口,都是老年人。这样的话,我认为这个村庄,至少有人能讲得清楚它的文脉和历史,所以基本上就决定做这个村庄了。

杨浪:对中国古村落的考察,你在选择样本前定下几个标准,比如说龟城多是年轻人,缺少历史沿革的信息。而到这里发现都是老人,因为他们可以陈述村落的历史,再加上它视觉上极其典型,所以敲定了它。

王晓岩:对。当时自己心中有数了,但还没有最后决定,后面两三天还要接着去探究它的历史。

杨浪:对,你的田野调查还没有开始。

王晓岩:那时候只是选点,我要评估村里人到底能否说得清楚村子的历史。大汖村物质文化遗产很丰富,建筑很独特,还要看非物质文化遗产有没有,一问,全都有。

杨浪:比如说?

王晓岩:村庄里以前有自己的戏班子,清代的时候就有。300多人的一个村庄,戏班子里就有40多人,能唱20多出戏,都是整出整出的。

杨浪:他们唱的是山西梆子还是河北梆子?

王晓岩:河北梆子,那个地方实际上翻过太行山就是河北了,大汖村离河北省很近。

杨浪:北路梆子现在唱的人很少了。

王晓岩:对,现在已经很少人唱,文革之后他们才改成晋剧,因为要唱样板戏,北路梆子没有台词,剧本都是晋剧的。