马克龙的“奥运插曲”

作者: 曹然

日落时分,约160艘船搭载着1万余名全球最顶尖的运动员,由东向西穿过举世闻名的塞纳河,在夕阳的余晖及两岸历史建筑的倒影间,经过巴黎圣母院和卢浮宫,最终抵达埃菲尔铁塔对面的特罗卡德罗广场,完成法国总统马克龙口中“展现美丽、艺术、体育和我们价值观的庆典”。如果一切顺利,这一幕将在7月26日的法国首都巴黎上演。

2024年巴黎奥运会,史上第一次将开幕式放在体育场馆外举行。面临严峻的安全形势,开幕式也有缩小规模的预备方案。但是,“必须完美无缺”是马克龙亲口立下的誓言。法国SKEMA商学院体育与地缘政治经济学教授西蒙·查德维克对《中国新闻周刊》指出,自上任以来,马克龙就将奥运会视为实现其“法国愿景”的途径。

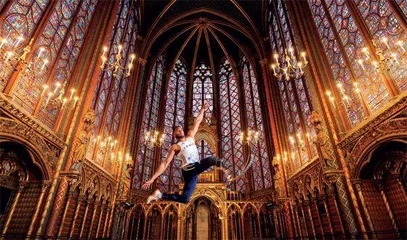

利用巴黎“文化之都”的传统形象,马克龙想通过一场“名城奥运”,展现法国现代、多元、世界性的强国新面貌。埃菲尔铁塔下的沙滩排球,大皇宫内的击剑,特罗卡德罗广场上的公路自行车,从市政厅绕凡尔赛宫跑到伊瓦利德广场的马拉松,1500万游客和全球超40亿观众将欣赏到法国历史和体育的融合。

另一方面,在公开讲话中,马克龙还想和历届奥运会“争高下”:巴黎奥运会门票预计销售将超过1000万张,创历史纪录;不计算通货膨胀因素,巴黎奥运会预算仅超额13%,远低于伦敦奥运会的“预算翻倍”;巴黎奥运会还是环保模范,碳足迹将比以往的奥运会低50%以上。

对于法国政客几乎不会谈及的奖牌数,马克龙郑重其事地表示,希望法国队从东京奥运会的奖牌榜第十名杀进前五,取得“1900年以来最好成绩”。他说,这是“合理、健康的压力”。分析人士则指出,只有历史性的奖牌数,才能证明马克龙新增300万运动者的“体育融入生活”国策及公共投资是正确的。

在马克龙的完美计划中,法国奖牌数的突破或许是最容易实现的。但直到开幕前夕,巴黎奥运会的节约与环保仍饱受争议。紧张的安全形势和不久前的选举危机,一再损害着法国的国家形象,更不必提特殊的国际环境。“地缘政治敏感性使赛事面临我们从未见过的压力。”查德维克说。

“人们应该永远记住,在每届奥运会的头几天里,没有什么是‘完美的’。”参与过五届奥运会申办筹备工作的国际奥委会前营销主管特伦斯·伯恩斯对《中国新闻周刊》说,“巴黎已经做了他们目前所能做的一切。”

巴黎的安全挑战

巴黎东部,曾经遍布小摊贩和游乐场的市集,如今搭建起大片临时营房,和可以容纳4500人就餐的食堂。这是二战以来法国本土建设的规模最大的军营,但仅是奥运会安保部署的一部分。约4.5万名法国警察、1.8万名法军官兵,将和来自45个国家的2000多名外国军警一起,在未来一个月力保巴黎万无一失。

半年来,罢工游行、安全威胁、塞纳河的污染,是法国媒体最为关注的影响巴黎奥运会顺利进行的三大因素。不合时宜的天气也阻碍了几次开幕式彩排。不过,法国让·饶勒斯基金会体育政策专家、巴黎体育学院体育硕士项目协调人大卫·罗伊森对《中国新闻周刊》指出,随着开幕式的日期临近,真正的考验才逐渐显露出来。

奥运会开幕两个月前,为了在奥运会期间争取更多奖金,巴黎市郊铁路和机场工人在5月举行了一次罢工,导致大巴黎地区五分之四的通勤列车停运,影响数百万上班族。在不少法国人看来,这些罢工并非“趁火打劫”。奥运期间,巴黎铁路将临时增开4500班车次,戴高乐机场在奥运前后的预计单日客流量也将突破30万,比平日夏季客流量增长50%以上。在此背景下,加班的“打工人”要求千余欧元的额外补贴,就当地工资水准而言并不多。

随着7月17日戴高乐机场管理层和工会艰难达成协议,警察、保洁、铁路、航空等关键部门的从业者目前已拿到了额外奖金,放弃在奥运期间举行罢工。法国国际与战略事务研究所创始主任帕斯卡·博尼法斯将罢工者的让步归结为一种集体荣誉感。“法国人喜欢抗议,但他们只会在奥运前抗议。”他对《中国新闻周刊》说。在巴黎,其他类型的游行活动也在减少,这和1998年世界杯前夕的规律一样,那就是“一旦比赛开始,每个人都希望展示法国的良好形象”。

这意味着安保力量终于可以集中精力关注真正致命的威胁。“安全问题是最令人担忧的。”英国奥林匹克协会主席休·罗伯逊说。开幕式前十天发生的多起安全事件,进一步加重了外界的疑虑。

7月15日,在法国内政部长达尔马宁宣称“没有可信的安全威胁”之前,一名男子在巴黎东站刺伤了一名正在执行反恐警戒任务的法国士兵。法新社称,这名男子2018年曾因犯下谋杀罪被送进精神病院。这令人怀疑法国警方过去4个月的“最高警戒”未能发挥实效。今年3月,在俄罗斯莫斯科郊区音乐厅发生恐怖袭击后,法国政府就将恐怖袭击警戒级别提升至最高级别。

这次袭击事件发生的两天前,内政部长达尔马宁刚刚透露,在超过77万次安全检查之后,已有3512名可能对赛事安全构成威胁的人员被要求禁止参与奥运会和残奥会相关活动。警方还逮捕了多名准备袭击奥运会的嫌疑人。其中,6月被逮捕的一名来自车臣的极端分子,在发现原计划袭击的体育场戒备森严后,转而谋划攻击体育场外咖啡馆和小吃摊上的观众,然后“在与警方搏斗后以自己的方式殉道”。7月18日破获的另一起案件涉及一个名为“法国雅利安师”的极右翼群组,他们讨论如何制造炸弹和实施暴力,期待奥运会期间“不断发生袭击”。

此外,7月19日,一场与微软相关的全球系统瘫痪证明巴黎奥运会尚未做好应对网络突发状况的准备。在新闻中心,许多记者被告知无法验证和发放证件。路透社记者称,识别身份的安全检查也只能通过核对名单手动进行。巴黎奥组委主席埃斯坦盖坦言,虽然制订过应急计划,但故障确实导致工作放缓,“希望微软能够尽快解决”。

1976年蒙特利尔奥运会期间,奥运会第一次遭受网络攻击,赛事的信息系统中断48小时,导致一系列比赛推迟和改期。近几届奥运会,以网络攻击为代表的非传统安全威胁愈发频繁。2021年东京奥运会期间共发生4.5 亿次网络攻击,是2012年伦敦奥运会报告次数的两倍。巴黎奥运会技术和信息系统总监布鲁诺预计,本届奥运会遭受的网络攻击次数将比东京奥运会再多8到10倍。

曾在大巴黎地方政府任职的罗伊森说,重大活动安保原本就没有“百分百安全”的可能。问题在于,对马克龙来说,他已经为巴黎奥运会的安保付出了太高的公共成本。安全部队提前一周以上就封锁了市中心,本地居民出入也需要接受安全检查、使用二维码证明身份。成千上万名“打工人”每天通勤用的10座地铁站都被关闭,近200公里的高速公路禁行。

巴黎市中心餐馆、商店、酒吧、舞厅等行业代表联合指出,由于游客和市民遭到阻隔,这些营业场所的客流量正经历“前所未有的下降”,一些地区游客减少70%以上,塞纳河畔日常排长队的咖啡馆如今空荡冷清,甚至比新冠疫情期间更加萧条。

马克龙不得不做出抉择。他可以暂时失去部分巴黎市民的支持,但不能用开幕式的安全冒险。“开幕式将为接下来的17天定下基调,成功的开幕式不仅能为奥运会带来良好的开端,还能让全世界的人把精力集中在运动员身上。”休·罗伯逊指出。

这是一道无解的难题。罗伊森分析道,最近40年,奥运会的项目和规模不断扩张,运动员数量增长了40%,相应的财政、后勤和人力资源需求亦随之膨胀。对马克龙和法国奥组委来说,将如此庞大的赛事盛会塞进一座古老城市的中心,面临的矛盾自然难以调和。因此,真正的问题是,当西方城市大多不愿踏上奥运之旅时,马克龙为何对奥运会仍如此积极?

通过奥运会改变法国?

2017年7月,39岁的马克龙在一个阴雨绵绵的日子来到瑞士洛桑的国际奥委会总部。此时,法兰西第五共和国历史上最年轻的总统刚上任两个月。他戴着“巴黎2024”的徽章,和国际奥委会主席巴赫在法国籍现代奥林匹克之父顾拜旦的雕像前合影。然后,马克龙说,他将延续自己的政坛伯乐、前任总统奥朗德做出的申奥决定,全力支持巴黎成为2024年奥运会主办城市。

所有人都松了一口气。“这是一个巧合(It just so happens)。”罗伊森说。那年年初,罗马、布达佩斯先后退出奥运会申办竞争,面对惨淡局面,国际奥委会不得不进行史无前例的“一次授权两届”,将2024年和2028年主办权分别授予仅剩的两座竞争2024年主办权的城市:巴黎与洛杉矶。

然而,2017年1月,特朗普就任美国总统。就在马克龙访问洛桑的当月,美国奥委会主席拉里·普罗布斯特在国际奥委会的特别会议上坦言“奥运会从来都不能免受政治影响”。参与洛杉矶申办工作的特伦斯·伯恩斯回忆,当时现场所有人都“倒吸一口凉气”。

巴黎成了唯一的选择。这几乎是1984年洛杉矶奥运会的历史重演。那届奥运会申办时,德黑兰因为伊朗伊斯兰革命退出,洛杉矶成为唯一候选。

彼时,由于前几届奥运会给主办城市留下巨额债务,全球奥林匹克运动陷入低谷。出任奥组委主席的洛杉矶商人尤伯罗斯通过改革电视转播权、引入赞助商、减少使用公共资金、尽量利用现有场馆等措施,奇迹般地实现了2.3亿美元盈利,开启了奥运会申办的又一个火热周期。尤伯罗斯本人也登上了《时代周刊》封面。

“许多人都指望 2024 年巴黎奥运会能像40 年前的洛杉矶奥运会一样,为奥林匹克注入新的活力。”《华盛顿邮报》写道。罗伊森说,马克龙的野心还不止于此。他不仅要实现经济上的成功,为奥林匹克运动续命,还想将此变为“马克龙式法国”(Macronnian France)的象征。