寻迹史前:新疆第一缕炊烟升起的地方

作者: 徐鹏远

“沙漠的夜里,你望着骆驼眼睛温柔……在冰山脚下,你看见草长得高过马头”,歌手张楚1993年发行的这首《走吧》,于建军反反复复听过了很多遍。他是资深的摇滚乐迷,从青年迷到中年,骨子里始终流淌着一股躁动的热血,尽管这与他的职业身份似乎并不相符。

作为新疆文物考古研究所的研究员,于建军几十年来的大半时间都是在调查与发掘的野外度过的。这是一项极度理性和严谨的工作,并且伴随着艰苦与乏味。有时候,他会在考古现场也放上几首喜欢的歌,借着跃动的旋律缓解疲惫,同时眺向远处的戈壁或者草原,望着骆驼和马群像是从歌里走出一般,如诗如画,沉醉驱散寂寞。

在于建军的考古经历中,类似的浪漫时刻时有闪现。例如在通天洞遗址的夜晚,他曾见过漫天的繁星,密密麻麻,无边无际,如一双双眨动的眼睛,俯瞰着人间的万古千秋、沧海桑田。那一瞬间,他仿佛感觉到身后还有一群守在篝火周围的人也在举目仰望——那是4.5万余年以前的先民,是新疆这块广袤土地上最早的定居者。

其实这片璀璨的星空,降临过无数个宁静的夜晚。当地的牧民每日伴它入眠,却没有谁做过同样的联想。而倘若将时间回拨十年,于建军也断不会有如此神奇的感触,毕竟长期以来的考古发现只能证明,新疆境内的人类文化遗存最远不过距今万年。

一切的改变都是从几块被偶然捡起的陶片开始的。

洞里乾坤

如今的通天洞遗址周围,依然可以在草丛间零星地发现散落的陶片或者石片,尤其下过雨后,那些浅埋在表层土壤中的碎片显露的概率更高。只是如果不是专业的考古人员,这些东西并不会被轻易地认出来,因为乍看上去与普通的土块石块几无二致,事实上过去的很多年里,它们正是这样为牧民所忽略的。直到2014年的一个夏日,学者张铁男来到了这里。

作为全国第一次可移动文物普查北疆文物专家组成员的张铁男,当天在完成塔城地区和布克赛尔县的检查指导工作后途经阿勒泰地区的吉木乃县,顺路参观了一处风景别致的牧场。与通常的牧场不同,这里并非一马平川的草原,而是在茵茵绿草间矗立着许多体量庞大、造型奇特的巨石,当地的哈萨克族称其为“奥地叶”,即“神石”。

流连美景的同时,张铁男不经意间在一条冲沟里看到了两块陶片。仔细观察后,他发现这是两片夹砂红陶,表面有刻画压印的纹饰,具有明显的欧亚草原新石器—青铜时代特征。

牧场所在的这片区域,是新疆宝贵的丰水区之一,自古以来适宜生存,周边的地方之前就发现过江赛提遗址、萨尔阔拉墓群、克孜勒吐育克墓群、森塔斯石人墓、松树沟阔克拉萨墓群、库热萨拉山顶墓群以及克孜勒阔拉岩画等多处不同时期的遗存。因此这两块非同寻常的陶片也许意味着,此处可能同样埋藏有某个远古时代的隐秘信息。

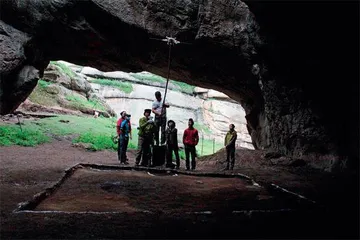

就在张铁男陷入思索的时候,又一处别样的景致映入了他的眼中:那是一个将近两层楼高的石洞,开口和进深都十分宽敞,内壁上还有几个小洞穴,看上去好似一套房屋齐整、厅堂开阔的小院;抬头望去,一个形似蝙蝠张开翅膀的洞口悬于顶上,如同天井一般将阳光透进洞中。人们给这个洞取过一个名字,唤作“通天洞”,在巨石环列的方圆几百平方公里内,它是唯一一个垂直有“天窗”、水平有“大门”的石洞。

专业直觉告诉张铁男,通天洞的存在一定与陶片有着密不可分的联系。他立即拍下几张洞穴的照片,连同陶片一起发给了老同事于建军。看到照片,于建军的心情也顿时激动起来。“我们俩有一个(共同)判断,这个地方是一个重要的遗址,至少是青铜时代的一个洞穴遗址。”他对《中国新闻周刊》说。

10月初,于建军向所里提交了一份报告,希望能前往通天洞看一看。只是当时天已入秋,所里决定等到来年再展开调查。2015年7月,当于建军终于站到了通天洞的跟前时,他发觉这个洞穴比照片上的还要大得多,而且除去最大的洞穴外,还有着两个略小的洞穴,从正面看上去,近似一个“品”字。

在最大的洞穴里,于建军和同事们还发现了一片约30平方米大小的堆积,从中采集到一些石杵残件及手制夹砂灰陶、红陶片。这些陶片的形制和纹饰与1965年从切木尔切克墓葬中出土的陶器基本一致,再次印证着这片遗址可以向青铜时代追溯的判断。

调查归来,于建军立即着手整理发现与撰写报告,向自治区文物局和国家文物局进行汇报并申请发掘。2016年初,申请获得批准,新疆文物考古研究所随即组建了“通天洞遗址考古发掘队”,于建军担任队长,当年6月,考古正式展开。

发掘从最大的洞穴和它左侧的洞穴开始,分别编为1号洞穴和2号洞穴,在1号洞穴内和2号洞穴口各布置了一处5米×5米的探方。

因为得天独厚的条件,1号洞穴曾长期被牧民当作棚圈使用,地上堆着厚厚一层牛羊粪。考古队员首先花费了大量时间将它们清理干净,露出下面的黑色粉砂土,然后发掘了仅仅15厘米,一把铁刀及一些动物骨骼、石制品等便浮现出来。经过比对,这把铁刀确定为2000多年前的遗物,说明这一地层属于早期铁器时代。发掘继续向下,土色变灰,刻划纹、压印纹陶片接连出现,青铜时代地层被揭开。再往下,土色变为了单一的黄色沙土,自然堆积层开始出现,其中只有少量石制品,一些队员觉得发掘或许已经到底了。

然而根据洞穴宽阔的开口和低矮的高度,于建军却判断地层深度远不止于此。他让队员接着向下,又发掘了60厘米左右以后,镐尖碰到了坚硬的岩石,大家觉得这一次应该已经到达基岩了。于建军蹲在探方里,仔细观察着脚下,他感觉这依然不是真正的基岩,而只是板结的岩石碎块,可能来自洞顶塌落。于是他决定,继续挖。

十字镐敲击在岩石上,叮当作响。镐把断了一根又一根,镐尖秃了一个又一个,就在所有人都生出厌倦的时候,岩石终于被凿穿了,大量的石制品和动物化石出现在眼前。后来经过对动物化石的碳-14测定,这一文化层堆积的年代可以确定在距今约4.5万年左右,这是一个令人惊喜的结果,它不仅意味着挖开岩石层的辛苦没有白费,更表明通天洞遗址的上限并不止于此前猜测的青铜时代。

填补空白

在可查的文字记载中,新疆的历史最早可以追溯到西汉。尽管在《逸周书》《山海经》《穆天子传》《管子》等先秦典籍与古希腊希罗多德的《历史》中也有过一些相关的记叙,但因多带有传说色彩,并不能完全作为信史。

随着1900年瑞典探险家斯文·赫定发现楼兰古城,现代考古学的关注视角投向了这块古老的土地,更多历史的真容开始浮现。史前时代的神秘面纱也随之终于被揭开,不仅青铜及早铁时代的样貌逐渐变得清晰,更为久远的石器时代也不再渺然:从罗布淖尔到三道岭,从七角井到柴窝堡,从伊尔卡巴克到吉日尕勒,一众石器时代的遗址和遗物陆续发掘,新疆的人类活动史在时间坐标上被大大地向前延伸了。只是,这些发现基本来自地面采集,缺乏明确的地层和测年依据,难以确定其具体年代和发展序列,尚且无法构成一个完整的体系。

对于新疆而言,石器时代考古在很长时间里都是一个薄弱的环节。“新疆——尤其天山以北地区——是整个欧亚交通的主要大通道,所以石器地点应该非常丰富。但这边的埋藏条件比较特殊。”新疆文物考古研究所考古部副主任王永强告诉《中国新闻周刊》,由于新疆地处亚洲内陆干旱区,土壤不易固定,对于早期遗址的保存非常不利,也难以形成文化层堆积,“所以发现和发掘都比较少。”

正因如此,当岩石层下面的石制品出现时,于建军没敢贸然地做出判断。他将它们一一拍成照片,发给了北京大学考古文博学院教授王幼平——国内旧石器考古的代表性学者。后者在看过照片后当即认为,通天洞的这处遗址应该是一个旧石器时代遗址。

一个多星期后,王幼平来到了通天洞。在对遗址和出土遗物进行仔细观察后,他再次确定这就是一处旧石器中期遗址,并且具备典型的莫斯特文化特征。

莫斯特文化,最早发现于法国多尔多涅省莱塞济附近的勒穆斯捷岩棚,是距今10多万年甚至更早到距今4万年前后,广泛分布在欧洲、西亚至北非等地区的旧石器时代中期文化。其技术特点被称为石器技术模式3,以高度预制的勒瓦娄哇石核以及较高比例的勒瓦娄哇石片石器为主要代表。相比于传统的石器技术,勒瓦娄哇技术更加高效、精致,对石材的利用率也有所提高,是古人类在认知和行为能力上的一次飞跃。

王幼平告诉《中国新闻周刊》,这种文化类型和技术模式此前在中国乃至东亚地区都没有清楚的发现,因此通天洞遗址可以说填补了一项空白,为进一步探讨东西方旧石器文化关系与古人类的迁徙扩散等问题提供了重要线索。

通天洞的历史大门就这样被推开了,一道耀眼的光亮穿越着数万年的尘埃照射过来。当然,大门仅仅只是开了一道缝而已,许许多多的未知仍然等待着探索。比如借助中国科学院遥感所的探地雷达和电法物探,1号洞穴的探方底下就显示出了6米的深度空间,不排除还有堆积的文化层,洞外的平旷处则反映出埋藏物的信号,很可能是比较大的墓葬,甚至在洞口对面的崖壁下同样探测到了洞穴和文化层堆积的存在。再比如,2号洞穴的探方才刚挖下一半不到的深度。

从2017年到2022年,通天洞遗址又继续经历了6次发掘,更多的惊喜接连出现。1号洞穴的旧石器堆积层内发现了三个有叠压关系的火堆遗迹,很可能是新疆地区的人类最早燃起的火焰;2号洞穴探方及洞外平旷处发现被破坏的石板墓葬、柱洞、灰坑、灶坑等以及疑似墙基的弧形分布石块,出土了陶片、石器和少量的铜器、铁器、骨器等。

在两个洞穴的探方中,大量的动物骨骼也颇为引人关注。它们包括犀牛、棕熊、小型食肉类、兔、羊、驴及鸟类等多个种属,可以想象在它们活着的时候,这一方水土是怎样的万物竞生、自然和谐。但同时它们的骸骨却又是破碎的,带有明显的切割、灼烧、敲击等痕迹,甚至有些骨头被刻上了花纹,成为某种装饰品。显然,住在通天洞里的人类主宰了这片土地,他们已将环境给予的一切充分变作了自己生存的资源。

这些人类甚至在某个时刻开始学会了烹饪农作物。在这七年的发掘过程中,考古队先后在2号洞穴探方的早铁和青铜时代地层中,发掘到了碳化的麦粒,分别为距今约5200年的小麦、青稞,以及距今约4500年的黍。前者是目前国内发现的最早的同类作物标本,后者则是新疆境内发现的最早的黍。

黍麦相逢

从华北地区到通天洞遗址,有三千多公里的距离,使用随意一款导航软件搜索一下步行的耗时,结果足以令人畏惧——七八百个小时。而且这还是以不做任何停歇的均速计算,实际的情况只会更久。如今恐怕没有人会真的去用脚步丈量这段行程,但很久以前,黍作物却就是在这条路上从黄河下游一路西行到了萨吾尔山脚下。当然,种子不会自己走,它的传播伴随的是人口的迁徙和文化的流动。