林徽因迟到百年的学位证

作者: 仇广宇

时隔97年之后,已故中国建筑学家林徽因收到了一份迟来的荣誉。2023年10月15日,美国宾夕法尼亚大学韦茨曼设计学院的官方网站发文称,该校将在2024年5月18日,为从该学院美术系毕业的校友林徽因追授建筑学学位。文章标题用“先驱”“应有的尊重”这些具有分量的词汇,说明着这次追授的重大意义。

作为中国第一位女性建筑学家,新中国国徽设计灵感的提供者之一,林徽因作为建筑学家的名声享誉海内外,但很少有人知道,20世纪初,她在宾夕法尼亚大学(以下简称宾大)留学时并未拿到建筑学学位。而导致她没有拿到建筑学学位的主要原因是因为当时的美国的社会环境不允许女性学习建筑。如今,韦茨曼设计学院希望追授学位这一行为,努力地弥补这个遗憾。

“这是一个历史遗留错误,是时候来纠正它了。”宾大韦茨曼设计学院院长兼佩利讲席教授弗里茨·斯坦纳这样解释追授学位这件事的性质。斯坦纳是这次学位追授事件的主要策划和推动者。当地时间2022年1月28日,“中国建造:现代建筑百年对话”展览在美国宾夕法尼亚大学开幕。展览包含“历史板块”和“当代实践板块”两个部分。其中,“历史板块”展示了1918年至1941年期间在宾大求学的23位中国建筑师的经历和成就,包括范文照、杨廷宝、陈植、童寯、梁思成、林徽因等近现代中国第一代杰出的建筑师。斯坦纳阅读展板内容时,注意到了林徽因没有取得建筑学学位这个信息,于是,他开始追踪这件事的来龙去脉,并最终推动了为林徽因追授学位的事项。

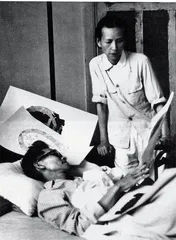

长期以来,林徽因以她的美丽和才情闻名于世,她和丈夫、建筑学家梁思成共同考察古迹的事迹也为人所称道。林徽因一直是一位求知欲极强的学者,她在短短五十多年的人生里,涉猎了建筑学、文学、戏剧舞台艺术等诸多领域,并努力将这些知识为中国人所用。尽管在动荡的时代下生活,身体状况也一直不好,但挫折中的林徽因从未放弃自己心中的理想,在工作中倾注了自己全部的热情。这一纸迟来的毕业证书,就是对她最好的慰藉。

时代的遗憾

为已故校友授予学位并不是一件简单的事。它绝非“拍脑袋”的儿戏之举,背后有着严格的程序审查过程,也需要花费不少时间。而其中最重要的一件事,就是要证明林徽因曾经上过建筑学相关的课程,有毕业的资格,以及严谨地求证她没有拿到学位的真正原因。为此,宾大韦茨曼设计学院院长斯坦纳组织几位相关的教授、负责人进行合作,查阅翻找档案馆中关于林徽因的资料,整理出了一份长达38页的申请文件,其中包括林徽因的生平、经历、成绩单等内容。慢慢地,专家们终于在一堆历史资料中抽丝剥茧,还原了林徽因在宾大学习的全过程。

资料显示,林徽因1924年入学,在宾夕法尼亚大学就读美术专业,在学习美术的同时,她也选修了建筑系的不少课程。专家们将林徽因的成绩与其同时期就读的知名建筑系校友做了对比,发现她的成绩单中的不少分数都是“卓越”级别,也没有不及格的成绩,横向对比之下,看得出她是同期学生里当之无愧的“学霸”。人们还发现,林徽因在短短3年时间里不但提前完成了美术系的课程,也成功选修了大部分建筑学的课程,但其中有两门课程她是无法选择的,一门是有男性模特参与的生活素描课,另一门则是需要下工地的建筑施工课程。因为没有这两门课的成绩,她也就无法取得建筑系的毕业证书。

女性无法参与素描写生和工地相关的课程,听起来似乎有些荒谬,但是回到时代现场,这件事确实是当时的人们还没有打破的旧俗。在林徽因就读大学的20世纪初期,建筑和美术行业的人士普遍认为,这些课程对女性而言不太友好。“中国建造:现代建筑百年对话”的策展人之一,东南大学建筑学院教授童明也证实了这一传统的存在。童明的爷爷童寯曾与梁思成一起在宾大建筑系就读,后来也成为中国建筑史上第一代杰出建筑师,对于那一代建筑学人的经历和他们所面对的时代背景,他有着充分的了解。

童明介绍,建筑设计是脱胎于艺术、美术类专业的综合学科,很多规则要沿用美术行业的习惯。如今的宾大韦茨曼设计学院原来就叫做宾大美术学院,该学院受法国巴黎美院影响很深,因此,学院也延续了不让女生参与素描等课程的传统。除此之外,建筑行业属于比较辛苦的行业,体系内大多数是男性,而且做建筑设计时经常画图,有时需要熬夜,非常伤害身体,人们担心当时的女性无法处理这些问题,也就尽量不允许女生参与学习。

后来,随着时代发展,越来越多的建筑学专业开始招收女生,到了林徽因毕业数年后的1934年,宾大的建筑学专业终于开始抛弃老传统,愿意招收女性学生。而且,为了弥补历史的错误,宾大很早就开始为当年从美术系毕业,但有志于从事建筑并修习过建筑学课程的女性校友补发建筑学学位。林徽因本来应该在这几位女性之列,但阴差阳错,她的事情恰巧被人忽略了,直到2022年这个问题被设计学院院长斯坦纳发现后,才开始解决。

从林徽因的几部权威传记的记述中也能看出,林徽因确实是因为性别限制才没有拿到建筑学学位的。林徽因女儿梁再冰在口述史《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》中提到,父亲梁思成1924年顺利在宾大注册,成为建筑系学生,她的母亲林徽因同样准备选择建筑系就读,却遭遇了失败,因为该校建筑系不招收女生,而不招生的理由是“建筑系学生经常要整夜画图,女生无人陪伴无法适应”。但实际上,大家都知道林徽因在选修建筑学相关课程时没少熬夜,她把自己看得和其他男同学一样。这段记述,也从侧面地印证,唯一阻挡林徽因拿到建筑学学位的那件事,就是性别。

林徽因在宾大

“我与我父亲一同遍游欧洲,在此期间,我开始萌发了学建筑的念头,现代西方经典杰作的辉煌激发了我,令我燃起了将其带回祖国的愿望。我们需要学习好的建筑理论,使得建筑能够矗立数世。”这段话,是林徽因的一位校友记录下的她的心声,相关文章的剪报至今保留在宾大。这短短的心声,将镜头推回近百年之前,让人们走进林徽因这位才女的内心。它充分体现了林徽因作为一名理想主义者坚定的性格,也是林徽因有志于在宾大学习建筑学的最好证据。

1920年,林徽因被父亲林长民带到欧洲欧洲考察。在欧洲时,林徽因通过一位对建筑设计有研究的女性朋友了解到,建筑是一门综合性的学科,对于喜爱艺术的年轻人而言,这个专业有很多施展的空间。此外,在英国,父亲的朋友、诗人徐志摩也让她对文学艺术产生了浓厚的兴趣。青春期时结交的朋友会影响人的一生,年轻的林徽因很快定下了人生的志向:学建筑,做一名建筑设计师。

1921年10月,林徽因回国,她满怀热忱地与未婚夫梁思成交流了自己对建筑的理解,这对颇有默契的年轻伴侣一拍即合。此时,梁思成已经是清华学堂高等部(相当于高中)的学生,也在思考未来深造的事情。梁思成与林徽因对美术都有强烈的兴趣,而他们发现,建筑设计专业恰好能够容纳他们二人发挥自己的特长。林徽因热情外向,擅长表达,创意源源不绝,但同时也有些急躁毛糙,常常是想了新点子就忘了旧的。梁思成的性格偏慢节奏,他在生活中更追求严谨、精确,也更擅长动手操作。这些特点都可以用到建筑设计领域。于是,性格互补的两个人憧憬着,通过这个职业将两人的生活更加紧密地联系在一起。

梁、林二人赴美求学的年代,也是建筑设计专业大发展的年代。当时,因为处于两次世界大战之间,人们的生活相对稳定,对城市建设也有了更高的需求,因此,更多的中国留学生开始开阔眼界,将目光投到建筑设计这一较为新兴的专业上。而此时,宾夕法尼亚大学的建筑系因为其师资力量雄厚,学制友好等政策,特别受到中国留学生的青睐。1924年,林徽因和梁思成与好友陈植一起下定决心,踏上前往美国留学的旅途。他们首先到康奈尔大学选修了一些相关课程,根据当时的规定学分,修完后,他们就可以直接到宾大注册就读建筑设计专业二年级。但正是在前往宾大注册时,林徽因没能像两位男伴一样幸运。她本来抱着最狂热的建筑理想,却只能因为时代原因委曲求全,改读美术系。

但即便如此,林徽因的成绩和光彩完全没有被抹杀。除去那些优秀的成绩记录,她甚至还在1926年到1927年兼任了建筑系的教学助理。这份荣誉,在建筑系本身学生中都是不多见的。除此之外,林徽因的美术作品和社交能力也被当时的师生所称道。在亲人、朋友眼中在英国读过中学的林徽因英语流利,性格开朗,能够自如地在东西方两种文化间畅行无阻,她的绘画天赋也得到了发挥,画作至今还保留在宾大档案馆中。林徽因和梁思成的好友、汉学家费慰梅曾为了撰写梁、林二人传记到宾大调研,后来,她在《林徽因与梁思成》中写道:在这里,中国学生多数死硬、刻板,但只有菲丽丝(林徽因)和本杰明·陈(陈植)是例外。

尽管林徽因的留学生涯精彩而荣耀,她还是不免会碰到一些困难,甚至面临一些心理上的绝境。1925年年底,一贯疼爱林徽因的父亲林长民突然去世,这使她备受打击,悲痛欲绝。此时,思念家人又担心生活费来源的她,甚至想在美国打工自筹学费。但梁思成的父亲梁启超给了她无限的支持。梁启超在家书中对梁思成说,要林徽因“鼓起勇气,发挥她的天才,完成她的学问,将来和你共同努力,替中国艺术界有点贡献,才不愧为林叔的好孩子”。林徽因终没有辜负父辈们的希望,她用最快的速度完成了学业,并在宾大校史上留下了突出的成绩。

外向善于表达以及不达理想不罢休的坚强个性,加上家人的无条件支持,或许是林徽因能够在那个刚刚开放思想的时代逆流而上,突破禁忌,成为一名少见的女性建筑设计师的原因。而梁思成和林徽因在学业上的合作,也确实是一种性格上的珠联璧合,互相帮助。两人一个善于想象,一个善于落实,慢慢磨合出了默契。日后有宾大建筑系的教师回忆,他们两人合作的建筑设计图可以用“无懈可击”形容。1927年,毕业后的林徽因和梁思成双双选择了到名校进修,梁思成去了哈佛大学进修东方建筑研究,林徽因则在耶鲁大学进修戏剧,1928年3月,他们在加拿大结婚,也一起憧憬着未来能够携手在中国建筑设计领域成就一番事业。

在生活的琐碎中坚持理想

作为一位影响力已经跨越国界的建筑设计师,在宾大,林徽因留下的魅力如今还在持续。说到林徽因持久的影响力,帮助寻找林徽因过往资料的宾大建筑档案馆馆长威廉·惠特克曾感慨地说:“林在追求自己的艺术理想时勇敢无畏,她积极与世界交流的态度值得极大的尊重。”勇敢无畏,对林徽因而言是一个恰当的定语,当年,从宾大学成归来的林徽因如愿以偿地成了一名设计师,在短短五十几年的人生中,她一直朝着她的理想迈进。无论外界环境如何变迁,如何动荡,她对于这个理想都毫无动摇。