东南大学:从工科强校到综合性大学的突围

作者: 霍思伊

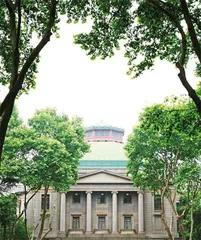

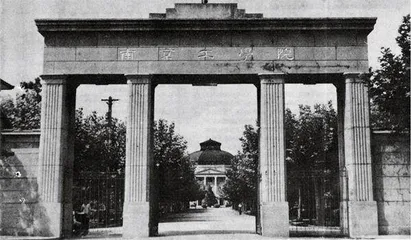

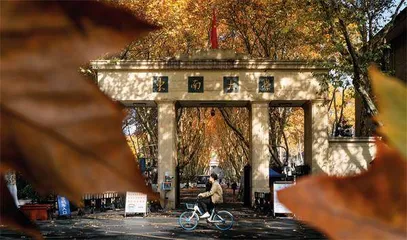

从东南大学四牌楼校区南门进入,眼前是开阔的中央大道,道路两旁都是梧桐,夏天时枝叶茂盛,路尽头是学校的大礼堂。

这是一个典型的欧洲文艺复兴风格建筑,正面排列着古希腊爱奥尼克式列柱和三角顶,巨大的铜绿色穹顶在阳光下熠熠生辉。1930年,大礼堂动工,初由国立中央大学校长张乃燕筹款兴建。1931年5月5日,国民政府第一次国民会议在此召开,堂内三层,可容2700余人。

大礼堂西侧的体育馆,建于1923年国立东南大学时期。泰戈尔曾到此演讲,轰动一时。作为全国第二所国立大学,时人皆知“北有北大,南有东大”,两校校长蔡元培和郭秉文,一个破旧立新,一个力求平衡。再往西,树木掩映之下,是以两江师范学堂监督李瑞清之号命名的梅庵,源头是张之洞1902年创办的三江师范学堂。1915年,在此基础上,诞生了南京高等师范学校。

从三江师范学堂到南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学,再到南京工学院、如今的东南大学,120年历史在这里积淀、延伸。东大百廿,十易校名,从全国学科最齐全的现代化大学一度变为一所工科院校,又在历史的转向中,向着全面综合性大学努力转型。

十字路口的南京工学院

建校50年后,1952年的院系调整,是东南大学历史的分岔口。

在聚焦经济建设、振兴本国工业的背景下,1952年5月,全国高等学校院系调整的大幕拉开,以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学。

调整后的大学主要有三种形态:文理综合性大学、专门学院和专科学校。北京大学、复旦大学、南开大学等一批多科综合性大学改为文理综合性大学。

院系调整前,这所全国系科最齐全的综合性大学之一,设文、理、法、工、农、医、师范七个学院43个系科。调整后,学校分为多校,即今天的南京大学、东南大学、南京师范大学、南京农业大学等,成为在中国现代高等教育发展中开枝散叶最多的大学。留在三江师范学堂四牌楼办学原址的就是东南大学。

这轮调整中,学校规模最大的工学院留在原址,以工科为主体并入了金陵大学电机、化工系和江南大学机械、电机、食品工业系,以及武大、浙大、复旦、厦大等校多个不同工科专业。学校改名为南京工学院(下简称“南工”),这就是东南大学著名的“南工时代”。这一校名使用长达36年。

至1953年底,调整后的全国高等学校共182所,工业院校由18所增至38所。1952年时,工科学生占全国高校在校生的比例已由1946年的18.9%升至35.4%,为各科之首。到1957年,全国高校共设置专业323种,工科占57%,彻底改变了此前偏文法、轻理工的学科结构。

当时,南京工学院共设置建筑学、机械工程等7个系,10个本科专业和10个专科专业。上世纪80年代,本科毕业于南工计算机系、如今担任东南大学党委书记的左惟对《中国新闻周刊》指出,和当时绝大多数工业学院是单科性专门学院不同,南工的系科设置实际上是一个“工科小综合”。院系调整时,教育部在华东、华南、华中和东北共设置了“四大工学院”,分别为南工、华南工学院(今华南理工大学)、华中工学院(今华中科技大学)和大连工学院(今大连理工大学)。1964年,“四大工学院”同时进入“文革”前的66所全国重点高校建设名单。这一特殊属性对于日后四所高校的发展有着深远影响。

实际上,自东南大学诞生伊始,就有着良好的工科基因。1915年,在张之洞创办的三江、两江师范学堂旧址之上,南京高等师范学校(下简称“南高”)成立。虽是师范,却先后增设农业、工业、商业专科。高等师范学校内提倡实科教育,开全国风气之先。

1921年6月6日,国立东南大学在南京高等师范学校的基础上成立,留美归来的著名教育学家郭秉文任首任校长。郭秉文是近代第一位在哥伦比亚大学获教育学博士的中国人,曾师从杜威和孟禄。郭秉文认为大学要面向实际,服务社会,于是将商科设在当时中国的经济中心上海,使学科建设与经济发展紧密结合。他还非常注重理论与实践平衡。因此,当时国立东南大学发展理科的同时,也大力发展工科、农科等应用学科。

时任北大校长蔡元培认为,大学应偏重人文和自然科学,也就是“学”,而工、农、医等应用科学为“术”,是高等专门学校要承担的教育使命。蔡即以此改造北大,郭则以美国实用主义理念建设东大。郭秉文任校长十年,共发展出6科31系。1920年代,郭秉文从唐山交通大学(今西南交通大学)请来土木工程学家茅以升至国立东南大学担任首届工科主任。在茅以升、杨杏佛等人联名提议下,国立东南大学在原有机械工程系基础上,又增设了土木工程系、电机工程系。这三个系相继衍生出多个学科,至今仍是东南大学的主干系科。

国民政府定都南京后,1927年6月,将东南大学和苏州工业专门学校、河海工科大学、上海商科大学等其他八所专科学校合并,组建为国立第四中山大学,后更名国立中央大学。国立中央大学时期,工学院就是全校规模最大学院,扩展到土木、机械、电机、建筑、化工、航空和水利七系。

先天积淀和院系调整给南工带来了丰厚的“家底”。1956年,新中国成立后高教部对教授的首次评级中,南工20位学者被评为一、二级教授,几乎和清华大学相当。相比之下,大多数工科院校,尤其是单科性专门学院,评上的老师都是个位数。

如硬币两面,在国内,一方面,这一效仿苏联的院系调整有助于实现工业人才的快速培养;但一方面,由于从系科和专业设置,到大纲、教材使用,全面效仿苏联,容易培养出高度专门化、专业狭窄的“现成专家”。教育学者杨东平在《中国高等教育的苏联模式——关于1952年的院系调整》一文中指出,与欧美大学通才教育模式相对,苏联高等教育模式一般称之为专才教育。这是一种与计划经济、产品经济体制高度契合的教育制度。院系调整后初期,过窄专业口径和分工过细的专业教育,使南工出现了学生排课过满、课业负担过重、考试门类过多等现象。

南工教师及时发现了这一问题,并予以调整。1956年,在“百花齐放、百家争鸣”的自由空气中,南工学院的教授——中国热工自动化学科奠基人钱钟韩、留学麻省理工学院的吴大榕等都曾建言:专业课程中以过多的篇幅介绍各种各样的产品和设备,这些零星的知识,学生只要翻翻手册和产品目录就可找到。培养高级技术人才,重在指导学生掌握治学、自学之道。当年,学校经过充分讨论,整理出的《关于当前高等工业教育中的问题和改进意见》提到,大多数专门化课程都可以取消,要允许教师对教学大纲灵活运用和适当修改。

无线电系的陈章、钱凤章等教授也强烈主张,无线电专业要大力加强无线电的各门技术基础课。无线电系在苏联教学计划之外,另外拟订了一个以学科为主的新教案,不再以“设备为纲”,注重加强基础和拓宽专业面。

1956年8月,南工召开第一次全院党员大会,首任院长汪海粟提出要“密切结合实际,创造性地学习苏联高等教育的经验和各人民民主国家的经验,同时也要吸收旧中国高等教育和英美各资本主义国家高等教育的长处,独立思考”。同时,教务部还搜集了民国时期和欧美等国高校的课程表,印发各系参考。可惜的是,探索刚起步,等到了1957年,就因政治运动而被中断。

在“学习不学习苏联,是政治立场问题”的年代,南工教授提出要结合实际,对通识教育和专门教育的关系有清醒的反思,这与它几十年的历史传承有关。

早在国立东南大学时期,郭秉文就提出通才与专才要平衡。本科注重通才教育,但不忽略应用;专科注重专才教育,但不忽略基础,两者相辅相成,不可偏废。他认为,《大学》里“平天下”的“平”是治学治事的核心,“平乃能和,和乃能进”,东南大学的校训至今仍是“止于至善”。

而且,郭秉文很早就有跨学科培养的意识,不仅允许学生跨系科选课,还力求实现达到人文主义与科学主义的平衡,比如,他要求心理系同时隶属于“文理”和“教育”两科。当时,东大是近代最大的民间性科学社团“中国科学社”的大本营。创社社长任鸿隽、后任中央研究院总干事的杨杏佛、中国近代植物学奠基人胡先骕、物理学奠基人胡刚复、气象学奠基人竺可桢等都在此任教。

在20世纪二三十年代,“东大以科学名世,北大以文史哲著称”。东大与北大“双峰对峙、二水分流”,稳健务实和自由激进的两种学风,在那个新旧碰撞最激烈的年代形成鲜明对照。经过一代代传承衍生出的“东大学风”,绵延影响至20世纪50年代,为其日后的转身,指明了道路。

重基础和“到一线去”

自20世纪50年代起,南工建筑系实力处于第一梯队,和清华大学、同济大学和天津大学并称“四大”。这一地位一直延续至今。1950年代,中国“建筑四杰”中,除梁思成在清华大学外,杨廷宝、刘敦桢和童寯三人都在南工。

长期研究建筑史的东南大学建筑学院教授单踊对《中国新闻周刊》说,“四大”建筑院校的风格各有不同。清华建筑系很早开始吸收现代主义风格“包豪斯”(Bauhaus),曾将建筑系更名叫“营建系”,以“体形环境”理念为核心。同济大学建筑系是“万国风”,其主体是1952年院系调整后从各校合并而来,所以来源多元,有德国、奥地利等多种体系。东大和天大风格接近,东大格外重视基础,“手下有一些真功夫”。“当时有个很形象的评价,清华是培养建工部长的,同济是培养开发公司总经理的,南工培养总工程师,也就是画图的。”单踊说。

王建国是中国工程院院士、东南大学城市设计研究中心主任。1978年,他考入南工建筑系。他回忆,当年他入学前半年,要单独学画,做很多基础训练。从大一下学期开始,最主要的课程是大设计课。整个四年,建筑系学生要先后学会设计邮局、茶室、俱乐部、旅馆、大剧院等建筑,规模从小到大,功能由简单到复杂。这个过程中,老师会手把手给学生改图,从一草 (图)、二草、三草,到最终的定稿。王建国很快发现,南工老师对“品质有很高要求”。