“以身殉城”的文保“死硬派”谢辰生

作者: 宋春丹

文博界众所周知,“谢老的信可以递上去”。

谢老即谢辰生,用他自己的话说,官儿不大,到头了也就是国家文物事业管理局正局级顾问,但是,“你不用我,我自己用我”。

他“用自己”的一个不二法门,就是写信。可能很少有人说得清,他到底曾给多少中央领导、多少职能部门写过多少封信。文保各界和北京老城居民都知道,谢老是最积极的保城“死硬派”,说话做事最管用。

北京历史文化名城保护委员会专家邱跃告诉《中国新闻周刊》,他曾跟谢老开玩笑:“还是您敢说!”他说:“有什么不敢说的,又不是为我自己的事,都是国家的事。”

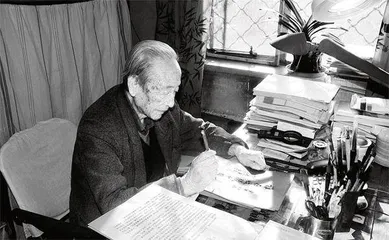

得知邱跃做了30多年城市规划,谢辰生感叹“不容易”,继而说:“跟我差不多,我干文物60多年了,也没换地方。我以身殉城了,就为了八百年北京古都。”

5月2日,谢辰生在北京去世,享年百岁。与他共事多年的国家文物局原副局长彭卿云感叹,他无冕无职,百年一业,这在现代人当中是罕见的。他的离去,也是一代家国文化遗产守望者的远去。

“城墙派”

作为铁杆“保派”,谢辰生与“拆派”的斗争从上世纪50年代就开始了。

那时他是文化部所属文物管理局的业务秘书,大家嘴里的“小谢”。他和文物局的“小罗”(罗哲文)都坚决反对拆城墙,属于“城墙派”。但当时北京城墙不是文物保护单位,文物局并不能直接管辖。

很快,拆城墙就拆到了文物局眼皮底下。文化部大楼在朝阳门内大街,文物局位于办公楼东南,正对着朝阳门。1956年,为解决东西交通问题,北京市决定拆除朝阳门。

还是一个小秘书的谢辰生那时就开始写信。他给中央文教小组副组长、管文物工作的康生写了一封信,呼吁不要拆除朝阳门,对北京古城要整体保护。康生回复了一封短简:“尊函已读,所见甚是,昨日已面交彭真同志。”但搞建设、拆城墙的步伐并没有停下,朝阳门就在谢辰生的眼前消失了。

即便在文物局内部,也有两种不同声音。古建工程师陈明达就撰文支持拆朝阳门,认为这笔账很清楚,从经济出发应该拆除,保护古建筑重点是调查、测绘,保存资料就可以了。罗哲文和谢辰生则与他论战,罗哲文认为应该保护本体,保护资料是不得已。谢辰生提出“宁可多保存一个,不使错误地拆除一个”,因为多保了随时可以纠正,错拆了却再也不能修复。

令人感慨的是,在“反右”中,陈明达和谢辰生却都差点成为右派。谢辰生曾在整风时写过文章,说局长王冶秋是家长制领导,有国民党军阀作风。当时文物局有三个指标,相关人员开始整理材料,陈明达和谢辰生都在其中,但王冶秋不同意,说这些人是为了帮助党整风,只是说了过头话,硬顶住了,文物局一个右派也没划。

后来在王冶秋“落难”时,谢辰生也曾挺身而出为他说话。

那是打倒“四人帮”后不久,有人写信举报王冶秋曾帮康生搞文物,还说国家文物局是康生要成立的(1975年文物局成为国务院直属局)。在这样的背景下,王冶秋由文物局局长转任顾问,还受到胡耀邦的点名批评。

谢辰生时任文物局研究室主任,他致信胡耀邦,说“敢以身家性命来保证”王冶秋没有被检举的那两个问题。他还写道,判断是非应有客观标准,不能因为康生的问题就因人废事、因人废言,“难道‘四人帮’说煤球是黑的,我们就必须说煤球是白的吗?”

胡耀邦很快作了批示,要求认真对待此信,实事求是予以查清,还在“判断是非应有客观标准”等语旁批上“很对!”此后,中宣部主持了调查,为王冶秋恢复了名誉。

“以文物养文物”之争

到了改革开放后,谢辰生又成了“以文物养文物”的坚定反对派。

接替王冶秋担任文物局长的任质斌不是来自文物系统的,他刚来时曾问谢辰生:“卖几个兵马俑行不行?”谢辰生说“绝对不行!”并详细解释了相关法规和政策,说服了任质斌。

但在商品经济的大潮下,持这种想法的并不在少数。当时国务院主要领导和文化部主持工作的副部长(文物局在1982年国务院机构改革中划归文化部)都主张“以文物养文物”。

1982年《文物保护法》公布后,要起草一个文物保护方面的文件。谢辰生回忆,当时文物局新班子由四人组成,一位局长(接替任质斌)、两位副局长,还有他这个顾问。开会时争论很大,争论焦点是文物工作应该以保护为主还是以利用为主,由于分歧太大,起草工作完全进行不下去。中宣部将他们找去开会,支持了以保护为主的意见。此后,局长调离了文物局。

文件起草上报后,胡耀邦很重视,亲任文件修改小组组长,谢辰生代表文物局参加这个小组,是主要的起草人,在中南海住了三个月。

谢辰生回忆,胡耀邦一开始也是倾向于“以文物养文物”的,经谢辰生等详细解释后,同意了他们的意见。文件起草出来后,胡耀邦说:“文件先不发,我还得给你们找钱去。”

1987年的十三大前夕,谢辰生给谷牧、万里写信,建议下发这个文件,谷牧、万里和胡启立先后批示同意。过了几天,国务院秘书局给谢辰生打电话,告知如果以“决定”的名义发,需要国务院全体会议通过;如果只用“通知”的名义,有现在这几个人画圈,马上就可以发,让他考虑。他担心开会万一再提出“以文物养文物”,就说通知就通知吧。11月,国务院下发了《关于进一步加强文物工作的通知》,也即101号文件。谢辰生一直认为,这是文物工作最好的文件之一。

1988年2月,邓力群给中顾委副主任薄一波写信,推荐谢辰生当全国政协委员。信中说:“像他这样的专家,夏鼐同志去世以后,文物界很难找到第二个了。如果安排他为政协委员,文物局的顾问还可以继续当下去,他的作用还能继续发挥;如果不安排,按年龄,顾问就不能当了,这对文物工作是很大损失。”当年,谢辰生当选为全国政协委员。

“只要有三寸气在”

1994年,谢辰生从国家文物局离休,但他的文保生涯中短兵相接的日子,才刚刚开始。

谢辰生有一个观点,他认为文物保护问题最严重的是在90年代。当时全国进入旧城改造时期,名城保护形势异常严峻。他说,很多人骂以前拆城墙,但拆城墙只是扒了一层皮,而有的旧城改造方式是把名城的五脏六腑给掏了!

谢辰生是一个老北京。小时候,他住在白塔寺锦什邡街小水车胡同1号,随堂兄谢国桢生活。这里原是“样式雷”家的房子,前后三进院,东西两个跨院,共三十几间房,有垂花门、丁香花和藤萝架。刘盼遂、王力、容庚、吴其昌等大学者往来于此,他在这里得到了良好的史学提点。

随着1992年《加快北京市危旧房改造的决定》出台,这条胡同被拆。到90年代中期,北京每年有近600条胡同消失,美术馆后街22号赵紫宸故居、广渠门内大街207号曹雪芹故居等保存完好的四合院都相继被拆。

2000年,北京提出“五年内完成危旧房改造”。2002年,启动南池子危改试点项目。在谢辰生看来,百年古都的保护到了最危急的时候。

2003年,是他背水一战的一年。

3月4日,他给新上任不久的北京市委书记刘淇写信。信中说:四合院是古城的细胞,毁掉了四合院,古城的生命也就消失了。有人担心不改造如何迎接奥运,其实如果按照南池子模式把老四合院推平而代之以不伦不类的所谓高级别墅,才会遭到国际社会的非议甚至谴责。从报上看到三眼井即将成为仿古街,但“仿古”的提法本身就与国际社会通认的“真实性”原则相违背,万万不可照此实施。他还建议,在危改中一定要保护弱势群体的合法权益,尤其不能采取粗暴手段欺压老百姓。

很快,刘淇作出批示:“此信十分恳切,意见也很中肯,我赞成其中的原则。当前必须停止对皇城内的拆旧改‘新’行为。不能鼓励营造新景观的计划。”

但拆除四合院的行动并没有停止。谢辰生情急之下,于3月31日再给刘淇写信,说目前拆除四合院正在加紧进行,动作极快,而且一些是在北京市文物局调查认为需要保护的五百多个四合院名单上的,这是古城中仅存的精华。眼看一些精美砖雕被工人拆走卖掉,实在令人痛心落泪。他说,知道自己的意见肯定会招致一些人的不满,“已做好以身殉城的准备”,又在前面加上“不惜付出任何代价”。

北京市以副市长刘敬民的名义给他回了信,表示会暂停旧城区内未开工的危改项目,并对“保护院落”挂牌公示。

收到回信,谢辰生很兴奋。而且,有一两个月,拆除真的停止了。他以为自己的信真的起了这么大作用,但事实是,SARS来了。SARS一过,拆除又开始了。他只好在6月21日第三次给刘淇写信,恳请尽快公布受保护的四合院名单,“晚一天就会增加不小的损失”。

7月16日,北京市对第一批200个四合院实行挂牌保护。第二天,谢辰生和陈志华、梁从诫等一起去胡同实地调查。

位于保护名单上的孟端胡同45号院曾是清朝果郡王府,在四合院中属于上品中的上品,朱门绿廊,雕梁画栋,院里的两株百年丁香树树干有脸盆粗,每到春天满树繁花。但就是这样一座院落,墙上也写着大大的“拆”字。

失望难过之下,8月24日,谢辰生致信胡锦涛、温家宝,以一个生活了82年的老北京市民、奋战了半个多世纪的文物老兵的身份向中央紧急呼吁:最近几年北京古城格局和风貌破坏十分严重,现在仅存的部分无论如何不能再破坏了;对粗暴侵犯群众基本权益的事件应该彻查;南池子模式不是值得推广的经验,而是需要总结的教训。他说,今后自己只要有三寸气在,仍将继续为保护祖国文化遗产而努力奋斗,鞠躬尽瘁,死而后已。

温家宝批示:“谢老作为一名老专家、老党员,所提意见值得重视,应认真研究。”胡锦涛批示:“赞成,要注意保护历史文化遗产和古都风貌。”

2005年1月,《北京城市总体规划(2004~2020年)》终于编制完成并获国务院批复。参与编制的规划专家邱跃回忆,新中国成立后北京市分别在1954年、1958年、1972年、1983年、1994年、2004年和2017年编制过七版总体规划,2004年这一版明确提出要“保护北京特有的‘胡同-四合院’传统的建筑形态”。

谢辰生很高兴,说终于拿到了保护北京城的“尚方宝剑”。他还写了一首《七绝》,其中一句是:惯迎风暴难偕俗,垂老犹能作壮兵。

永不言晚

但尚方宝剑很多时候并不能抵挡住旧城的消逝。谢辰生说,这就像一场遭遇战,能保一点是一点,永不言晚。

2004年11月,北京市政府聘请郑孝燮、吴良镛、谢辰生、李准、罗哲文、宣祥鎏、徐苹芳、傅熹年、王世仁、王景慧10位专家组成“北京旧城风貌保护与危房改造专家顾问小组”,又称“危改高参”。凡涉及北京重大文保规划的项目,都需要请这10名高参中的5到7位进行论证。

这些专家中有“主拆派”,也不乏“跟风派”,谢辰生和考古学家徐苹芳则是最坚定的“保城派”。即便有时没有受邀出席论证会,谢辰生如果获知消息也会直奔会场。有人说他是“老愤青”,他说:“碰到不对的事,就得‘愤’!”

2006年上半年,郑孝燮、谢辰生、李准、罗哲文、宣祥鎏、王世仁六位专家受邀出席了东四八条、九条危改项目第三次拆迁第一次论证会,谢辰生明确表示反对拆迁。10月中旬,第二次专家论证会召开,谢辰生没有受到邀请。项目最终立项。

他还参加了文昌胡同和文华胡同拆迁专家论证会,从始至终表示反对,但胡同还是被拆了。

有800多年历史的孟端胡同的被拆让他最为痛心。2004年,这里被划入北京市金融街开发项目征地范围。谢辰生的策略是,全力保住其中最好的45号院,大楼建不成了,就等于保住了整条胡同。他致信北京市文物局,提出像孟端胡同45号这样的园林式四合院在技术上搬迁不了,迁就等于拆。经过一番努力,开发商同意不拆了,他放了心。