稳大盘如何稳楼市?

作者: 蒋芷毓

在全国“稳经济”大盘下,房地产业的数据正在呈现“冰火交加”之势。

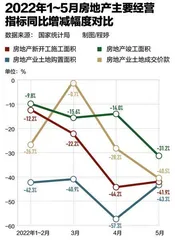

国家统计局6月发布的最新数据显示,1~5月,全国房地产开发投资额52134亿元,全国商品房销售面积50738万平方米,商品房销售额48337亿元,同比来看分别下降4%、23.6%、31.5%;5月,房地产开发景气指数为95.60,为近一年来最低值。

但5月单月的环比数据却相对“喜人”:房地产开发投资数据比4月环比增长约14%,销售面积、销售金额环比增速分别为25.8%、29.7%;土地出让面积和成交价款分别环比4月增长45.9%和53.4%;央行公布的数据则显示,5月住户贷款中的中长期贷款增加1047亿元,而4月数据为减少605亿元,环比由负转正。

环比改善的数据,是否意味着楼市即将“回暖”?如何看待房地产的下一步,在业内引发了热议。“从近期的调研情况看,房地产市场已经出现一些积极变化。随着房地产市场的逐步趋稳,相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。”国家统计局新闻发言人付凌晖近期给出了这样的判断。

但中欧国际工商学院经济学与金融学教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成在近期的一次公开演讲中提醒,当前房地产业的风险突出表现在债务危机和疫情风险相叠加,头部民营企业的风险仍然在继续。

与房地产业联系紧密的土地市场仍显低落。1~5月全国300城土地出让金同比减半,全国住宅用地整体流拍率24.4%。这也是房企拿地意愿不足、投资谨慎的表现。尽管银保监会在3月称要“鼓励机构稳妥有序开展并购贷款”,房企发债规模仍在下降,“融资难”尚未缓解,一些房企资金链仍显紧张。下半年,房地产业将如何走向尚不明朗。

楼市回暖“有点无面”

重庆的二手房中介余莉今年的工作更棘手了。“今年早就是买方市场。”余莉说,“以前是一套房子对多个客户,现在是一个客户对多套房子。”

余莉觉得有心无力。由于重庆房价下跌,相同的预算可以选择更多地段和房子,她的工作范围从巴南区扩大到九龙坡区。“对外区没那么熟悉,”余莉说,“客户对应的经纪人和中介也更多了,竞争更激烈。”

她发现,今年二手房“大刀砍”的情况更多了。余莉说,由于购房者议价优势增强,在业主明显急售的房源上,价格跌幅明显。根据国家统计局数据,5月份,70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个,二手住宅销售价格环比下降城市有53个。

新房中介龙云告诉《中国新闻周刊》,今年购房者观望情绪浓厚。“往年上半年都是新房傲骄的时候,今年四五月一些新房都在打‘骨折’。”龙云说,“客户议价能力更强,但由于备案价限制,谈价空间在10%左右。”

多地房企以低价折扣的方式“清库存”,由于限跌令的限制,部分开发商只能“变相打折”。即便在一线城市深圳,由于市场冷淡,也出现开发商招人“冒充购房者”的现象。6月中旬,深圳市龙华深圳北附近的楼盘招聘“看房充场人员”。工作时间是6月14日早上9时20分至下午6时,费用日结,每人一天是120元。对应聘者的要求为,年龄要在30至45岁,不能太邋遢,“看起来要富态”。

“诸多信号表明住房消费购买力下降。”空·白研究院创始人、贝壳研究院名誉顾问杨现领对《中国新闻周刊》说,“买方优势增强、业主急售比例上升、改善性需求占比降低等都是表现之一。”

全国房地产经理人联盟理事、广州房地产专家邓浩志认为,今年来房地产行业回暖呈现“有点无面”的特点,只在一部分出台强有力刺激楼市政策的城市有所复苏。

在吉林省某房企任管理层的苏林,对当前楼市压力感受更为强烈和具体。她对《中国新闻周刊》说,由于东北地区人口外流,加上今年来疫情影响经济形势,整体销售承压。“不光是住宅,商铺类也流通不起来,原来要租来做生意的人都流失了,非住产品下行得非常厉害。”苏林说,现在业绩完成率很低。

在她所在的区域,由于库存高企,部分房企开始打价格战。“可能在几个项目上收回资金,他们就退出房地产市场了,从而干扰市场价格。”她说,“现在目标都是去库存,各大开发商在东北一些城市有明显收缩迹象。”

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉也认为,楼市回升“非常不均衡”。热点城市高端盘回升程度明显,但刚需及改善需求回暖较慢。一线城市复苏情况较好,但部分三、四线城市回升并不明显。尽管5月、6月商品房销售跌幅有所收缩,但开盘去化率大部分在50%以下。

“看房人数在5月之后有明显上升,但去化认购率仍在历史性低谷。我们认为,本轮周期下行叠加局部疫情影响,居民购房能力和意愿都受影响,再加上对交付的担心,政策尚待继续累积,才有能力推动销售走出低谷。”中信证券6月的一份研报也认为,从同比来看,5月单月数据,仍然“寒意十足”。2022年5月,商品房销售额单月同比下降38%,销售面积单月同比下降32%,销售单月降幅比2022年4月有一定的收窄。不过,2022年前5月销售额累计下降32%,是创纪录的降幅。

“由于开盘去化率很低,企业不得不延迟新盘推出(传统来说6月应该是推盘高峰)。”中信证券研报认为,现金回流不畅,也迫使企业压缩投资,放慢开发进度。从数据上显示,5月单月,房地产开发投资单月同比下降8%,新开工单月同比大幅下降42%,竣工面积单月同比大幅下降31%。

业内普遍认为,当前房地产需求端仍旧疲软低迷,房地产的调整其实尚未结束,谈论触底回暖还为时尚早。

万科集团创始人王石最近也发声指出,尽管政策回暖信号非常明显,但商业银行愿不愿意放贷,向国企还是民企放贷还是会有很多考量。从消费者角度看,在当前疫情影响下,大众的收入状况、外出看房都会受到影响,这些因素都会影响房地产市场的整体表现。

政策风向变了吗?

政策回暖从半年前就开始酝酿。

“房地产业规模大、链条长、牵涉面广。”中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀在2021年底召开的“2021~2022中国经济年会”上指出,“房地产业在国民经济、全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都占有相当高的份额,对于经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响。”

这种“系统性影响”体现在数据上看,近20年来,房地产投资占中国GDP比重大幅提高。按照国家统计局数据,2021年中国GDP达到110万亿元,全国房地产开发投资14.76万亿元,房地产投资占GDP比重达到9.7%。

“我国房地产业与42个行业中的38个有关联,也就是说,房地产的发展情况会和这38个行业密切相关。”盛松成认为,房地产的投资规模与基建投资基本上相当,如果房地产投资大量的下降,要通过基建投资等拉上去,难度比较大。

不过,2021年,在上半年楼市火热的背景下,各地为房地产降温出台了一系列紧缩政策,对房地产行业融资作出限制。在降杠杆过程中,由于部分房企爆雷,加上疫情反复,楼市信心受到打击,整个市场迅速降温。

2021年初开始实施的“三条红线”“两集中”政策的本意是化解房地产行业为金融市场带来的系统性风险,让房子回到居住本质。“核心内容是抑制房地产的资本属性,对策没有错,但是做的过程当中有些地方过度,损害了房地产消费属性。”清华大学教授魏杰指出。

“有人讲房地产风声变了,实际上大家理解错了,没有变。”魏杰认为,去年没有错,今年也没有错,去年抑制房地产过度的资本属性,现在主要推动房地产消费属性。

今年3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,就货币政策、房地产领域,称要“积极出台对市场有利的政策”“慎重出台收缩性政策”。此后,银保监会、证监会、财政部、外汇局、央行分别表态,维持房地产行业稳定。

不久后,一系列的“真招”开始出台。5月15日,央行会同银保监会将全国范围内首套房贷款利率下限,从不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR),调整为不低于相应期限LPR减20个基点。5月20日,央行引导5年期以上LPR下行15个基点。随后,北京、上海等多个城市的银行将房贷利率下调,部分城市的银行首套房贷款利率已低至4.25%。进入6月,各地楼市政策继续呈放松态度。根据中指研究院统计,70余城因城施策出台政策超百条。

杨现领对《中国新闻周刊》分析,本轮调控相较2008年、2009年及2015、2016年两轮调控效果更弱有多方面因素,其中最大的原因是周期不一样,整个房地产市场的发展阶段发生了很大变化。在2015年,中国商品房销售额为8.7万亿元,2021年,这一数字超过18万亿元。“基本盘子大了很多倍,因此政策放松相对难以取得特别突出的效果。”

“不要高估政策的力量,就像拉绳子一样,拉紧容易,到放松的时候,它不一定往前跑了。”杨现领说,“现在对房地产行业来说是必须经历的调整,过去高杠杆、高周转的时代是不可持续的。”

另一方面,杨现领指出,中国居民杠杆率已达到历史较高水平,由于居民近年处于降杠杆周期,政策放松效果也会受影响。此外,上半年持续发生的疫情也产生了显著影响。“整个房地产市场需求已经进入了城市圈互动阶段。”杨现领说,“比如惠州的需求可能一半来自于深圳,仅疫情因素就会让惠州交易量大幅下降,1至5月惠州下降幅度约70%。”

土拍市场冷淡

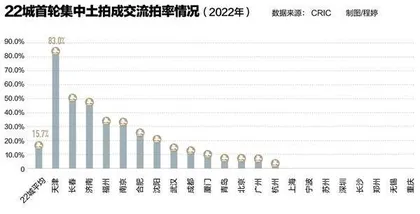

政策起效并未如预想中迅速,另一个标志性的指标是土拍市场。据中指研究院数据监测,2022年5月,全国300城住宅用地成交楼面价7095元/平方米,同比下跌14.0%,住宅用地成交楼面价同比下跌态势未改。

“今年长春土地市场非常低迷,基本上没什么人拍。”前述房企管理层苏林说。

长春并不是孤例。据中指数据监测,1~5月,全国300城各类用地土地出让金同比下降56.7%,住宅用地同比下降61.1%。中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静对《中国新闻周刊》分析,2022年开年以来政策环境逐渐改善,底价成交地块占比和流拍撤牌率有所下降,市场信心略有修复,但多数城市土拍情绪依然较弱。