“中新风格”是如何炼成的

作者: 宋春丹 黄卫

改革开放初期,媒体圈中开始关注到一种新的新闻语态:“中新体”。

曾担任中央电视台副台长的孙玉胜在《十年》一书中回忆,1993年筹备全新模式的早间节目《东方时空》时,台领导要求多用“中新体”。孙玉胜解释,变为“中新体”并不只是改变文风,而首先是转变态度,建立起“与话双方”的平等。

时间回到1952年。

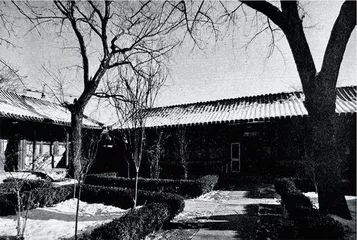

这年9月14日,中央人民政府华侨事务委员会(简称中侨委)副主任委员廖承志来到位于北京北新桥三条一号的“海棠院”,出席中国新闻社筹备会议。他在动员讲话中说,要团结华侨的大多数,报道要“群众化”,打破“关门主义”和“教条主义”。因为当时中新社只有47个职工,这篇讲话就叫《从47个开始》。

在筹备过程中,在一篇800字的稿件上,他批示道:“太长!太长!太长!”针对一篇格式化的迎宾稿件,他说:“中新社要有自己的风格。”

就这样,从47个人开始,廖承志就把“中新风格”刻进了这个通讯社的基因之中。

对华侨读者要“会说家常话”

廖承志一共有三次对中新社的长篇讲话。第一次是在筹备会议上的这次讲话,第二次是1965年3月12日,他在中侨委小礼堂接见中新社分社会议代表。

当时受“左”的思想影响,中新社报道的调子越来越高。廖承志非常不满意,他讲话时间很长,通篇大白话。

他说,中新社要把政治性的新闻消化成不同站位的华侨读者能吸收的东西,讲政治是对的,但不能是没有血肉、无的放矢、“文抄公”和教条主义的政治课。中新社的报道要“用事实讲道理,用事实说话”。他举例说,有些事情中新社不宜去报道。比如有人说“大中华”香烟盒上的华表是“封建”,这是胡闹,不能报道;宣传增产节约可以,但不要去报道“不买猪肉就是爱国”。

但其时风雨欲来,廖承志已是自身难保。

1967年,中侨委受到冲击,停止了工作,中新社一整套独特的工作方式也被指斥为“封、资、修”。1969年,中新社原有的300多人下放“五七干校”,业务被并入新华社,周恩来总理深思熟虑,对外仍保留“中国新闻社”的电头发稿。

廖承志第三次来中新社讲话,已是改革开放之后。

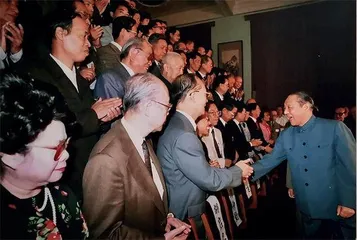

1978年9月,中新社正式恢复建制。1981年2月26日,廖承志来到中新社老办公楼放映厅,参加中新社分社、记者站会议。

他在讲话中首先回应了大家最关心的问题,澄清了中新社的性质。他说,中新社就是一个国家通讯社,但对外以民办通讯社的面目出现可以更群众化一些。中新社的工作要表现出极大灵活性,不应该穿“干部服”,不应该像个官僚,不要说官话,要会说家常话。

1983年6月6日,廖承志在六届全国人大一次会议上被提名为国家副主席候选人,却于四天之后突发心脏病去世。这次讲话就成为了他对中新社的“最后嘱托”。

当时中新社为160余家海外和港澳华文报纸供稿,廖承志讲话之后,中新社的对外报道进一步降低了调子。

1982年,联合国教科文组织对全世界174家通讯社作出5个级别统计,美联社、路透社、法新社等几家被列为A级,中国新闻社被列为B级,即“主要的国际通讯社”。

激情燃烧的岁月

中新社恢复建制头几年,由于老楼办公场所不足,新闻部和港台部仍然留在新华社大楼中办公。

1982年3月,北京市七届人大六次会议在人民大会堂召开,新闻部政文组记者蔺安稳负责采写开闭幕消息。

蔺安稳1974年回老家陕西临潼探亲,正值当地打井抗旱,挖出了许多“泥娃娃”,他凭文史知识敏锐地判断出这是重要文物,以“中国新闻社记者”名义写了一篇内参上报中央,秦始皇兵马俑由此逐渐浮出水面。

蔺安稳是快手,习惯于事先收集各种资料。1982年3月这天他提前来到会场,从大会秘书处要了一份《会议简报》。简报中提到,北京市市长焦若愚等几位领导干部开大会时在主席台上吸烟,代表们在讨论中对此提出了批评。

当时离开会还有一点儿时间,蔺安稳立刻去休息室找到焦若愚,把简报拿给他看。焦若愚说已经看到了,代表们批评得对,自己一定改正,领导干部不以身作则,这不是小事。蔺安稳问焦若愚可不可以报道此事,焦若愚说可以呀。

开会过程中,蔺安稳边听会变写稿,他一直紧盯主席台,确认没有一个人吸烟,因此在这篇题为《焦若愚闻过即改 与会不吸烟》的消息的结尾处写道:“在今天的大会主席台上,烟具撤掉了,只放着茶杯,所有的主席团成员没有一个吸烟。”

他没有照惯例把这篇稿子送会议秘书处审。回社里后,签发稿件的领导说稿子没审不好发,他又去找时任中新社副社长张磊,并说明焦若愚本人是同意的。

蔺安稳至今还记得张磊当时的表情。他思忖着说:“问题不大吧?”犹豫了一下,同意播发此稿。

第二天,港澳和海外多家报纸选用了这篇稿子,《人民日报》也加框刊登了这条新闻。后来这篇稿件入选《全国短新闻选》,还被选入中国人民大学、复旦大学等院校的新闻学教材,成为“中新风格”的一篇代表作品。

1983年初春,一批中国人民大学分校新闻系大学毕业生分到了中新社。其中,田惠明分到了新闻部经济组。

新闻部是一个大部,孕育了后来的中新社政文部、经济部和北京记者站。那时中新社在新华社大楼6楼占有五间办公室,人多地方小,桌子挨着桌子,椅子靠着椅子。新来的年轻人见不到中新社领导,也见不到其他部门的同事,像是“海外游子”。

那时一般被采访单位对中新社不了解,老同志教了他们一套标准说辞:中国有两个通讯社,一个是新华社,一个是中新社,我们主要是对外的。

他们每写一篇稿件,就会赶快查采用情况,然后去资料室借来外报复印。受访单位看到中新社的稿件出现在海外报纸上,多会留下深刻印象。

1984年,中央决定进一步开放14个沿海港口城市。中新社的稿件被香港《文汇报》《大公报》《商报》《晶报》《明报》《成报》《东方日报》七家报刊转载,《文汇报》和《大公报》均为头版头条。

改革开放初期,海外读者热切希望了解中国的现代化建设,中新社多次要求加强经济报道,经济报道在全社电讯稿中所占的比例迅速增加,到1982年上半年,经济稿的比例达到40%,在港报中的采用率达到75%。

那时中新社还没有进入中央部委的新闻发布名单。去中南海或人民大会堂采访时,田惠明经常要先把自行车放在附近的小树林里,再出示证件进会场,而其他大报大社的记者却总是坐车扬长而入。

“稿件见分晓!”田惠明说,那时大家经常等着看第二天《人民日报》海外版头条用谁的。

那一时期,很多报纸都喜欢用中新社的新闻,“港人治港”“马照跑,舞照跳,股票照炒”等说法都是在中新社报道中首次出现并流传开来。

1987年,位于北京百万庄南街12号的中新社新办公楼落成,新闻部和港台部也结束“游子”生涯回归了。

老新闻部的建制一直延续到1994年,之后被拆分成政文部和经济部,北京记者站也独立出去。田惠明是新闻部最后一任主任,也是经济部第一任主任。

1992年10月,中共十四大召开,“社会主义市场经济”被正式写入报告。此后中国经济理论界进入了空前活跃期,原国家体改委副主任童大林倡导成立了一家研究所,该所每季度召开一次改革分析研讨会,一批为中国改革开放立下汗马功劳的知名人物常在会上畅所欲言。每次研讨会前,童大林总要通知田惠明参加。

田惠明认为,所谓的“中新风格”除了文字风格外,更有领导开明、队伍敢想敢干的社风,这种底色是廖承志打下的。

田惠明进中新社时,王士谷、王瑾希都是很会带队伍的领导。这些老报人经历过历次政治运动风雨的锤炼,精通业务,又很开明。后来田惠明自己当领导时也经常告诉年轻人放开干,敢于闯。

如水银泻地,又似万花筒

从1952年诞生起,专稿部就是中新社的特色部门。1978年7月,专稿部重建,随着一批人的归队,发展到20多人,逐渐明确了“面向中间,反映现实”的专稿工作新方针。

1980年,章新新进入专稿部,第一个岗位就是抄稿员。那时发稿方式还很原始,除了特急稿件是去西单电报大楼发专电外,其余稿件都要抄写好,每天装进一个大信封,交到楼下收发室,挂号寄往深圳,再转往香港。因此专稿部的年轻人一进来都要先学写繁体字,把普通稿纸横过来,从右到左竖着写。

由于中新社一直提倡写短稿,同时考虑到抄稿发稿的效率,社里更加要求记者写稿尽量短小精悍。章新新也在这段时间阅读了大量港澳台海外报纸,这对他日后的工作产生了极大助益。

1983年,章新新第一次上“两会”,采访六届全国人大一次会议,偶遇中央领导人在会场与农民代表聊天,将之写成千字专电。专稿部主任王瑾希删改到680个字,重拟标题为《轻车简从赴会》。稿件当天发到香港某报,第二天被《参考消息》在头版全文转载,这是章新新印象最深刻的作品。

专稿部强调“产需见面”。曾任中新社广东分社社长的张宝铿回忆,1980年,他参加了副社长张帆率领的中新社美加访问团。行前廖承志指示访问团,要广泛接触各方面人士,不要只听一家之言。因此他们遍访纽约、华盛顿、维多利亚、温哥华等地,回程顺道访问了港澳,全程40天,访问了报刊、通讯社55家,接触了几百人,为专稿的供稿工作打开了局面。