听王汝刚说龙年,一乐也

作者: 阙政

最近大家都沉迷于对90年代的怀旧,90年代有个热词叫“万元户”,但滑稽名家王汝刚却是“万卷户”——家里藏书万本,“就像每天拥着宝藏困觉,特别有安全感”。

从上海人民滑稽剧团退休后,生活最大的不同,就是比以前多出了不少时间,可以细细将家里的藏书翻出来阅读。有时候翻着翻着,他还会找到自己当年做的许多心得笔记,打开笔记,便犹如开启了时间胶囊,往事一幕幕重回眼前……

值此龙年新春佳节,就让我们随着王汝刚老师一同搭乘这趟时间快车,回到过往的数个龙年——温故知新,不亦乐乎!

与滑稽戏结缘,一圆童梦

1976,丙辰龙年。知识青年王汝刚从插队落户的江西农村返沪刚刚一年。初回老家上海的他,被分配到离家不远的上海金属表带厂,经过上海第一人民医院的培训,开始从事医务工作。终于可以与家人团聚,日子过得平淡而温馨,但王汝刚心里仍然满怀对文艺的喜爱——在厂里,他因多才多艺被推选为团支部文体委员;业余时间,他把目光投向了工厂斜对面的虹口区文化馆。

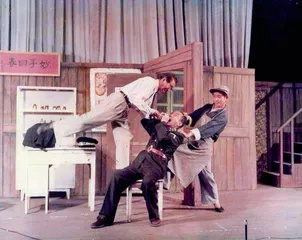

有一天,看到文化馆曲艺队在招收业余曲艺爱好者参与演出,他兴冲冲地报了名,很快就被录取,参与了滑稽界老前辈笑嘻嘻、绿杨担任艺术指导的《满意不满意》,与张樵侬、范哈哈一同登台表演——王汝刚饰演的冒失鬼“小无锡”,虽然只有三句台词,但他却在舞台上将三句演绎成了三十句,还大获好评——被滑稽表演大师杨华生、笑嘻嘻、绿杨三人,看在眼里,喜在心里,喜的是滑稽界后继有人,发现了一棵好苗子。

演出结束后,杨华生、笑嘻嘻一行就来到了王汝刚所在的表带厂。滑稽大师亲临,工人们一阵轰动。而大师此行的目的,是向工厂“商借”王汝刚去演出——当时杨华生尚未被平反,他和笑嘻嘻依托原大公滑稽剧团,正在筹建“上海人民滑稽剧团”,求才若渴。他们向王汝刚保证:“小伙子,等以后我们滑稽剧团恢复,一定请你同台演出。”

王汝刚心里别提多高兴了,他从小就喜欢文艺,小时候就因为擅长讲故事赢得过上海市的比赛。“六一儿童节的时候,班级里排演节目,让小朋友自己回去找剧本。我当时住在大世界附近,跑到福州路去买了一本《三毛学生意》的剧本,一边看一边笑,开心得不得了。”当年往事依然历历在目,“我还舍不得一下子看完,规定每天只能看几页,笑一阵,然后赶快把书盖起来,明天再看,再笑”。

能与滑稽大师结缘,是王汝刚人生轨迹的转折点。“当时工厂同意我去演出,工人师傅也跟我开玩笑,说:你和鲁迅先生一样嘛,要弃医从文了,也好,跟病人打交道,总要皱眉头,还是滑稽戏好,经常有得笑。”但是没想到,“弃医从文”的事,在父亲那里却吃了一堑。在王汝刚的父亲看来,家里没有人“吃开口饭”的,反而医务工作稳定又长远。“我在弄堂里是出了名的孝子。当时母亲去世不久,我和父亲相依为命,因此对他的意见非常重视。”王汝刚说,“虽然不能从事文艺工作肯定是一种遗憾,我也还是准备接受父亲的意见,往行医道路发展。”

让他没有想到的是,杨华生与笑嘻嘻锲而不舍,抓住这棵好苗子不肯放手。他们亲自来到王汝刚居住的弄堂——无疑又在弄堂里再次引起轰动——目的是为了直接拜访王汝刚的父亲,跟他做做思想工作,希望他能支持儿子加入滑稽剧团。“两位老师讲话是很有语言艺术的。他们也没有说你儿子必须来剧团,反而跟我父亲推心置腹地聊起了生活中的遭际,末了还承诺说,滑稽剧团需要我这样有文艺特长的年轻人,加入剧团以后,他们不会让我吃亏的。”

就这样,两位艺术大师说动了王汝刚的父亲。晚上他下班回到家,父亲平静地说:“今朝两位老师来过了,侬岁数也不小了,有些事情侬就自己做主吧。”王汝刚心里乐开了花:“父亲等于是开绿灯了。回想起来,我真的很感激几位老师给我这个机会。”

“小滑稽迎龙年”的大型演出,在美琪大戏院连演两天,面向全社会公开售票,场场座无虚席。

小滑稽迎龙年,一炮而红

入行十多年,王汝刚抓紧一切机会刻苦学习,他动脑筋打磨作品,记下了一本又一本案头笔记,内中满满都是关于滑稽戏的心得体会。

转眼到了1988龙年,这一年的春节,新民晚报社联合上海人民滑稽剧团,主办了名为“小滑稽迎龙年”的大型演出,在美琪大戏院连演两天,面向全社会公开售票,场场座无虚席。当时名列龙年“小滑稽”的一共有八位滑稽戏演员:王汝刚、周庆阳、林锡彪、沈荣海……八位“小滑稽”同台演出,一炮打响,在上海文艺界闯出了名堂。演出第二天,《新民晚报》以整版刊载演出报道,《解放日报》《文汇报》也紧随其后,做了大篇幅的报道,让滑稽艺术再次深入人心,也让“小滑稽”们自此确认了艺术地位,一步步向高峰攀登——王汝刚自然是其中最为闪耀的一位,在“小滑稽迎龙年”演出上,他一人主演了《补婚》与《头头是道》两出节目,具有现实意义的内容获得了观众深深的共鸣。

其实早在一年前,王汝刚已经因为“王小毛”而声名大噪——1987年的5月,上海人民广播电台推出新奇有趣的《滑稽王小毛》,很快成为全上海市民每晚6点必定蹲在收音机旁等待电波送到的热门节目,一句“啊哟喂,我是滑稽王小毛”就意味着欢乐时光的开启。开播仅三个月,收听率就居电台文艺台第一名,在以后的十年中也一直牢牢占据领先地位。当时的演播团队里,“王小毛”由王汝刚、林锡彪、姚勇儿、沈荣海四人组成,很快,“王小毛”就成了王汝刚的代号,观众见到他,都不称呼本名,直接叫他“王小毛”。热情的观众来信像雪片一样飞往电台、飞往剧团、飞往王汝刚的家,甚至信封上不写具体地址,只要写上“上海王小毛收”,也能顺利送达王汝刚手里。不只是上海,整个江浙沪,只要电波能够辐射到的地方,听众都迷上了“王小毛”——他们热情地关心王小毛到底什么时候结婚,还给他提各种各样的建议,完全把他当成了生活中亲近的朋友。

王汝刚有个“雅号”叫“无事三百里”——每次演出到了一个地方,他都要到人气最旺的地方去逛逛:菜市场、公园,哪里老百姓最多,他就去哪里。

但王汝刚知道,在观众的偏爱背后,自己“盛名之下其实难副”。反而是“小滑稽迎龙年”那场演出,对他来说就像是“开窍”了:“忽然像走进了敦煌宝库的门,一通百通,知道有哪些东西需要去学习,去研究,明白舞台是自己一辈子的追求。”

此后,王汝刚的演艺事业如同龙腾虎跃,一飞冲天,他相继获得了中国曲艺“牡丹奖”表演奖,中国电视文艺“星光奖”,中国电视剧“飞天奖”,还有上海戏剧“白玉兰奖”主角奖。不仅在滑稽戏舞台大放光彩,佳作迭出,也受邀客串出演了多部影视剧,比如被人惦记至今的《股疯》,还有《股啊股》、《男人的世界》(还兼任副导演)、《考试一家亲》、《红茶坊》……他说,自己只演喜剧,而且只在业余时间客串,他最大的功夫,还是下在滑稽戏舞台上。

1988年一炮打响之后,他想到自己没有正式拜过师,于是与自己的三位伯乐非常亲近——在滑稽戏演出上,杨华生老师为他作总体把关,笑嘻嘻老师会手把手地教他演出独脚戏,而绿杨老师会在语言和抖包袱的节奏上为他指点迷津。在他的成名道路上,离不开这三位恩师的无私帮助。

在剧团里,王汝刚有个“雅号”叫“无事三百里”——每次演出到了一个地方,他都要到人气最旺的地方去逛逛:菜市场、公园,哪里老百姓最多,他就去哪里。“听他们的谈吐,看他们的礼仪。”凭着这样的“无事三百里”精神,他掌握了十多种方言,回到舞台上,熟练的九腔十八调总能引来观众发笑。“方言也要懂得做加法和减法。”王汝刚说,“比如说到了苏州,我就做加法,把正宗的苏州话,再加上当地的俚语俗语、当时的流行语,通通加进去,观众听了觉得丰富、过瘾;回到上海演出,去掉俚语俗语,只讲标准苏州话,观众听得懂,笑的神经就能被拨动;等到离开江浙沪了,继续做减法,务必要让观众听懂,听懂是共鸣的前提。”

除了逛街听取乡音一片,王汝刚还有两大爱好:一是交朋友。“从专家学者到平头百姓,三教九流都有。我一直相信‘高手在民间’,各行各业的专家都有他们的法宝,上台演出的时候,他们的灵气好像也会附身在我身上一样,让我可以把人物塑造得栩栩如生。”演《复兴之光》的时候,王汝刚饰演的“阿福”需要从十几岁小孩一直演到百岁老人,“老人的形态、声音,靠自己想象是演不好的,我就去养老院拜访百岁老人,观察他们的语气神态,回来用‘形体造型’‘声音造型’的方法加以再现”。很多成功的角色,都是王汝刚经由这样的交往打磨而成。有一次为了塑造滑稽戏《明媒“争”娶》里一个“关亡”的媒婆形象,他甚至自己跑到浦东去找跳大神的神婆来观察她的一举一动。

另一个爱好也以一种意想不到的方式启发了王汝刚的表演——他是国画爱好者,与国画大师程十发、戴敦邦交好,还被程老亲切地称为“我的一位不学画的学生”。虽然自己不画,但王汝刚非常喜欢看别人画:“看大师画山水、大写意的时候,泼墨如云,随意几笔,淋漓尽致;需要‘收’着的时候,又会惜墨如金,用最少的笔触去为画面留白,赋予更广阔的内涵。”他觉得这和滑稽戏的抖包袱很是相像,“该出噱头的地方就要泼墨如云,毫不吝惜;可是对于有些过犹不及的噱头,却要懂得收敛,晓得惜墨如金的道理”。

接棒滑稽剧团,一往无前

2000年,又是一个继往开来的龙年,上海人民滑稽剧团的老团长退休,接力棒被交到了王汝刚的手里。刚刚接到任命时,王汝刚内心有点抗拒——当时的滑稽剧团,戴着国营的帽子,经济上却缺少支持,四个字“自负盈亏”就让他感觉喘不过气来。“当时国家单位福利是蛮好的,退休工资、员工福利、家人医药费都有保障,但这也意味着一分一厘都要靠剧团自己挣出来。”王汝刚记得当年退休的老艺术家们也会经常回来看望大家,帮忙出主意,临走时总会留下一句话:好好做,我们的退休工资全靠你们了——这更让他感觉压力山大。

他接下了这个重担,也提出了自己的要求:“艺术上可以挑担子,而管理上希望琐碎的事情不要太多。”于是他有了自己的常务副团长。“回想起来,当时虽然压力山大,但有两个有利条件还是给了我们很大鼓励,第一是团结——我们剧团演员都非常团结,经常在一起民主协商,大家都很支持我的工作,能够抱成一团;第二是文化市场兴旺,滑稽戏受到观众喜爱、捧场。靠着这两个有利条件,我们放眼长三角,像上山下乡一样,自己到处去寻找演出市场。同事们都笑说我们好像户口不在上海一样,一年最多的时候创下过演出700多场的纪录,等于每天2场。”

《活菩萨》《复兴之光》《明明白白我的心》《新糊涂爹娘》《幸福指数》《今天他休息》《上海的声音》……创作出这些观众喜爱的好戏,王汝刚带领滑稽剧团走出上海,甚至走出长三角,走遍了大半个中国,用票房说话,经受住了市场考验,也实现了他对剧团最朴素的承诺——员工工资绝不打折。最困难的时候,他自己去拉赞助,把拉来的经费(有时多达百万元)都投入了剧团建设。