水体富营养化成因•现状及修复技术研究进展

作者: 王敏 张晖 曾惠娴 宋晓 周胜 李永泉

摘要 综述水体从寡营养状态逐渐演变成富营养状态的过程,分析水体富营养化成因和危害,进而对水体富营养的概念进行拓展,并结合全球范围的最新实例数据阐明水体富营养化的现状,针对目前常规性的水体富营养治理方案,强调植物生态修复的优势,尤其引入水生乡土木本植物进行综合治理的必要性。

关键词 富营养化;修复技术;木本植物;成因

中图分类号 X 52 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)06-0001-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.001

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research Progress on the Causes, Current Status and Remediation Technology of Water Eutrophication

WANG Min, ZHANG Hui, ZENG Hui-xian et al

(College of Horticulture and Landscape Architecture, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, Guangdong 510225)

Abstract Review over the succession of oligotrophic-eutrophic paradigm driven by anthropogenic activities, including a practical update on our knowledge of eutrophication on a global scale and lead to new discussions and efforts to deal with the threat of accelerated eutrophication, highlighting the efficiency for the phytoremediation, especially, future remedial scenarios focused specifically on aquatic native woody species.

Key words Eutrophication;Remediation technology;Woody species;Cause

基金项目 2021年度广东省林业局自然资源事务管理-生态林业建设专项资金(KH2101501);广东省现代农业产业技术体系创新团队项目(2020KJ137);广州市科技计划项目(201804010303)。

作者简介 王敏(1989—),女,湖北天门人,副教授,博士,从事城市绿地土壤碳循环及生态修复等研究。

*通信作者,教授,博士,从事植物资源开发与生态修复应用等研究。

收稿日期 2021-06-19;修回日期 2021-12-03

随着全球供水需求的迅速增长,水质的退化、生物多样性的丧失、过量的沉积等一系列由富营养化(eutrophication)引起的水生态问题已成为全球热点问题。人类活动的强烈干扰在加剧全球气候变化的同时也导致全球水资源面临急速的富营养化,这已成为世界范围内水体生态亟待解决的难题。

人类活动造成水生态的急速恶化,其中富营养化有关的环境问题多样,潜在危害极严重,造成富营养化的原因错综复杂,不能简单分离成某方面的生态循环失调。水体富营养化是全球共同面临的挑战,据不完全统计,全球约1/2的水域正处于或曾经历富营养污染,而我国超1/3的水域为三类劣质水平。

各个国家应对富营养化的措施多样,但目前而言,生物治理是对生态环境最友好的方法,而水生木本植物作为一种新兴治理材料,具有强大的应用前景。

基于此,该研究综述水体富营养化的成因及危害、现状以及治理手段,分析世界各地该现象的严重程度以及目前人类为控制或减轻其生物影响所做出的努力,阐述在全球气候变化和人类活动强烈干扰下的全新的富营养化概念及相关研究。

1 富营养化的成因及危害

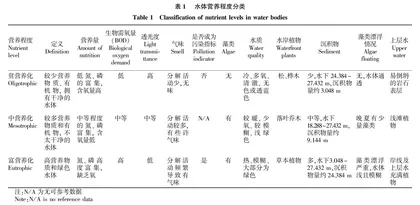

富营养化又称为优营养化[1],是由于湖泊、河流、水库等水体中氮、磷等营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水体中氮、磷营养物质的富集会引起藻类及其他浮游生物的快速繁殖,最终导致水体溶解氧含量下降,造成水生动植物衰亡甚至灭绝。早在1907年,德国沼泽学家C.A.Weber等学者创建了泥炭沼泽土壤的营养水平的统一标准,用富营养的(eutrophic)、中营养的(mesotrophic)和贫营养的(oligotrophic)3个术语进行分级描述;20世纪70年代后,生态界放弃过去认为的原因和后果指标,换之以初级生产者的生物量和生产量为主要依据来进行水体营养类型的划分(表1)[2-4]。

严重的水体富营养化不仅会导致水体缺氧,引起藻类水华,产生毒素、有害气体和异味物质,进而影响供水安全,而且还会引起鱼类死亡,导致食物网简化和生物多样性下降,最终破坏水体生态系统,降低景观效果和休憩价值[5-7]。

水体富营养化的形成过程可以简单归纳为5个阶段(图1a):

第一阶段:随着人类活动干扰及自然变化,过剩的营养物质汇集到最初处于健康状态的水体中。第二阶段:水中的浮游植物依赖过剩的营养物质进行大量繁殖。第三阶段:藻类随之发生大暴发,阳光无法射入水中,植物大量死亡。第四阶段:微生物开始降解动植物残骸,进一步消耗氧气。第五阶段:最终水体中氧气被耗尽,成为死区。

随着冲积物和水生生物残骸在水体底质的不断沉降淤积,经过很长一段时间后,水体会逐渐由贫营养状态向富营养状态演变,而人类活动的强干扰则成为导致富营养污染的关键因素[8]。目前,富营养化的来源主要有大气沉降、底泥渗透、居民生活污水、工农业废水、浮游生物有机分解等[9-10]。在多种因素的共同作用下,水体由贫营养状态逐渐演化为富营养化状态,伴随整个生态系统的演化(图1b)。

2 国内外水体富营养化现状

水体富营养化是全球共同面临的挑战,根据联合国环境规划署报告显示,自20世纪90年代以来,拉美、非洲和亚洲超过50%的河流出现病原菌(如粪大肠菌等)污染和有机污染加剧的现象,有近1/3的河流出现盐度污染加剧的现象,水体污染已达到严重程度[11]。美国联邦环保局数据显示,在美国超过35%的湖泊氮含量超标、超过40%的湖泊磷含量超标,有10%的美国湖泊被划分为贫营养型、35%为中营养型、34%为富营养型、21%为超富营养型[12],超过40%的河流小溪呈现富营养状态[13]。基于Robert Diaz博士的文献检索汇编世界缺氧和贫营养化沿海地区地图(图2),由于该地图依赖于可用数据库,可依据数据可用性较高的地理区域(如美国)显示较多的问题。2013年,墨西哥湾死水区达到1.51万km2,且受密西西比河养分的输入,墨西哥湾每年夏季都会发生水体缺氧水生动物大量死亡的现象[14]。研究数据显示了762个因富营养化而受影响的沿海地区水质状况,其中有479个地区正在遭受着缺氧、55个地区曾经遭受缺氧,此外还有228个沿海地区水体有富营养化的现象,并且出现了绿潮、物种丰富度降低和珊瑚礁群落减少的现象[15-16]。

我国是水资源较为丰富的国家之一,流域面积超过50 km2的河流共45 203条,水面面积常年≥1 km2的湖泊共2 865个,总水域面积7.89万km2,其中淡水湖1 594个、咸水湖945个、盐湖166个、其他类型160个(图3a)[17]。2019年,国家生态环境部对我国110个重要湖泊(水库)的监测数据显示,水质低于Ⅲ类的湖泊(水库)占31.9%,其中劣Ⅴ占7.3%。对我国107个重要湖泊(水库)开展营养状态监测的数据显示,中营养状态占62.36%、轻度富营养状态占22.40%(图3b、图4a)[18]。富营养化问题最突出的三大湖是滇池、巢湖和太湖[19]。据我国生态环境部统计的《2020上半年全国地表水和环境空气质量状况》显示[20],太湖为轻度污染、轻度富营养,总磷为其主要污染指标;巢湖为水质良好、轻度富营养;滇池为重度污染、中度富营养,总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数为其主要污染指标。

2019年,我国夏季呈富营养化状态的海域面积共42 710 km2,其中重度富营养化海域面积达13 080 km2,主要集中在辽宁湾、长江口、杭州湾、珠江口等近岸海域(图4b)。同年,我国海域共发生赤潮38次,累计面积1 991 km2[21]。

3 水体富营养化治理研究

防治水体富营养化是一个复杂的系统工程,涉及学科包括社会、经济、人文、地理、气象、环境、生物、物理和化学,是水体污染治理中最为棘手的问题[22]。“控源截污、生态修复”已成为水体富营养化防治的主流观念[23]。但是对于景观水体富营养化的治理,不仅要防止外源性污染物汇入水体,更要控制内源性污染物污染水体[24-25]。在水体富营养化的防治方面,氮、磷是主要的污染物,其作为水体富营养化的主导因子对水生态环境系统安全产生严重威胁,造成一系列的水环境问题,制约社会经济的可持续发展[8,26-27]。氮、磷的污染源十分复杂,不仅包括从外部排放进入水体的氮、磷(外源),还包含水体内部沉积物自身释放并再次进入水体的氮、磷(内源)[28-29]。物理净化技术、化学净化技术和生物净化技术是目前水体富营养化的主要防治技术,针对治理对象、适用范围和经济耗用不同可有不同的选择(表2)[30]。

(1)物理净化技术是采用物理的、机械的方法对富营养化水体进行人工净化,具体有底泥疏浚法、换水稀释法、河道深层曝气、人工打捞、人工造流和引水等[33-35]方法。

(2)化学净化技术是通过向污染水体中投入化学药剂,使药剂与污染物质发生化学反应,从而达到去除水体中污染物的目的。但是由于化学技术而死亡的藻类会释放藻毒,从而产生二次污染,同时由于化学药品的生物富集和生物放大会对整个生态系统产生的负面影响,因而被视为一种短期行为或是权宜之计[30]。

(3)生物净化技术是解决水体富营养化问题最环保、最经济的方法。植物不仅能吸收水中的营养物质,同时还能显著降解氮、磷和泌氧的含量,为微生物提供一个适宜的生存空间。主要包括人工湿地法[36]、生物操纵法[37]、微生物净化法[38]、高等水生植物防治法[22]。

4 植物生态修复的优势

N和P是湖泊水体富营养化的主要因子,也是植物生长发育所需要的必要元素。富营养化的治理可将污染生态学与植物营养生态学相结合,有助于探索人工湿地净化氮磷的机理,研究植物在人工湿地中的营养策略,并摸清污染物的最终去向[39-40]。

4.1 植物净化机理

利用植物净化水体富营养元素主要有2个方面:一是植株正常生长时促使根系吸收污染水体中的氮磷元素;二是利用根系的分泌物来集聚和繁殖大量微生物,通过与微生物的协调作用,加速富营养化元素的分解净化[41]。植物修复水体的技术主要包括5个方向:植物提取、植物固定、植物挥发、根际过滤、植物转化[42]。

植物对水体污染的治理作用可从以下6个方面考虑:

4.1.1 物理作用。

植物个体较大,在水环境中能有效避免水中风浪的过度扰动,有利于水中悬浮物质的沉淀去除以及避免已沉淀物质的再次悬浮。植物发达的根系在水环境中也会形成较好的过滤结构,有效吸附、截留水中的有机胶体、不溶性物质,在富营养化水体的净化工作中扮演着十分重要的角色[42]。植物对浮游藻类还具有竞争抑制作用。在富营养化的水体中,藻类植物会快速生长,加剧水质的恶化。在水中种植植物之后,水生植物会和浮游藻类进行竞争,同时分泌抑制藻类生长的物质,破坏藻类的正常生理代谢,最终导致藻类死亡,从而减少藻类所产生毒素对水体的污染[43]。