大豆-豆丹一年三季种养模式探索

作者: 李晓峰 李大维 郭明明 李俊领 王帅 陈凤

摘要 豆丹因其优质的营养和保健功效,深受苏北地区人们的喜爱并成为餐桌上的美味佳肴。但因目前人工养殖技术尚不完善,市场仍供不应求,急需对豆丹养殖模式进行改良,以适应逐渐扩大的市场需求。介绍了一种一年三季大豆-豆丹种养模式,该模式充分利用温光和土地资源,不仅能显著提高单位面积的产量和效益,而且能延长豆丹的供应时间,是对以往一年两季种养模式的创新与突破,为豆丹养殖技术的发展起到了一定的推动作用。

关键词 豆丹;种养模式;创新

中图分类号 S 899.9;S 565.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)06-0036-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.008

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Three-seasons Cropping and Cultivation Model with Soybean and Clanis bilineata

LI Xiao-feng1, LI Da-wei2, GUO Ming-ming1 et al

(1.Lianyungang Academy of Agricultural Sciences, Lianyungang,Jiangsu 222000;2.Yuntai Branch of Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corporation, Lianyungang,Jiangsu 222063)

Abstract Clanis bilineata ’s larvae are loved by people in northern Jiangsu and become a delicacy on the table for their high-quality nutrition and health care benefits. However, the current artificial cultivation technology is not perfect and the market is still in short supply. The three-seasons cropping and cultivation model with soybean and C.bilineata need to be improved in order to adapt to the gradually expanding market demand. The three-seasons cropping and cultivation model with soybean and C.bilineata was introduced. This model made full use of temperature, light and soil resources, it not only could significantly increase the yield and benefit per unit area,but it could also extend the supply time of C.bilineata , which was the innovation and breakthrough in the previous two-seasons cropping and cultivation model. It played a certain role in promoting the cultivation technique development of C.bilineata .

Key words Clanis bilineata ;Cropping and cultivation model;Innovation

基金项目 江苏省农业科技自主创新资金项目[CX(20)3117];苏北科技专项(SZ-LYG202139)。

作者简介 李晓峰(1994—),男,山西临汾人,研究实习员,硕士,从事豆天蛾生理生化和人工养殖研究。*通信作者,研究员,硕士,从事豆天蛾生态研究。

收稿日期 2021-07-01

豆天蛾( Clanis bilineata )隶属鳞翅目天蛾科(Sphingidae)云纹天蛾亚科(Ambulicinae)豆天蛾属( Clanis )[1-2],其幼虫俗称豆丹、豆虫,在我国分布较为广泛,主要分布在我国黄淮流域、长江流域及华南地区[3],主要寄主植物有大豆、洋槐、刺槐、藤属等。豆天蛾是大豆的主要害虫之一,1~2龄幼虫主要为害大豆植株的顶部,并将叶片咬成孔洞或咬食叶缘成缺刻,一般不产生迁移;3~4龄时,幼虫食量开始增大,并且能够转株为害;5龄期是幼虫的暴食期,该时期幼虫取食量约占幼虫期总取食量的90%[4]。豆天蛾在长势良好、茂密、地势低洼的大豆田为害较为严重,对大豆生产造成了严重的影响[5]。

豆丹本身也是一种具有开发潜力的昆虫源食品[6],具有高蛋白、低脂肪、多维生素等特点,因其具有降血压、降血脂的功效[7]而受到人们的喜爱,在江苏北部部分地区豆丹已成为人们餐桌上常见的美味佳肴[8]。尤其连云港市,豆丹是当地饮食文化的一个特色,已成为当地一种重要的特色美食。豆丹养殖是当地农民养殖户和企业重要的经济来源之一。全国每年对豆丹的需求量在10万t左右,但实际上仅能提供约3万t,年产值在50亿左右,期望产值约200亿。同时,豆丹消费市场目前主要在连云港市,其消费潜力在其他省市还未充分挖掘出来,因此豆丹产业具有十分广阔的发展前景。单位面积养殖豆丹的收益远高于大豆、玉米、小麦及水稻种植的收益。巨大的收益吸引了众多的优质企业和劳动人口投身于豆丹产业。目前,豆丹产业已由苏北地区迅速向周边省市发展,逐渐形成了周边省市持续向连云港供应豆丹的局面。据江苏省豆丹产业联盟统计,连云港周边省市豆丹产量已超过全国豆丹总产量的50%,连云港市已成为全国最大豆丹交易集散地,带动超过5万当地人口就业。此外,连云港市企业以技术为依托,主要进行豆丹制种、养殖、加工、销售等工作,各环节一应俱全,企业分工日益明确。与此同时,豆丹产业亟需借助科研力量,不断降低成本,使豆丹产业朝精细化发展,实现绿色高效规模化养殖,提高豆丹的产量和品质。只有不断提高养殖收益,才能持续吸引社会上优秀人才、资金涌入豆丹产业,加速产业转型升级,迅速提高产业规模,为更多的人口提供就业岗位,从而为江苏省农村经济发展作出巨大贡献,尤其为巩固苏北地区脱贫攻坚成果和乡村振兴战略实施提供有力的产业支撑。

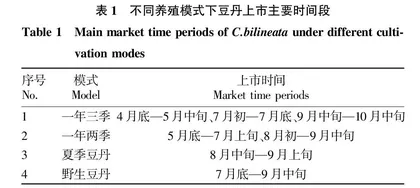

目前市面上销售的豆丹大多来自野外采集或较为粗放的人工养殖,尚未形成高效的养殖技术体系,导致豆丹产量少、供需矛盾突出、豆丹品质参差不齐等问题。这是因为投资企业和个体养殖户缺乏专业的养殖方法,仅通过简单的经验交流进行技术改进,加上缺乏豆丹养殖技术提升的专项经费。具体表现如下:在虫卵保存、消毒、挂卵等环节技术标准不一,导致虫卵质量不能保证;豆丹养殖模式仍为一年两季种养模式,未对土地进行全面利用,急需在大豆品种筛选、与其他作物配合生产、田间病虫害控制等方面进行技术升级与高效种养模式创新;由于目前的企业和个体养殖户大多采用一年两季的大豆-豆丹种养模式[9-10],市场供应时间为每年5月初至9月中旬,有相当长的市场供应空窗期。为了延长豆丹的市场供应时间和提高豆丹产量,笔者开展了一年三季大豆-豆丹高效种养模式研究,以降低豆丹养殖成本,增加豆丹产量,提高单位面积豆丹养殖的净收益。

1 大豆种植技术

1.1 大豆品种的选择

一般选择植株高大、圆叶、枝藤多的大豆品种,生产上常用的品种有黄豆(东辛3号、徐豆系列、周豆系列)、青豆和黑豆。前2季这些大豆品种均可种植,第3季种植选择生育期长、耐低温的青豆较好。

1.2 产地环境

选择无农药污染、生态环境良好,土壤肥沃、疏松,排灌两便的田地。

1.3 种前处理

种子经过筛选后晾晒(非曝晒)2~3 d、药剂拌种;土壤按一定比例配制肥料后,喷洒少量清水,使土壤潮湿,再用薄膜覆盖封严,2 d后即可进行播种。

1.4 播种

播种建议采用机器条播,行距40 cm,株距20 cm。如遇到干旱,需要及时灌水造墒播种;如遇到大水,则需要及时排水排灌,提高播种质量,确保苗齐、苗全、苗壮。

1.5 苗期管理

对大豆密度过大的田块,一定要及时间苗。在2个对生单叶展开至一片复叶展开期间,进行人工间苗。间去弱苗、病苗、杂苗,留大苗、壮苗、纯苗,按预定密度一次定苗,每穴2~3苗。

1.6 温度管理

设施内直播的大豆从播种到第1片真叶显露,白天温度宜控制在15~25 ℃,夜间温度不低于10 ℃,点播5 d内要密闭大棚,当大豆第1片真叶显露后夜间温度可不低于8 ℃。晴好天气,当棚内气温过高时要适当通风换气。

1.7 光照管理

幼苗出土后,应尽可能增加光照强度和时间,大棚用膜以及覆盖的地膜需采用新的塑料膜,保持膜面清洁。

1.8 肥水管理

出苗后浇1次水(浇足),此后如土壤墒情良好,开花结实前尽量少浇水,保持60%~65%的土壤含水量,初花期后可适当增加灌水量。

2 豆丹养殖技术

2.1 豆丹选种

每年11月份,将入土滞育的第3季大豆培养的豆天蛾5龄老熟幼虫挖出,选择无伤、无黑斑、虫体打圈、有活力的豆丹作为养殖用种虫。

2.2 越冬保种

将优选的豆丹种虫保存在产房内配制好基质(本地土与木屑按2∶1比例配制)的木盒中,基质厚度为15 cm左右,保持基质潮湿、松软。木盒长、宽、高分别为100、200、25 cm,四角各插入长度50 cm的木棍在木盒上支起防虫网,保证出土的豆天蛾成虫不会逃逸并顺利展翅。放入5龄幼虫约5 kg,越冬过程中保持基质湿度在20%左右,及时挑出因脱水或感染而死亡的豆丹。

2.3 加温暖种

次年2月底暖种温度为25~28 ℃,温度可根据大豆生长状况相应调整。如果种虫加温设施功率不足,则需要适当提前加温。暖种期间,保持产房湿度,每天下午开窗通风30 min(阴雨天除外)。

2.4 交配产卵

种虫达到有效积温后,豆丹种虫开始化蛹并羽化成蛾,将豆天蛾成虫放入交配室中,进行雌雄交配。每天06:00收集交配中成对的蛾子,送入晾对室。晾对室一般要求温度20~25 ℃、宁静、通风。16:00拆对,将公蛾送回交配室,母蛾集中放入产卵笼产卵,产卵1夜后次日上午收集产卵笼内虫卵,虫卵收集后统一保存。

2.5 虫卵消毒

一般收集虫卵4 d后消毒,采用36%的福尔马林溶液消毒,福尔马林和清水按1∶11的比例进行配制,制成消毒液。将豆天蛾卵放入长15 cm、宽10 cm、孔径0.01 mm的塑料网袋内,然后浸入消毒液中。消毒温度20~22 ℃,消毒时间30 min,消毒完成后立即用清水冲洗,直至无福尔马林气味。取出虫卵用吸水纸吸去卵表面水分,然后平铺在实验台上阴干。

2.6 挂卵

首先将卵均匀放在木浆牛皮纸上,然后将卵纸用少量水浸湿,剪成宽2~3 cm、长4~5 cm的卵卡,控制每张卵卡上的卵粒数量为30~40粒。用订书机将卵卡卵面朝上钉到豆叶背面,平均密度约30粒/m2。小豆丹孵化后自行取食,记录挂卵日期。

2.7 田间管理

挂卵后2 d,注意观察虫卵孵化率,确保孵化幼虫基数。养殖期间防止鸟类进入大棚危害豆丹,同时根据土壤墒情及时灌溉补水。豆丹脱皮2次,即长到3龄后即会自行转移到其他叶片,5龄后即能转移至邻近植株。如发现豆叶不够吃的,可人工将豆丹转移至虫口稀疏处,发现豆叶吃光后及时采收。

3 种养流程

3.1 第1季大豆种植

每年2月中旬开始在温室大棚内种第1季大豆,播种完后需铺地膜保温。同时,育种室开始加温暖种。3月中下旬即可得到少量虫卵。待大豆长至4~5片复叶时,将快要孵化的消毒虫卵挂于大豆植株上部豆叶背面;5月上旬收获5龄幼虫,进行销售。第1季期间,所用的第一代虫卵均为育种室人工加温后提前化蛹羽化成蛾的豆天蛾所产,多出来的虫卵可进行销售。第1季养殖时间偏早,自然界温度不稳定,挂虫卵要把握好时间。等虫卵完全发育成熟将要孵化时挂虫卵效果最好,挂虫卵后要做好大棚放风和保暖工作。此季虫子长势较慢,成活率偏低,豆丹售价最高、收益好,要做到精细化管理。