水稻叶褐条斑病病原菌的分离鉴定与接种技术研究

作者: 赵茜 姜树坤 王立志 杨贤莉 李明贤 李忠杰 迟立勇 李锐 吴建忠 张丽艳 李柱刚

摘要 在黑龙江稻区采集病样、分离病原菌的基础上,获得形态差异明显的20株水稻叶褐条斑病菌,利用ITS序列鉴定其均为 Nigrospora oryzae,由此推断Nigrospora oryzae为 当地主要的水稻黑孢菌种群。此外,依据水稻叶褐条斑病的生物学特征,摸索了人工接种鉴定技术。该研究结果为抗水稻叶褐条斑病的遗传育种研究奠定基础。

关键词 稻黑孢菌; Nigrospora oryzae; 分离与鉴定;标准化接种技术

中图分类号 S 435.111 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)06-0120-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.027

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Isolation,Identification and Inoculation Techniques of Pathogenic Bacteria from Brown Leaf Streak in Rice

ZHAO Qian1,2,JIANG Shu-kun2,WANG Li-zhi2 et al (1.Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Harbin,Heilongjiang 150086;2.Institute of Cultivation and Culture,Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Harbin,Heilongjiang 150086)

Abstract In this study,20 strains of BLS disease were isolated and identified from rice as Nigrospora oryzae by internal transcribed spacer (ITS) sequence analysis.It was concluded that Nigrospora oryzae was the main population of rice melanospora in this area.In addition,we have explored the artificial inoculation and identification technique according to the biological characteristics of LBS in rice.The results of this study laid a foundation for the program of genetic breeding of resistance to BLS in rice.

Key words Rice black fungus; Nigrospora oryzae; Isolation and identification;Standardized inoculation technique

基金项目 黑龙江省自然科学基金(YQ2020C040);黑龙江省博士后基金(LBH-Z19207);黑龙江省农业科技创新工程项目(2018YYYF004,HNK2019CX14);黑龙江省省属科研院所科研业务费(CZKYF2021B005);黑龙江省农业科学院长期性基础性项目(2019CQJC002,2020CQJC002,2021CQJC002)。

作者简介 赵茜(1982—),女,内蒙古乌兰察布人,助理研究员,博士,从事植物保护及遗传育种研究。*通信作者,研究员,博士,从事作物遗传育种研究。

收稿日期 2021-03-11

Nigrospora oryzae (Berk.&.Br.)Petch隶属于半知菌亚门、丝孢纲、丝孢目、暗色孢科、黑孢霉属,在我国黑龙江、安徽、江苏、四川、新疆、湖南、广东等主要稻区和世界各地均有分布,可侵染水稻、高粱、玉米、小麦、草地早熟禾、菩提榕树、棉花等植物[1-8]。 Nigrospora oryzae在种子上 无菌丝或菌丝极少,分生孢子黑褐色至黑色,发亮,圆形或扁圆形,单生于极短的淡褐色分生孢子梗顶端。分生孢子在显微镜下呈黑褐色至黑色,球形或亚球形。 Nigrospora oryzae 病原生物学特性研究发现,最适生长条件为温度30 ℃、12 h光/12 h暗的交替光周期、培养基pH 5.0、致死温度59 ℃,最适碳源为葡萄糖和淀粉,最适氮源为硝酸钾、尿素和脯氨酸[9-10]。研究发现,苯醚甲环唑、咯菌腈、咪鲜胺锰盐、苯甲·丙环唑等药剂可作为防治该病的候选药剂[11];肟菌·戊唑醇水分散粒剂、苯甲·嘧菌酯悬浮剂和嘧菌酯悬浮剂对菌丝生长均有较好的抑制作用[10]。

国内外有关 Nigrospora oryza 引起水稻叶褐条斑病的研究不多。根据柯赫氏法则,初步鉴 定Nigrospora oryzae 为广东稻区水稻生产上发生较为普遍的水稻叶褐条斑病的主要病原[12]。黑龙江省水稻种植面积发展迅速,不断引入一些优良品种,因种子携带病菌引入当地稻作区,东北部大部分农场的水稻种子携带病原真 菌Nigrospora oryzae, 苗期病害的大面积发生直接导致水稻产量下降,品质降低[13]。目前,抗水稻叶褐条斑病的研究成为水稻遗传育种工作的热点之一。鉴于此,笔者鉴定出 Nigrospora oryzae 是引起黑龙江省水稻叶褐条斑病的主要病原菌,开发了水稻离体与活体接种该病原菌的标准化方法,为该病害的抗病遗传育种提供技术手段。

1 材料与方法

1.1 供试菌种的分离

从田间采集感病组织(水稻枝叶),经过70%乙醇消毒2 min,用灭菌的蒸馏水冲洗3~4次后,放置在已高温灭菌的铺有滤纸的培养皿中,保湿2~3 d后,挑取少量产生的孢子于无菌水中制成孢子悬浮液。用接种环接种少量孢子悬浮液于PDA培养基上,置于25 ℃恒温培养箱中培养。待病原菌在恒温培养箱培养2~3 d,长成为直径约1 cm的菌落后,目镜检测,并挑取边缘少量菌丝于新的PDA培养基上,进行二次转接培养。如此经过3~4次转接后,可使菌种得到纯化。每次转接前,对菌落形态和颜色进行观察,同时镜检,确认为水稻黑孢病菌。

1.2 病原菌孢子接种

将分离纯化的病原菌配成1×106 mL的孢子悬浮液,采用喷雾法将孢子悬浮液分别接种于划伤后的水稻材料“新疆79-5”“松粳6”“龙稻363”的离体叶片,重复3次。将接种后的水稻叶片置于24~26 ℃、相对湿度(RH)85%的黑暗条件下保湿48 h后,再置于正常生长环境中,观察发病情况。水稻植株接种的品种为“新疆79-5”。

1.3 水稻黑孢病菌ITS比对

参照Mahuku[14]的方法,将纯化的 Nigrospora oryzae 菌株置于30 ℃恒温箱培养,5 d后挑取菌落边缘新鲜的菌丝于马铃薯葡萄糖液体培养基(每瓶加入50 μg链霉素)进行摇菌,摇菌条件:温度(30±1) ℃,转速120 r/min。4~5 d后将所得目标菌体在离心机(himac CR22G,日本)中脱水,挑取100 mg脱水菌体在液氮中冷冻,研磨的细胞置于真菌DNA提取试剂盒(50 t,OMIGA Bios Inc.,USA)中,并根据操作规范分别提取代表菌株DNA。

以上述提取的DNA作为模板进行内部转录间隔区PCR扩增。通用引物[15]序列为ITS1:5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′;ITS4:5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′。

50 μL PCR反应体系包括 ITS1 2.5 μL,ITS4 2.5 μL,DNA 5.0 μL,2×tag 5 μL,ddH2O 35 μL。通过筛选,采用的具体PCR扩增反应程序:94 ℃预变性5 min;94 ℃ 1 min,54 ℃ 1 min,72 ℃ 1 min,36循环;72 ℃ 10 min。利用SeqMan软件进行ITS1与ITS4正反序列的拼接。

2 结果与分析

2.1 水稻黑孢病菌的分离与鉴定

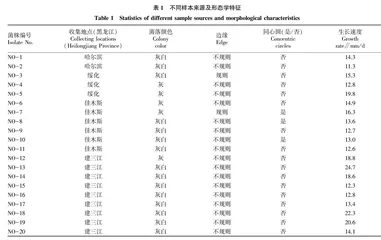

将从黑龙江省水稻主产区(哈尔滨市、佳木斯市、绥化和建三江)采集的菌株纯化培养后,根据在PDA培养基上菌丝生长特性和菌株间差异,筛选出20株不同形态学类型的菌株,分别命名为NO-1~NO-20。25 ℃恒温条件下,在20 mL/皿的PDA培养基上培养5 d,菌落正面均呈絮状,且为细胞核单核,然而每种菌株在颜色、菌落形态、菌丝生长速率等方面存在差异,呈现多样性(表1)。通过进一步对样品DNA的ITS序列进行分析,鉴定均是水稻黑孢病菌 Nigrospora oryzae (NO)。

由表1可知,20株菌株的生长速度在11.3~24.7 mm/d,其中菌株NO-13的生长速率最快,为24.7 mm/d,菌株NO-2的生长速率最慢,为11.3 mm/d,前者为后者的2倍多。20株菌株菌落颜色呈灰白与灰2种颜色,其中灰白色最多,共有15株菌株。从菌落边缘来看,大部分菌株菌落边缘呈现不规则形态,仅有2株为菌落边缘较规则。此外,3株菌株明显呈现出同心圆菌落,分别为菌株NO-7、NO-8和NO-10。

2.2 水稻黑孢病菌的接种

将分离纯化的病原菌扩繁的孢子团用无菌蒸馏水稀释至1×106 mL,以无菌水为对照,采用喷雾法接种于离体水稻(松粳6、新疆79-5、龙稻363)叶上,重复3次。接种后的幼苗置于温度25 ℃、相对湿度(RH)85%的黑暗条件下保湿48 h后,置于正常生长条件下。待接种72 h后,观察感病情况(图1)。相对于CK,3个处理“新疆79-5”“松粳6”和“龙稻363”的叶片在划痕上均出现淡褐色病斑,表明所有接种材料均感染了病菌。其中以“新疆79-5”感病最为严重。

以“新疆79-5”品种为供试材料,将扩繁的 Nigrospora oryzae孢 子团用无菌蒸馏水稀释至1×106 mL,以无菌水为对照(CK)。采用喷雾法将病原菌接种于盆栽水稻植株叶片,处理组命名为NO。接种后的幼苗置于温度24~26 ℃、相对湿度(RH)85%的黑暗条件下保湿48 h后,移置于正常生长条件。接种72 h后,观察感病情况见图2,水稻叶片出现典型的褐条斑症状,病斑为褐色小点。

将病原菌分别以孢子喷雾的方法接种于水稻离体叶片或植株叶片上,都能在叶片出现典型的褐条斑症状,尤其以植株接种更为明显,病斑起初是褐色小点,随着接种时间的延长,病斑逐渐扩展成深褐色,表现出与田间自然感病相同的症状。

3 结论与讨论

稻黑孢霉菌引起的症状主要发生在水稻生长中后期的叶片上,形成叶斑,严重影响抽穗,致使水稻结实率下降,在我国水稻主产区危害日趋严重,特别是华南地区,造成该地区经济损失加大[16]。早在1957年,日本学者在东京发现 Nigrospora oryza可 引起水稻叶斑病,该病菌可通过种子带菌和风雨传播,在我国主要稻区和世界各地均有分布[11]。该研究分离了采自黑龙江省哈尔滨、佳木斯、绥化和建三江等水稻主产区的水稻叶褐条斑病样,获得了形态学差异的菌株20株,经ITS序列鉴定均为 Nigrospora oryza, 由此推断引起黑龙江省水稻叶褐条斑病的主要病原菌为 Nigrospora oryza, 该病原菌同样是引起广东和湖南地区水稻叶褐条斑病的主要病原菌[13,16]。该研究中,从黑龙江省4个水稻主产区分离出 Nigrospora oryza,不 同程度地发生了水稻叶褐条斑病,且有逐年加重的趋势,该病原菌引起的水稻病害在广东和湖南发生面积也在逐年上升,估计与菌源在这些省份长期积累、环境适宜、较强的致病类型出现有关。 Nigrospora oryza不 仅可寄生于水稻,具有潜伏侵染的特性,还可以侵染高粱、玉米、小麦、草地早熟禾、菩提榕树、棉花等植物,危害寄主范围仍在不断扩大,进一步加大了该病害在水稻主产区逐年加重的可能性[17-19]。