城市生态湿地公园的保护与利用

作者: 全璨璨 胡玲玲 范丽琨

摘要 为进一步完善公园的日常养护、景观游览和科普教育等公共服务,更好地突显公园生态优势,以江洋畈生态公园为例,从自然野趣、生态环保、低碳节能、涵养水源、展陈新颖等方面,综述了设计建设成果;介绍了科学利用成果,并分析了存在的问题,提出了相关对策建议。

关键词 自然演替;公共服务;生态品牌;保护利用

中图分类号 X 37 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)08-0109-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.08.029

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Protection and Utilization of City Ecological Wetland Park—Taking Jiangyangfan Park as the Example

QUAN Can-can,HU Ling-ling, FAN Li-kun

(Qianjiang Administration Office of Hangzhou West Lake Scenic Area,Hangzhou,Zhejiang 310000)

Abstract In order to further improve the public services of the park, such as daily maintenance, landscape tour and popular science education, and better highlight the ecological advantages of the park, taking Jiangyangfan Park as an example, the design and construction achievements were summarized from the aspects of natural wild interest, ecological environmental protection, low-carbon energy conservation, water conservation, novelty and so on.The achievements of scientific utilization were introduced, the existing problems were analyzed,and relevant countermeasures and suggestions were put forward.

Key words Natural succession;Public services;Ecological brand;Protection and utilization

城市生态湿地公园是一种新兴的公园类型,也是城市自然资源的重要组成部分,具有保护生态环境的作用。江洋畈生态公园是以野态环境为主景的公园,是“最小干预”理念的经典案例,公园的设计建造及日常管理除了要满足公园涵养水源、调节区域气候、保护生物多样性等生态功能外,还要充分展现生态公园的美学、科普价值及文化内涵。该研究总结公园建设和管理利用成果,探索如何在尊重公园自然演替变化的同时,进一步完善公园的日常养护、景观游览和科普教育等公共服务,打造特色生态品牌,从而为其他城市生态湿地公园的景观建设和维护运营提供借鉴。

1 设计建设成果

公园设计充分尊重场地的自然生态文化,理念超前,建造手法独特,曾获英国BALI国家景观奖、中国风景园林学会优秀园林工程金奖、浙江省“钱江杯”优质工程奖等多项殊荣,设计建设成果主要体现在以下几方面:

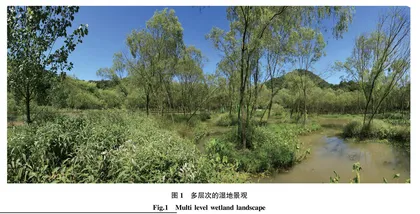

1.1 自然野趣,保留原有生态植被

公园注重对原生态景观的保护和延续,在用不锈钢围起的生境岛内,完整地保留了原生态植被,将西湖淤泥滋养的次湿生植被的自然演替过程原汁原味地进行展现。在生境岛外,大量引入自然野趣的水湿生乡土植物,呈现出湿生林、浅水沼泽、湖泊池塘等多层次的湿地景观 [1],为鸟类、鱼类、水禽、两栖类等野生动物提供觅食、栖息的天然环境(图1)。

1.2 生态环保,营造经济型游步道

由于淤泥地质特殊,结合国外透水砂石路制作工艺,反复寻查、试验后,以当地廉价材料山体亚风化硅砂为主材,毛竹片筏抛石作垫层建成的游步道具有感观自然、低价、高透水性等特性,可有效避免积水、面层开裂等弊病,这也是杭州首次出现的面积最大的砂石路(图2),对营建生态经济型游步道具有借鉴和参考意义。

1.3 低碳节能,采用绿色建筑材料

建筑主体构架、生境岛的围栏、木栈道钢梁、廊架、桥梁上部结构、景观亭等全部采用“可循环利用”钢材(图3),省去了许多现场搅拌和浇筑工序,有效降低环境污染,同时实现大跨度空间造型和局部复杂造型创意 [2]。园区建筑还大面积使用植草屋面,代替沉闷的砖瓦、混凝土等材料,与公园环境更贴合,植草屋面能有效降低建筑温度。

1.4 涵养水源,改进水体生态循环

通过埋设管道收集雨水,引导山体汇水入园,更新湿地水体,形成良好的水体生态循环。通过整合地形营建草本植物群落,增加环境的温湿度,涵养山林谷地小气候,丰富公园内生境类型,形成生物高度多样的季节性湿地景观。

1.5 展陈新颖,突显自然科普魅力

江洋畈原本就是一座西湖原生态植物种群资源库,公园的建设定位是一座露天的生态博物馆,游客服务、文化陈设以生态绿色理念为宗旨,突出使用科普展示系统,沿着木栈道逐块撰文设立了98块自然科普牌(图4、5),形象地展示了园内动植物及湿地演变的过程 [3]。

2 科学利用成果

公园拥有多层次湿地景观,为野生动物提供觅食、栖息的环境,成为杭城亲近大自然的好去处,已获评“浙江省环境教育基地”“杭州市青少年科普教育基地”“杭州市环境教育基地”,科学利用成果主要表现在以下几方面:

2.1 践行低碳节约理念,探索低成本养护途径

公园从建设到后期维护,始终践行低碳节约理念,采用低成本或环保新型材料,探索低成本管养途径。公园大量应用乡土植物和宿根花卉,形成适地适树的自然生长植物群落。人工营造景观主要在大坝花境及枕霞坡的花海,且公园管理单位钱江管理处一直在探索应用不同的花材。每年更换向日葵、虞美人、波斯菊等草花,到如今形成以观赏草为主的植物配置,主要是多年生月季、鼠尾草、金光菊等混种的低成本专类花境(图6)。枕霞坡花卉从每年的50 000盆花量,到目前已形成多年生自我繁衍的金鸡菊花海,大大降低花卉投入成本。

2.2 创新湿地自然教育,打造自然课堂特色品牌

公园开放以来,先后于2014年推出“南川柳找妈妈”“江洋畈秋季自然帐篷节”活动,于2017年起正式推出“湖西幽静自然课堂”,充分利用公园生态环境资源优势,探索自然教育模式。成功开设《江洋畈昆虫观察员》《为大自然制作一份湿地微景观》《江洋畈观鸟》《探寻淤泥的世界》等40余场自然课堂(图7、8),累计参与2 000余人。钱江管理处因此成为西湖景区首家开展自然教育的单位,并在全国第四届自然教育论坛上分享江洋畈自然教育经验,打响特色品牌知名度。

2.3 立足花市文化活动,提升美誉度和影响力

2012年,公园举办“山花烂漫时,爱在江洋畈”首届江洋畈山花节,通过蝴蝶科普讲座、花卉草籽爱心捐赠等活动吸引了众多的市民游客前来赏花、赏景、赏蝶。之后,每年推出不同的主题展现江洋畈湿地生态的自然和人文之美,如2013、2014年 “秋天的童话”、2015年“邂逅虞美人”、2017年“i享自然·呵护我心中的西湖” 、2019 年“新时尚·新生活”等(图9、10),让市民游客感受江洋畈这片曾经的景观洼地如何成为典范公园的奥秘。山花节期间,累计接待游客10万人次以上,有效提升了江洋畈公园的美誉度和影响力。

2.4 借助课题研究成果,促进湿地景观提升改造

2013—2015年,钱江管理处进行了《江洋畈生态公园植物资源调查与景观动态监测》课题研究,2016年至今,又持续开展为期5年的《江洋畈生态公园次生植被群落分类与演替研究》。根据课题研究成果,2019年实施了江洋畈整体提升工程,完成砂石路修复530 m,木栈道修复1 171 m 2,清理淤泥8 608 m 3,对蒲苇、香蒲、菰、旱伞草、中华天胡荽、狐尾藻等已形成入侵趋势的植物进行清理,腾出生长空间,使次生湿地植物群落得以恢复。同时增加种植臭牡丹、红盖鳞毛蕨、大吴风草等乡土地被,进一步提升江洋畈整体湿地景观。

3 面临的困境

3.1 未充分发挥“生态高地”优势,科普品牌影响力不够

江洋畈作为在西湖淤泥库上建立的生态公园,以其对生态理念的独特运用和展示,吸引了许多园林行业的专家、学者前来观摩学习,但较浙江自然博物馆、中国湿地博物馆等热门科教基地,目前尚缺乏专门的人、财、物投入科普宣传和活动策划,导致互动体验感和活动丰富性不够,公园科普品牌影响力不强,今后在宣传和展示江洋畈独特生态魅力和科普价值方面仍有进一步系统谋划和提升的空间。

3.2 公园环境动态变化,园林景观进一步可控性较弱

由于江洋畈特殊的淤泥地质条件,地形、植物、水体等要素仍处于动态变化之中,对植物分布、生长发育、形态特征、种群密度等产生较大影响。目前淤泥库区木本植物相对较少,主要分布在较干燥区域,上层乔木南川柳出现部分倒伏或死亡的现象,给人萧条杂乱的直观感受 [4]。

3.3 公园硬件设施陈旧,有待优化提升

开园已10余年,目前公园硬件设施日渐陈旧,因淤泥地基持续沉降,导致砂石路面沉降、局部塌陷 [5],需经常性填补、修复,木栈道钢结构局部扭曲变形,防腐木多处破损,同时园区内缺少数字化科普设施。

4 对策与建议

4.1 持续对园区环境进行动态监测,探索生态保护新模式,因地制宜提升景观

针对江洋畈面临的问题,今后园区宜重点作好以下举措,更加科学合理地处理人为引导与自然演替之间的关系,保护好湿地生态环境。主要措施有以下几方面:

4.1.1 定期监测维护。持续开展植物种类、群落结构变化和外来入侵物种定期监测,同时借助专业机构进行淤泥沉降监测,做到及时预警,以免对木栈道、景观廊等构筑物的结构安全甚至整个生态系统造成破坏性影响。定期做好各种构筑物、游览设施的基础保养和维修,确保园区游览安全。

4.1.2

水位适时调控。经观测,使淤泥库区水位冬春季保持低水位24.9 m,夏季提高至25.2 m,形成冬低夏高的水位波动模式,这是目前满足淤泥库区水湿生植物生长发育的关键要素,同时还能较好地维持水系景观,促进水湿生植物多样性。

4.1.3

重点区域保护。江洋畈应坚持“最小干预”原则,以粗放养护为主,其中需重点保护的区域有:①苇池及水系区。该区域已成为动物栖息地,应对芦苇、香蒲、狐尾藻等繁殖力强的植物进行控制,以免破坏生态平衡;定期疏通水系,形成良好的水循环,避免出现沼泽化。②生境岛及原生态修复区。减少施工和养护影响,保持原生态自然景观,以延续场地原有的自然演替进程 [6]。

4.2 强化数智赋能,打造数智生态景区

可对公园口部的游客服务中心进行全新提升和包装,安设数智大屏,作为“景区大脑”的重要组成部分。数智大屏展示内容可包括园区总览、游客分析、实时监测等板块,应满足动态展示天气变化、客流量及趋势导向 [7]、游客性别年龄组成、游客消费能力分布、景区实时场景等内容,提供全方位服务。可在园区引入数字化生态监测系统,统一纳入“景区大脑”,能够实时监测淤泥沉降、公园水位、水质情况、空气质量等情况,并及时预警提醒,这些数据将为园区日常管理和经营提供有效的数据参考 [8]。