基于响应面法的甘松挥发油提取工艺优化研究

作者: 杨祎辰 王二欢 王继强 党艳妮 唐茜琳 常晖 靳鹏博 马存德

摘要 [目的]优化甘松挥发油的提取工艺。[方法]通过单因素试验考察粒径、料液比、浸泡时间和提取时间对甘松挥发油含量的影响,选定工艺参数和变化水平。采用Box-Benhnken响应面法,以甘松挥发油含量为评价指标,建立数学回归模型。[结果]粒径527 μm、料液比1∶10.2(g∶mL)、提取时间10.9 h为最佳提取工艺,挥发油含量为4.12%。[结论]在该条件下甘松挥发油提取稳定、可靠。

关键词 甘松;挥发油;响应面法;提取工艺;优化

中图分类号 R 284.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)08-0152-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.08.042

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Optimization of Extraction Process of Volatile Oil from Nardostachyos Radix et Rhizoma Based on Response Surface Methodology

YANG Yi-chen 1,2, WANG Er-huan 2, WANG Ji-qiang 2 et al

(1. Shaanxi Institute of International Trade & Commerce, Xianyang,Shaanxi 712046;2. Shaanxi Buchang Pharmaceutical Co., Ltd., Xi’an,Shaanxi 710075)

Abstract [Objective]To optimize the extraction process of volatile oil of Nardostachyos Radix et Rhizoma.[Method]The single factor experiment was used to investigate the influence of particle size, solid-liquid ratio, soaking time and extraction time on the volatile oil content of Nardostachyos Radix et Rhizoma, and the process parameters and change levels were selected. The Box-Benhnken response surface method was used to establish a mathematical regression model with the volatile oil content of Nardostachyos Radix et Rhizoma as the evaluation index. [Result] 527 μm particle size, 1∶10.2(g∶mL) solid-liquid ratio, and 10.9 h extraction time were the best extraction processes. Under these conditions, the volatile oil content was 4.12%. [Conclusion]Under this condition, the extraction of volatile oil from Nardostachyos Radix et Rhizoma was stable and reliable.

Key words Nardostachyos Radix et Rhizoma;Volatile oil;Response surface methodology;Extraction process;Optimization

甘松为败酱科植物甘松(Nardostachys jatamansi DC.)的干燥根及根茎,其味辛、甘,性温,外用祛湿消肿,内服则有理气止痛、开郁醒脾之功效 [1],其既是藏药,又为我国传统中药材。甘松药用历史悠久,首载于陈藏器的《本草拾遗》 [2]。李时珍 [3]称其“产于川西松洲,其味甘”,故而得名甘松,又名甘松香、香松。松洲,即今松潘县,为四川省阿坝藏族羌族自治州辖县。挥发油是辛味中药最主要的化学成分类型 [4]。甘松药材中含有大量挥发性成分,其中以萜类化合物为主,既可药用,亦作香料。甘松挥发油具有抗肿瘤、抑菌、抗炎、抗心律失常和保护心肌细胞等作用 [5]。当前对甘松挥发油的大量研究主要集中在挥发油成分的GC-MS分析及抗心律失常机制等,而关于甘松挥发油提取工艺的报道较少。帕依曼·亥米提等 [6]采用L9(3 4)正交试验设计对甘松挥发油提取工艺进行优选,结果表明最佳提取工艺条件为粗粉、加8倍量水、提取6 h。邱国旺等 [7]采用单因素试验对甘松挥发油提取的不同因素进行研究,得出最佳工艺为投料量70%、加8倍量水、提取10 h。刘英慧 [8]采用L9(3 4)正交试验设计优选甘松挥发油得出的最佳提取工艺条件为加水量为10倍量、提取时间10 h、不浸泡。基于上述研究结果,该研究以甘松药材为原料,参照《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020年版(四部)通则2024挥发油测定法(甲法)提取其挥发油组分,通过单因素试验考察提取工艺参数,利用响应面设计法对甘松挥发油的最佳提取工艺进行优化,以期为甘松药材挥发油的提取提供数据支持,也为甘松资源的合理开发利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试甘松药材为步长制药甘肃药源基地移栽品(种源来自四川红原县),经陕西步长制药有限公司马存德主任药师鉴定为败酱科植物甘松(Nardostachys jatamansi DC.)。

1.2 试剂与仪器

98-I-C数显控温电热套(天津市泰斯特仪器有限公司);高速多功能粉碎机(上海市天祺盛世科技有限公司);5、10、24、35、100目标准检验筛(绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司);娃哈哈饮用纯净水。

1.3 方法

1.3.1 甘松挥发油提取。

参照《中国药典》2020年版(四部)通则2024挥发油测定法(甲法)测定甘松挥发油含量,并计算供试品的挥发油含量:

挥发油含量=甘松挥发油体积(mL)甘松药材粉末量(g)×100%

1.3.2 工艺参数的筛选及优化。

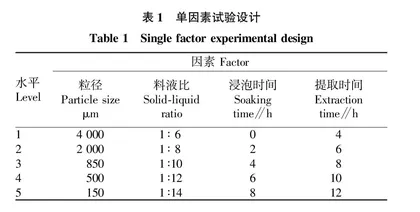

以挥发油提取率为评价指标,采用单因素试验,分别考察粒径、料液比(g∶mL)、浸泡时间和提取时间4个因素(表1)对甘松挥发油提取工艺的影响。根据单因素试验结果,选定考察因素及其变化水平,采用Design Expert 11软件中的Box-Benhnken响应面设计方法,设计试验方案。以甘松挥发油含量为评价指标,建立数学回归模型,对现行的甘松挥发油提取工艺进行优化。

1.3.3 验证试验。

验证试验为确定该工艺的优劣和稳定性,考虑到试验误差和实际生产,在上述试验的基础上,按筛选的最佳提取工艺条件进行重复验证试验3次。

2 结果与分析

2.1 单因素试验筛选影响因素与水平

2.1.1 粒径对甘松挥发油含量的影响。

分别称定不同粒径的甘松样品26.25 g,控制挥发油提取条件为料液比1∶8(g∶mL)、浸泡时间0 h、提取时间6 h,考察粒径对甘松挥发油含量的影响,结果见图1。从图1可以看出,随着粒径的减小,甘松挥发油含量先急剧增加后缓慢下降,在粒径为500 μm时,甘松挥发油含量最高,为4.41%。

2.1.2 料液比对甘松挥发油含量的影响。

控制甘松挥发油提取条件为粒径500 μm、浸泡时间0 h、提取时间6 h,同时固定加水量为210 mL,依次称定相应的甘松样品适量,考察料液比对甘松挥发油含量的影响,结果见图2。从图2可以看出,随着料液比的降低,甘松挥发油含量大体呈现出先增加后下降的趋势,在料液比为1∶10时,甘松挥发油含量最高,为4.23%。

2.1.3 浸泡时间对甘松挥发油含量的影响。

分别称定过35目筛的甘松样品21.00 g(粒径500 μm),控制甘松挥发油提取条件为料液比1∶10、提取时间6 h,考察浸泡时间对甘松挥发油含量的影响,结果见图3。从图3可以看出,随着浸泡时间的延长,甘松挥发油含量变化不大,在浸泡时间8 h时,甘松挥发油含量最高,为4.44%,较浸泡时间0 h时提高1.60%。

2.1.4 提取时间对甘松挥发油含量的影响。

分别称定过35目筛的甘松样品21.00 g(粒径500 μm),控制甘松挥发油提取条件为料液比1∶10、浸泡时间0 h,考察提取时间对甘松挥发油含量的影响,结果见图4。从图4可以看出,随着提取时间的延长,甘松挥发油含量呈现先增加后下降的趋势,在提取时间为10 h时,甘松挥发油含量最高,为4.41%。

2.2 响应面法优化挥发油提取工艺

基于甘松挥发油提取的单因素试验结果,结合实际生产条件与成本,筛选出粒径(X1)、液料比(X2)和提取时间(X3)3个因素,采用Box-Benhnken响应面设计3因素3水平试验方案,共15组试验点,以综合考虑甘松挥发油提取过程中的工艺参数。试验因素与水平见表2,试验设计与结果见表3。

采用Design Expert 11软件对表3中的数据进行二次多元回归拟合,得到挥发油含量(Y)与粒径(X1)、料液比(X2)、提取时间(X3)之间的回归方程Y=4.09+0.110 0X1+0.131 2X2+0.088 7X3-0.127 5X1X2+0.017 5X1X3+0.025 0X2X3-0.657 5X1 2-0.585 0X2 2-0.100 0X3 2。由方程可知,各因素对甘松挥发油含量的影响大小排序为X2>X1>X3,即料液比>粒径>提取时间。对上述回归模型进行方差分析,结果发现,该模型P=0.000 5<0.01,说明该响应面回归模型极显著,且模型失拟项P=0.235 1>0.05不显著,说明方程对试验拟合较好。模型中X1、X2、X3、X1X2、X1 2、X2 2项具有显著性,表明各个自变量与因变量的线性关系较为明显,对各因素绘制曲面图和等高线图,更能直观地反映各因素对响应值的影响以及最优条件下各因素的取值结果,详见图4。

根据Box-Benhnken响应面优化设计试验结果和拟合的回归方程,采用Design Expert 11软件拟合后得到最优挥发油提取工艺参数为粒径527 μm、料液比为1∶10.2、提取时间10.9 h,在此条件下得到的挥发油含量为4.12%。

2.3 工艺验证

为验证响应面法所得结果的可靠性,确定该工艺的优劣和稳定性,同时考虑到试验的可操作性和便捷性,精密称定甘松样品26.25 g,重复3次。选择挥发油提取工艺参数为粒径500 μm、料液比1∶10、提取时间10 h。分别计算挥发油含量,平均值为3.95%(RSD=2.98%,n=3)。

3 结论与讨论

近年来,关于甘松药材挥发油含量的测定及成分分析等方向的文献报道不多,但对于挥发油含量的表达方式不统一。例如挥发油得率、挥发油收率 [9]、挥发油体积分数 [10]、收油率及百分含量,其实际计算方式均与《中国药典》2020年版(四部)通则2024挥发油测定法中的挥发油含量相同。《中国药典》明确指出,挥发油含量是挥发油量与供试药材质量的比值(mL∶g),甘松的挥发油含量不得少于2.0%(mL∶g),而该研究中测试的甘松样品所含挥发油高于药典标准。考虑到此次研究所用的甘松样品为移栽品,故生长年限高于野生品。挥发油为植物的次生代谢产物,随着生长年限的延长,次生代谢产物含量的积累亦会增加。张宇霞等 [10]通过对不同批次的栽培、野生及市售甘松药材的挥发油含量进行对比测定,结果显示各批次甘松挥发油的体积分数为2.0%~5.2%,并且栽培品的挥发油含量明显高于野生及市售品。余海清等 [11]通过对四川甘孜州不同产地甘松药材的挥发油进行含量测定分析,结果发现不同产地甘松挥发油含量存在差异,并且与产地气候环境、药材生长年限等因素有关。这均与该研究结果保持一致。