江淮稻渔综合种养技术模式创新与发展建议

作者: 季雅岚 涂德宝 奚业文 蒋军 郜文杰 郭永生 吴文革

摘要 将水稻种植与鱼类养殖有机结合的稻田综合种养技术模式,充分发挥了水稻和鱼类共生互利的作用,促进水稻生产减肥减药、绿色增效,同时获得安全水产品(虾、鱼、鳖),提高了稻田和水资源的利用率,有利于粮食安全、食品安全和生态安全。回顾了安徽江淮稻鱼类综合的发展历程、产业现状,重点分析了霍邱县三流生态综合模式的技术特点与优势;建议因地制宜、因水优化布局安徽稻渔综合种养产业带,优选三流生态综合种养模式,加强技术创新,稻渔并重、一二三产业融合发展。

关键词 综合种养;稻田养虾;技术模式;创新;霍邱三流生态种养模式

中图分类号 S 964.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)12-0063-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.12.017

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Technical Innovation and Development Suggestions of Rice-Fishery Integrated Breeding in Jianghuai

JI Ya-lan1, TU De-bao1, XI Ye-wen2 et al

(1.Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui 230031; 2. Anhui Provincial Fisheries Station, Hefei, Anhui 230001)

Abstract The paddy field comprehensive planting and breeding technology mode is the combination of rice planting and fish farming, which has the functions of symbiosis and mutual benefit, reducing weight and reducing medicine, green and increasing efficiency. The output of aquatic products ( shrimp, fish, turtle ) is safe, and the utilization rate of paddy field and water resources is improved, which is conducive to food security, food safety and ecological security. This study introduced the development process and industrial status of rice-fish in Anhui Jianghuai, and focused on analyzing the technical characteristics and advantages of the three-tier ecological comprehensive model in Huoqiu County. It was suggested to optimize the layout of Anhui rice and fishery comprehensive breeding industry belt and three streams ecology comprehensive breeding mode, strengthen technological innovation and the integration of primary, secondary and tertiary industries.

Key words Comprehensive breeding;Paddy farming shrimp;Technical model;Innovation;Huoqiu third-tier ecological farming model

稻渔综合种养是指利用稻田,将水稻种植与鱼类(小龙虾、甲鱼、泥鳅、螃蟹、鲫鱼、黄鳝、青虾、澳龙等或其他水生生物)养殖有机结合,在水稻种植过程中(或产前、产后)投放一定数量的鱼类。稻田浅水环境为鱼类生长提供栖息地、食物来源,并通过鱼类在稻田不断游走、觅食而达到耘田除草甚至防病、控虫的效果,同时鱼类排泄粪肥,促进水稻生长和化肥减施[1-4]。可见,稻渔综合种养是一种典型的立体生态复合种植系统,促进稻田生态系统物质的循环利用和能量的多级流动,有利稻田生态系统的稳定;同时可实现“一水两用、一田多收,稻渔共赢、稳粮增收、绿色增效,提高品质、保障食品安全、保护生态”等多重目标,提高稻田资源的利用效率[5-8];并有利稻田化学性肥料和农药的减控使用(减肥控药),改善稻田生环境。因此,稻渔综合种养已成为现代生态循环农业发展的新技术模式。笔者回顾了安徽江淮稻鱼类综合的发展历程、产业现状,重点分析了霍邱县三流生态综合模式的技术特点与优势,并对安徽稻田种养发展提出对策建议。

1 安徽稻渔综合种养发展历程

20世纪80年代中期,安徽省开始发展稻渔综合种养,在沿江、环湖、沿淮一些地区发展较快,到80年代末,全省面积超过6.67万hm2,并取得了良好的生态和经济效益;但到了90年代初,因非粮化等原因逐年下滑,逐年减少到2.00万hm2左右。1994年12月农业部印发了《关于加快发展稻田养鱼,促进粮食稳定增产和农民增收的意见》,安徽省稻田养殖又开始恢复,将稻田养殖作为实施渔业致富工程的重要抓手,通过政策扶持和考评手段加快安徽省稻田养殖的发展[9]。1995年后基本上以每年新增0.67万hm2的速度发展,到1999年全省稻田养殖面积恢复到4.33万hm2,产量2.4万t,产值9.2亿元。2006年安徽开始实施龙虾进稻田工程,大力发展稻虾轮作和稻虾共作,促进了新一轮稻渔综合种养技术和产业的发展。2016年,安徽组织实施稻渔综合种养双千工程,实现“亩产千斤粮,亩增千元钱”[10]。安徽新一轮稻渔综合种养实现了粮食安全、食品安全、生态安全、农业增效、农民增收的综合效益。

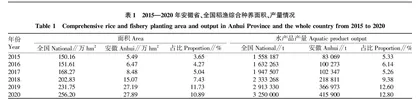

“十三五”期间,受政府大力推动、技术不断进步和市场需求旺盛等关键因素影响,安徽稻渔综合种养产业快速发展,生产规模和产量逐年扩大。从表1可以看出,2016年水产品产量超过10万t,2018年种养面积达15.07万hm2,到2020年全省稻渔综合种养面积达27.89万hm2,比2015年(5.49万hm2)增加了4.1倍;生产各类水产品41.59万t,比2015年增加33.28万t,增加4.0倍;在全国的占比也从“十二五”末的5.33%提高到12.80%。

2 安徽江淮稻渔综合种养产业现状

近年来,安徽省高度重视稻渔综合种养产业发展,依据市场带动、强化技术引领、加强政策推动,实施“双千”工程,促进稻田综合种养稳定发展,不仅种养面积、区域逐渐扩大,种养规模提高、技术与模式不断创新,产业化水平不断提升。

2.1 产区进一步集中、优化快速发展,规模扩大

安徽省稻鱼综合种养主要分布于沿江、环巢湖和沿淮地区,“十三五”期间稻渔综合种养产业发展从中心地区全面扩散至全省水稻主产区,目前,安徽省稻渔综合种养产业发展覆盖了全省13个水稻主产市,向北扩展至怀远、五河、颍上、阜南,向南拓展至太平、休宁、旌德、绩溪等。2018年六安、滁州、合肥、安庆、宣城、马鞍山6个市稻渔综合种养面积达0.67万hm2以上;霍邱、全椒、定远、长丰、宿松、颍上、宣州、郎溪、当涂、无为10县达0.33万hm2以上;2020年六安市稻渔综合种养面积突破百万亩(6.67万hm2),达7.00万hm2;沿淮的蚌埠市稻渔综合种养面积达0.73万hm2;皖南的宣州区面积突破1.07万hm2;全省种养面积2.00万hm2以上的县2个,1.33万hm2以上的县3个,0.67万hm2以上的县9个,形成了沿江、环巢湖和沿淮稻渔综合种养三大优势区。

2.2 技术及模式不断创新,根据市场优化产业结构,虾稻模式主体地位突出

经过多年的研究、试验、示范,全省已形成以稻田养殖克氏原螯虾为主导,稻虾连作、稻虾共作、稻鳅共作、稻蟹共作、稻鳖共作、稻鱼共作等综合种养技术模式,研究完善了种养茬口高效衔接技术、适宜模式的优质水稻品种及配套的绿色栽培技术(减肥控药)、水产品养殖关键技术、水质生态调控技术、配套田间工程技术以及适时增效降耗保鲜捕捞技术等,形成相应的系列技术规程。目前发展较为成熟的有全椒“稻虾轮作”、庐江“稻虾共作”、无为“稻鳖共作”、淮南市“稻鳅共生”等新模式,南陵县将军湾“稻鳖共作”获得全国稻渔综合种养模式创新大赛金奖,霍邱“三流生态养殖”得到全国同行的高度认可。

2021年全省稻渔综合种养面积进一步扩大到34.80万hm2,各类水产品总产量达51.88万t,其中稻虾综合种养的面积和水产品产量分别为33.69万hm2、50.50万t,占全省稻渔综合种养面积和水产品产量的96.81%、97.34%。可见虾稻综合种养是安徽稻田综合种养的特色,其次为稻鱼、稻鳖模式(表2)。

2.3 稻渔产业聚集发展加速,呈现了规模化产业化的发展态势

安徽稻渔综合种养形成了以融合“水稻种植和水产养殖”生产为载体,带动加工销售、冷链物流、休闲农业和外贸出口的发展;经营模式以种植大户、家庭农场、合作社和企业为主,形成了龙头企业+基地+农户、合作社+大户+农户的组织模式,建立了资金、土地、劳务入股的合作方式,推动全省稻渔综合种养规模化、产业化的发展。

皖西的六安市充分利用沿淮水网优势,把发展稻渔综合种养作为推进乡村振兴的重要特色产业,实施集中连片池塘标准化改造和水产养殖尾水治理,加强水产养殖技术指导培训及投入品监管,培育和壮大新型水产养殖经营主体,稻渔(虾)综合种养面积呈爆发式增长。2015—2020年该市稻渔综合种养面积分别为0.19万、0.53万、1.15万、2.79万、5.67万和7.00万hm2,成为全省首个突破百万亩(6.67万hm2)的市,2021年总面积达到7.67万hm2。目前,六安已经建成稻虾种养万亩示范区8个、千亩示范片42个、百亩示范点550多个,创建省级稻渔综合种养示范区23个,建成龙虾苗种繁育示范基地24个、产地集散市场50多个、小龙虾加工企业6家。

宣城市宣州区稻渔综合种养产业发展迅猛,2021年种养面积突破1.07万hm2,其中稻虾综合种养面积突破1.00万hm2,稻鱼虾400.00 hm2,稻鳖200.00 hm2,稻虾蟹133.33 hm2。水稻主要种植丰两优一号、南粳46和桃优香占等优质品种,水稻产量7 500 kg/hm2;水产品产量2 250 kg/hm2,其中小龙虾产量1 950 kg/hm2,总产值约10亿元。稻渔稻米产量突破8万t,各类水产品产量2万t以上,产值突破16亿元。稻渔种养产业已成为宣州区生态循环农业发展的主要创新模式之一,在培育农村经济增长新动能、推进农(渔)业供给侧结构性改革、促进农(渔)业增效和农(渔)民增收过程中发挥着重要作用。

2.4 稻渔综合种养促进了优质农产品品牌建设和产业化发展

安徽稻渔综合种养产业的发展,促进了优质稻米和水产品(重点是小龙虾)品牌建设,带动农业增效和产业发展。目前,全省已注册的稻渔综合种养生态大米品牌超过200个,主要虾稻米区域品牌有“霍邱虾稻米”,获得国家地理标志农产品,“长丰虾稻米”正在申请国家地理标志知名商标;主要的企业品牌有全椒县银花家庭农场“百子银花牌”、定远海群现代农业发展公司“初心牌”、宣城市念念稻虾轮作专业合作社“南漪湖牌”、怀宁安徽农家宜生态养殖有限公司“农家宜”、马鞍山农腾生态农业科技发展有限公司“野风港”等。巢湖市注册了“渔知稻”“爬行名将”“巽风湖”“稻虾村”等品牌。

同时创建了一批优质小龙虾生产加工企业和品牌。2018年,全省稻鱼合作经营组织就有1 678个,规模以上合作经营组织535个;创建了芜湖盛典、全椒赤镇、庐江放马滩、合肥润枝、巢湖高瑞、全椒银花、宣州念念等国家级稻渔综合种养示范区,省级示范区近30个,规模比较大的企业有巢湖三珍、寿县华祥、明光永言、金寨兴合、寿县如金、巢湖大鑫等。如庐江县放马滩合作社带动周边32个家庭农场、100多个农户,经营面积达800.00 hm2。全省小龙虾品牌近30个,区域品牌有合肥龙虾、全椒龙虾、南漪湖龙虾、下塘龙虾、赤镇龙虾等,企业品牌有农家宜龙虾、皖金江龙虾等,其中合肥龙虾、全椒龙虾获得国家地理标志商标授权。