风景名胜区对中国世界遗产的价值贡献

作者: 孙艳芝 张同升 何紫云

摘要 基于Arcgis空间分析与数理统计,探究了我国世界遗产数量与分布特征,并从资源储备、价值彰显、管理保障3方面阐述了风景名胜区对世界遗产的贡献。结果表明:我国世界遗产数量稳定增加,文化、自然和双遗产比例分别是67.9%、25.0%和7.1%,未来我国仍以文化遗产申报为主。文化、自然遗产方向分布趋势空间差异性显著,文化遗产呈现东北—西南方向分布,集中在黄河流域,自然遗产呈西北—东南方向分布,集中在长江流域;世界遗产空间分布与自然、人文景观型的风景名胜分布一致,两流域不同的自然环境与人文历史特征影响着遗产类型的分布。风景名胜区作为世界遗产的主要来源,贡献了近61%的项目资源,以100%的数量优势充分展示其是世界遗产中文化与自然高度融合的代表,彰显中国“天人合一”的价值观念,未来自然遗产、双遗产、文化景观的申报来源主体仍为风景名胜区。世界遗产应加强专门的法律法规制定,加强水域型遗产的申报,并应充分依托西南历史文化风景资源优势,以加强西部地区文化景观的申报。

关键词 世界遗产;风景名胜区;保护管理;天人合一

中图分类号 TU 984.18 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)12-0105-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.12.026

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Contribution of the Scenic Areas to China’s World Heritage

SUN Yan-zhi1, ZHANG Tong-sheng2, HE Zi-yun1

(1. China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd., Beijing 100120;2. Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518060)

Abstract Based on ArcGIS spatial analysis tool, this paper explores the quantity and distribution characteristics of China’s World Heritage, and expounds the contribution of scenic areas to the World Heritage from three aspects: resource reserve, value display and management guarantee. The results show that: The number of World Heritage in China has steadily increased, with the proportion of cultural, natural and dual heritage being 67.9%, 25.0% and 7.1%, respectively. In the future, the cultural heritage will be mainly declared in China. The spatial distribution trend of cultural and natural heritages is significant. Cultural heritages are distributed in the northeast-southwest direction, concentrated in the Yellow River Basin. Natural heritages are distributed in the northwest-southeast direction, concentrated in the Yangtze River Basin. The spatial distribution of world heritage is consistent with the distribution of natural and humanistic scenic areas. Different natural environments and cultural and historical characteristics affect the distribution of heritage types. As the main source of world heritage, scenic areas have contributed nearly 61% of project resources. Scenic areas fully demonstrate their high degree of integration of culture and nature in world heritage with 100% quantitative advantage, highlighting the value of “Unity of Nature and Humanity” in China. The main body of declaring sources of future natural heritage, dual heritage and cultural landscape will still be scenic areas. In the future, the formulation of special laws and regulations should be strengthened, the declaration of water-based heritage should be improved, and the declaration of cultural landscape in the western region should be enhanced by fully relying on the advantages of historical and cultural landscape resources in southwest China.

Key words World Heritage;Scenic areas;Protection and management;Unity of Nature and Humanity

世界遗产是被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见、不可估价且目前无法替代的不可再生资源,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹或自然景观[1-4]。为保护世界遗产,1972年联合国教科文组织(UNESCO)在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《公约》);在此后的发展中,该公约不断深化对遗产价值的认识,启动遗产的全球性战略,同时对遗产的申报方法进行了调整[5]。

我国于1985年加入《公约》,并从1986 年开始进行世界遗产项目的申报工作[6]。1987年中国产生第一批世界遗产6项,截至2021年7月,我国世界遗产总数已达56处,充分展示了中华民族五千年文化、自然景观,具有突出的普遍价值。56处世界遗产中34处为风景名胜区,风景名胜区是以具有美学、科学价值的自然景观为基础,自然与文化融为一体,主要满足人对自然的精神文化活动需求的地域空间综合体。1982年至今,国务院共批准成立9批244处国家级风景名胜区,承载着重要的自然和人文资源要素的风景名胜区也成为中国世界遗产名录的重要组成部分[7]。关于世界遗产与风景名胜区之间关系的研究较少,但由于世界遗产与风景名胜区均为政府主导的公益事业,属于公共性资源[8-9],共性较多,在数量供给、空间选择、价值彰显、保护管理等多方面,风景名胜区均可为世界遗产提供基础保障条件。该研究从资源储备、价值彰显与保护管理3方面重点阐述了风景名胜区在世界遗产项目中的重要作用与贡献。

1 数据来源

根据国家文物局公布的我国56处世界遗产名录,通过百度地图坐标拾取工具,绘制世界遗产空间分布图,分为文化遗产(包含文化景观)、自然遗产、文化和自然双重遗产。

244处国家级风景名胜区数量等数据来自2000—2019年《中国城乡建设统计年鉴》。根据修编的风景名胜区分类标准,可将我国风景名胜区分为10类,自然景观型有山地型、河流型、湖泊型、海滨型、其他自然景观型,人文景观型有文化胜迹型、历史古迹型、历史城镇型、田园乡村型、其他人文景观型。以此为依据,我国山地型、河流型、湖泊型、海滨型、文化胜迹型、历史古迹型、历史城镇型、田园乡村型国家级风景名胜区数量分别占37.2%、16.0%、12.8%、3.6%、11.6%、8.0%、6.8%、4.0%。

2 我国世界遗产概况

2.1 我国世界遗产数量及分布

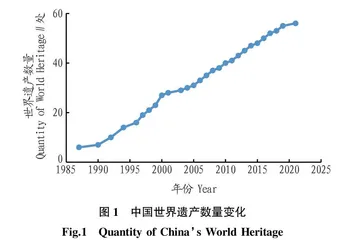

1987年,我国第一批世界遗产为6项,此后每年以平均1.6个的数量增加;截至 2021 年7月,我国共有56项世界遗产。从遗产数量变化趋势看,主要分为3个阶段:①1995年之前,起步发展阶段,申报数量多且不稳定,基本2~3年申报一批;②1996—2000年,趋于每年申报一批,数量增加较快,为我国遗产集中申报阶段;③2000年至今,基本每年2项被列入世界遗产名录,数量稳步增加(图1)。

2.2 遗产类型

我国拥有《公约》所规定的所有世界遗产类型,

是世界遗产类型最齐全的国家之一,以文化遗产为主。56项世界遗产中,文化遗产有38项(包括5项文化景观遗产),占总数量的67.9%;自然遗产14项,占25.0%;文化和自然双重遗产项4项目,占7.1%。国际范围看,世界遗产数量已达到1 122处,分布在世界167个国家,文化、自然和双遗产数量占比分别是77.52%、19.00%和3.50%[10],我国世界遗产类型比例与国际遗产类型比例基本一致。此外,中国也是世界上拥有双遗产最多的国家之一,共有4项双遗产,分别为泰山、黄山、武夷山和峨眉山—乐山风景名胜区。

2000年以前文化遗产数量较多,之后基本每年有1项文化和1项自然遗产被列入《世界遗产名录》。由于申报世界遗产的国家和所报的项目越来越多,为了更多地照顾尚无世界遗产的国家,2002年4月28日召开的世界遗产委员会第26届会议决定,审批世界遗产的条件将更加严格,一个国家一次最多申报2处遗产,故2000年后,我国每年有1~2项遗产项目被列入《名录》(图2)。

总体来看,除1990、1992、2003和2018年,其余年份均有文化遗产(图2)。2013年10月29日,国家住建部发布《中国国家自然遗产、自然与文化双遗产预备名录》,包含28处自然遗产,18项文化与自然双遗产;2015年联合国教科文组织世界遗产中心发布的《中国世界文化遗产预备名单》,包含54项文化遗产,文化遗产预备名录数量远远大于自然遗产和双遗产数量。由于《世界遗产预备名单》是世界遗产的来源,因此在相当长的一个时期内,我国的世界遗产仍以文化遗产为主[10]。

3 风景名胜区对世界遗产的数量贡献

3.1 世界遗产的主体是风景名胜区

在国家住建部发布的《中国国家自然遗产、自然与文化双遗产预备名录》中,预备名录共46项,其中风景名胜区数量为35处,占76.1%;尤其是双遗产18项预备名录中,仅2项不是风景名胜区。由于世界遗产将在预备名录中产生,因此,风景名胜区仍是世界自然、文化与自然双遗产申报的主要来源,充分体现了风景名胜区拥有丰富的自然生态资源以及人文历史底蕴。

随着我国在1985年加入《公约》和我国世界遗产项目逐年增加,世界遗产的风景名胜区作为一个群体已经形成并不断扩大。56项世界遗产中,34项包含风景名胜区,占世界遗产总数的61%,覆盖了42处国家级风景名胜区和13处省级风景名胜区,涉及21个省市区;61%的比例表明我国风景名胜区已成为世界遗产事业的重要组成部分。从时间上看,风景名胜区审批时间均早于世界遗产列入时间,表明风景名胜区的批准在前,是对世界遗产价值认定的保障,为世界遗产的选择奠定基础。