贡湖生态修复区鱼类群落结构调控对水质及沉水植物恢复的影响

作者: 潘辉 关保华 钱新 陆亚琪

摘要 针对贡湖湾退渔还湖生态修复区内沉水植物覆盖度及水体透明度出现下降趋势,通过原位围隔试验研究鱼类群落结构调控对湖体水质及沉水植物恢复的影响,结果表明,解除鱼类扰动及摄食影响后,水体透明度从0.6 m快速提升至1.5 m以上,水体中TN、TP、CODMn和浊度等水质指标均下降,2年内沉水植物覆盖度可从30%恢复到90%。生态修复区规模性鱼类种群结构调控效果表明,合理调控鱼类种群结构、及时清除大规格鱼类有助于沉水植物群落的恢复和稳定。

关键词 湖泊生态修复;沉水植物;鱼类调控;群落结构;透明度;覆盖度

中图分类号 X 171.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)15-0070-05

doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2022.15.019

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effects of Fish Community Structure Regulation on Water Quality and Restoration of Submerged Macrophytes in Gonghu Lake Ecological Restoration Area

PAN Hui1, GUAN Bao-hua2, QIAN Xin3 et al

(1.Wuxi Ruijing City Service Co., Ltd., Wuxi,Jiangsu 214000;2.State Key Laboratory of Lake Science and Environment, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing,Jiangsu 210008;3.School of Environment, Nanjing University, Nanjing,Jiangsu 210023)

Abstract In view of the decreasing trend of submerged vegetation coverage and water transparency in the ecological restoration area of Gonghu Bay, the effects of fish community structure regulation on lake water quality and submerged macrophyte restoration were studied by in-situ enclosure experiment, the results showed that the water transparency increased rapidly from 0.6 m to more than 1.5 m after fish disturbance and feeding disturbance was removed, and the water quality indexes such as TN, TP, COD and turbidity decreased. The submerged macrophyte community subsequently restored from 30% to 90% within 2 years.The regulation effect of large-scale fish population structure in ecological restoration area showed that reasonable regulation of fish population structure and timely elimination of large-scale fish were helpful to the recovery and stability of submerged macrophyte community.

Key words Ecological restoration of lakes;Submerged macrophyte;Fish regulation;Community structure;Transparency;Coverage

沉水植物是草型湖泊生态系统中重要的初级生产者,对湖泊生态系统的稳定性有重要影响,提高本土沉水植物群落的覆盖度是恢复浅水湖泊生态系统结构的重要措施[1]。相关研究表明,恢复沉水植物群落结构有助于降低水体营养盐水平[2-3],沉水植物群落为水生动物提供产卵栖息场所的同时还可作为重要食物来源,在抑制生物性和非生物性悬浮物质、改善溶解氧条件、提高水体透明度及增加水体空间生态位等方面也有重要作用[4]。李英杰等[5]研究发现水草可使湖泊系统维持在清水状态,在一定条件下,甚至可使富营养化湖泊维持在清水状态。年跃刚等[6]认为浊水稳态向清水稳态转换的驱动力主要包括营养盐条件、透明度条件、生物牧食条件、底质条件,然而开放型富营养化湖泊治理过程中沉水植物恢复涉及风浪[7]、气象[8]、水位[9]、真光层深度[10-12]等系列因素制约,修复难度极大。田伟等[13]认为可通过逐步恢复沉水植被并辅以生物调控,提高物种多样性,从而提升湖体自身净化能力。

2007 年太湖蓝藻暴发导致无锡市饮用水危机后,沿岸线建立了系列环湖生态净化缓冲带。贡湖湾退渔还湖生态修复区是缓冲带的重要组成部分,位于太湖贡湖东北角,西至许仙港,东至大溪港,北至亲水河,总面积2.32 km2,原貌为20世纪60年代围湖造田运动形成的160余个鱼塘,鱼塘淤积严重且水质恶化为劣Ⅴ类,2010年启动退渔还湖生态修复工程后,水域面积达1.29 km2,属于典型的人工湖泊,该区域与太湖及滨湖河网水系通过闸控限制性连通。2012年生境条件改善后开始沉水植物恢复工程,经过水质水量调控、沉水植物群落结构调控、鱼类群落结构调控等系列工程措施,至2015年工程竣工后沉水植物覆盖度高达80%,具备了滨湖缓冲带的生态净化功能。跟踪调查发现2017年生态修复区透明度明显下降,沉水植物覆盖也出现降低趋势,为了探究原因,在修复区内进行了原位围隔试验,并且根据围隔试验效果,在整体退渔还湖生态修复区开展了鱼类调控推广应用,跟踪研究了鱼类调控后整体退渔还湖修复区水体透明度及沉水植物群落恢复的状况,以期为生态修复区长效稳定运行提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

1.1.1 围隔试验区试验设置。

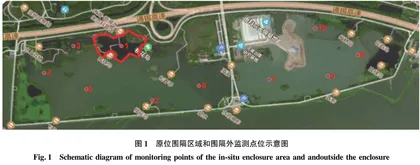

2018年9月在退渔还湖生态修复区选择透明度较低区域(图1),采用透水无纺布围隔进行原位围隔试验,围隔区域水域面积40 000 m2,平均水深15 m,最大水深2.5 m。2018年10月在围隔区域内进行以清鱼为主要手段的调控措施,根据围隔区域地形环境采用网孔2 cm的3层刺网划分区间单元,再用捕鱼器对每个区间单元进行清除捕捞,统计鱼群种类及渔获物产量。围隔内外设置固定监测点位1~10号(图1),1号点位为试验围隔区域内,2号点位作为围隔外对照点位,2018年9月—2020年12月每月中旬采用塞氏盘法测量水体透明度,并于每季度(3、6、9、12月)采水样检测,同时采用现场勘察结合无人机航拍图片分析沉水植物覆盖度。

1.1.2 围隔外技术推广应用效果研究。围隔外(退渔还湖生态修复区)2012年9月退渔还湖生态修复之初,就设置了固定的长期水质监测点位(3~10号点),每月均采样监测。2019年5月—2020年3月进行了大规模的围网清鱼调控工程。取3~10号点位透明度的月均值代表对照区月平均透明度,取3~10号点位每季度(3、6、9、12月)水质TN、TP、CODMn和叶绿素a均值代表对照区。采用现场勘察结合无人机航拍图片观测统计沉水植物覆盖度。选取2012—2020年每年6—7月沉水植物生长旺盛季节的覆盖度进行沉水植物群落恢复状况及鱼类种群调控推广应用效果的对比分析。

1.2 调查和测定方法

鱼类群落根据《全国淡水生物物种资源调查技术规定(试行)》中鱼类物种资源调查、《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》(HJ 710.7—2014)的相关规范和要求进行统计分析,结合原位围隔区域实际清鱼状况,采用刺网划分控制单元,再利用捕鱼器进行捕捞,称量统计渔获物,仪器设备及试剂主要有量鱼板、塑封袋、样本瓶、电子天平、托盘、鱼箱、乳胶手套、量筒、记录本、记号笔、福尔马林等。沉水植物覆盖度根据《全国淡水生物物种资源调查技术规定(试行)》中大型水生植物物种资源调查的相关规范及有关研究报道,采用现场勘察结合无人机航拍图片分析沉水植物覆盖度。水质指标按《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)要求进行检测,水体透明度采用塞氏盘法进行现场测量。

2 结果与分析

2.1 原位围隔区域内鱼类群落结构调控及沉水植物恢复研究

2.1.1 鱼类结构调控对透明度的影响。

监测数据表明,围隔试验区域在实施鱼类结构调整前,其透明度与对照点透明度都处于0.5~0.7 m较低状态,鱼类群落结构调整后,围隔内水体透明度显著提升至透明见底(平均水深1.5 m),并保持稳定(图2)。2019年7月开始透明度出现降低趋势,现场运营管理过程中发现有大量鱼群跃入围隔内,主要为规格较大的鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼,2019年9月再次对围隔区域进行清鱼,渔获物总计110.5 kg,再次进行鱼类群落调控后,透明度很快再次提升至透明见底(图3)。围隔外水域在鱼类群落结构调整之后,透明度也逐步上升至1.0 m以上。

2.1.2 围隔内外水质变化情况。

从围隔区域及对照点位2018年9月—2020年12月季度监测的水质数据分析(图4)可以看出,清鱼前后围隔内外水体TN变化不明显,均在0.4~0.6 mg/L。围隔外水体TP总体在0.019~0.040 mg/L,围隔外TP平均值(0.032 mg/L)高于围隔内平均值(0.025 mg/L)。鱼类结构调控前围隔内外水体CODMn及浊度基本持平,调控后围隔内水体CODMn及浊度均低于围隔外水平。

2.1.3

围隔区域渔获物统计分析。2018年10月在40 000 m2围隔区域内捕获总渔获物751.0 kg(图5),围隔区域鱼类平均生物量达18.78 g/m2;鱼群个体重量统计结果表明,鲤鱼416~6 500 g,草鱼1 295~2 812 g,鲢鱼372~1 560 g,鲫鱼15~339 g,鳜鱼476~1 952 g,乌鳢320~3 490 g,鲌类68~324 g,餐类20~35 g,黄颡鱼43~125 g。渔获物生物量百分比显示(图6),鲢鱼最多,占30.64%,鲤鱼其次,占2157%,草鱼占19.97%,鲫鱼占5.99%。

2.1.4 围隔内外沉水植物覆盖度变化。

季度监测数据(图7)表明,围隔区域沉水植物群落从2018年9月30%的覆盖度开始恢复,至2019年9月覆盖度高达85%,冬季部分沉水植物凋亡,覆盖度下降至60%。2020年6月围隔内沉水植物覆盖度高达90%,冬季也稳定在70%。围隔外对照点沉水植物覆盖度维持在25%~35%。

2.2 围隔外鱼类群落结构调控效果研究

2.2.1 围隔外水质变化情况。

围隔外(整个退渔还湖生态修复区)2012年9月—2020年12月每季度水质监测数据(图8)分析发现,生态修复区水质相对稳定,整体保持在地表水Ⅲ~Ⅳ类,TN为0.17~1.50 mg/L,TP为0.009~0.063 mg/L,CODMn为1.50~5.33 mg/L,叶绿素a为0.87~5.63 μg/L。

2.2.2 围隔外透明度与沉水植物覆盖度变化。