我国农用地膜污染治理方式研究进展

作者: 李文婷 杨三维 韩小英

摘要 农用地膜污染治理直接关系我国农业的可持续发展。为加快农田“白色污染”治理,从地膜覆盖栽培技术的适宜性研究、残膜回收利用技术以及传统地膜替代产品研发三个方面,对我国农膜污染主要治理方式进行了总结分析,提出以下建议:要做好覆膜栽培技术适宜性的系统研究,规范地膜的使用条件;加强技术规范和市场监管,推广0.01 mm以上标准地膜;加强技术研究,提高残膜回收机具的效率和生物降解地膜的性能;加强宣传教育,制定相应的政策鼓励废旧地膜回收和再利用。

关键词 农用地膜;污染治理;适宜性;回收利用;替代产品

中图分类号 S181 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)16-0010-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.16.003

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research Progress on Control Methods of Agricultural Plastic Film Pollution in China

LI Wen-ting, YANG San-wei, HAN Xiao-ying

(State Key Laboratory of Sustainable Dryland Agriculture (in preparation), College of Agricultural Economics & Management, Shanxi Agricultural University, Taiyuan, Shanxi 030006)

Abstract Agricultural plastic film pollution control is directly related to the sustainable development of agriculture in our country. In order to speed up the control of “white pollution” in farmland, in this paper, the main control methods of agricultural film pollution in China were summarized and analyzed from three aspects: the suitability of film mulching cultivation technology, the recycling technology of residual film and the development of traditional film substitute products. Tt suggests: study on suitability of plastic film cultivation techniques and standardize application conditions of plastic film; strengthen technical specifications and market supervision, popularization of standard plastic film above 0.01 mm to facilitate recycling; strengthen technical research, improve the efficiency of residual film recycling machinery and the performance of biodegradable mulch film;strengthen publicity and education, formulate corresponding incentive policies to encourage the recycling and reuse of waste plastic film.

Key words Agricultural plastic film;Pollution control;Suitability;Recycling;Substitute products

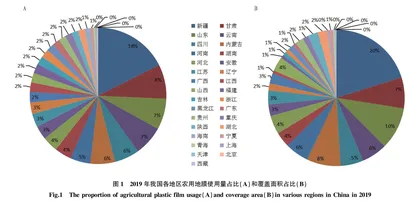

地膜覆盖栽培技术自1978年从日本引进,40多年来已在我国得到迅速推广应用,对农业产生了巨大影响,使农业生产方式和区域种植结构发生了革命性的变化[1]。据统计,1982年我国农用地膜使用量为0.6万t,覆盖面积11.7万hm2,2018年达到140.9万t,1 776.47万hm2,应用地域从北方干旱、半干旱地区向南方高山、冷凉地区扩展,现已覆盖全国所有省(区、市)(图1)[2]。2019年,我国农用地膜使用量为137.9万t,覆盖面积1 762.81万hm2,占全国总耕地面积的13.0%[3]。西瓜、烟草、棉花等多种经济作物以及玉米、小麦、水稻等大宗粮食作物都已使用上地膜[4]。在西北、东北和华北部分地区,地膜覆盖已成为玉米生产应用最广的农艺技术之一。新疆棉花地膜覆盖技术应用面积已达到播种面积90%以上,形成了不覆膜就无法进行棉花生产的局面[5]。Sun等[6]通过整合分析1979年以来我国田间试验大数据后发现,覆膜栽培可使51种作物产量平均提高45.5%,水分利用效率平均提高58.0%。

然而,覆膜栽培在增加作物产量的同时,却给环境带来了恶劣影响。传统农用地膜的主要成分是聚乙烯,这种物质相对分子质量大,理化性能稳定,自然条件下极难完全降解。随着覆盖年限、面积和用量的增加,残膜在土壤中逐渐累积,破坏土壤结构,降低地力水平,影响作物生长发育,危害生态环境,造成“白色污染”[7-9]。2020年生态环境部、国家统计局、农业农村部共同发布的《第二次全国污染源普查公报》显示,截止到2017年,我国覆膜农田土壤中地膜多年累积残留量高达118.48万t。全国大部分耕作土壤均有不同程度的地膜残留污染。毕继业等[10]通过构建地膜覆盖技术对农作物产量影响的评价模型后研究发现,湖北省在使用地膜覆盖技术36年后,残膜造成的农作物减产率将大于由覆膜技术引起的农作物增产率,残膜对农作物产量的负效应再持续16年将抵消由覆膜技术增加的全部农作物产量。由此可见,地膜污染治理迫在眉睫。

近年来,我国各级政府越来越重视农用地膜的污染治理工作,积极推动残膜污染治理,取得了一定成效,但任务依然艰巨。该研究梳理了国内农用地膜污染主要治理方式的研究进展,从地膜覆盖栽培技术的适宜性研究、残膜回收利用技术以及传统地膜替代产品研发三方面进行了总结归纳,对其中存在的问题和未来发展方向进行了分析和展望,以期为加快我国农田“白色污染”治理和农业可持续发展提供参考。

1 地膜覆盖栽培技术的适宜性研究

农用地膜是继种子、农药、化肥之后的第四大农业生产资料。农用地膜的使用,能有效控制膜下土壤的温度和湿度,减少水分和养分的流失,促进作物的高产和稳产,增加农民收益[11]。然而有研究者发现,在我国北方,特别是半干旱地区,年度降水量变率大,土壤墒情变化莫测,地膜覆盖的增产作用受到了一定限制,有些情况下甚至会出现严重减产。韩思明等[12]研究发现,地膜覆盖穴播小麦产量高低与土壤底墒关系密切。夏闲期降水多底墒好的年份小麦增产,夏闲期降水少底墒差的年份会出现增产不增收。李凤民等[13]研究覆膜春小麦产量变化时发现,覆膜增产不仅取决于播前土壤水分,后期降水不足同样会严重影响产量形成,导致减产和水分利用效率下降。张振华等[14]研究表明,覆膜春玉米抽雄开花期和灌浆期水分亏缺会造成产量下降,使玉米减产。张冬梅等[15]研究发现,覆膜处理提高了土壤温度,使玉米生育期明显提前,但在玉米抽雄前后遭受重伏旱的情况下,最终导致玉米严重减产。笔者2019年在陕西榆林进行杂粮栽培试验时也发现,由于当年该地出现严重春夏连旱,覆膜播种后种子出苗极其困难,人工补水才顺利出苗,但最终产量仍然受到了严重影响。

覆膜栽培在我国不同地区对作物的影响也有较大差异。栗锡龄[16]研究发现,山西晋中平川区中熟型春播玉米不易应用地膜覆盖,否则会导致减产。韩小英等[17]基于GIS对山西省谷子种植气候进行区划分析后发现,山西省五台山、芦芽山、恒山等地区由于气候高寒,年均温低,积温小,蒸发量大,不适宜种植谷子。翟治芬[18]研究发现,西藏、青海的大部分地区和东北的大兴安岭、长白山地区由于热量不足等原因,不适宜覆膜栽培玉米。刘健峰等[19]研究表明,与东北、华北和南方地区相比,覆膜措施在西北地区增产效果更好。杨建设等[20]发现在不同生态类型区地膜覆盖小麦必须配套相应的栽培技术才能保证增产。由此可见,覆膜栽培技术并不适合我国所有的地区及作物,只有科学应用才能达到较好的增产效果。

从经济效益的角度出发,农民若想通过覆膜栽培技术增收,覆膜增产带来的经济效益必然要大于地膜的购买、铺设和回收成本。也就意味着,若是二者持平或是前者更低,再考虑到生态效益,农民是不需要也不应该进行覆膜栽培的。然而,虽然上述学者对覆膜栽培的适用条件进行了一些研究,但就整体而言,我国对地膜覆盖栽培技术的适宜性还缺乏系统深入的了解,还没有一个统一明确的标准能对该技术在不同条件下的使用提供参考或指导,农民在生产时往往出现地膜滥用的现象,既不利于增产增收,也给环境带来极大污染,对资源造成了浪费。因此,如何系统深入的了解覆膜对土壤环境和作物生长的影响,探讨覆膜栽培的适宜条件,完善不同条件、不同作物地膜覆盖技术,是我国地膜产业减量增效发展急需考虑的问题。

2 残膜回收利用技术的研究

日本、韩国、欧洲、美国和南美洲等地区使用的地膜主要以高厚度(≥0.02 mm)、高强度为主,使用后不宜破碎,回收效率高。我国市场上生产流通的普通聚乙烯地膜不同产品间质量差异很大。20世纪90年代制定的地膜国家标准(GB 13735—92)中规定,地膜标称厚度为(0.008±0.003) mm。但在实际生产中,为了降低成本,大部分地膜的厚度都没有达到标准,0.005 mm以下的超薄地膜随处可见。为规范生产、引导使用、提高质量和促进回收,参考国际相关标准,2017年发布的GB 13735—2017《聚乙烯吹塑农用地膜覆盖薄膜》强制性国家标准将地膜最低厚度提高到0.010 mm(负极限偏差为0.002 mm)[21]。但2019年初,相关机构通过电商平台和农资销售市场购买了104个地膜样品进行检测,发现其中符合国标强制性指标要求的只有2个,不合格率达98.1%,低于0.010 mm的样品占95.2%,低于0008 mm的样品占85.6%,低于0.006 mm的样品占62.5%[22]。这些超薄地膜强度低,使用过程中非常容易破碎,与土壤、秸秆混杂在一起,给回收工作带来了极大困难。

农田残膜的回收分人工捡拾和机械回收两种,目前我国主要以人工捡拾为主。系统普查结果表明,国内90%残膜回收是通过人工捡拾完成。但从全国范围看,大多数农民对废弃地膜的捡拾积极性不高,总体效率低。2017年,我国地膜使用总量为143.7万t,实际回收量却只有20万t左右,回收率不到14%。主要原因为:首先,大多数农民对残膜污染危害的认识不足,缺乏环境保护意识,很少有农民愿意主动去清理农田里的废弃地膜;其次,超薄地膜成本低,老化后残膜过于破碎,回收需要付出更多的人力和时间成本,费时费力效益低;再次,相应的监督、管理和激励机制还不够完善,现有政策扶持与资金支撑的范围相对较小,不能很好地激励农民进行废旧地膜回收,也不利于相关政策和工作的规范化实施[23-25]。

我国残膜回收机具的研究始于20世纪80年代,重点围绕起膜、收膜、脱膜、集膜等关键部件以及膜土分离部件和膜杂分离机构等进行[26]。根据地域和农业技术措施等的不同,开展研究的机具也多种多样,有基于种植作物类型研究的机具,如玉米田地膜回收机、马铃薯田地膜回收机、棉田地膜回收机等;有基于农艺作用时间研究的机具,如苗期地膜回收机、秋后残膜回收机、播前残膜回收机等;有基于关键收膜部件研究的机具,如搂耙式地膜回收机、滚筒式地膜回收机等;有基于地域特点研究的机具,如山地地膜回收机、西北旱作农业区1FM-110型地膜回收机等[27-29]。截止到目前,关于残膜回收机具的研究已经有了很大进展,但由于受造价、操作和功率损耗的限制,市场上出售的残膜回收机主要有2种,一种是搂耙式(图2A),一种是筛铲式(图2B)。前者结构简单、造价低、操作容易,但工作时只能收集地表和浅层农田的大块地膜,拾净率低,膜杂分离难度大;后者在收集残膜的同时对农田进行了整地和翻土,作业功能集成度高,但由于要对土壤进行筛分,工作效率低、功率大,工作过程中尘土大、工作环境恶劣。就全国范围而言,残膜机械回收整体效率比较低。只有西北地区,特别是新疆、甘肃和内蒙古等地区,地膜回收的机械化程度相对较高[22]。因此,如何研发改进残膜回收机具,研制出捡拾率高、功率损耗低、价格便宜且结构简单的回收机具是提高我国残膜回收效率的关键。